Exercice 1. 5 points.

En France il y a deux formules pour obtenir le permis de conduire :

- Suivre à partir de 15 ans une formation de conduite accompagnée pendant 2 ans;

- Suivre la formation classique (sans conduite accompagnée) à partir de 17 ans.

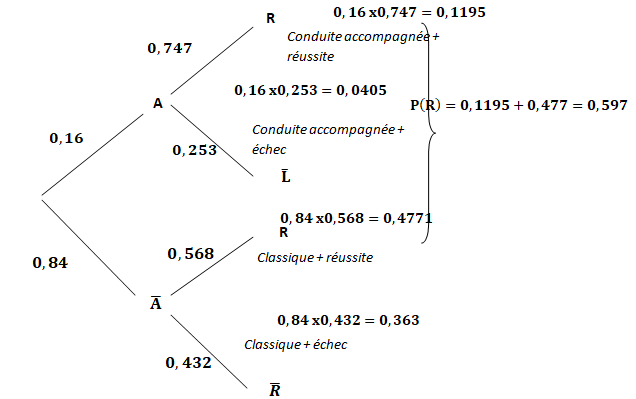

En France actuellement, parmi les jeunes qui suivent une formation au permis de conduire,

16 % choisissent la formation de conduite accompagnée, et parmi eux,

74,7 % réussissent l’examen de conduite dès leur première tentative.

En suivant la formation classique, le taux de réussite dès la première tentative est seulement de 56,8 %.

On choisit au hasard un jeune français qui a déjà passé l’examen de conduite et on considère les évènements A et R suivants :

- A : « le jeune a suivi la formation de conduite accompagnée »;

- R : « le jeune a eu le permis dès sa première tentative ».

On arrondira les résultats à 10

−3 près, si nécessaire.

Partie A

1. Dresser un arbre de probabilités modélisant cette situation.

2. a. Démontrer que P(R) = 0,59664.

Dans la suite, on gardera la valeur 0,597 arrondie à 10

−3 près.

b. Donner ce résultat en pourcentage et l’interpréter dans le contexte de l’exercice.

59,7 % réussissent l'examen la première fois.

3. On choisit un

jeune ayant eu son permis dès sa première tentative. Quelle est la

probabilité qu’il ait suivi la formation de conduite accompagnée ?

P

R(A) = P(R n A) / P(R)=0,1195 / 0,597=0,200.

4. Quelle devrait

être la proportion de jeunes suivant la formation de conduite

accompagnée si on voulait que le taux de réussite global (quelle que

soit la formation choisie) dès la première tentative à l’examen de

conduite dépasse 70 %?

0,747 x+ 0,568 (1-x) > 0,70.

0,179 x >0,132 ; x >0,737.

Partie B

Une auto-école présente pour la première fois à l’examen de conduite 10

candidats qui ont suivi la formation de conduite accompagnée. On

modélise le fait de passer les examens de conduite par des épreuves

aléatoires indépendantes.

On note X la variable aléatoire donnant le nombre de ces 10 candidats qui auront leur permis dès la première tentative.

1. Justifier que X suit une loi binomiale de paramètres n = 10 et p = 0,747.

Il s'agit d'une répétition de facon indépendante d'une même épreuve de Bernoulli de paramètre n = 10 et p =0,747

2. Calculer P(X >6). Interpréter ce résultat.

P(X >6) = 1-P(X

< 5)=0,918.

La probabilité que plus de 6 candidats réussissent l'examen pour la première fois est égale à 0,918.

3. Déterminer E(X) et V (X).

E(X) = n p = 10 x0,747 = 7,47.

V(X) = n p(1-p)=10 x0,747 x(1-0,747)=1,89.

4. Il y a aussi 40

candidats qui n’ont pas suivi la formation de conduite accompagnée et

qui se présentent pour la première fois à l’examen de conduite. De la

même manière, on note Y la variable aléatoire qui donne le nombre de

ces candidats qui

auront le permis à la première tentative. On admet que Y est

indépendante de la variable X et qu’en fait E(Y ) = 22,53 et V (Y )

=9,81.

On note alors Z la variable aléatoire comptant le nombre total de

candidats (parmi les 50) qui auront le permis de conduire dès la

première tentative dans cette autoécole.

a. Exprimer Z en fonction de X et Y . En déduire E(Z) et V (Z).

Z = X + Y.

E(Z) = E(X) + E(Y) = 7,47 +22,53=30.

V(Z) =V(X)+V(Y) =1,89 + 9,81=11,7.

b. En utilisant

l’inégalité de Bienaymé-Tchebychev, montrer que la probabilité qu’il y

ait moins de 20 ou plus de 40 candidats qui aient leur permis dès la

première tentative est inférieure à 0,12.

P

(|Z-E(Z) |

> a

) < V(Z) / a

2 .

P(|Z-30 | > a) < 11,7 / a2 .

P((Z < 20) union Z > 40))=P((Z-30 < -10 union (Z-30 > 10))= P(|Z-30| > 10)= < 11,7 /102 soit inférieure à 0,12.

Exercice 2. 5 points.

On étudie l’évolution de la population d’une espèce animale au sein d’une réserve naturelle.

Les effectifs de cette population ont été recensés à différentes

années. Les données collectées sont présentées dans le tableau suivant :

Année

|

2000

|

2005

|

2010

|

2015

|

Nombre d'individus

|

50

|

64

|

80

|

100

|

Pour anticiper l’évolution de cette population, la direction de la

réserve a choisi de modéliser le nombre d’individus en fonction du

temps. Pour cela, elle utilise une fonction, définie sur l’intervalle

[0 ; +∞[, dont la variable x représente le temps écoulé, en année, à

partir de l’année 2000. Dans son modèle, l’image de 0 par cette

fonction vaut 50, ce qui correspond au nombre

d’individus en l’an 2000.

Partie A..Modèle 1

Dans cette partie, la direction de la réserve fait l’hypothèse que la

fonction cherchée satisfait l’équation différentielle suivante :

y′=0,05y −0,5 (E

1)

1. Résoudre l’équation différentielle (E

1) avec la condition initiale y(0) =50.

Solution générale de y'-0,05y=0 : f(t) =A exp(0,05 t) avec A une constante réelle.

Solution particulière de (E

1) : g(t) = 10.

Solution générale de (E

1) : f(t) +g(t) =A exp(0,05 t) +10.

A t=0 : 50 = A+10 ; A = 40.

f(t) +g(t) =40 exp(0,05 t) +10.

2. Comparer les résultats du tableau avec ceux que l’on obtiendrait avec ce modèle.

Année

|

2000

|

2005

|

2010

|

2015

|

Nombre d'individus (modèle 1)

|

50

|

61

|

76

|

95

|

Ces valeurs sont inférieures aux valeure réeelles.

Partie B.Modèle 2

Dans cette partie, la direction de la réserve fait l’hypothèse que la

fonction cherchée satisfait l’équation différentielle suivante :

y′=0,05y(1−0,00125y)

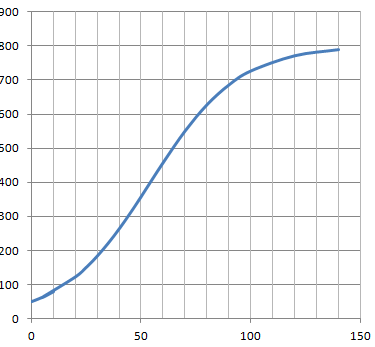

On note f la fonction définie sur [0 ; +∞[ par :

f (x) =800 / (1+15 exp(-0,05x)) et C sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Démontrer que la fonction f vérifie f (0) = 50 et que pour tout x réel : f ′(x) = 0,05 f (x)(1−0,00125f (x)).

On donne :

f '(x) = 600 exp(-0,05x) / (1+15 exp(-0,05x))2.

f(0) = 800 / (1+15) =50.

0,00125 f(x) = 1 / (1+15 exp(-0,05x)).

1-0,00125f(x) = 1-1 / (1+15 exp(-0,05x))=15 exp(-0,05x)) / (1+15 exp(-0,05x)).

0,05f (x)(1−0,00125f (x)).=0,05 *800 *15 exp(-0,05x)) / (1+15 exp(-0,05x))2= 600 exp(-0,05x) / (1+15 exp(-0,05x))2.

On admet que cette fonction f est l’unique solution de (E

2) prenant la valeur initiale de 50 en 0.

2. Avec ce nouveau modèle f , estimer l’effectif de cette population en 2050. Arrondir le résultat à l’unité.

x = 50 ;

f (50) =800 / (1+15 exp(-0,05*50))=359.

3. Calculer la

limite de f en +∞. Que peut-on en déduire quant à la courbe C ?

Interpréter cette limite dans le cadre de ce problème concret.

Le terme en exponentielle tend vers zéro et f(x) tend vers 800.

La droite d'équation y = 800 est asymptote à la courbe C.

Le nombre d'individus tend vers 800 au bout d'un temps suffisamment long.

4. Justifier que la fonction f est croissante sur [0 ; +∞[.

La dérivée f '(x) est positive ; la fonction f(x) est croissante

sur [0 ; +∞[.

5. Démontrer le résultat obtenu en ligne 4 du logiciel.

15 exp(-0,05x)-1

> 0 ; exp(-0,05x)

> 1/15 .

-0,05x

> ln(1/15) ; -0,05 x

> -ln(15) ; x

< ln(15) / 0,05 ; x

< 20 ln(15).

6. On admet que la

vitesse de croissance de la population de cette espèce, exprimée en

nombre d’individus par an, est modélisée par la fonction f ′.

a. Étudier la

convexité de la fonction f sur l’intervalle [0 ; +∞[ et déterminer les

coordonnées des éventuels points d’inflexion de la courbe C.

On donne f "(x) = 30 exp(-0,05x) (15 exp(-0,05x)-1) / (1+15exp(-0,05x))

3.

La dérivée seconde a le signe de 15 exp(-0,05x) -1.

Si

x < 20 ln(15) : f "(x) >0 et f(x) est convexe.

Si x > 20 ln(15) : f "(x) < 0 et f(x) est concave.

Si x = 20 ln(15), il y a un point d'inflexion.

f (20 ln(15)) =800 / (1+15 exp(-ln(15)))=800 / (1+1)=400.

b. La direction de la réserve affirme :

«Au vu de ce modèle, la vitesse de croissance de la population de cette

espèce va augmenter pendant un peu plus cinquante ans, puis va diminuer

». La direction a-t-elle raison? Justifier.

La vitesse de croissance correspond à la valeur de la dérivée première à la date considérée.

Si x < 20 ln(15) : f "(x) >0 et f '(x) est croissante.

Si x > 20 ln(15) : f "(x) < 0 et f '(x) est négative.

La direction a raison.