L'adrénaline.

Concours Ecole de Santé des Armées 2015.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres d’intérêts.

|

|

.

.

|

|

|

|

|

|

|

|

Exercice 1.

Posologie de l'adrénaline AGUETTANT 1 mg/mL.

Pour le traitement de l'arrêt cardiaque :

administration intraveineuse de 1 mg toutes les 3 à 5 minutes jusqu'à

rétablissement de la circulation sanguine.

Pour le traitement d'un choc allergique ( 2possibilités) :

1) Dilution de l'ampoule de 1 mL dans 10 mL de sérum physiologique puis

administration en intraveineuse de 1 mL de solution diluée.

2) Administration par voie sous-cutanée de 0,3 mL de l'ampoule.

16. A propos de

l'injection d'adrénaline AGUETTANT 1 mg / mL :

A. Pour traiter un patient en arrêt cardiaque il est nécessaire

d'injecter deux ampoules toutes les 3 à 5 minutes en intraveineuse.

Faux.

B. Pour traitr un choc allergique en intraveineuse, il faut administrer

1 mg d'adrénaline. Faux, 0,1 mg C.

Pour traiter un choc allergique par voie sous cutanée, on injecte 0,3

mg d'adrénaline. Vrai.

D. L'adrénaline est

une molécule qui peut être synthétisée par voie chimique. Vrai.

E. Il y a un risque de surdosage si un médecin traite un arrêt

cardiaque avec les doses recommandées pour un choc allergique. Faux.

Exercice 2. Etude structurale de

l'adrénaline.

Il existe deux stéréoisomères de configuration de l'adrénaline :

La L-adrénaline et la D-adrénaline. Dans un premier temps on

s'intéresse à la L-adrénaline.

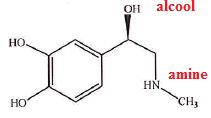

17. Parmi les

groupes caractéristiques suivants, lequel ( lesquels) caractérise(nt)

la molécule d'adrénaline ?

A. Alcool ( vrai) ; B. Cétone ; C. acide

carboxylique ; D. Amine ( vrai) ; E. Amide.

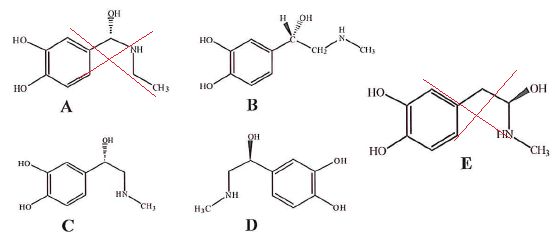

18.

Parmi les propositions ci-dessous, indiquez laquelle ( lesquelles)

peut( vent) correspondre à la D-adrénaline, énantiomère de la L-

adrénaline.

19. Parmi les propositions

suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. La L-adrénaline comporte deux atomes de carbone asymétriques. Faux.

B. La L-adrénaline

est une molécule chirale. Vrai.

C. La D-adrénaline possède une formule semi-développée différente de la

L-adrénaline. Faux.

D. La D-adrénaline est une molécule achirale. Faux.

E. Aucune réponse juste. Faux.

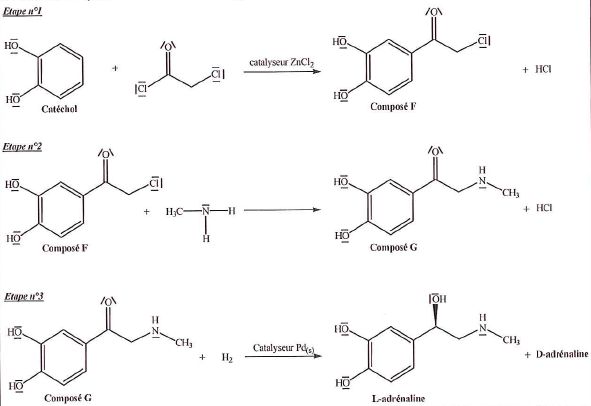

Exercice

3. Etude de la synthèse de l'adrénaline.

1.

Pour chacune des trois étapes, préciser si la réaction résulte d'une

modification de chaine ou d'une modification de groupe caractéristique.

Etapes 1 et 2 :

modification de chaîne.

Etapes 2 et 3 : modification de groupe caractéristique.

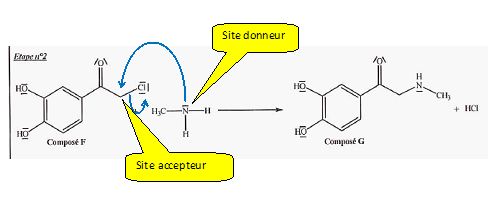

2. A quelle

catégorie de réaction appartient l'étape 2 ?

Substitution de Cl par NH-CH3.

3.

Etape 2 : identifier le site donneur et le site accepteur

d'électrons et ajouter un minimum de flèches courbes.

4. A l'issue de

cette synthèse on obtient un mélange racémique des deux énantiomères de

l'adrénaline. Quelle est la composition d'un tel mémange ?

50 % de L-adrénaline et 50 % de D-adrénaline.

5. Quel est le rôle

du catalyseur ZnCl2 dans l'étape 1 ?.

Formation de l'intermédiaire  ; ce dernier réalise une

substitution électrophile sur le cycle benzénique. ; ce dernier réalise une

substitution électrophile sur le cycle benzénique.

6. La catalyse de

l'étape 3 est-elle homogène, hétérogène ou enzymatique ? Justifier.

Le catalyseur est solide, l'un des réactif H2 est un gaz :

la catalyse est hétérogène.

7. Si l'étape 3

avait été catalysée par une enzyme, quelle aurait été la différence

fondamentale concernant le produit de la réaction ?

On aurait obtenu un seul énantiomère et non pas un racémique.

|

| .

. |

|

|

Exercice 4. Séparation

des énantiomères de l'adrénaline.

Une

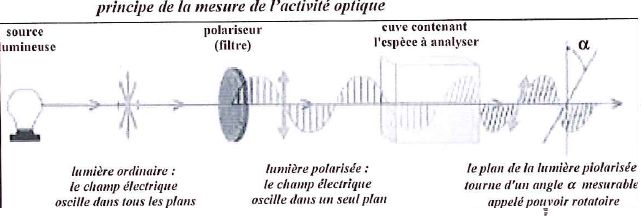

onde lumineuse est représentée par un champ électrique qui oscille dans

un plan orthogonal au rayon lumineux ; pour la lumière naturelle, la

direction de l'oscillation du champ électrique est aléatoire. A la

traversée du polarisuer, seule une direction d'oscillation est

conservée : l'onde est polarisée.

Si on place une solution contenant une espèce chimique chirale sur le

trajet d'un faisceau de lumière polarisée, alors la lumière et l'espèce

interagissent, ce qui provoque la rotation du plan de la lumière

polarisée d'un certain angle a

mesurable appelé pouvoir rotatoire ou activité optique.

Si du point de vue de l'observateur, le plan de polarisation de la

lumière tourne vers la gauche, l'activité optique sera négative et la

substance analysée sera dite lévogyre.

Si

du point de vue de l'observateur, le plan de polarisation de la lumière

tourne vers la droite, l'activité optique sera positive et la substance

analysée sera dite dextrogyre.

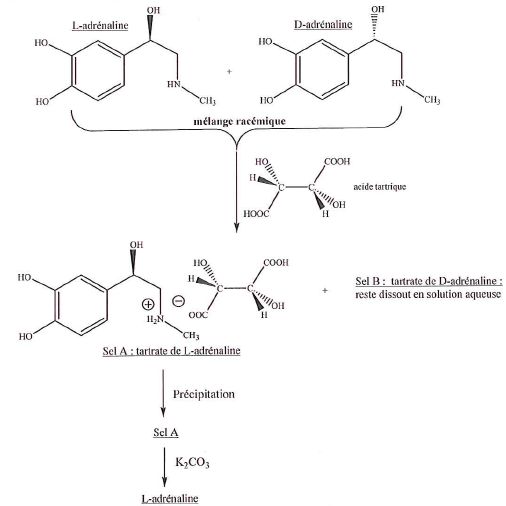

Séparation des énantiomères de l'adrénaline.

20.

On considère un mélange de L-adrénaline et de D-adrénaline. Identifier

la ( les) proposition(s) vraie(s) parmi les propositions suivantes.

A. La L-adrénaline ( a = +53,3° ) est lévogyre.

Faux.

B. Un mélange 50/50

des deux énantiomères de l'adrénaline ne dévie pas le plan de

polarisation d'une lumière polarisée. Vrai.

(D-adrénaline ( a = -53,3° ).

C. Les deux énantiomères peuvent être séparés par cristallisation.

Faux.( ils ont la même solubilité dans l'eau ).

D. Les deux énantiomères peuvent être séparés par solubilisation

sélective dans l'eau à 25°C. Faux.

E. Les deux énantiomères de l'adrénaline ont des propriétés chimiques

identiques vis à vis des molécules chirales. Faux.

21. On s'intéresse à la réaction de

l'adrénaline avec l'acide tartrique. Identifier la ( les) proposition(s)

vraie(s) parmi les propositions suivantes.

A. L'acide tartrique utilisé

est une molécule achirale. Faux.

B. L'adrénaline réagit en tant qu'acide au sens de Brönsted. Faux, en

tant que base.

C. Les sels A et B

sont diastéréoisomères. Vrai.

D. Les sels A et B

ont des propriétés physiques différentes. Vrai.

E. La réaction permettant de transformer le sel A en L-adrénaline est

une réaction d'oxydo-réduction. Faux.( réaction acide base).

|

Le

propanolol comporte trois groupements caractéristiques semblable à

l'adrénaline

25. Identifier

la ( les) proposition(s) vraie(s) parmi les propositions suivantes.

A.

L'écriture de la constante d'acidité du couple HA(+ -) / H2A(+)

est :

Ka1 = [H3O+][H2A(+)] /

[HA(+ -)] Faux. Ka1

= [H3O+] [HA(+ -)] / [H2A(+)].

B. A(-) est

l'espèce basique du couple de constante d'cidité Ka2. Vrai.

C. Dans le couple

de constante d'acidité ka1, c'est la fonction acide carboxylique qui

cède son proton.

Vrai.

D. L'équation bilan associée à la constante Ka1 est :

H2A(+)

liq + H2O liq = HA(+

-) liq + HO-liq. Faux.

H2A(+)

liq + H2O liq = HA(+

-) liq +H3O+liq.

E. L'équation

bilan associée à la constante Ka1 est :

H2A(+)

liq + H2O liq = A(-)

liq +H3O+liq.

Faux.

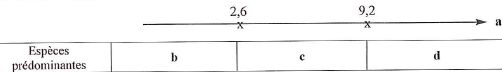

26. On donne ci-dessous le diagramme

de prédominance ( incomplet) de la phénylalanine. Les lettres a, b, c

et d correspondent à des grandeurs ou espèces qu'i faut identifier.

A. b = A(-). Faux . b = H2A(+)

B. a = pKa. Faux. a = pH.

C. L'espèce c est

globalement neutre. Vrai.

D. Lors d'une électrophorèse avec un tampon pH = 5,9, la phénylalanine

migre vers la cathode. Faux.

La phénylalanine est sous la forme A(+ -), elle ne migre pas.

E. Aucune réponse juste. Faux.

|

|