QCM physique.

Concours kiné Saint Michel 2016.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres d’intérêts.

|

|

.

.

|

|

|

|

|

|

|

|

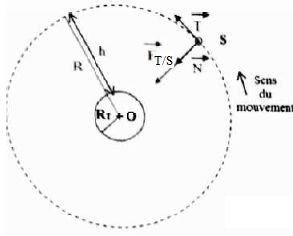

1. Satellite et planète.

S, considéré comme un solide ponctuel est un satellite de masse m situé à une distance h de la terre. On note vS sa vitesse et TS sa période. La terre a pour masse M et pour rayon R.

A. Dans le système internationnal, G s'exprime en m3 kg-1 s-2. Vrai.

B. Le produit scalaire du vecteur accélération du satellite et de son vecteur vitesse est nul. Vrai.

L'accélération est centripète et le vecteur vitesse est dirigé suivant la tangente au cercle.

C. FT/S = -FS/T. Faux.

L'action exercée par la terre sur le satellite et l'action exercée par

le satellite sur la terre sont représentées par deux forces opposée

ayant la même valeur.

D. Si on double la distance de O à S, alors la période du satellite est presque triplée. Vrai.

3ème loi de Kepler T2/ R3 = cste.

Si R double, la période devient T ' telle que : T2/ R3 =T ' 2/ (8R3 ) ; T ' 2 = 8 T2 ; T ' =2,8 T~ 3 T.

2. ( suite).

A.  Vrai Vrai

B. La vitesse du satellite est inversement proportionnelle à sa période de révolution. Faux.

Le satellite décrit la circonférence 2pR à la vitesse v durant une durée T.

2pR = vT et R dépend de T d'après la troisième loi de Kepler.

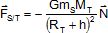

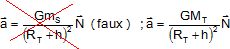

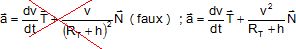

C. La seconde loi de Newton permet d'écrire :

D. Dans le repère de Frenet, le vecteur accélération du satellite a pour expression :

3. Etude d'un skieur. Le skieur de masse m est

tiré par la perche d'un téléski d'un point A à un point B à vitesse

constante v. La trajectoire est rectiligne. En B le skieur lâche la

perche et descend la piste en ligne droite. La vitesse initiale en B

est nulle.

Le skieur de masse m est

tiré par la perche d'un téléski d'un point A à un point B à vitesse

constante v. La trajectoire est rectiligne. En B le skieur lâche la

perche et descend la piste en ligne droite. La vitesse initiale en B

est nulle.

Les forces sont supposées constantes. Les frottements sont équivalents à une force f= RT= 90 N pour la montée et pour la descente.

m = 80 kg ; v = 5,0 m/s ; AB = 200 m ; g = 10 m s-2 ; a = 30° ; ß =45°.

La montée.

A. Les

forces extérieures qui s'appliquent au skieur sont le poids, la tension

de la perche et la force représentant les frottements. Faux.

Il faut ajouter l'action du plan.

B. La somme des forces extérieures est nulle. Vrai.

Il faudrait préciser la somme " vectorielle" des forces est nulle, le mouvement étant rectiligne uniforme.

C. La tension de la perche a pour norme T = 7,0 102 N. Vrai.

Projection de cette relation sur un axe

parallèle au plan dirigé vers le haut :

-mg sin a -RT +Tcosß =0.

T= (mg sin a +RT) / cosß.

T= (80*10*sin 30 + 90) / cos 45 =

490 / 0,7= 7,0 102 N.

D. Le travail de la force représentant les frottement est : Faux. Faux.

Le travail des frottements est résistant : -90*200 = -1,8 104 J.

4. La desente.

A. Le dénivellé h est égal à 100 m.

h = AB sin a = 200 *sin30 = 100 m. Vrai.

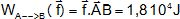

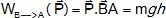

B. Le travail du poids a pour expression : Vrai. Vrai.

C. Il n'est pas possible de calculer la vitesse avec laquelle le skieur arrive en A. Faux.

Th de l'énergie cinétique entre B et A : ½mv2A = mgh -f AB.

v2A =2gh -2f AB / m =20*100-180*200/80 = 1550 ; vA ~40 m/s.

D. Pour que le skieur reste immobile en B, il faudrait que la force représentant les frottements soit égale à : 400 N. Vrai.

Immobilité en B : f = mg sin a = 80*10*sin 30 = 400 N.

|

|

|

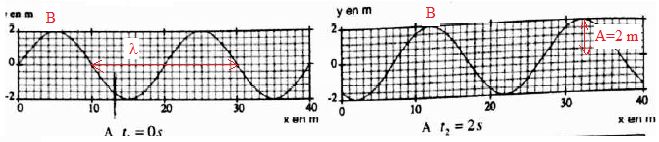

5. Onde le long d'une corde.

Les graphiques ci-dessous représentent une onde progressive à deux instants différents.

A. Il s'agit d'une onde mécanique longitudinale. Faux. ( transversale).

B. La longueur d'onde vaut 20 m. Vrai.

C. La vitesse de l'onde est égale à 3,5 m/s. Faux.

En 2 s, le point B progresse d'environ 7 m ou de 7 + 20 = 27 m ou de 7+40 = 47 m.

D. L'amplitude est égale à 4 m. Faux ( 2 m).

6. Radioactivité.

La

scintigraphie est une technique médicale qui permet l'observation de la

glande thyroïde. Lors d'un examen, un patient ingère une masse m

= 1,31 ng d'iode 131 radioactif ß-.

La demi-vie de l'iode 131 est de 8 jours. 52Te ; 53I ; 54Xe.

A. Le noyau d'iode 131 est un isotope du noyau de xénon 131. Faux.

Deux isotpes ont le même numéro atomique, donc le même symbole chimique.

B.

La désintégration de l'iode 131 conduit à la formation d'un électron,

d'un noyau de xénon 131 et de rayonnements électromagnétiques. Faux.( il manque l'antineutrino )

13153I ---> 13154Xe + 0-1e.

C. Au bout de 80 jours, la quantité d'iode 131 présente dans l'organisme du patient a été divisée par 1000. Vrai.

A = A0 exp(-lt)avec l = ln2 / 8 ; ln (A0 / A) = t / 8 ln2 ; A0 / A = 2 t /8 ; A / A0 =2 -t /8 ;

2 -80 /8 = 2-10 =1/210 = 1/1024. A = A0 /1024~A0 /1000.

D. Le patient ingère 6 1012 atomes d'iode radioactif. Vrai.

m NA / M(iode 131) =1,31 10-9 * 6 1023 / 131 = 6 1012 atomes.

|

|

|

|

7. Réaction nucléaires, masse et énergie.

A. Le noyau 5626Fe a une énergie de liaison de 492 MeV. Son énergie de liaison par nucléon vaut donc 18,9 MeV / nucléon. Faux.

492 / 56 ~8,8 MeV / nucléon.

B. Un échantillon radioactif a une activité de 6,0 103 Bq. Il se désintègre donc 3,6 105 noyaux par seconde. Faux.

L'activité en Bq est le nombre de désintégrations par seconde.

C. Une énergie de masse de 4,0 10-9 J est égale à 2,5 MeV. Faux.

4,0 10-9 / (1,6 10-19) =2,5 1010 eV = 2,5 104 MeV.

D. 23892U --->23490Th +42He est l'équation d'une réaction de fission nucléaire. Faux.

Radioactivité de type alpha. ( Cocher la case E, aucune réponse exacte).

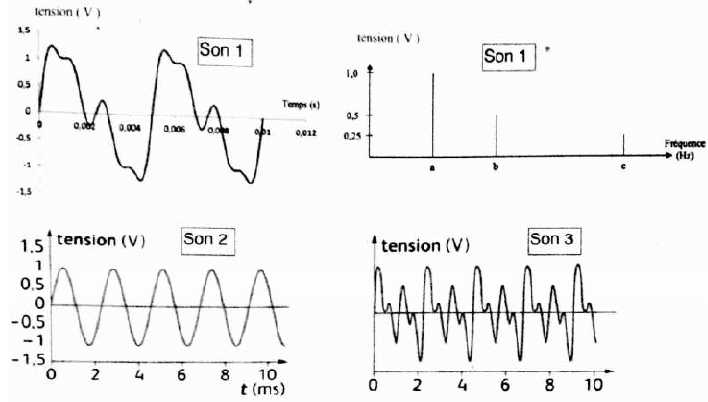

8. Musique.

A. Le son 2 et le son 3 ont la même hauteur. Vrai , si l'unité sur l'axe des temps est la même.

T2 ~ 2,5 ms ; f2 ~1/0,0025 ~400 Hz .

T3 ~ 2,5 ms ; f3 ~1/0,0025 ~400 Hz ( fréquence du fondamental ).

B. Le son 2 est un son pur. Vrai.

C. Le son 1 et le son 3 ont le même timbre. Faux.

On ne connaît pas les harmoniques du son 3. La fréquence du fondamental du son 1 est 1/0,005 = 200 Hz.

La fréquence du fondamental du son 3 est 400 Hz.

D. La fréquence correspondant à la lettre c du son 1 est égale à 600 Hz.. Faux.

(a) : fréquence du fondamental, 200 Hz.

(b) : 400 Hz ; (c) : 800 Hz.

9. Bruit.

Le

niveau sonore d'une tondeuse à gazon située à 1,0 m de distance d'une

personne A est de 80 dB. On admet que l'intensité sonore d'une source

sonore située à une distance d d'un point est donnée par : I(d) = I(d=1

m) / d2 avec d en mètre.

On admet que lorsque deux sons

ont des niveaux sonores d'intensité sonore différents d'au moins 10 dB,

le son le moins fort est inaudible.

Un son de 80 dB est nocif sur de longues durées et un son de 110 dB provoque la douleur.

A.

Pour provoquer une douleur, il faudrait faire fonctionner mille

tondeuses en même temps. Faux. ( la distance n'est pas indiquée ).

L'intensité sonore de 1000 tondeuses placées à 1 m de A est 1000 fois celle d'une tondeuse unique placée en A.

Le niveau sonore augmente donc de 10 log 1000 = 30 dB.

80 + 30 = 110 dB, le seuil de la douleur est atteint.

B. Une personne située à 100 m de A perçoit la tondeuse à gazon à un niveau sonore de 40 dB. Vrai.

L'intensité sonore est divisée par 1002 ; le niveau sonore diminue de 10 log 1002 = 40 dB.

C. La personne B située à 100 m de A discute avec une tierce personne dont l'intensité sonore perçue par B est de 1,0 10-6 W m-2. La tondeuse est alors inaudible pour B. Vrai.

Niveau sonore de la tierce personne ; 10 log (10-6 / 10-12) = 60 dB.

D.

En considérant qu'il n' y a aucun bruit, il faut se situer à une

distance supérieure à 10 km de A pour ne pas entendre la tondeuse. Vrai.

L'intensité sonore est divisée par 100002 ; le niveau sonore diminue de 10 log 108 = 80 dB.

|

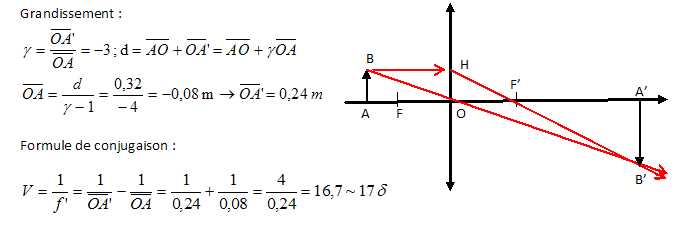

10. Optique.

Une

lentille convergente donne d'un objet AB de 1 cm, réel, une image A'B',

réelle, trois fois plus grande que l'objet, située à une distance d =

32 cm de l'objet.

A. Le grandissement vaut -3. Vrai.

Objet réel et image réelle sont de sens contraire.

B. La mesure algébrique de OA vaut d / (g-1). Vrai.

C. OA' = 24 cm. Vrai.

D. La vergence de la lentille est de 17 dioptries. Vrai.

|

|