QCM physique.

Concours kiné Saint Michel 2016.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres d’intérêts.

|

|

.

.

|

|

|

|

|

|

|

|

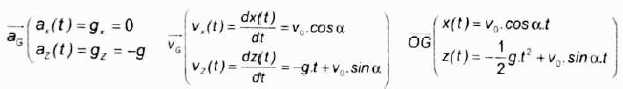

11. Mécanique.

On

considère le système ballon de masse m constante et de centre d'inertie

G. Le référentiel terrestre est supposé galiléen. On travaille dans le

repère ( Ox, Oz). Le ballon n'est soumis qu'à on poids. a = 30° ; g ~ 10 m s-2 ; v0 = 144 km/h = 144 / 3,6 = 40 m/s.

A. Le repère est tel que l'axe Oz est vertical, dirigé vers le bas. Faux.

B. Le ballon atteint la hauteur maximale à t = 1,0 s. Faux.

Au sommet de la trajectoire : vz=0 ; t = v0 sin a / g =40 *sin 30 / 10 = 2 s.

C.

Les coordonnées du vecteur accélération s'obtiennent en appliquant la

première loi de Newton. Faux ( la seconde loi de Newton ).

D. A t = 0,5 s, la vitesse du ballon est de 19 m/s. Faux.

vx = 40 cos 30 ~ 34,6 m/s ; vz = -10*0,5 + 40 sin 30 =15 m /s.

v = (34,62 +152)½~37,7 m/s.

12. ( suite).

A. Le ballon pase au dessus d'un grillage de 2 m de haut situé à 7 m de sa position initiale. Vrai.

t = 7 /( 40 cos 30) ~0,20 s.

z(0,20) = -5 *0,202 +20 *0,20 ~ 3,8 m.

B. Lorsque le ballon touche le sol, sa position a pour expression x = v02 sin (2a) / g. Vrai. z=0 = -½gt2 +v0 sin a t ; t=0 et t = 2v0 sin a /g.

x=v0 cos a 2v0 sin a /g = v02 sin (2a) / g.C.

D. Pour augmenter la portée, il faudrait augmenter l'angle de tir sans dépasser 45°. Vrai.

La portée est maximale pour un angle de tir de 45°.

13. Relativité restreinte.

Une

navette parcourt la distance qui sépare la terre d'une nouvelle

planète, Lumia. L'horloge de la navette indique que ce voyage a une

durée t1 = 80 ans. Le référentiel lié à Lumia, R, et celui

lié à la navette, R', sont galiléens. Un contrôleur situé sur Lumia

observe que le voyage dure t2 = 100 ans.

A. La durée t2 mesurée sur Lumia par le contrôleur est une durée propre. Faux.

B. Le référentiel de la navette est en translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel lié à Lumia. Vrai.

C. g = 0,8. Faux.

g = temps propre / temps mesuré = t2 / t1 =100 / 80 = 1,25. D. Dans le référentiel R, la vitesse de la navette est v = 0,6 c. Vrai.

On pose ß = v /c ; 1,25 2 = 1 /(1-ß2) ; 1-ß2 =1 / 1,252 =0,82= 0,64 ; ß2 =0,36 ; ß = 0,6.

14. Transferts thermiques.

Le mur extérieur d'un chalet est constitué de bois d'épaisseur e = 36 cm. Ce mur sans fenètre a une surface S = 100 m2.

La température à l'intérieur du chalet est 20°C. La température

extérieure est 0°C. Le mur est isolé avec de la laine de chanvre

d'épaisseur 4,0 cm. On considère que le coût d'un kWh est de 0,15 €.

Conductivité thermique ( W m-1K-1) : lbois = 0,12 ; lchanvre = 0,040.

A. Le transfert thermique s'effectue de l'intérieur vers l'extérieur. Vrai.

B. La résistance thermique du bois est 3,0 K W-1. Faux.

Rbois = e/( lbois S)=0,36 /(0,12*100) =0,03 KW-1.

C.Le flux thermique du mur isolé est :0,5 kW. Vrai.

Rchanvre = e'/( lchanvre S)=0,04 /(0,04*100) =0,01 KW-1.

Rtotale =0,03+0,01 = 0,04 KW-1.

Flux thermique : (T1-T2) / Rtotale=(20-0) / 0,04 = 500 W = 0,5 kW.

D. Le mur isolé permet une économie d'énergie de 42 € par mois. Faux.

Energie perdue en un mois ( 30*24 =720 heures).

0,5*720 = 360 kWh ; coût : 360*0,15 =54 € .

|

|

|

15. Diffraction, interférences.

A. Si une onde est difractée par un obstacle alors sa fréquence et sa longueur d'onde sont modifiées. Faux.

B. Une onde de longueur d'onde l=7 cm rencontre un obstacle de largeur a = 2,0 m. la demi-ouverture angulaire q de la tache centrale de diffraction est de 2,0°. Vrai.

q = l / a = 0,07 / 2,0 = 0,035 rad soit 0,035*180/3,14 ~2,0°.

C. Le phénomène d'interférences ne s'observe que si les deux sources vibrent à la même fréquence. Faux.

Les deux souces doivent en plus être cohérentes.

D. Deux ondes de même longueur d'onde l

= 2,0 cm se propagent à la surface de l'eau. Si elles arrivent en un

point avec une différence de marche d = 9,0 cm alors les interférences

sont destructives. Vrai.

d = 9 demi-longueur d'onde = nombre impair de demi-longueur d'onde..

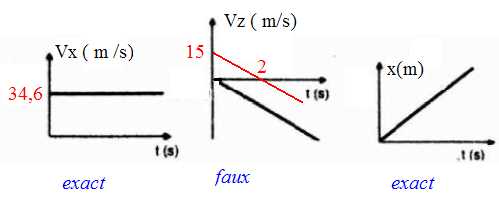

16. Pendule simple.

Un

pendule simple est constitué d'une bille de petite dimension,demasse m

= 50g, reliée à un support fixe par un fil inextensible de longueur L =

1,0 m et de masse négligeable. On écarte le pendule de sa position

d'équilibre d'un angle a

= 60° et on le lâche sans vitesse initiale en A. On néglige tous les

frottements. Le point O est l'origine de l'énergie potentielle de

pesanteur..

A. L'énergie mécanique diminue au cours du temps. Faux.

B. En A l'énergie mécanique est égale à 250 J. Faux.

En A l'énergie mécanique est sous forme potentielle :

mgL(1-cos a) =0,050*10*1,0 (1-cos60)=0,25 J.

C. La bille arrive en O avec une vitesse v = 10 m/s. Faux.

En O l'énergie mécanique est sous forme cinétique : ½mv2 = 0,25 ;

v =(2*0,25 / 0,050)½ ~3,2 m/s.

D. Si on remplace la bille par une bille de masse égale à 200 g, sa vitesse en O serait doublée. Faux.

mgL(1-cos a) = ½mv2 ; v2 =2gL(1-cos a), indépendante de la masse.

|

|

|

|

17. Couleur.

A. On éclaire un filtre bleu avec une lumière blanche. Après la traversée du filtre, la lumière est jaune. Faux.

Le filtre bleu laisse passer le bleu et absorbe le rouge et le vert.

B. Pour tracer un trait rouge, une imprimante utilise les encres jaune et magenta. Vrai.

Une encre magenta absorbe le vert ; une encre jaune absorbe le bleu.

C. Un filtre cyan absorbe la lumière verte et la lumière bleue. Faux.

Un filtre cyan absorbe le rouge.

D. Quand on éclaire un écran avec un spot rouge et un spot cyan de même intensité lumineuse, l'écran paraît blanc. Vrai.

Le cyan laisse passer le vert et le bleu.

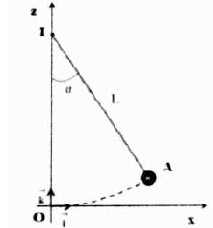

18. Interaction lumière-matière.

A. Le niveau E0 est le niveau d'énergie minimale. Il correspond à l'état fondamental. Vrai.

B. L'atome reçoit un photon d'énergie 12,76 eV. Il ne se passe rien. Faux.

L'atome est ionisé.

C. Lorsque l'atome passe du niveau E2 au niveau E0, il libère de l'énergie dans le milieu extérieur sous forme d'un photon d'énergie 4,89 eV. Faux.

Energie du photon émis : 10,44-4,89 =5,55 eV.

D. L'expression E = hc / l permet de connaître la longueur d'onde en mètre associée à chacun des niveau d'énergie. Faux.

Différence d'énergie entre deux niveaux :|Ep-En | = hc / l.

19. Effet Doppler.

Lorsqu'une

chauve-souris se déplace, le battement des ailes produit un son dans

l'air. La chauve-souris se déplace à la vitesse ve et le son émis a une fréquence fe=2000 Hz. Vitesse du son dans l'air v = 340 m/s. La fréquence perçue en A est notée fA.

A. L'effet Doppler concerne uniquement les ondes mécaniques comme le son. Faux.

B. Lorsque la chauve-souris se rapproche du point A, le son perçu est de plus en plus aigu. Faux.

C. Lorsque la chauve-souris s'éloigne du point A, la fréquence perçue est inférieure à 2000 Hz. Vrai.

Le son perçu est plus grave.

D. Losque la chauve-souris s'éloigne : ve =v(fA /fe -1). Faux.

fA = fe ve /(v+ve) ; fA v +fAve= fe ve ; ve = fA v / ( fe -fA ) = v / (fe /fA -1).

|

|