Le principe des

barrages appliqué en mer, le jus de tofu devient de l'électricité, la

voiture électrique, le vélo électrique, se chauffer grâce au numérique,

bac L, ES 2017.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

|

|

|

|

|

Une

batterie bleue pour de l’énergie verte

Bordé

par la mer Baltique et la mer du Nord, le Danemark est un pays

constitué d’une péninsule et de 443 îles, dont le point le plus haut

est situé à seulement 173 m d’altitude. L’une de ses particularités

est son important littoral de 7 314 km, aux côtes plates et aux fonds

marins assez superficiels (peu profonds).

Le

Danemark est compté parmi les leaders mondiaux en matière d’éolien,

en produisant déjà une part de 20 % de son électricité à partir

d’installations terrestres et offshore. Le pays prévoit d’augmenter

cette part de 20 % à 30 % d’ici 2020. Afin de lisser les fluctuations

de production et de consommation, le Danemark continue pour l’instant

de solliciter ses centrales thermiques à combustibles fossiles, sur

lesquelles reposent encore une part de 44 % de la production

électrique du pays.

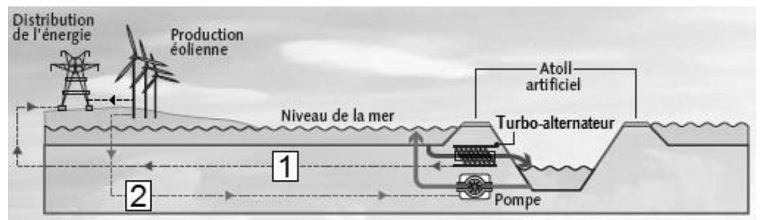

Le principe des barrages appliqué en mer.

--->

Réseaux électriques, les flèches indiquent le sens des déplacements.

--> Sens des

déplacements d'eau.

1 : fonctionnement en période de forte demande

en électricité et de faible production des éoliennes. L'eau de mer

remplit l'atoll en passant par les turbines.

2. Fonctionnement en période de faible demande

en électricité et de forte production des éoliennes. Des pompes

électriques vident le réservoir de l'atoll.

D'après les Echos le 24 / 09 / 2009.

Question 1 :

Donner deux raisons encourageant le Danemark, comme de nombreux autres

pays, à abandonner progressivement l’usage des énergies fossiles.

Les réserves en énergies fossiles sont limitées ; ces énergies vont

s'épuiser.

La combustion des énergies fossiles libère du dioxyde de carbone, gaz à

effet de serre.

Question 2 :

Citer le principal problème auquel le Danemark se heurte en augmentant

sa dépendance au vent comme source d’énergie. Expliquer brièvement

la réponse.

Le vent est une énergie renouvelable, mais intermittente. Lors

d'une forte demande en électricité, il n'y a pas forcément suffisamment

de vent.

Lors d'une faible demande en électricité, il peut y avoir beaucoup de

vent. Or on ne sait pas encore stocker de manière peu onéreuse l'excès

d'électricité.

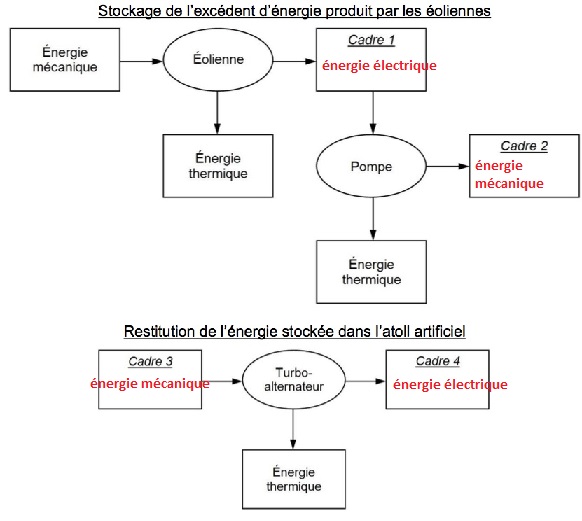

Question 3 :

Sans recopier les chaînes énergétiques ci-dessous et à partir du

document 1, indiquer la forme d’énergie à faire apparaître dans

chaque cadre numéroté de 1 à 4.

Question

4 :

4.1. Expliquer pourquoi le projet

d'atoll en pleine mer répond au contexte du Danemark tant du point de

vue énergétique évoqué à la question 2, que du point de vue

géographique.

Ce projet permet de stocker l'excès d'électricité ( en présence de

vent important et de faible demande ) et de la restituer lors

d'une demande importante en électricité et de vent faible.

L'intermittence du vent est un problème résolu.

Ce pays possède un vaste domaine maritime et une mer peu profonde.

4.2. Donner deux arguments montrant

que le projet « Green Power Island » s’inscrit bien dans une démarche

de développement durable.

Le

réservoir de l'atoll est utilisé pour cultiver des algues,

dont le rôle est à la fois d’absorber du dioxyde de carbone CO2 lors

de leur croissance et de servir de matière première pour la

fabrication de biocarburants.

Ce projet utilise les énergies renouvelables ( eau, vent, soleil,

biomasse).

Il limite le recours aux énergies thermiques en cas de vent faibleet

contribue à la diminution de l'émission de CO 2 dans

l'atmosphère.

Question

5 :

Dans

l’hypothèse où l’atoll énergétique prévu au large de Copenhague

permettrait d’alimenter en électricité toutes les installations

domestiques de la ville pendant une durée de 24 heures en l’absence

totale de vent, calculer la puissance moyenne équivalente électrique

de son réservoir d’eau.

Ce projet permet de régénérer une

énergie électrique totale de 2,4 GWh.

Puissance ( W) = énergie ( Wh) / temps (heure) = 2,4 109 /

24 =1,0 108 W ou 0,1 GW.

|

|

|

|

Le

jus de tofu devient de l'électricité.

À

Kalisari, en Indonésie (Asie), on fabrique depuis des siècles du tofu

qui est un fromage à base de lait de soja. On fait cailler le lait par

ajout d’acide acétique (ou de vinaigre), puis on presse la pâte ainsi

obtenue afin d’en extraire l’excédent de liquide. Cela correspond à une

extraction de 33 litres de liquide par kilogramme de tofu.

Des

milliers de litres de ce liquide étaient auparavant déversés dans les

rivières de la région, souillant les cours d’eau et contaminant les

rizières en aval. Ce liquide contient des matières organiques et

constitue une partie importante des déchets évacués par des petites

entreprises.

À

présent, pas moins d’une centaine de petites entreprises évacuent leurs

déchets grâce à un traitement dans des cuves où une transformation

chimique se produit pour permettre la fabrication de biogaz.

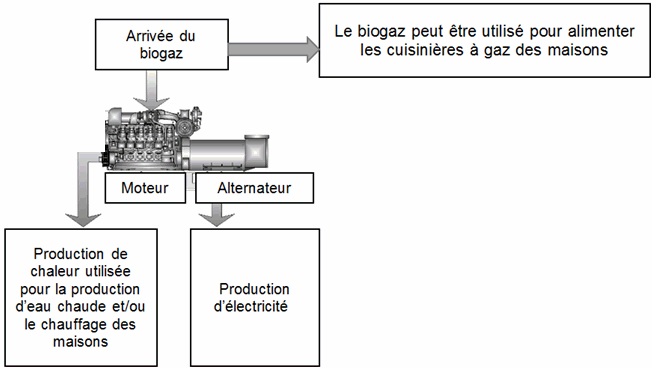

La cogénération est la production

simultanée d’énergie électrique et d’énergie thermique (chaleur) à

partir d’un combustible, ici le biogaz, dans un dispositif unique

appelé cogénérateur et constitué d’un moteur et d’un alternateur.

Question

1 :

Pendant

longtemps, les producteurs de tofu étaient dépendants des livraisons

sporadiques des bouteilles de gaz naturel servant à alimenter leurs

fours. À présent ils peuvent se procurer du biogaz à tout moment.

Expliquer

pourquoi le biogaz peut être qualifié de ressource énergétique

renouvelable.

Tant

qu'il y aura du lait de soja ( est à dire du soleil et de l'eau ), on

fabriquera du fromage et un sous-produit le jus de tofu.

Cette énergie ne s'épuise pas elle est sans cesse renouvelée.

Question

2 :

À

Kalisari, grâce au seul usage du biogaz, les petits producteurs de tofu

bénéficient d’électricité dans leur maison.

Préciser

sans calcul si cette solution écologique serait suffisante à l’échelle

de l’Indonésie, sachant que ce pays comporte des milliers de petits

producteurs de tofu et plus de 60 millions de familles.

Non,

des milliers de petits producteurs ne peuvent pas contribuer à fournir

de l'électricité à des millions de foyers. Par contre cela permet

d'avoir de l'électricité dans des endroits isolés.

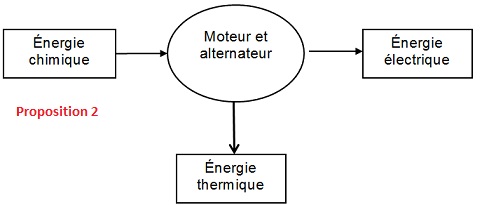

Question

3 :

Recopier

le numéro de la bonne proposition de chaîne énergétique de l’ensemble

constitué par le moteur et l’alternateur, sur la copie :

Question

4 :

En

Indonésie, la production d’électricité se fait essentiellement grâce

aux centrales thermiques à flamme utilisant du charbon. Une centrale de

ce type peut délivrer une énergie électrique égale à environ 9,0×10 9

kWh pendant une année (soit environ 9 000 h).

4.1. Calculer l’énergie produite par

un cogénérateur de puissance P égale à 100 kW pendant une année (soit

environ 9 000 h).

Energie ( kWh) = puissance ( kW) x temps (heure) =

100 x9000 =9,0 105 kWh.

4.2. En déduire combien il faudrait

de cogénérateurs de même puissance électrique égale à 100 kW pour

assurer une production d’énergie électrique identique à celle d’une

centrale thermique à flamme pendant une année (soit environ 9 000 h).

9,0

109 /(9,0 105)= 10 000.

Question

5 :

Donner deux arguments montrant l’intérêt

environnemental d’un dispositif méthanisation-cogénération à Kalisari.

On évite la contamination

des rizieres en aval.

Production d'énergie thermique et électrique à partir d'énergie

renouvelable, donc sans émission de gaz à effet de serre.

|

|

|

|

La

voiture électrique.

D'après

les journaux spécialisés, le moteur électrique d'une voiture hybride

est très silencieux, particulièrement au démarrage. En conduite

urbaine et à faible vitesse, seul fonctionne le moteur électrique

grâce à des batteries au lithium. En

fonctionnement mixte, électrique et thermique, la puissance du moteur

électrique s’ajoute à la puissance délivrée par le moteur à

explosion. La contribution en énergie de chacun des moteurs est

régulée automatiquement. Une

voiture hybride peut passer de 0 à 100 km/h(*) en moins de 11

secondes. Pendant les phases de freinage, l’énergie cinétique du

véhicule est utilisée pour recharger les batteries. Source : ADEME, agence de l'environnement

et de la maîtrise de l'énergie

Question

1

Identifier

la(les) forme(s) d’énergie utilisée(s) par une voiture hybride.

Energie électrique fournie par les batteries.

Energie thermique fournie par la combustion du carburant.

Energie cinétique lors du freinage pour la recharge des batterie.

Question

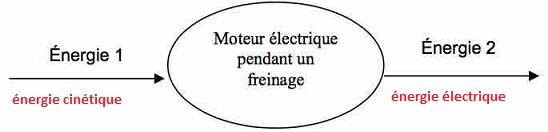

2

2.1 - À partir du diagramme

suivant, nommer les formes d’énergie 1 et 2 mises en jeu par le moteur

électrique pendant une phase de freinage.

Question

3

3.1 - Donner deux arguments qu'un

vendeur automobile peut avancer en faveur d’un véhicule

électrique.

Pas d'émission de CO2, gaz à effet de serre.

Voiture assez silencieuse.

3.2 - Expliquer en quoi la

contribution à l’effet de serre d’une voiture électrique n’est pas

négligeable.

L'électricité, utilisée pour la recharge des batteries, est en partie

produite par des centrales thermiques.

Question

4

Dans

le document 3 est mentionnée l’unité kWh.

4.1 - Donner la signification du

symbole kWh.

4.2 - Indiquer la grandeur physique

exprimée dans cette unité.

L'énergie peut s'exprimer en kilo

wattheure.

Question

5

Une

voiture électrique en France consomme 10 kWh pour parcourir 100 km.

Déterminer l'impact carbone par km parcouru.

En France, impact carbone par kWh produit : 83 g de CO2.

Soit 830 g pour 10 kWh consommé pour parcourir 100 km ou 8,9 g par km.

Le vélo électrique.

Un habitant d’une grande ville se rend en vélo à son bureau. Il

effectue cinq allers-retours par semaine. Le trajet aller est de 5

kilomètres, qu’il parcourt en 20 minutes. Il apprécie d’emprunter les

pistes cyclables : le trajet est plus court, il s’y sent davantage en

sécurité, un peu à l’écart de la circulation automobile.

Question

1 :

Expliquer

le mot « assistance » dans l’expression « vélo à assistance électrique

».

Le

moteur électrique génère une certaine puissance mécanique aidant,

facilitant le pédalage.

Question 2 :

Préciser,

en justifiant, si les vélos A, B et C du document 3 sont des vélos à

assistance électrique ou des vélos électriques.

La

puissance du moteur électrique des vélos A et B est de 250 W ; la

capacité de la batterie est de 300 Wh. Ce sont des vélos à assistance

électrique.

La

puissance du moteur électrique du vélo C est de 600 W ; la

capacité de la batterie est de 500 Wh. C'est un vélo électrique.

Question 3 :

Les

arguments de vente. Indiquer si l’argument 1 est correct. Justifier.

Indiquer si l’argument 2 est correct. Justifier.

Argument 1 : « Vous mettrez deux fois moins de temps

pour vous rendre au travail.

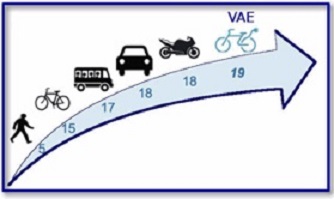

Vitesse

moyenne de déplacement en ville selon le mode de transport :

Cet argument est faux ; les viteses moyennes du bus, de la voiture, de

la moto et du VAE sont presque les mêmes.

–

Argument 2 : « Vous aurez besoin de le recharger une fois par semaine

seulement.

Distance parcourue en une semaine : (5 + 5) x2 = 50 km.

L'argument est vrai seulement pour le vélo A, faux pour les deux autres.

Question 4 :

Déterminer,

pour le vélo A, dans le cas d’une assistance électrique maximale,

compte tenu de la capacité de la batterie, la durée de l’assistance.

Capacité de la batterie 300 Wh ; puissance du moteur : 250 W.

Durée de l'assistance : 300 / 250 =1,2 h ou 1 h 12 min.

Question 5 :

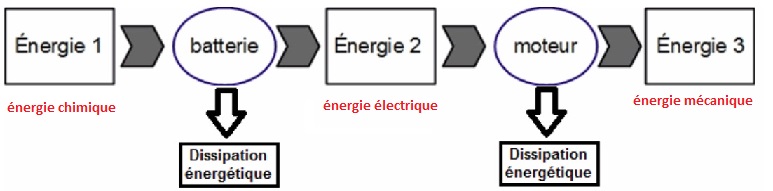

Identifier

les formes d’énergie figurant dans le diagramme énergétique ci-dessous,

relatif au vélo électrique lorsque l’assistance est enclenchée :

|

|

Se chauffer grâce au numérique ?

Document 1 : coût

énergétique des courriels

En une heure, dix milliards de courriels sont expédiés aujourd’hui.

La

consommation d’énergie électrique induite équivaut à la production de

15 centrales nucléaires, pendant une heure, soit environ 4000 tep

(tonne équivalent pétrole*).

En effet, d’après Coline Tison, il faut

fournir une énergie de 5 Wh pour envoyer un courriel simple et de 24 Wh

pour un envoi avec une pièce jointe de 1 Mo.

Ce n’est pas le transport de l’information, sur des dizaines de

milliers de kilomètres, qui consomme le plus. De très loin, c’est le

stockage dans les centres de données (data centers), dans les serveurs

et les disques durs, ainsi que les sauvegardes sur d’autres machines.

* La tonne équivalent pétrole (tep) est l’énergie produite par la

combustion d’une tonne de pétrole. 1 tep représente environ 11,6 MWh. D’après http://www.futura-sciences.com/.

Question

1 :

Définir

le caractère renouvelable d’une ressource d’énergie. Citer deux

ressources d’énergie renouvelable et une ressource d’énergie non

renouvelable.

L'énergie

solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie éoliennesont des énergies

renouvelables. Elles sont inépuisables et se renouvellent naturellement

est rapidement.

Le pétrole, le charbon sont des énergies fossiles qui s'épuisent.

Question

2 :

Calculer

la puissance moyenne fournie par une centrale nucléaire d’après les

informations fournies.

4000

x 11,6 MWh consommés à chaque heure.

Puissance

moyenne d'une centrale nucléaire : 4000 x11,6 / 15 ~3100 MW.

Question 3 :

Identifier les solutions envisagées pour limiter l’impact écologique de

l’utilisation des serveurs informatiques.

data centers alimentés par l’énergie éolienne,

solaire ou hydraulique.

L’énergie

thermique dégagée par l’activité intensive des processeurs est

transmise à des dissipateurs puis restituée pour chauffer une pièce.

Question 4 :

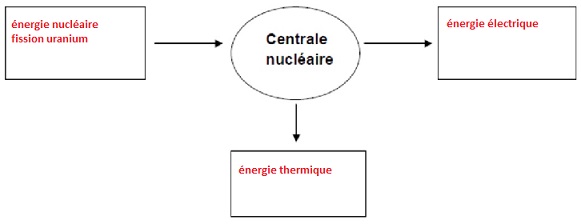

Reproduire puis compléter la chaîne énergétique suivante correspondant

au fonctionnement simplifié d’une centrale nucléaire en identifiant la

forme d’énergie dans chaque rectangle :

|

|