Lascaux

IV, un défi technologique,

bac Sti2D et STL ( SPCL) Métropole 2019.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

|

|

Lascaux

IV est la réplique grandeur nature de l’intégralité de la grotte de

Lascaux : il aura fallu trois ans pour produire la copie parfaite.

Partie 1 : réalisation d’un scan numérique 3D à l’aide d’un laser (3,5 points)

Donnée : célérité de la lumière dans l’air : c = 3,00×108 m×s−1.

Les LiDAR, acronyme de « Light Detection And Ranging » sont des

systèmes de mesure à distance utilisant les propriétés du rayonnement

laser.

Le LiDAR topographique qui a été utilisé pour construire une image de

synthèse en trois dimensions de la grotte de Lascaux, effectue des

mesures de distance à la fréquence de 150 000 relevés par seconde.

L'appareil scanne la totalité de son champ

de vision point par point en changeant sa direction de vue à chaque

mesure grâce à la rotation de l'appareil lui-même ou à l'utilisation

d'un système de miroirs rotatifs.

Le LiDAR est muni, entre autres, d’une sonde constituée d’un émetteur

et d’un récepteur d’impulsions laser. Lors de la mesure d’une distance :

− l’émetteur de la sonde émet une impulsion laser ;

− l’impulsion laser se réfléchit sur l’obstacle (paroi de la grotte) situé à une distance d du LiDAR ;

− le récepteur de la sonde détecte l’impulsion laser réfléchie.

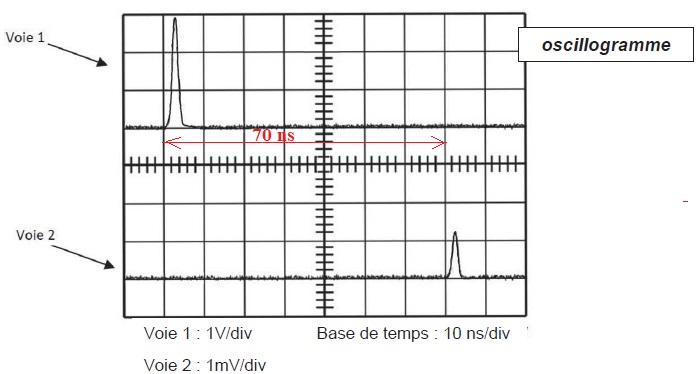

Dans le cas d’une des mesures réalisées dans la grotte, un

oscillogramme donnant l’allure des signaux émis et reçus par le LiDAR

est représenté sur le document 1.

Lors de cette mesure :

− à t = t0 l’impulsion laser est émise ;

− à t = tR le récepteur détecte l’impulsion réfléchie.

1.1. Représenter

l’expérience de mesure décrite. Le schéma devra notamment faire

apparaître la distance d et le trajet du faisceau laser.

1.2. Déterminer la durée Dt,

entre les instants d’émission et de réception de l’impulsion laser.

Présenter le résultat avec deux chiffres significatifs. En déduire une

valeur de la distance d avec cette méthode.

2d = c Dt ; d = 0,5 x 3,0 108 x70 10-9 = 10,5 ~11 m.

1.3. En réalité, le système de traitement statistique du signal du LiDAR est capable de mesurer une durée Dt avec une incertitude U(Dt) = 20×10−12 s.

Pour une distance de 11 m et une durée de 70 ns, calculer l’incertitude U(d) sur la mesure de la distance sachant que :

U(d) / d = U(Dt) / Dt =20×10−12 / (70 10-9) =2,86 10-4.

U(d) = 11 x 2,86 10-4~ 3 10-3 m ( 3 mm ).

Le scanner 3D a permis d’obtenir le « clone numérique » de la grotte de Lascaux.

1.4. À l’aide de la question précédente, justifier le qualificatif de « clone » évoqué à propos de Lascaux IV.

L'incertitude sur les mesures des distances est très faible. Les valeur numérisées sont très proches des valeurs réelles.

|

.

|

|

PARTIE 2 : peintures de la grotte de Lascaux (9,5 points)

2.1. Pigments.

Les artistes peintres mobilisés sur le chantier de Lascaux IV ont

utilisé des pigments naturels. À la différence d’un colorant, un

pigment n’est pas soluble dans le milieu où il est dispersé.

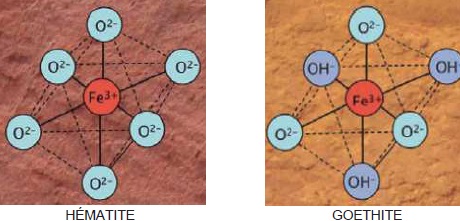

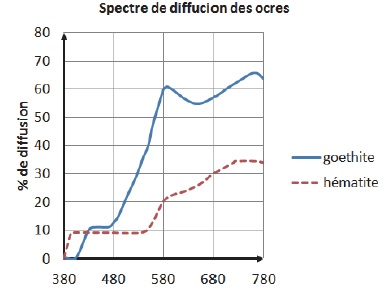

La famille des ocres permet d’obtenir une palette de couleurs

diversifiée dans la gamme des jaunes et rouges. Deux des pigments de

cette famille sont l’hématite, oxyde ferrique, et la goethite,

oxyhydroxyde de fer. Leur point commun est la présence d’un ion

ferrique Fe3+ au centre d’un octaèdre dont les sommets sont occupés par six ligands.

2.1.1. Donner la représentation de Lewis de l’ion HO−.

2.1.2. Nommer en justifiant la liaison entre l’ion métallique central Fe3+ et chacun des ligands selon le modèle accepteur-donneur de doublet électronique.

Liaison de coordination entre l'ion Fe3+ accepteur et les ions donneurs O2- et HO-.

2.1.3. Au sein de chacun des deux complexes, préciser le caractère monodenté ou polydenté de chaque ligand O2− et HO−.

Chaque ligand met en oeuvre une seule liaison avec l'ion Fe3+ , donc monodenté.

2.1.4. À l’aide du document 3, expliquer pourquoi l’hématite est un pigment de couleur rouge.

Le maximum de diffusion de l'hématie se situe verss 700 nm, c'est à dire dans le rouge.

2.2. Dispersion des pigments dans un liant.

La poudre de pigment n’est pas applicable directement sur un support.

Pour assurer l’adhérence sur ce dernier, les particules de pigments

doivent être au préalable dispersées dans une substance appelée liant.

Des liants à base d’huile de lin sont utilisés depuis le XVème siècle. .

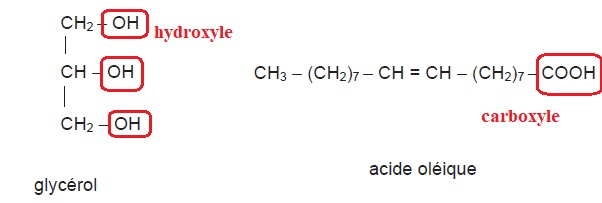

2.2.1. Les formules semi-développées du glycérol et de l’acide oléique sont données. Entourer et nommer les groupes caractéristiques.

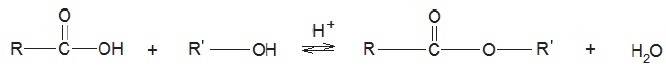

On rappelle qu’une des voies de synthèse d’un ester RCOOR’ est la

réaction d’estérification entre un acide carboxylique RCOOH et un

alcool R’OH. L’équation s’écrit :

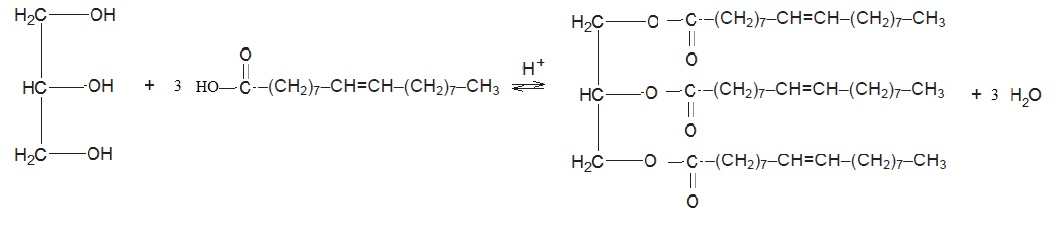

2.2.2. En utilisant

ce modèle, écrire l’équation de la réaction de synthèse du triglycéride

obtenu à partir de l’acide oléique et du glycérol.

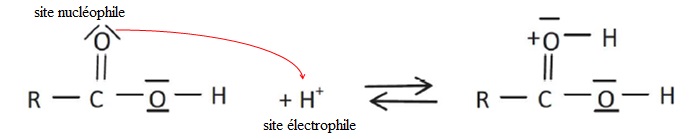

2.2.3. La première

étape du mécanisme réactionnel de la réaction d’estérification est

donnée. Compléter ce document en faisant apparaître le mécanisme

réactionnel par une flèche courbe et en indiquant le site nucléophile

et le site électrophile.

2.2.4. À l’issue de la dernière étape intervenant dans le mécanisme réactionnel, l’ion H+ est régénéré. Préciser son rôle dans la réaction d’estérification.

L'ion H+ joue le rôle de catalyseur.

Les acides oléique, linoléique et linolénique, grâce à leurs doubles

liaisons C=C, permettent à l'huile de lin de sécher très rapidement.

La méthode de Wijs permet de déterminer le nombre de doubles liaisons d’un acide gras insaturé.

Cette méthode appliquée au cas de l’acide oléique, comprend trois étapes.

Donnée : masse molaire moléculaire de l’acide oléique : M = 282,0 g×mol−1.

2.2.5. Déterminer la quantité de matière de diiode, n(I2) titrée dans l'étape (3).

Le diiode formé au cours de la deuxième étape est titré par une solution de thiosulfate de sodium (2Na+(aq) + S2O32−(aq)) de concentration molaire

c0 = 0,10 mol L-1 en présence d'empois d'amidon selon la transformation totale d'équation :

I2 +2S2O32− --> S4O62− +2I-.

Le volume de solution de thiosulfate de sodium versé à l’équivalence est : VE = 7,6 mL.

n(I2) = 0,5 c0 VE =0,5 x0,10 x7,6 10-3 =3,8 10-4 mol.

2.2.6. Montrer que la quantité de matière de chlorure d'iode nexcès(ICl) qui n’a pas réagi au cours de l’étape (1) est égale à 3,8 x 10−4 mol.

ninitial(ICl) = 1,1×10−3 mol.

Le chlorure d’iode en excès est alors transformé intégralement en diiode : ICl +I- --> I2 + Cl-.

nexcès(ICl) =n(I2) =3,8 10-4 mol.

2.2.7. En

calculant la quantité d’acide oléique mise en jeu, montrer grâce à la

méthode de Wijs que la molécule d'acide oléique contient bien une unique

double liaison C=C.

m = 0,20 g d'acide oléique soit 0,20 / 282 =7,1 10-4 mol.

nayant réagi(ICl) = ninitial(ICl) -nexcès(ICl) =1,1 10-3 -3,8 10-4 =7,2 10-4 mol.

7,1 10-4 mol d'acide oléique réagi avec 7,2 10-4 mol de ICl . La molécule d'acide oléique contient bien une unique double liaison C=C.

|

|

|

|

PARTIE 3 : chauffage de la salle de visite (7 points)

3.1. Étude du système de chauffage.

Les conditions de température dans la salle de visite de Lascaux IV sont les mêmes que dans la grotte de Lascaux originale.

Pour limiter au maximum le recours aux énergies fossiles et utiliser de

façon optimale les énergies renouvelables, la production de chaleur est

assurée par une chaufferie biomasse prévue pour brûler des déchets de

bois. Cette chaufferie est associée à une pompe à chaleur.

On s’intéresse ici au fonctionnement de la pompe à chaleur en mode « chauffage ».

La température de l’air à l’intérieur de la salle de visite doit être maintenue à q0 = 13 °C.

Si cette température est inférieure à 13°C, un système de recyclage de

l’air permet de réchauffer cet air grâce à la pompe à chaleur.

On considère la masse m d’air recyclé et chauffé.

La capacité thermique massique de l’air est notée cair.

La température de l’air passe d’une valeur q1 à une valeur q2.

Dans ce cas, l’énergie Q échangée par transfert thermique s’écrit :

Q = m cair ( q2-q1 ).

où Q est en J (joule), m en kg et cair en J·kg-1×°C-1.

Données complémentaires :

• Débit massique d’air recyclé : Dm = 720 kg·h-1

• Capacité thermique massique de l’air : cair = 1,0 kJ·kg-1·°C-1.

• 1 kWh = 3600 kJ

• 1 kWh coûte environ 0,09 €.

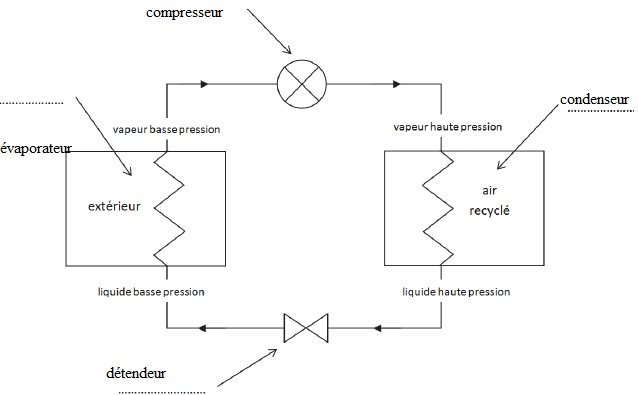

3.1.1. Compléter le

schéma du principe de fonctionnement de la pompe à chaleur de la salle

de visite avec les termes compresseur, détendeur, évaporateur et

condenseur.

3.1.2. En l’absence

de visiteurs la nuit, la température de l’air de la salle de visite

diminue significativement. Cet air doit être régulièrement recyclé et

chauffé. Calculer l’énergie Q échangée en 1,0 h pour passer d’une

température de 12 °C à la température de 16 °C. Exprimer le résultat en

joule puis en kWh.

Q = 720 x 1 (16-12)=2,88 103 kJ ou 2,88 103 / 3600 =0,80 kWh.

3.1.3. Le

coefficient de performance de la pompe à chaleur étant COP = 4,0,

calculer la valeur de l’énergie électrique consommée en 1,0 h.

0,80 / 4 = 0,20 kWh.

3.1.4. En déduire une estimation du coût de 12 h de fonctionnement du chauffage de la salle de visite dans ces conditions.

0,2 x12 x 0,09 =0,216 ~0,22 €.

|

|

3.2. Régulation du système de chauffage

Pour maintenir l’air de la salle de visite à la température souhaitée

de 13 °C, une boucle de régulation de la température est utilisée. Le

débit d’air recyclé est alors

ajusté.

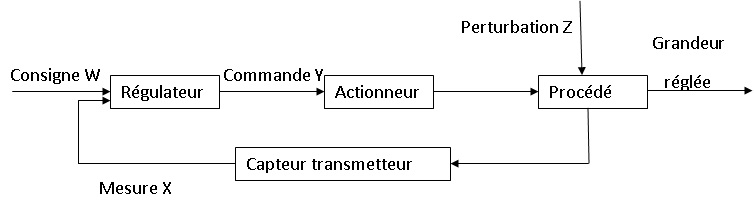

3.2.1. Établir le schéma fonctionnel de cette boucle :

− placer le régulateur, le capteur-transmetteur, l’actionneur et le procédé.

− indiquer la consigne W, la perturbation Z, la commande Y, la mesure X et la grandeur réglée.

Pour contrôler la température à différents endroits de la salle de

visite, on utilise des capteurs-transmetteurs de température qui

délivrent en sortie une

tension variant entre 0 V et 10 V. Les capteurs de température associés sont les thermistances Pt100.

3.2.2. Donner le rôle du capteur-transmetteur.

Conversion de la température en tension électrique, exploitable par le régulateur.

3.2.3. Indiquer les grandeurs réglante et réglée.

La température est la grandeur réglée.

L'énergie thermique fournie par la PAC est la grandeur réglante.

3.2.4. Indiquer également la valeur de la consigne. 13°C.

3.2.5. Donner un exemple de grandeur perturbatrice.

Ouverture des portes ; météo du jour, énergie libérée au cours des visites.

|

.

|