Viscosité

du sang, Analyse de biologie médicale 2017.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

|

|

......

.....

|

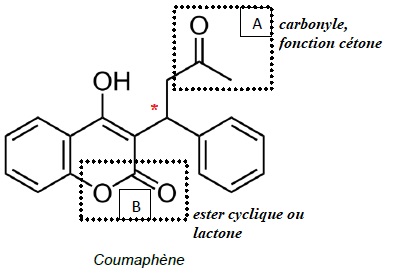

A. Les coumariniques :

Le coumaphène fait partie des coumariniques qui ont des propriétés anticoagulantes.

Q1. Nommer les deux fonctions A et B repérées ci-dessous.

Q2. Définir ce qu’est un carbone asymétrique.

Un carbone asymétrique est un carbone tétragonal lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents.

Q3. Rerepér dans la molécule de coumaphène le(s) carbone(s) asymétrique(s) par le symbole (*).

B. Les ions citrate :

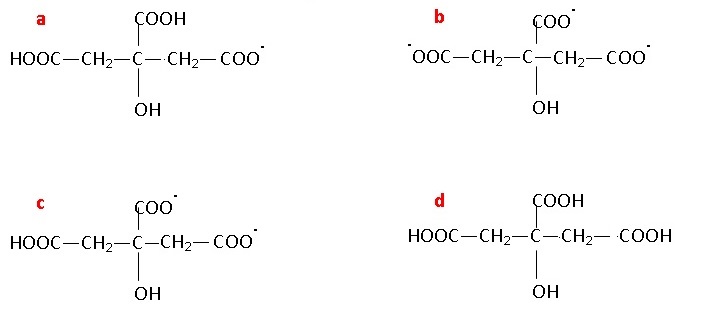

L’ion citrate de formule chimique C3H5O(CO2)33- (que l’on notera par la suite A3-) est l’une des bases issues de l’acide citrique, de formule brute C6O7H8 (que l’on notera par la suite H3A). Les ions citrate sont des anticoagulants d’usage courant qui agissent en complexant les ions calcium Ca2+

présents dans le sang et qui sont indispensables à la coagulation. La

solution de citrate est tamponnée à l’aide d’une solution d’acide

citrique décimolaire de telle sorte que le pH du plasma sanguin soit

maintenu au voisinage de 7,4.

Q4.

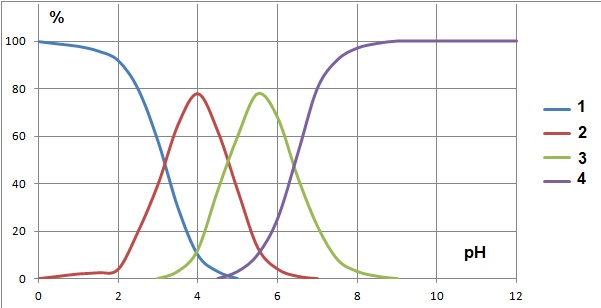

Parmi les espèces impliquées dans les couples liés à l’acide citrique,

quelle est l’espèce majoritaire dans le plasma sanguin traité par les

ions citrate comme anticoagulant ? Justifier clairement la réponse.

En milieu très acide, les trois groupes carboxyles sont sous la forme COOH. (d).

En milieu très basique, les trois groupes carboxyles sont sous la forme COO-. (b).

1 est associée à d ; 4 est associée à b ; 2 est associée à a ; 3 est associée à c.

A pH =7,4, la forme A3- prédomine.

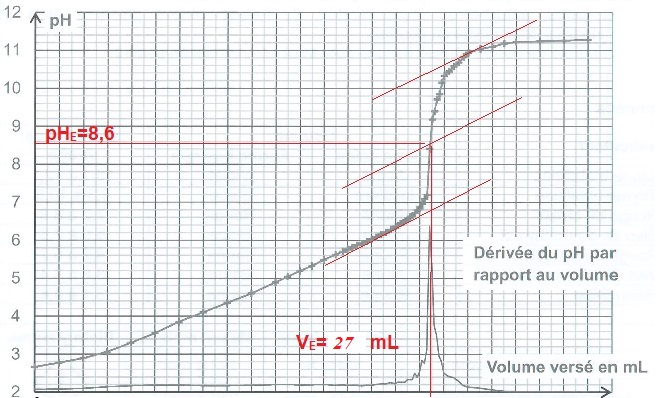

Pour vérifier la concentration C de la solution d’acide citrique, dont la valeur est attendue à 0,10 mol.L-1,

avant de réaliser la préparation du tampon, on procède à un titrage

pH-métrique. Un volume V = 10,0 mL d’acide citrique est dosé à l’aide

d’une

solution d’hydroxyde de sodium de concentration C’ = 0,10 mol.L-1.

La courbe pHmétrique et la courbe dérivée dpH/dVb obtenues sont données

ci-dessous. Les trois acidités étant titrées simultanément, l’équation

bilan de la réaction support du titrage s’écrit :

H3A +3HO- ---> A3- + 3H2O.

Q5.

Écrire les équations bilans relatives aux titrages, par les ions

hydroxyde, de chacun des acides mis en jeux dans les couples de l’acide

citrique.

Q6. Retrouver l’équation bilan de la réaction support du titrage dans le cas où les trois acidités sont dosées simultanément.

H3A + HO- ---> H2A- +H2O.

H2A- + HO- ---> HA2- +H2O.

HA2- + HO- ---> A3- +H2O.

Additionner puis simplifier.

H3A +3HO- ---> A3- + 3H2O.

Q7. Montrer que la concentration cherchée, C, s’exprime par :

C = C' Véq / (3V).

Quantité de matière d'acide citrique : n = C V.

Quantité de matière d'ion hydroxyde : n' =C' Véq.

D'après les nombres stoéchiométriques : n' = 3n ; C' Véq = 3 CV.

Q8.

Déterminer la concentration C de la solution d’acide citrique.

Correspond-elle à celle attendue ? Si oui justifier, sinon expliquer

d’où peut provenir l’écart observé.

C = 0,10 x27 /(3 x10)=0,09 mol / L.( écart 10 % par rapport à la valeur attendue ).

L'écart observé peut provenir de la concentration de la solution de soude plus ou moins carbonatée.

|

...

|

|

|

....

|

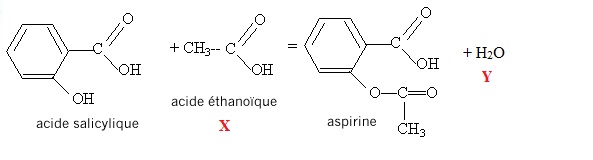

C. L’aspirine, une espèce fluidifiante

L’aspirine ou acide acétylsalicylique peut être prescrite

quotidiennement en prévention des accidents cardiovasculaires pour ses

propriétés fluidifiantes du sang. Elle peut être synthétisée au

laboratoire en faisant réagir l’acide salicylique et un acide

carboxylique. Cette réaction se fait en présence d’une petite quantité

d’acide sulfurique (H2SO4).

Q9. Nommer cette réaction.

Q10. Préciser les caractéristiques de cette réaction.

Q11. Donner le nom et la formule semi-développée du composé X.

Q12. Nommer le composé Y. (eau)

Estérification, lente, athermique, limitée par l'hydrolyse de l'ester.

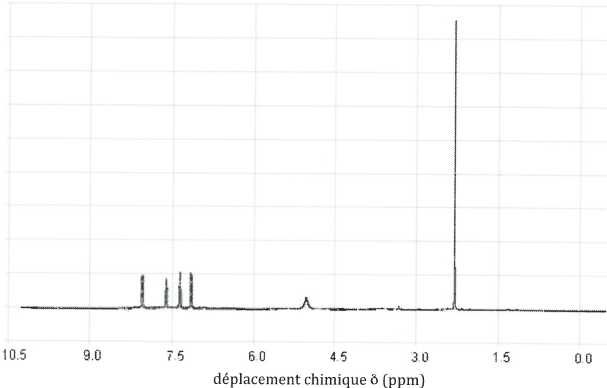

On donne, page suivante, la représentation d’un spectre RMN.

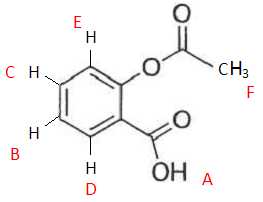

Q13. Expliquer pourquoi la multiplicité des signaux dans le spectre RMN du proton proposé est compatible avec celui de l’aspirine.

:

d (ppm)

|

Multiplicité

du signal

|

Intégration

nombre de protons

|

Identification

des protons

|

Identification

des protons voisins

|

2,35

|

singulet

|

3

|

F

|

aucun

|

7,14

|

doublet

|

1

|

E

|

C

|

| 7,36 |

triplet |

1 |

B |

C et D |

| 7,62 |

triplet |

1 |

C

|

B et E

|

| 8,13 |

doublet |

1 |

D |

B |

| 11 |

singulet |

1 |

A |

aucun |

Le déplacement chimique des protons du benzène vaut 7,3 ppm.

Le groupe COOH est attracteur et déblinde les protons.

Le groupe O-CO-CH3 est faiblement donneur.

Les effets s'exercent sur les sites ortho et plus faiblement en para.

Il s'agit bien du spectre RMN de

l'aspirine.

Seconde partie : la viscosité du sang.

Données :

- Masse volumique du sang ρsang = 1060 kg·m–3

- Masse volumique de la bille du viscosimètre ρB = 1050 kg·m–3

- Rayon de la bille r du viscosimètre r = 1,00 mm

- Intensité de la pesanteur : g = 9,81 m.s–2.

Lorsque l’on parle de viscosité du sang, on parle souvent de viscosité

dynamique relative qui représente le rapport du coefficient de

viscosité dynamique du sang à celui de l’eau, à la même température. En

effet, l’eau et de nombreux

fluides aqueux, comme le sang, changent de viscosité avec la

température dans les mêmes proportions, si bien que la viscosité

relative change très peu avec les modifications de la température.

La viscosité dynamique relative du sang est normalement située entre 3

et 4 pour un taux d’hématocrite normal (de 40% à 52% chez l’homme et de

37% à 47% chez la femme). On parle d’hyperviscosité au-dessus de ces

valeurs.

Il existe des microviscosimètres à chute de bille entièrement

automatisés ; la vitesse de chute étant déterminée par des capteurs

électroniques, réglés en fonction de la température. L’appareil

comporte un long tube de verre vertical, rempli de sérum sanguin et

dans lequel on laisse tomber une bille sphérique. Le mouvement vertical

descendant de la bille devient rapidement uniforme avant l'arrivée au

repère A, sa vitesse v est alors donnée par la relation : v = 2r2(rsang-rB) g / (9 hsang).

, g étant l'accélération de la pesanteur, r le rayon de la bille, ρB la masse volumique de la bille, ηsang et ρsang respectivement le coefficient de

viscosité dynamique et la masse volumique du sang.

La durée Δt nécessaire au déplacement de la bille entre deux repères fixes A et B est mesurée grâce aux capteurs électroniques.

Q14. Faire le bilan des forces appliquées à la bille au cours de sa chute.

La bille est soumise à son poids ( verticale vers le bas), à la poussée

d'Archimède ( verticale, vers le haut, égale au poids de volume de sang

déplacé) et aux forces de frottements fluide ( verticale vers le haut ).

Q15. Compléter la

figure, sans souci d’échelle mais de manière cohérente, en représentant

au point M, entre les repères A et B, les forces

appliquées à la bille, lorsque la vitesse limite est atteinte. Justifier la construction.

Lorsque le mouvement est rectiligne uniforme, le principe d'inertie indique que les forces appliquées à la bille se compensent.

Q16. Justifier que pour connaître le coefficient de viscosité dynamique, on doit régler la température sur le viscosimètre.

La viscosité change avec la température.

|

B- Etude du sang d’un patient.

Q17. Expliquer le rôle de la centrifugation.

La force centrifuge est utilisée afin de séparer les différents

éléments du sang. Séparation du plasma des globules rouges et des

globules blancs.

Q18. Montrer que le taux d’hématocrite du patient est normal.

Le taux d’hématocrite se détermine en divisant la hauteur de la partie

globulaire par la hauteur totale des parties globulaire et plasmatique

et en multipliant par 100.

3 / 7 x100 ~42,8 %.

Un taux normal est comprise entre 40 et 52 % pour un homme et entre 37

et 47 % chez une femme. Le taux d'hématocrite est donc normal..

La durée de chute de la bille entre les repères A et B distants de L = 20,0 cm dans le viscosimètre est Dt = 27,3 s pour une température réglée de 25°C.

Q19. Déterminer le coefficient de viscosité dynamique, ηsang, du sang du patient.

v = 0,200 / 27,3 = 7,3 10-3 m /s.

v = 2r2(rsang-rB) g / (9 hsang).

7,3 10-3 = 2 x10-6 (1060-1050) x9,81 / (9hsang) = 2,18 10-5 / hsang ; hsang~3,0 10-3kg m-1 s-1.

Q20.

Le patient dont les résultats sont donnés souffre-t-il d’hyperviscosité

? Justifier clairement la réponse. Tout raisonnement, même incomplet,

sera pris en compte.

Viscosité dynamique de l'eau à 25°C : 9 10-4 kg m-1 s-1.

Viscosité dynamique relative du sang :3,0 10-3 / (9 10-4) ~3,3.

Cette valeur étant comprise entre 3 et 4, il n'y a pas d'hyperviscosité.

|

|

|