Transformation

d'un refuge,

Bts Bâtiment 2019.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

|

|

......

.....

|

Les propriétaires

d’un refuge désirent l’agrandir en restaurant

panoramique utilisable en saison hivernale.

Le refuge n’étant

pas relié au

réseau électrique et disposant déjà d’un parc de panneaux solaires,

l’installation d’une pico-centrale hydroélectrique est donc envisagée.

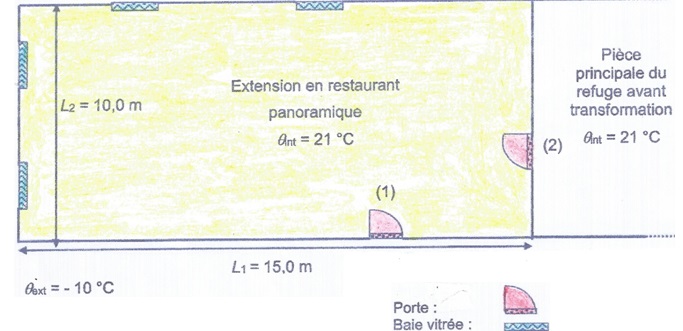

Thermique (A)

Étude

thermique du restaurant.

Le refuge de

montagne est situé à 2350 m

d’altitude.

Description de l’extension.

1- Résistances

thermiques surfaciques des parois.

1) Exprimer littéralement la

résistance

thermique surfacique rp de la porte reliée à l’extérieur. Calculer sa valeur.

Epaisseur ep = 8,0 cm ; largeur 0,95 m ; hauteur : 2,00 m ; lp =0,20 W m-1

K-1.

rp =rsi +rse+ ep / lp =0,11 +0,060

+0,080 / 0,20 =0,57 m2 K W-1.

2) Exprimer littéralement la

résistance

thermique surfacique rm d’un mur. Calculer

sa valeur.

Composition d'un mur multicouche :

Béton eb = 20 cm, lb=

1,4 ; laine de verre : eL

= 20 cm, lL= 0,04 ;

plâtre :epl = 1,3 cm, lpl= 0,40.

rm = rsi +rse+ eb / lb +eL / lL +epl / lpl = 0,11

+0,060 +0,20 / 1,4 +0,20 /0,04 +0,013 /0,4= 0,14286 +5,0 +0,0325 =5,175

~5,2 m2 K W-1.

rm= 0,17

+0,14286 +5,0 +0,0325 =5,345 ~5,3 m2 K W-1.

2- Transferts

thermiques à travers les portes et les murs.

Pour la suite du problème, on prendra : rp =0,57 m2 K W-1

; rm =5,3 m2 K W-1.

1) Que peut-on dire du flux

thermique pour la

paroi séparant le refuge et le restaurant ? Justifier.

Les deux locaux étant à la même température, le flux thermique pour la

paroi séparant le refuge et le restaurant est nul.

2. Exprimer

littéralement les flux thermiques Fp à travers la

porte et Fm

à travers l'ensemble des murs. Les calculer.

Fp

=Sp (qint-qext) / rp

=0,95 x2,00 (21-(-10)) / 0,57 =103,33 ~103 W.

Fm

=Sm (qint-qext) / rm

;

surface des murs : (15 +10 +15 ) x2,50 - 0,95 x2 - 4 x1,80

x 2,15 =100-1,9 -15,48 =82,62 m2.

Fm =82,62 x31 /

5,3 =483 W.

3- Pertes

thermiques par la ventilation.

Pour renouveler

l’air et éviter les problèmes

de condensation, une ventilation est installée dans le restaurant.

Elle prélève l’air

extérieur à la température θext

= -10°C pour l’injecter à l’intérieur du restaurant.

Chaque heure, 15%

du volume d’air du

restaurant est renouvelé.

capacité thermique de l’air : cair

= 1,22.103 J.m-3.K-1

1) Montrer que l’énergie Q nécessaire pour

réchauffer cet air vaut

2,1.106 J par heure de fonctionnement.

Volume du restaurant : 15

x 10 x 2,50 =375 m3.

Volume d'air renouvellé

par heure : V =375 x0,15 =56,25 m3.

Q = V Cair

Dq=56,25 x 1,22 103

x31 ~2,1 106 J.

2) Calculer la puissance thermique Φven

associée à ce

chauffage.

2,1 106

/ 3600=591 W.

4- Bilan

thermique du restaurant.

Les flux thermiques perdus par

le sol,

le plafond et les baies vitrées du restaurant

s’élèvent au total à 340 W.

Montrer que la puissance

thermique Pth

que devra apporter le système de chauffage pour maintenir la

température à

l’intérieur du restaurant est de 1,5 kW.

103 + 483 +591 +340 =1517 W ~1,5 kW.

|

|

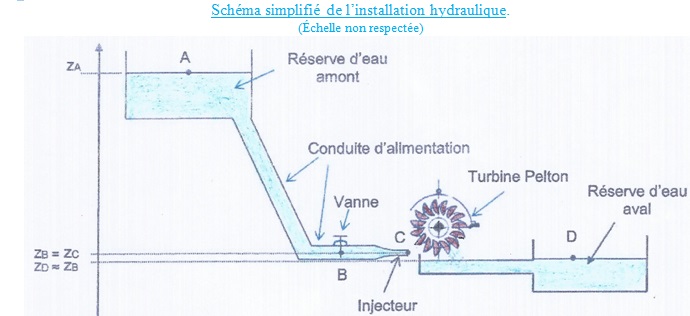

Mécanique des

fluides.

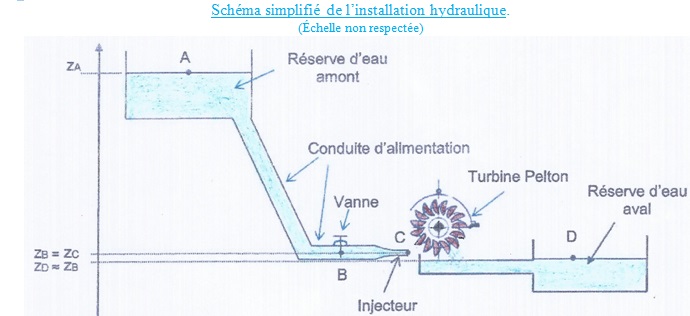

Une pico-centrale

est une installation transformant l’énergie hydraulique d’un cours

d’eau en

énergie électrique, d’une puissance inférieure à 20 kW.

La puissance de la

centrale est directement

proportionnelle à son débit d’équipement et à sa hauteur de chute.

Une turbine reliée

à un alternateur (non représenté) est alimentée par une retenue d’eau.

Les conduites sont

enterrées dans le sol pour

éviter le gel.

1- La vanne est fermée.

1) Exprimer littéralement puis

calculer la pression

relative Pr (B)

exercée sur la paroi gauche de la vanne.

Pr(B) = reau g (zA-zB)

= 1000 x 9,8 (2368-2353)=1,47 105 Pa ~1,5 bar.

2) En déduire la valeur de la force

F (B)

exercée par l’eau sur le clapet de la vanne sachant que sa surface

plane est s

= 0,25 cm2.

FB =Pr(B)

s = 1,47 105 x0,25 10-4 ~3,7 N.

2- La vanne est ouverte.

L’eau circule dans

l’installation et sort de

l’injecteur vers la turbine Pelton qui se met en rotation.

Au bout de quelques secondes,

on suppose que

le régime permanent est atteint.

L’eau est considérée comme

fluide parfait

incompressible et on suppose que les niveaux de l’eau dans les retenues

amont

et aval restent constants.

Vitesses de

l’eau et débit

1) En appliquant l’équation de

Bernoulli

entre deux points à préciser, montrer que la vitesse d’écoulement vc

du fluide au point C (sortie

de l’injecteur) vaut 17 m.s-1.

Entre les points A et C : vA = 0 ; PA = PC

= Patm ; zA-zB =15 m.

Equation de Bernoulli : 0,5 r (

vA2-vC2) +rg(zA-zC)+PA-PC=0.

0,5 x1000(-vC2)+1000

x9,8 x15 =0 ; vC2=9,8 x15 / 0,5 =294 ; vC =17,14 ~17 m

/s.

2) Exprimer

littéralement puis calculer, en m3.s-1, le débit

volumique qv de l’eau dans la conduite

d’alimentation.

Diamètre de la conduite : 0,10 m. Section :S = 3,14 x0,102

/ 4 = 0,00785 m2.

Diamètre de la sortie de l'injecteur : 0,04 m ; section S' = 3,14 x0,042

/ 4 = 1,257 10-3 m2.

Conservation du débit qv = vC S' =17,14 x1,257 10-3 =

0,02154 ~0,022 m3 s-1.

3) Exprimer

littéralement puis calculer la vitesse vB de l’eau dans

la conduite d’alimentation.

Conservation du débit qv = vB

S ; vB = 0,02154 / 0,00785 = 2,744 ~2,7 m /s.

Puissance

de

la pico-centrale

La puissance maximale Pext

récupérable est égale à 3,0 kW.

Le rendement de la

turbine est η = 60%.

4) Calculer la puissance électrique Pélec

produite par l’alternateur, supposé sans perte.

Pélec

= Pext x rendement =3,0 x 0,60 =1,8 kW.

5) La pico-centrale permettra-t-elle un

apport de puissance suffisant pour le refuge après

transformation ? Justifier.

Oui : la puissance

électrique de la picocentrale est supérieure à la puissance thermique

du système de chauffage.

|

...

|

|

.

|

....

|

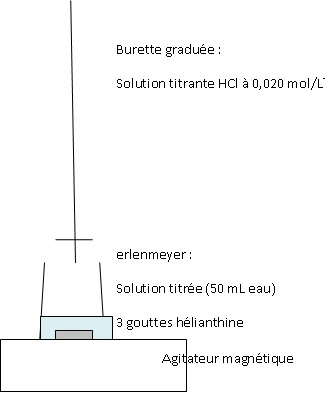

Solutions

aqueuses (C)

Analyse de

l’eau du circuit hydraulique.

L’eau circulant dans la

pico-centrale doit

être contrôlée pour assurer le bon fonctionnement de

l’installation : une

eau trop « dure » favorise l’entartrage des canalisations et

de

l’injecteur, alors qu’une eau trop « douce » favorise la

corrosion de

la turbine en acier ; de même, une eau trop alcaline ou trop

basique est

« agressive » vis-à-vis des canalisations et favorise

également le dépôt

de tartre.

1- Nature

acido-basique de cette eau.

Un laboratoire a mesuré une

concentration

molaire volumique en ions oxonium dans cette eau égale à 1,6.10-6

mol.L-1.

1) Calculer

le pH de cette eau.

pH = -log(1,6 10-6) =5,8.

2)

Préciser la nature acido-basique de cette eau, en justifiant.

Le pH de l'eau étant inférieur à 7, l'eau est acide.

2- Mesure

du TAC (titre alcalimétrique

complet).

Le TAC est égal au volume (mL)

d’acide chlorhydrique à 0,020 mol.L-1 nécessaire pour doser

100 mL d’eau en présence d’un indicateur coloré, l’hélianthine.( zone

de virage [ 2,4 ; 4,4 ].

Il s’exprime en degrés français

et ses valeurs optimales sont comprises entre 10°f et 25°f.

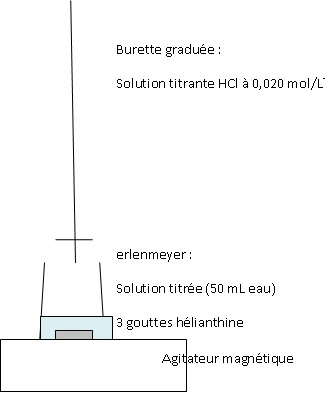

En pratique, pour déterminer le

TAC, on

prélève 50 mL d’eau auquel on rajoute 3 gouttes d’hélianthine.

Le dosage est réalisé sous

agitation

magnétique en rajoutant progressivement de l’acide chlorhydrique à

0,020 mol.L-1,

jusqu’au volume équivalent.

1) Faire un

schéma en coupe et annoté du dispositif expérimental de

dosage.

2) Quelle est la couleur de l’indicateur coloré au début du

dosage ? Justifier

Le pH de l'eau est voisin de 5,8, valeur supérieuire à 4,4 ;

l'hélianthine est jaune.

3) Comment voit-on que l’équivalence est atteinte ?

Changement de couleur de la solution : jaune ---> rouge.

Pour l’eau alimentant la

pico-centrale, on

trouve VE = 7,1 mL.

4) En

déduire son TAC et conclure.

TAC = 2 x7,1 = 14,2°f, valeur comprise entre 10 et 25°f.

Dureté de l'eau.

L’eau alimentant la

pico-centrale possède une

concentration massique volumique de 55 mg.L-1 en ions

calcium et 13

mg.L-1 en ions magnésium.

Calculer le titre

hydrotimétrique TH de cette

eau et conclure.

TH =10 ([Mg2+] + (Ca2+] ), les concentrations

étant exprimées en mmol / L.

[Ca2+]= 55 / 40 ~1,375 mmol /L ; [Mg2+]= 13 / 24

~0,542 mmol /L ;TH = 10 (1,375 +0,542) ~19°f, valeur comprise entre 15

et 40 : l'eau est moyennement dure.

|

|