Physique

chimie, Hotel de ville, BTS Fluides, énergies, domotique 2019.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

|

|

......

.....

|

L’étude porte sur l’Hôtel de Ville d’une

commune du sud de la France.

Le bâtiment se situe directement en front de mer. Il comporte divers

locaux : bureaux,

accueil, sanitaires et vestiaires, salle du conseil municipal, diverses

salles de réunion et

d’archives, ainsi qu’un poste de la police municipale.

La chaufferie et l’ensemble des systèmes assurant le confort du

bâtiment se situent au rez-de-chaussée.

A. Pompe à chaleur.

L’objectif de cette

partie est de déterminer l’efficacité théorique de la pompe à

chaleur.

Le chauffage du bâtiment est assuré par une pompe à chaleur Air/Eau de

marque CIAT.

Le fluide frigorigène utilisé dans la pompe à chaleur est le R410A.

I. Cycle de la pompe à chaleur.

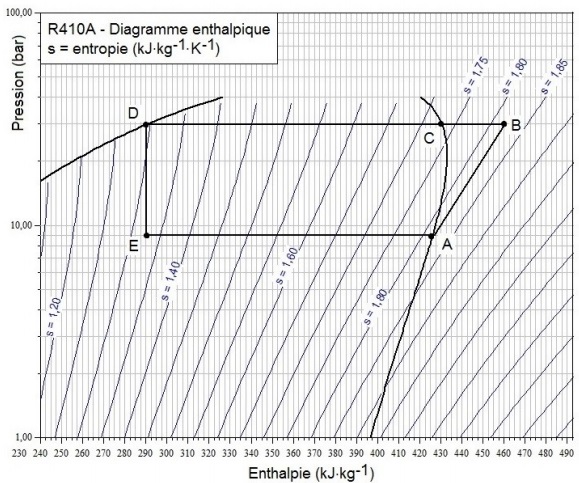

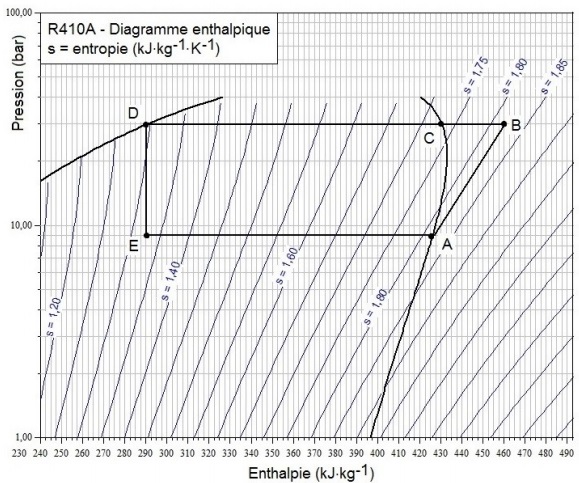

Le cycle idéal décrit par le fluide est représenté sur le

diagramme enthalpique

ci-dessous :

1. Indiquer la

nature des différentes transformations AB, BC, CD, DE et EA

(compression ;

détente ; refroidissement ; vaporisation ; liquéfaction) en précisant

leurs caractéristiques

(isobare ; isotherme ; isentropique ; isenthalpique).

AB : compression isentrope.

BC : refroidissement isobare.

CD : liquéfaction isobare et isotherme.

DE : détente isenthalpe.

EA : vaporisation isobare et isotherme.

2. À l’aide du diagramme

déterminer les valeurs des enthalpies massiques hA,

hB, hC, hD et hE aux points

A, B, C, D et E.

hA = 425 kJ kg-1 ; hB = 460 kJ kg-1 ; hC = 430 kJ kg-1 ; hD =hE= 290 kJ kg-1 .

3. Montrer, en

expliquant la démarche, que le travail massique w reçu par le fluide au

niveau du compresseur est égal à 35 kJ·kg-1

.

La compression est isentrope réversible, donc QAB = 0.

Pour un fluide en écoulement permanent, le premier principe de la thermodynamique donne : w +QAB = hB-hA.

w = 460 -425 = 35 kJ kg-1.

II.

Efficacité de la pompe à chaleur.

On donne les valeurs des échanges énergétiques suivants :

- chaleur massique reçue par le fluide au condenseur : qc =

- 170 kJ·kg-1

- chaleur massique reçue par le fluide à l’évaporateur : qe

= 135 kJ·kg-1

1. L’efficacité e

est la valeur absolue du rapport de la quantité de chaleur fournie par le

fluide

par le travail fourni par le compresseur.

Donner l’expression puis la valeur numérique de l’efficacité théorique

e de la pompe à

chaleur.

e = |Qc| / w = 170 / 35 = 4,9.

2. Donner une

interprétation énergétique de l’efficacité e.

L'efficacité d'une pompe à chaleur est le rapport entre la quantité de

chaleur restituée ( à un logement par exemple) et la quantité

d'électricité consommée pour produire cette chaleur.

|

...

|

|

B.

Échanges thermiques de l’enveloppe du bâtiment.

L’objectif de cette partie est d’estimer la valeur des pertes à travers

les parois du

bâtiment.

I. Description des

trois modes de transfert thermique.

Citer et décrire les trois modes de transfert thermique.

La conduction : pas de mouvement apparent de matière ; transfert d'énergie par contact entre un corps chaud et un corps froid.

Au

sein du liquide, la température n'est pas identique en tous points : en

conséquence, l'eau la plus chaude ( au fond) a une masse volumique plus

faible que l'eau plus froide de surface. On observe des déplacements du

liquide ou courants de convexion.

-

rayonnement :

Une barre de fer chauffée émet d'abord un rayonnement IR, puis un

rayonnement rouge, puis un rayonnement contenant de plus en plus de

lumière blanche. Un corps chaufé émet un rayonnement sous forme ondes

électromagnétiques.

-

conduction : les

métaux sont de bons conducteurs de la chaleur. Chauffons l'extrémité

d'une barre de fer, la chaleur se propage dans toute la barre.

-

convection :

la masse volumique d'un fluide dépend de la tempèrature. Si la

température n'est pas uniforme, les courants de convection transfert de

la chaleur des zones les plus chaudes vers les zones les plus froides.

II. Calcul du

flux thermique à travers la paroi.

1. Calculer la valeur de

la résistance thermique R pour la surface totale des parois verticales.

Données :

Épaisseur des parois verticales : e = 16 cm.

Surface totale des parois verticales : S = 1 056 m2.

Conductivité thermique des parois verticales : λ = 0,032 W·K-1·m-1

.

Résistances superficielles des parois verticales.

rsi = 0,13 m2 K W-1 ; rse =

0,040 m2 K W-1 ;

R = (e / l +rsi +rse) / S =(0,16 / 0,032 +0,13 +0,040) / 1056 =4,9 10-3 K W-1.

2. Pour estimer les

pertes, le maitre d’œuvre souhaite connaitre la valeur du flux

thermique

Φ en kW à travers la surface totale des parois verticales lorsque la

température extérieure

est de – 4,0 °C et la température intérieure est de + 20,0 °C.

F = Dq / R =(20 -(-4) / (4,9 10-3) = 4,9 103 W.

|

....

|

C. Adoucisseur d’eau.

L’objectif de cette partie est de déterminer la masse de chlorure

de sodium

nécessaire au traitement de l’eau.

Afin d’éviter les problèmes engendrés par une eau de dureté élevée, un

adoucisseur a été

prévu. Cet adoucisseur est un adoucisseur à résine échangeuse d’ions.

I. Principe de

fonctionnement de la résine échangeuse d’ions

1. Rédiger une note de

service à l'attention du maître d'œuvre pour expliquer les problèmes

engendrés par une eau trop dure et l'intérêt d'installer des

adoucisseurs d'eau pour cet hôtel

de ville.

Une eau trop dure entartre les canalisations; elle mousse mal d'où une surconsommation de produits de lavage.

L'entartrage des canalisations de l'eau sanitaire favorise le développement de la légionellose.

2. Citer les ions

responsables de la dureté d'une eau et expliquer le fonctionnement d’un

adoucisseur à résine échangeuse d'ions.

Ion calcium Ca2+ et ion magnésium Mg2+.

II. Étude

quantitative de l’adoucissement et de la régénération de la résine.

L’eau traitée a une dureté initiale THi égale à 25 °f à l’entrée

du circuit d’adoucissement et

une dureté finale THf égale à 10 °f à la sortie du circuit.

Le technicien souhaite déterminer la masse m de chlorure de sodium NaCl

nécessaire pour

régénérer la résine lorsqu’un volume V de 100 m3 d’eau a été

traité.

Sachant que la résine perd deux ions Na+ pour chaque ion Ca2+

ou Mg2+ capté, le technicien

commence par déterminer la quantité de matière totale d’ions Ca2+

et Mg2+ captés par la

résine lors du traitement du volume V d’eau.

1. Montrer qu’il

obtient qu’il obtient une quantité de matière totale d’ions Ca2+

et Mg2+ égale

à 150 mol.

TH = 10 ([Ca2+] +[Mg2+]) avec les concentrations en mmol / L.

Initialement : [Ca2+] +[Mg2+]=25/10=2,5 mmol / L ;

Finalement : [Ca2+] +[Mg2+]=10/10=1,0 mmol / L ;

Variation : 1,5 mmol / L.

Soit dans 100 m3 ( ou 105 L) : 1,5 105 mmol =150 mol.

2. Après avoir

présenté la démarche suivie par le technicien pour déterminer la masse

m de

chlorure de sodium nécessaire à l’opération de traitement de l’eau,

calculer cette masse.

On indiquera les différentes étapes du raisonnement en précisant les

données ou

connaissances à mobiliser.

Quantité de matière d'ion sodium : 300 mol.

Quantité de matière de chlorure de sodium : 300 mol.M(NaCl) = 23 +35,5 = 58,5 g / mol.

m = 300 x58,5 ~1,76 104 g = 17,6 kg.

|

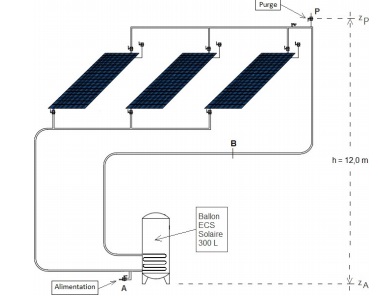

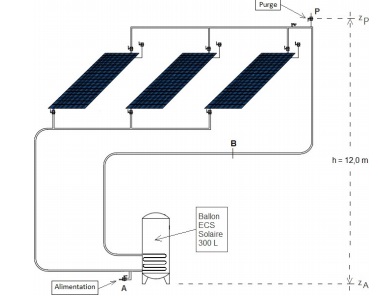

D.

Panneaux solaires thermiques.

L’objectif de cette partie est de déterminer le rendement des

panneaux solaires.

L’eau chaude sanitaire du bâtiment est produite grâce à trois panneaux

solaires thermiques

de marque Unical modèle Titanium se trouvant sur le toit.

Les panneaux sont remplis avec de l’eau glycolée MPG30%.

L’eau glycolée des panneaux est réchauffée par le soleil. Elle passe

ensuite dans un ballon

se trouvant au rez-de-chaussée. Dans ce ballon, un échangeur permet de

transférer la

chaleur récupérée dans le circuit d’eau chaude sanitaire.

Le dénivelé h entre la purge du système et l’alimentation en eau est

égal à 12 m.

Données :

Pression atmosphérique : p atm = 1,00 bar.

Intensité de la pesanteur : g = 9,81 m·s-2.

Masse volumique : ρMPG30%

= 1,02.103 kg·m-3

I. Condition de

pression pour le remplissage du système à l’arrêt.

On applique une pression de 3,0 bar au point A du circuit

d’alimentation en eau lorsque le

système est à l’arrêt et complètement rempli d’eau glycolée.

Afin que le remplissage s’effectue convenablement, il faut que la

pression au point P soit

supérieure à la pression atmosphérique.

Montrer que cette condition est bien remplie.

Pression au point P : PA - ρMPG30% g h =3,0 105 -1,02 103 x9,81x12,0=1,8 105 Pa = 1,8 bar, valeur supérieure à la pression atmosphèrique.

II. Rendement des trois

panneaux solaires.

On considère une puissance solaire par unité de surface arrivant sur

les panneaux égale à

700 W·m-2 pendant une durée ∆t, P solaire.

La puissance Pr reçue par l’eau glycolée pendant cette même durée est

égale à 2,31 kW.

Calculer la valeur du rendement des panneaux solaires, η.

Surface des panneaux : 3 x 1,8 m2.

Puissance solaire reçue : 700 x3 x1,8 = 3,78 103 W = 3,78 kW.

Rendement : puissance reçue par l'eau / puissance solaire reçue = 2,31 / 3,78 ~0,61.

E. Nuisances sonores.

L’objectif de cette partie est de déterminer les mesures de

protection contre le bruit.

Le niveau sonore à proximité de la PAC en fonctionnement est de 90 dBA.

I. Expliquer l’intérêt de

la mesure du niveau sonore en dBA.

La sensibilité de l'oreille humaine dépend de la fréquence. Il faut

donc pondérer les intensités sonores par gamme de fréquences.

II. À partir de

l’extrait du code du travail, indiquer les mesures de prévention

qui doivent être mises en œuvre prioritairement afin de diminuer les

risques liés au bruit

pour un travailleur se trouvant à proximité de la PAC.

La valeur limite est 87 dBA pour une exposition prolongée.

90 dBA est supérieure à cette valeur limite.

Les personnes se trouvant à proximité de la PAC doivent porter un casque anti-bruit.

On peut également construire un écran acoustique autour de la PAC.

|

|

|