Le

barrage hydroélectrique de Sarrans,

Bts Travaux publics 2019.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

......

.....

|

|

|

Mécanique des fluides (A)

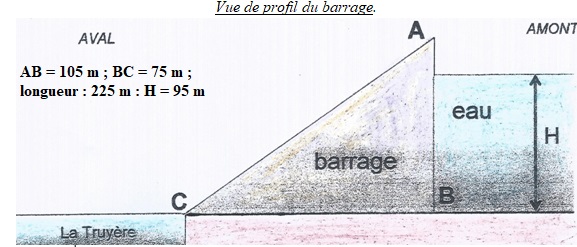

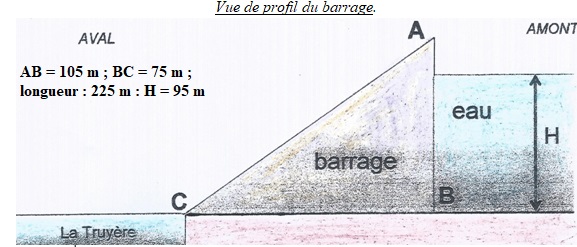

1- Étude de la

statique de l’eau du barrage.

1) Exprimer, puis

calculer la pression relative de l’eau à la base du barrage (B).

PB =reau g H =1000 x9,8 x95 = 9,31 105 Pa = 9,31 bar.

2) Montrer que

l’intensité de la force pressante, notée F, exercée par l’eau sur la paroi

verticale du barrage est d’environ 1.1010 N.

Surface de la paroi S = 225 x95 =21 375 m2.

Pression exercée par l'eau à mi-hauteur : 9,31 105 / 2 =4,655 105 Pa.

F = 21 375 x4,655 105 =9,95 109 ~1,0 1010 N.

3) Indiquer les

caractéristiques de cette force pressante : sens, direction et point

d’application.

Appliquée au tiers de la hauteur en partant du bas, horizontale, dirigée vers la gauche.

Pour assurer une

grande stabilité à l’ouvrage, l’épaisseur du barrage est environ 3,5 fois

supérieure à l’épaisseur minimale, notée BCmin, nécessaire à la

stabilité.

4) Vérifier que le

barrage respecte cette condition de stabilité.

En ne prenant en

compte que l’action de l’eau sur la paroi interne du barrage, l’épaisseur

minimale du barrage (BCmin) correspond à l’égalité des

valeurs du poids du béton (P) et de la force pressante (F)

exercée par l’eau sur la paroi verticale, il y a stabilité du barrage si P ≥ F.

Aire du triangle ABC : AB x BCmini / 2 =105 x BCmini / 2 = 52,5 BCmini m2.

Volume de béton : V=52,5 BCmini x 225 =1,18 104 BCmini m3.

Masse du béton : rbéton V =4000 x1,18 104 BCmini = 4,73 107 BCmini kg.

Poids du béton : 9,8 x 4,73 107 BCmini ~4,63 108 BCmini N.

P =F =4,63 108 BCmini = 9,95 109 ; BCmin ~ 21,5 m.

Epaisseur réelle du barrage : 75 m soit 3,5 BCmini. La stabilité est respectée.

2- Étude de la dynamique de l’eau du barrage.

L’étude qui suit porte sur la dynamique de

l’eau du barrage dans l’un des « trois groupes » identiques du

barrage, installés dès l’origine de sa construction.

L’eau est ici considérée comme un fluide

parfait et incompressible, qui s’écoule en régime permanent.

Comment ça

marche ?

L’usine comprend quatre turbines : trois

sont identiques, avec pour chacune, une puissance de 40 MW, la dernière (groupe 4),

installée en 1984, amène la puissance totale de l’usine à 183 MW.

Dans chaque groupe, l’eau retenue derrière le

barrage, est amenée sous pression vers l’usine, via une conduite forcée, sur

une turbine qu’elle met en rotation.

Un axe vertical relie la turbine à son

alternateur qui, en tournant, transforme l’énergie mécanique en énergie

électrique.

L’électricité ainsi produite est évacuée sur

le réseau par le transformateur, via une ligne de 225 000 V.

À la sortie de la turbine, l’eau rejoint la Truyère

par une canalisation du même diamètre que la conduite forcée.

Données :

- Diamètre moyen des conduites forcées et canalisations des trois

premiers groupes, installés à l’origine : 3 m.

- Débit moyen en eau pour chacune des turbines de ces trois premiers groupes :

Dm = 5,0.104 kg.s-1.

- Débit volumique total « turbiné » : il est de 236 m3.s-1,

dont 86 m3.s-1 pour la dernière turbine installée. Source EDF.

1) Calculer le débit volumique

de l’eau, noté Dv, à la sortie d’une de ces turbines.

Dv = Dm / reau =5,0 104 / 1000 = 50 m3 s-1.

2) Montrer que dans une canalisation, la vitesse moyenne d’écoulement de

l’eau, notée veau, est proche de 7 m.s-1.

Section d'une canalisation: S = 3,14 x32 /4 =7,07 m2.

Vitesse moyenne de l'eau : Dv / S ~50 / 7,07 ~7,1 m /s.

L’eau s’écoulant de la retenue (en amont) vers la Truyère (en

aval), on considère pour la question suivante

comme point d’entrée (E), un point à la surface de l’eau de la retenue, et comme

point de sortie (S), un point à la surface de l’eau de la Truyère, en sortie

de canalisation (vs

non nul).

L’origine des altitudes sera un point à la

surface de la Truyère.

3) En appliquant la relation de Bernoulli, calculer la puissance utile

d’une turbine.

0,5 r vS2+rg zS+PS= 0,5 r vE2+rg zE+PE +Pu / Dv.

PS = PE = Patm ; VE = 0 ; zS = 0.

0,5 r vS2 = rg zE +Pu / Dv.

Pu = Dv( 0,5 r vS2 - rg zE) =50( 500x72- 1000 x9,8 x 95) =50(2,45 104-9,31 105) ~ -4,5 107 W = -45 MW.

Pu est négative car l'eau fournit de la puissance à la turbine.

4) Citer une des causes expliquant que la puissance utile de la turbine

calculée précédemment soit supérieure à la puissance annoncée pour chacune des

trois turbines.

Tenir compte des pertes de charges et du rendement de la turbine.

|

|

|

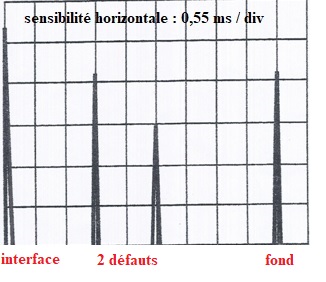

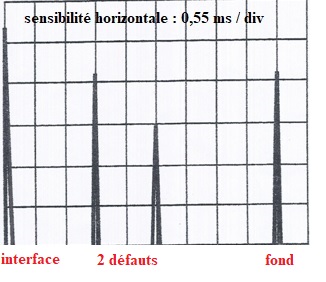

Acoustique.

La surveillance du barrage.

Comme tous les

barrages, celui de Sarrans fait l’objet d’une surveillance régulière pour

détecter, entre autres, le vieillissement du béton.

Parmi les nombreuses

méthodes d’évaluation non destructives, les ondes ultrasons peuvent être

utilisées.

Le contrôle par

ultrasons est basé sur la transmission et la réflexion d’ondes de type

ultrasons à l’intérieur d’un matériau.

Un transducteur sert

d’émetteur et de récepteur d’ondes ultrasonores.

Il est placé à la

surface du béton à analyser.

Lorsque les ultrasons

émis rencontrent un défaut, ils sont réfléchis et captés par le

transducteur ; un écho apparait sous la forme d’un pic à l’écran de

l’oscilloscope relié au transducteur.

L’épaisseur du

matériau se déduit du temps qui sépare le pic d’émission (interface) et le pic de fond.

Les durées mesurées

sur l’échogramme correspondent à un « aller-retour » de l’onde

ultrasonore entre l’émetteur et le défaut.

La position de l’écho

du défaut par rapport au pic d’émission est proportionnelle à la profondeur du

défaut dans le béton.

L’amplitude du pic de

défaut donne une indication sur la taille du défaut.

Le béton utilisé pour

la construction du barrage est considéré comme un matériau homogène, isotrope

et de bonne qualité.

1) Sans tenir compte

des différences de célérité, rappeler la différence majeure entre une onde

électromagnétique et une onde sonore.

Une onde électromagnétique se propage dans le vide ; une onde mécanique ne se propage pas dans le vide.

Les sons audibles par

l’Homme ont une fréquence comprise entre 2.101 Hz et 2.104

Hz.

Les ondes ultrasonores

utilisées pour le contrôle du béton ont une période de 0,2.10-6 s.

2) Justifier que les

ultrasons ne sont pas audibles par les techniciens en charge du contrôle du

béton

Fréquence des ultrasons ; f = 1 / (0,2 10-6) =5 106 Hz, valeur n'appartenant pas à l'intervalle [ 20 ; 20 000 Hz].

3) Déterminer l’épaisseur

de la zone de béton étudiée.

Célérité des ultrasons dans ce béton : 4000 m /s ; 9 divisions = 9 x0,55 10-3= 4,95 10-3 s.

Distance aller + retour =4000 x4,95 10-3 =19,8 m.

Zone étudiée : 19,8 / 2 = 9,9 m.

4) Justifier la

différence d’amplitude des deux pics extrêmes.

Absorption du son par le béton, perte d'énergie de l'onde sonore.

5) Combien de défaut(s) comporte le barrage dans la zone

étudiée ?Justifier.

2 défauts : 2 pics ( rélexion des ultrasons sur les défauts ) se trouvent entre l'interface et le fond.

|

...

|

|

.

|

....

|

Solution aqueuse

(3)

Le béton du barrage.

Matériau composite, le béton est un mélange de

ciment, de granulats et d’eau.

Entre également dans la composition du béton

des barrages des armatures en acier, des plastifiants comme la chaux (pour le

rendre moins perméable), des pouzzolanes (pour accroître étanchéité et compacité

de l’ouvrage) et divers adjuvants.

Le ciment est le liant hydraulique qui assure,

par hydratation, la cohésion des granulats.

Il est essentiellement constitué de chaux vive CaO,

de silice SiO2, d’alumine Al2O3 et

en moindre quantité de l’oxyde de fer Fe2O3.

L’hydratation du béton

est exothermique.

1) Définir ce

qualificatif.

Qui dégage de la chaleur.

2) Écrire l’équation

d’hydratation de la chaux vive qui conduit à la formation d’hydroxyde de calcium.

CaO(s) + H2O(l) ---> Ca(OH)2 .

On considère un ciment de bonne qualité s’il

contient un pourcentage massique de calcium supérieur à 30%.

Pour vérifier si cette proportion est respectée

dans le ciment ayant servi à la construction du barrage, on effectue un titrage

complexométrique des ions calcium présents dans une solution de ciment réalisée

à partir d’un échantillon de ciment du barrage

• Préparation de la solution

à titrer.

La solution à titrer

est celle qui contient les ions calcium, Ca2+ : il s’agit d’une

solution de ciment.

Pour réaliser cette

solution de ciment, 1,0 g de ciment a été dissous dans de l’acide

chlorhydrique.

La solution obtenue a

été filtrée afin de retirer la silice (solide

blanc).

Au filtrat a été

ajouté de l’eau distillée dans une fiole jaugée de 1,0 L.

• Protocole du titrage des

ions calcium contenus dans la solution initiale de ciment.

- 20 mL de solution de ciment (solution à titrer) ont été prélevés à l’aide

d’une pipette graduée et placés dans un bécher, contenant un aimant, l’ensemble

reposant sur un agitateur magnétique.

- Quelques gouttes de solution

tampon et d’indicateur coloré ont été rajoutées dans le bécher.

- Tout en agitant la solution à

titrer, la solution titrante (solution d’EDTA),

dont la concentration molaire volumique est de 1,0.10-2 mol.L-1,

a été versée goutte à goutte jusqu’à l’apparition d’une teinte bleue clair dans

le bécher, signalant que l’équivalence est atteinte.

- Le volume de solution titrante

versé est de 16,0 mL.

• Équation de la réaction,

support du titrage.

Ca2+ +Y4- ---> CaY2-.

La solution d’EDTA

apporte des ions complexes, noté Y4-, formant avec les cations Ca2+

des composés stables, notés CaY2-.

À l’équivalence, les

réactifs ont réagi totalement dans les conditions stœchiométriques :

Rappels :

la concentration molaire volumique d’une espèce chimique, cotée C, dans un

volume V de solution, est égale au rapport de la quantité de matière de

l’espèce chimique (mol), noté n, sur le volume de la

solution.

3) Vérifier que la concentration molaire volumique en ion

calcium dans la solution de ciment est 8,0.10-3 mol.L-1.

A l'équivalence, la quantité de matière d'ion calcium est égale à la quantité de matière d'EDTA soit :

1,0 10-2 x 16,0 10-3 = 1,6 10-4 mol dans 20,0 mL.

[Ca2+] = 1,6 10-4 / (20,0 10-3) =8,0.10-3 mol.L-1.

4) En déduire la masse d’ions calcium dans la solution de

ciment.

[Ca2+] x M(Ca) = 8,0 10-3 x40 = 0,32 g dans 1 g de ciment.

5) Le ciment utilisé

à la construction du barrage est-il de bonne qualité ? Justifier.

Pourcentage d'ion calcium dans le ciment : 0,32 x100 / 1 = 32 %, valeur supérieure à 30 %.

Le ciment est de bonne qualité.

|

|