L'aniline.

Réduction du nitrobenzène. Ampèrométrie.

Agrégation 2018.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

|

|

......

.....

|

I.

Propriétés basiques de l'aniline.

1.

Ecrire l'équation modélisant la réaction entre l'aniline et l'eau.

Déterminer la valeur de sa constante thermodynamique à l'équilibre.

Ion anilinium / aniline : pKa = 4,6.

C6H5-NH2 aq+ H2O (l)= C6H5NH3+

aq+ HO-aq.

K = [C6H5NH3+

aq] [HO-aq] / [C6H5-NH2

aq] =[C6H5NH3+

aq] [H3O+][HO-aq] / ([C6H5-NH2

aq] [H3O+])

K=Ke / Ka =10-14 / 10-4,6

=3,98 10-10~ 4,0 10-10.

On souhaite préparer une solution d'aniline. Cette solution est appelée

solution S0.

2. Donner la

signification des pictogrammes figurant sur l'étiquette du flacon

d'aniline.

Pour préparer la solution S0, une masse m = 3,260 g

d'aniline est pesée et introduite dans une fiole jaugée de 100 mL. On

complète ensuite la fiole jaugée avec de l'eau distillée.

3. Indiquer les

principales précautions à prendre lors de la pesée de l'aniline.

Port de blouse, gants et lunette. Travailler sous hotte aspirante.

On prélève un volume V0 = 10,0 mL de solution S0

qu'on qu’on introduit dans un bécher. On ajoute alors un volume Veau

= 70 mL d’eau distillée puis un volume V1 d’acide

chlorhydrique de concentration C1 = 2,50 10-1

mol·L-1. La solution S1 obtenue est titrée par

une solution d’hydroxyde de sodium de concentration C2 =

2,50 10-1 mol·L-1.

4. Proposer des

électrodes permettant un suivi par pH-métrie du titrage décrit.

Préciser le rôle de chacune des électrodes utilisées.

Une électrode de référence au calomel saturé.

Une électrode de verre, électrode de mesure, dont le potentiel

dépend de la concentration en ion H3O+.

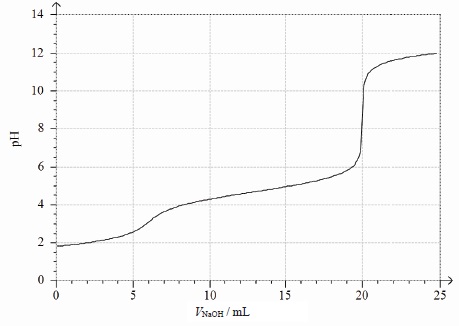

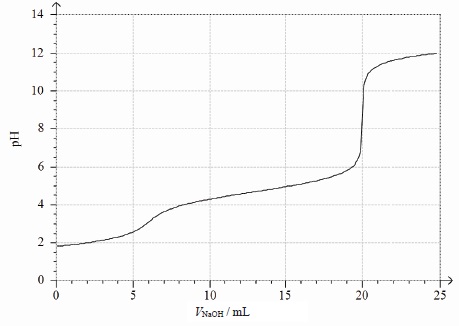

On donne la courbe obtenue lors du titrage de la solution S1

par une solution d’hydroxyde de sodium.

5. Écrire

l’équation de la réaction se produisant lors de l’ajout d’acide

chlorhydrique à la solution aqueuse d’aniline. Déterminer la valeur de

sa constante thermodynamique d’équilibre. En déduire la liste des

espèces présentes dans la solution S1 en observant l’allure

de la courbe de titrage.

C6H5-NH2

aq+ H3O+ aq= C6H5NH3+

aq+ H2O(l).

K = [C6H5NH3+

aq] / ([C6H5-NH2

aq] [H3O+

aq] ) = 1 / Ka = 104,6

~4,0 104.

K étant grand, la réaction est totale. L'aniline est sous forme de

cation anilinium C6H5NH3+

aq.

La courbe présentant deux sauts de pH, l'acide chlorhydrique est en

excès. Les ions H3O+aq et Cl- aq sont

présents.

6. Pour chaque domaine de la courbe

de dosage, préciser l’(ou les) équation(s) de la (ou des) réaction(s)

de titrage.

L'acide le plus fort est dosé en premier.

Premier saut de pH : H3O+aq + HO-aq

---> 2 H2O(l). K = 1 / 10-14 = 1014.

Second saut de pH : C6H5NH3+

aq +HO-aq ---> C6H5NH2

aq +H2O(l).K = Ka / Ke = 10-4,6

/ 10-14 = 109,4.

7. Déterminer le volume V1

d’acide chlorhydrique à prélever pour obtenir un volume Ve2

= 20,0 mL de solution d’hydroxyde de sodium versé à la seconde

équivalence.

En versant 20,0 mL d'hydroxyde de sodium, on dose les ion anilinium et

les ion oxonium en excès.

n(HO-) =n ( acide chlorhydrique versé) = 20,0 10-3

x0,250 = 5,00 10-3 mol.

Volume d'acide versé : V1

=5,00 10-3 / 0,250 = 20,0 mL.

8. Le volume Ve1 de

solution d’hydroxyde de sodium versé à la première équivalence est de

6,20 mL.

Conclure sur l’éventuelle dégradation de l’aniline ayant servi à la

préparation de la solution S0.

n( acide chlorhydrique en excès) =6,20 10-3 x0,250 = 1,55 10-3

mol.

n(acide chlorhydrique ayant réagit avec l'aniline) =n (aniline) =

(5-1,55) 10-3 = 3,45 10-3

mol.

Masse d'aniline dans V0 : 3,45 10-3 x M(aniline)

= 3,45 10-3 x93~0,321 g.

Masse d'aniline dans S0 : 3,21 g.

Ecart

relatif : (3,26-3,21) / 3,26 ~0,015 (1,5 %).

L'aniline est peu dégradée.

9. Déterminer la valeur du pH de la solution aqueuse contenue

dans le bécher pour Ve2 = 20,0 mL.

Le couple acide base ( ion anilinium / aniline) fixe le pH.

C6H5NH2

aq +H2O(l)--> C6H5NH3+

aq +HO-aq.

K = [C6H5NH3+

aq ] [HO-aq ] / [

C6H5NH2

aq] =10-14

/ 10-4,6 ~4,0 10-10.

C = concentration de

l'aniline + concentration ion anilinium =quantité de matière d'aniline

/ volume total.

C = 0, (20-6,2) 10-3 / (0,010+0,020+0,030 +0.070)=2,88 10-2

mol/ L.

x : concentration de l'ion anilinium = [HO- aq]

4,0 10-10 = x2 /(C-x) ~x2 / C soit x =

3,4 10-6 mol/ L.

[H3O+aq] = 10-14

/ (3,4 10-6)

=2,9 10-9 mol/L ; pH = 8,5.

10. Justifier le

choix de la phénolphtaléine comme indicateur coloré acido-basique pour

mettre en évidence la fin du second titrage.

La zone de virage de l'indicateur coloré doit contenir le pH du point

équivalent.

Le pH du point équivalent appartient à la zone de virage de la

phénolphtaléine [8,4 ; 10,4 ]

11.

Pour améliorer la précision du dosage étudié, proposer une autre

méthode de suivi du titrage. Expliquer succinctement la réponse.

Lors d'un titrage par conductimétrie, le graphe est constitué de

segments de droite. La détermination du premier point d'équivalence (

intersection de deus droites ) sera plus précis.

|

...

|

|

Préparation

de l'aniline par réduction du nitrobenzène.

La synthèse du chlorure d’anilinium C6H5-NH3Cl

à partir de nitrobenzène C6H5-NO2 est

effectuée selon le mode opératoire suivant :

Introduire dans un ballon bicol de 500 mL, surmonté d’un réfrigérant à

eau et d’une ampoule de coulée, 31 g (0,25 mol) de nitrobenzène et 45 g

d’étain, Sn(s). Introduire 220 mL d’acide chlorhydrique concentré (37 %

en masse, densité d = 1,2 à 25 °C) dans l’ampoule de coulée. Ajouter

goutte à goutte, sous agitation vigoureuse, l’acide chlorhydrique de

façon à observer une ébullition modérée du milieu réactionnel. Prévoir

éventuellement un bain d’eau glacée. Lorsque l’addition d’acide

chlorhydrique est terminée, porter à reflux 45 min puis laisser

refroidir le mélange à température ambiante.

12.

Écrire l’équation de la réaction mise en jeu lors de la synthèse du

chlorure d’anilinium en considérant les couples d’oxydoréduction

suivants : C6H5-NO2 / C6H5-NH3Cl

et [SnCl6]2-/Sn.

Oxydation : 3 fois { Sn +6 Cl- = [SnCl6]2-+

4e- }

Réduction : 2 fois {C6H5-NO2

+ 7H++Cl - +6e- = C6H5-NH3Cl

+2H2O }.

3Sn +2C6H5-NO2

+ 14H+ + 20 Cl- = 3[SnCl6]2-+ 2C6H5-NH3Cl

+4H2O.

13.

Calculer toutes les quantités initiales de réactifs non indiquées dans

le protocole. En déduire la quantité de chlorure d’anilinium attendue

en supposant que la réaction précédente est totale.

n(étain) = 45 / M(Sn) = 45 / 118,7 =0,38 mol.

Acide

chlorhydrique :

masse de 1 L de solution : 1,2 kg ; masse d'acide pur : 1,2 x 0,37 =

0,444 kg

Quantité de matière de cet acide : 444 / 36,5 = 12,16 mol / L.

Quantité de matière d'acide chmorhydrique : 0,220 x 12,16 = 2,68 ~2,7

mol.

La réduction de 0,25 mol de nitrobenzène nécessite 0,25 x1,5 0,375 mol

d'étain, 2,5 mol d'ion chlorure et 1,75 mol d'ion H+.

Le nitrobenzène est le ractif limitant. On obtiendra 0,25 mol de

chlorure d'anilinium soit 0,25 ( 6 x12 +8+14+35,5) ~32,4 g.

Le milieu réactionnel obtenu au terme de la synthèse est traité de la

façon suivante :

Lorsque le mélange est à température ambiante, ajouter une solution de

75 g d’hydroxyde de sodium dans 125 mL d’eau. L’aniline présente dans

le milieu est extraite par entraînement à la vapeur d’eau. Le distillat

obtenu est saturé par du chlorure de sodium solide puis extrait par 3

fois 40 mL d’éther diéthylique. L’ensemble des phases organiques est

séché par du carbonate de potassium K2CO3 anhydre.

Après filtration, l’éther diéthylique est éliminé à l’aide d’un

évaporateur rotatif et l’aniline obtenue est caractérisée par la mesure

de son indice de réfraction.

14. Déterminer la

masse d’aniline théoriquement attendue à la fin de la synthèse.

n(soude) = 75 / (NaOH) = 75 / 40 ~1,9 mol.

La soude est en large excès : elle neutralise l'excès d'acide

chlorhydrique et transforme la totalité de l'ion anilinium en aniline.

Masse d'aniline : 0,25 x M(aniline) = 0,25 x 93 ~23 g.

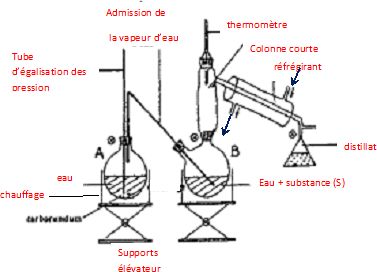

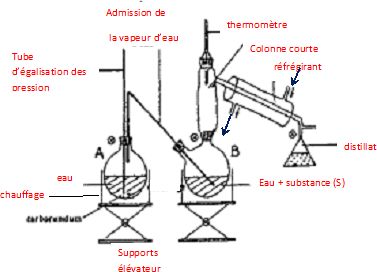

15. Représenter et

légender le montage utilisé pour réaliser l’extraction de l’aniline par

entraînement à la vapeur d’eau.

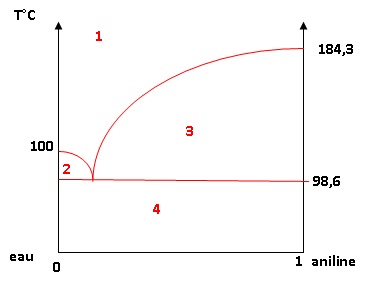

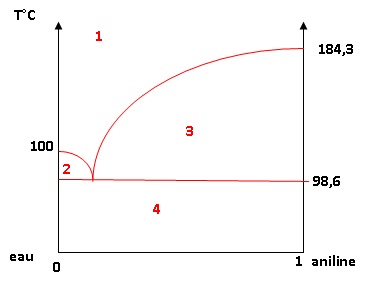

Sous

P = 1013 hPa, le mélange eau-aniline présente un hétéroazéotrope

caractérisé par T = 98,6 °C et une fraction molaire en aniline xaniline

= 0,044.

16. Représenter

l’allure du diagramme binaire liquide/vapeur eau-aniline T = f(xaniline)

sous P = 1013 hPa.

Pour simplifier, on supposera dans cette question que l’eau et

l’aniline sont totalement non miscibles à l’état liquide. Pour chacune

des différentes zones du diagramme, indiquer le nombre de phases et les

espèces présentes dans chaque phase.

1 : vapeur eau et analine.

2. vapeur eau + aniline et eau liquide.

3 : vapeur eau + aniline et aniline liquide.

4 : eau et aniline liquides.

17. La courbe

d’analyse thermique (refroidissement de 150 °C à 80 °C sous 1013 hPa)

d’un mélange eau-aniline à la composition hétéroazéotropique présente

un palier horizontal. Justifier l’existence de ce palier par un calcul

du nombre de degrés de liberté.

Le système est constitué de l'eau ( liquide et vapeur) et de l'aniline

( liquide et vapeur).

La pression est fixée à 1013 hPa.

Les paramètres intensifs sont : la température T et les fractions

molaires xV eau , xLeau, xVaniline

et xLaniline.

Relations entre ces grandeurs : xV eau

+ xVaniline

= 1 ; xLeau=

xLaniline

=1.

H2O (liquide) = H2O(vapeur) ; PH-NH2 (

liquide) = Ph-NH2(vapeur).

Variance = Nombre de paramètres intensifs - nombre de relations entre

eux = 0.

Il n'y a aucun degré de liberté, la température est constante ( d'où un

palier).

18.

Déterminer la masse minimale d’eau permettant de récupérer la totalité

de l’aniline lors de la réalisation de l’entraînement à la vapeur d’eau

décrit dans le protocole de la synthèse.

0,25 mol d'aniline sont entraîné par la vapeur d'eau. La fraction

molaire de l'aniline xaniline est égale = 0,044.

xaniline = naniline / (naniline + neau)

; 0,044 = 0,25 / (0,25 +neau) ; neau = 5,4 mol

soit 5,4 x18 = 98 g d'eau..

|

....

|

19.

La solution éthérée d’aniline est séchée à l’aide de carbonate de

potassium anhydre alors que l’agent desséchant le plus couramment

utilisé est le sulfate de magnésium MgSO4 anhydre. Proposer

une explication au fait qu’il est déconseillé d’utiliser MgSO4

dans la situation présente.

Le doublet non liant de l'atome d'azote peut conduire à un complexe

avec l'ion magnésium.

La teneur résiduelle en eau dans l’aniline préparée se détermine grâce

à un titrage de l’eau selon la méthode de Karl Fischer. Cette méthode

repose sur la réduction du diiode par le dioxyde de soufre, réduction

qui nécessite la présence d’eau. Dans un souci de simplification, les

états physiques des différentes espèces ne sont pas mentionnés, et la

transformation est modélisée par l’équation ci-dessous :

I2 + SO2 + 2 H2O → 2 HI + H2SO4.

En pratique, à l’aide d’une burette automatique, on ajoute le réactif

titrant de Karl Fischer (réactif contenant I2 et SO2

en solution dans le méthanol CH3OH) dans l’échantillon dont

on cherche à déterminer la composition massique en eau.

20. Dans le cas où

l’échantillon à doser est incolore, indiquer et expliquer le changement

de couleur observé à l’équivalence du titrage de l’eau.

Avant

l'équivalence : eau en excès et diiode en défaut, solution

incolore.

Après

l'équivalence : eau en défaut et diiode en excès, la solution

prend la couleur de la solution titrante.

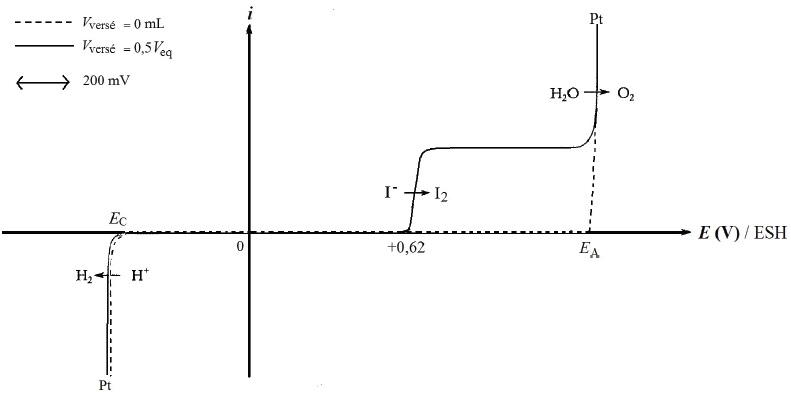

Pour augmenter la précision de détection de l’équivalence, le dosage de

l’eau peut être suivi par ampérométrie à deux électrodes en platine. On

impose une tension fixe entre les deux électrodes et on mesure

l’intensité du courant électrique au cours du titrage. Dans le cas du

titrage de l’eau par la méthode de Karl Fischer, la valeur choisie pour

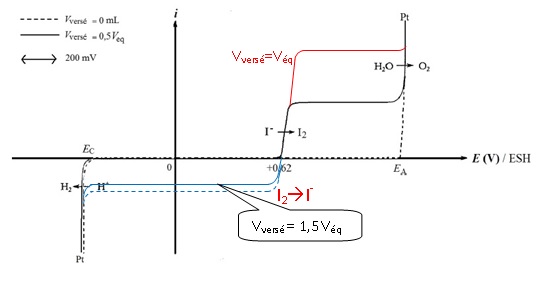

la tension est ΔE = 200 mV.

Pour déterminer comment est repérée l’équivalence au cours d’un titrage

suivi par ampérométrie, on s’intéresse dans un premier temps au dosage

du dioxyde de soufre par le diiode en milieu aqueux à pH = 7. Plus

précisément, on étudie les courbes courant-potentiel i = f(E) des

solutions obtenues au cours du titrage pour différents volumes versés

de solution de diiode.

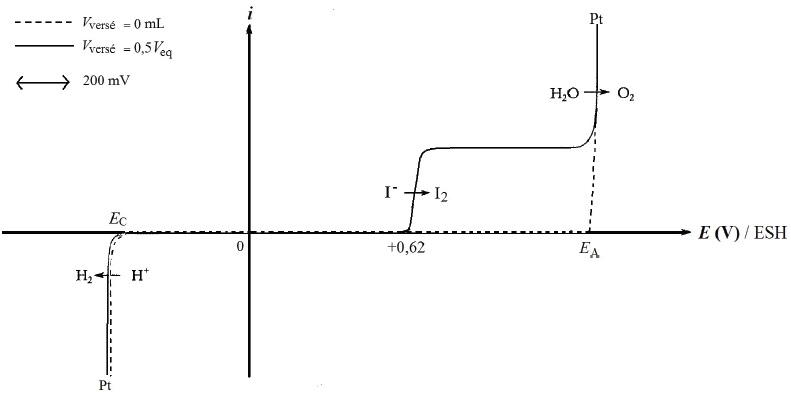

En annexe, en fin d’énoncé ; sont représentées deux courbes

courant-potentiel. Une des courbes correspond à la situation observée

pour un volume versé de solution de diiode Vversé = 0 mL et

la seconde courbe correspond à la situation observée pour Vversé

= 0,5 Veq, Veq étant le volume versé à

l’équivalence du titrage.

Les courbes sont tracées dans l’hypothèse où le système I2/I-

sur électrode de platine est rapide. Les coefficients de diffusion des

espèces I2 et I- sont supposés égaux. Les espèces

soufrées sont électrochimiquement inertes.

21. Expliquer ce

que signifie « le système I2/I- sur électrode de

platine est rapide ».

Le système étant rapide, au niveau de l'électrode, le transfert des

charges n'est pas cinétiquement limitant.

22. Déterminer les

valeurs des potentiels notés EA et EC sur la

figure. On prendra p(O2) = p(H2) = 1 bar et T =

298 K.

2H2O = O2 + 4H+ +4e-.

E = E°(O2 / H2O) +0,06 / 4 log(PO2 [H+]4)=1,23

-0,06pH = 1,23 -0,06 x7 =0,81 V.

EA est égal au potentiel de Nernst auquel il faut ajouter la

surtension anodique sur électrode de platine.

EA = 0,81 +0,50 = 1,31 V.

2H+ +2e-= H2 .

E = E°(H+ / H2) +0,06 / 2 log( [H+]2/

pH2)=0 -0,06pH = 0 -0,06 x7 = -0,42 V.

EC est égal au potentiel de Nernst auquel il faut ajouter la

surtension cathodique sur électrode de platine.

EC = -0,42 -0,09 = -0,51 V.

23. Interpréter

l’existence d’un palier horizontal pour la vague anodique d’oxydation

des ions iodure, représentée sur la figure.

La diffusion des ions iodure limite le courant anodique.

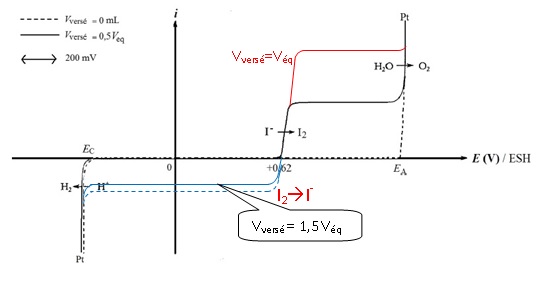

24. Compléter le

faisceau de courbes courant-potentiel de la figure par les

courbes courant-potentiel pour Vversé = Veq, pour

Vversé = 1,5 Veq et pour Vversé = 1,75

Veq. On considèrera que le potentiel à courant nul varie peu

au cours du titrage et reste sensiblement proche de 0,62 V.

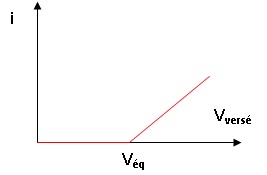

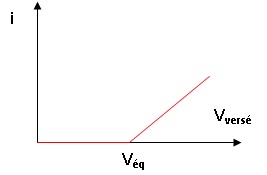

25. Pour une

tension imposée ΔE = 200 mV, représenter l’allure de la courbe i =

f(Vversé) observée au cours du titrage du dioxyde de soufre par le

diiode.

L'intensité du courant est nulle tant qu'il y a de l'eau.

Quand il n'y a plus d'eau, le diiode est en excès et l'intensité du

courant croît.

Avant

l'équivalence : on ne peut pas placer DE sur les courbes

permettant d'observer une oxydation et un réduction. L'intensité du

courant est nulle.

Après

l'équivalence : on peut placer DE sur les courbes

permettant d'observer un courant anodique égal en valeur absolue au

courant cathodique. L'intensité du courant croît.

Le fait de travailler en milieu aqueux,

plutôt que dans le méthanol comme c’est le cas lors d’un titrage selon

Karl Fischer, permet une construction plus simple des courbes

courant-potentiel, sans pour autant modifier les conclusions obtenues.

26. Expliquer alors

comment est repérée l’équivalence lors du dosage de l’eau par la

méthode de Karl Fischer si le titrage est suivi par ampérométrie à deux

électrodes.

|

|

|

|