Se

défendre dans le monde végétal et animal, Capes physique chimie 2019.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

|

|

......

.....

|

Se défendre dans le monde végétal.

Dans le monde végétal, les plantes se sont

dotées d’un système de défenses biologiques, physiques et chimiques

pour lutter contre toute forme d’agression.

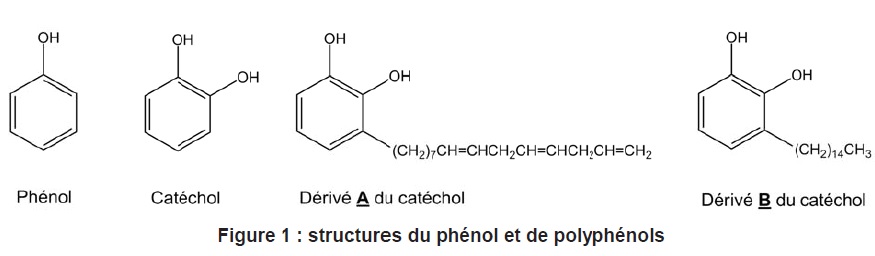

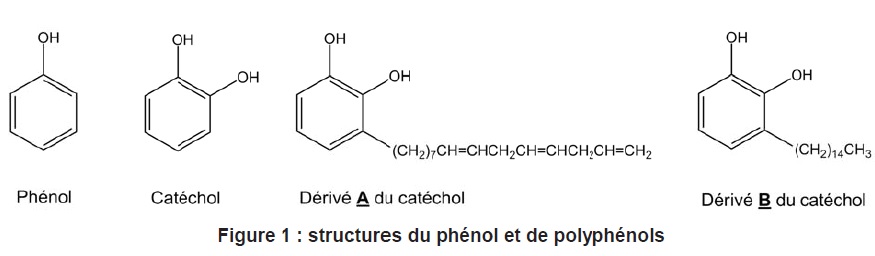

A. L’urushiol est

une toxine organique que l'on trouve dans une plante d’Amérique du

Nord, le sumac grimpant. L’urushiol est constitué d’un ensemble de

molécules dérivées du catéchol (ortho-diphénol ou benzène-1,2-diol)

dont A et B représentés. La présence

des groupements hydroxyle dans ces dérivés est à l’origine d’allergies

et de dermatites par contact cutané.

Q1. Expliquer la différence de pKa entre les couples phénol /

ion phénolate pKa = 10 et cyclohanol / io cyclohexcanolate pKa = 16.

L'ion phénolate est stabilisé par résonance : la charge portée par

l'oxygène est délocalisée sur le cycle benzénique. l'hydrogène du

groupe OH du phénol est donc plus acide que l'hydrogène du groupe

hydroxyle du cyclohexanol.

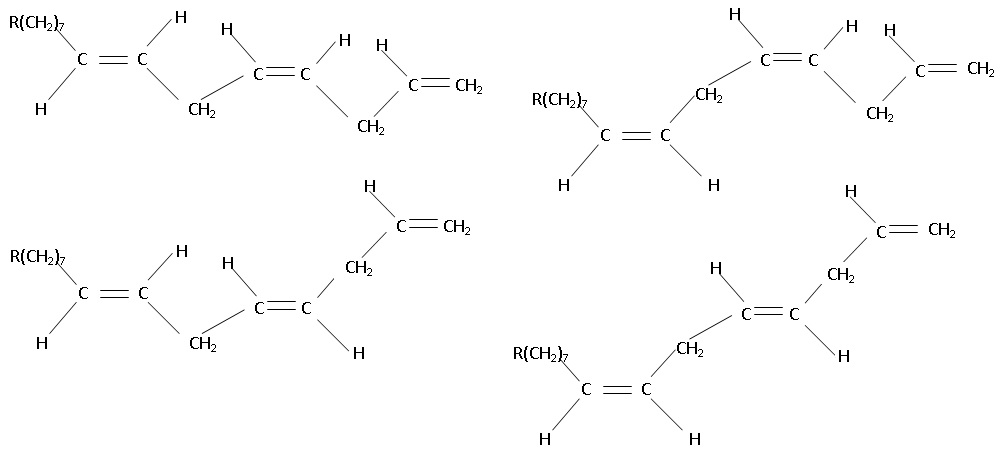

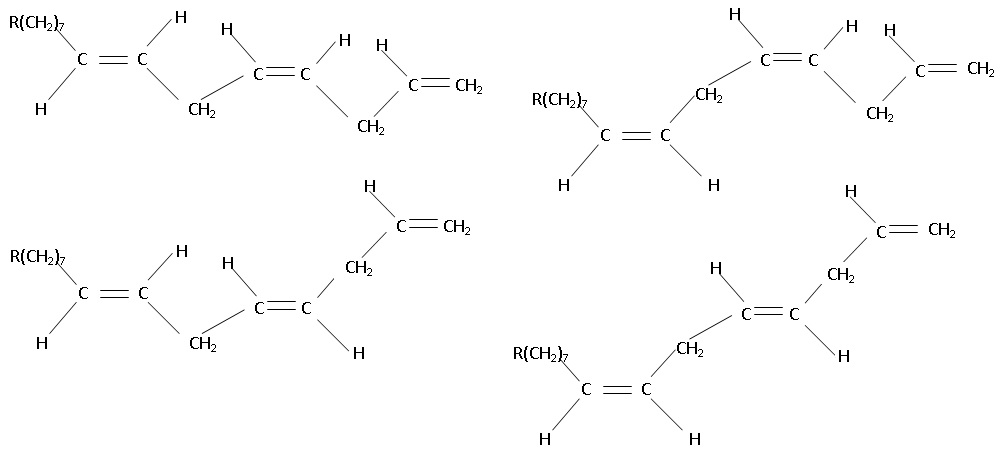

Q2. Quel est le

nombre maximal de stéréoisomères de configuration du dérivé A du

catéchol ? Justifier.

La double liaison CH=CH2 ne présente pas d'isomérie Z / E.

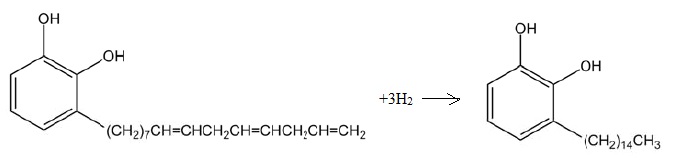

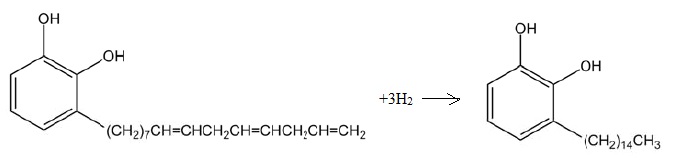

Q3.

Proposer un réactif et un catalyseur permettant de transformer A en B.

Ecrire l'équation de la réaction modélisant cette transformation. Parmi

les termes suivants quels sont ceux qui caractérisent cette

transformation chimique : insertion, élimination, substitution,

addition, réarrangement, oxydo-réduction, acido-basique.

Addition du dihydrogène ( oxydo-réduction ) sur les trois liaisons

doubles C=C en présence de palladium ( haute pression et température élevée) Le cycle n'est pas réduit.

Q4. Pour quelle

raison la température de fusion du catéchol ( 105 °C sous 1 bar )

est-elle plus faible que celle de son isomère le para-diphénol ( 172°C

sous 1 bar ).

Présence de liaisons hydrogène intramoléculaires dans le catéchol.

B. Les plantes

carnivores ont la capacité à attirer, capturer et digérer leurs proies.

( sources complémentaires d'azote, de phosphore, de soufre, de

magnésium et de potassium ). Ces plantes poussent la plupart du temps

dans des sols pauvres en azote, en phosphore et en potassium.

On se propose de doser la teneur en élément potassium dans un sol

d'Amazonie par la méthode des ajouts dosés. La spectrophotométrie de

flamme par absorption atomique permet de quantifier la présence de

l'élément potassium.

Q5. La teneur en

élément potassium dans ce sol est-elle en accord avec la présence

d'une plante carnivore ?

Méthode

des ajouts dosés.

La méthode des ajouts dosés consiste à réaliser une gamme d’étalonnage

avec une solution étalon (E) de chlorure de potassium (la concentration

massique en ions K+ est CE = 1,0 mg.L-1)

et la solution à doser (S).

- Placer 1,0 kg de terre d’Amazonie prélevée sous des plantes

carnivores dans un bécher contenant 1 litre d’eau.

- Après agitation, filtrer et essorer les particules solides.

- Récupérer le filtrat dans une fiole jaugée de 1,0 L et ajuster au

trait de jauge avec de l’eau déminéralisée. On appelle (S) la solution

ainsi obtenue contenant les ions potassium à la concentration massique CK.

- Préparer 5 fioles jaugées de 50,0 mL, verser dans chacune d’elles les

volumes de solutions (S) et (E) indiqués dans le tableau ci-dessous, et

compléter avec de l’eau déminéralisée :

Fiole

n°

|

0

|

1

|

2

|

3

|

4

|

Volume

de solution S en mL

|

1,0

|

1,0

|

1,0

|

1,0

|

1,0 |

Volume

de la solution E, en mL

|

0.

|

2;5

|

5;0

|

7;5

|

10

|

- Réaliser les mesures sur chaque fiole de la gamme étalon. Le

spectrophotomètre de flamme fournit une réponse, sans unité, notée ri

dont la valeur est proportionnelle à la quantité d’ions potassium : ri

= a (CEi + CS) avec CEi la

concentration massique en ions

potassium dans la fiole « i », issus de la solution étalon (E) et CS

la concentration massique en ions potassium dans les fioles, issus de

la solution (S).

ri = a CEi + a CS avec a CS une constante.

Fiole

n°

|

0

|

1

|

2

|

3

|

4

|

Réponse

ri

|

45

|

52

|

59

|

66

|

74

|

CE (mg / L)

|

0

|

2,5 /50 =0,05

|

5 / 50=0,10

|

7,5 / 50=0,15

|

10 / 50 =0,20

|

a = 144 et aCS = 44,8 ; CS = 44,8 / 144 = 0,31 mg / L soit 3 10-4 g d'élément potassium par kg de terre.

CS est inférieure à 0,02 g / kg de terre en

élément potassium : la teneur en élément potassium est faible.

|

...

|

|

|

....

|

Se défendre dans le monde animal.

L'insecte de cochenille Dactylopius caccus est élevée sur les

cactus du Mexique. Les femelles sontt récoltées juste avant qu'ells ne

pondent car à ce stade elles contiennent la plus grande quantité

d'acide carminique présent sous forme de sel de potassium.

L'acide carminique est le seul colorant d'origine animale autorisé dans

l'industrie alimentaire ( E 120). Il est précisésur les emballages, si

cet acide est d'origine naturelle ou synthétique.

Q6.

Proposer en 10 lignes maximum, une introduction à la partie "couleurs

et arts" du programme de première L / ES. Cette introduction, en lien

avec l'histoire des sciences, citera quelques repères chronologiques et

se conclura par une problèmatique adaptée.

L'homme de la préhistoire utilise l'ocre, une roche ferrique rouge, dans les peintures rupestres.

Dans l'Antiquité on utilise certaines plantes ( garance ( rouge) , indigotier ( bleu), henné ( brun).

Au moyen âge, on utilise des pigments bleus ( roche azurite).

L'essor des colorants de synthèse débute en 1856 avec la synthèse de la mauvéine.

Aujourd'hui la plupart des colorants industriels sont synthétiques.

La couleur joue un rôle essentiel en Art. Elle résulte de l'utilisation de pigments et de colorants.

La lumière blanche émise par le soleil contient toutes les couleurs de l'arc en ciel.

L'addition des trois couleurs primaires ( bleu, vert, rouge) donne le

blanc ( synthèse additive, principe de base du fonctionnement des

écrans ).

On peut soustraire des couleurs à la lumière blanche en utilisant des

filtres. La synthèse soustractive est le principe de base en impression

et en peinture qui utilisent un support blanc.

Comment est définie la couleur d'un objet ?

Elle dépend de la matière ( colorants et pigments ) et de la lumière qui l'éclaire.

Q7. En

écrasant des cochenilles séchées avec un pilon et un mortier en

présence d'eau, on récupère après filtration une solution aqueuse de pH

= 6. Proposer un protocole expérimental permettant d'isoler l'acide

carminique à l'état solide à partir de cette solution.

L'acide carminique est peu soluble dans l'eau ( 1,3 g / L à 25°C ).

En milie acide ( pH ~ 1) la forme RCOOH est majoritaire et le solide précipite. Filtrer ensuite.

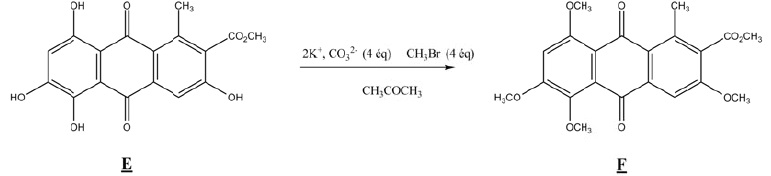

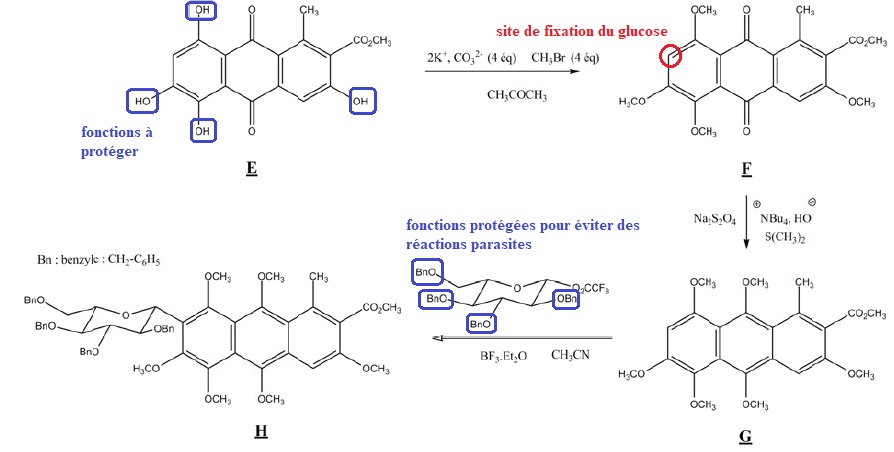

Trois étapes de la synthèse de l'acide carminique sont décrites.

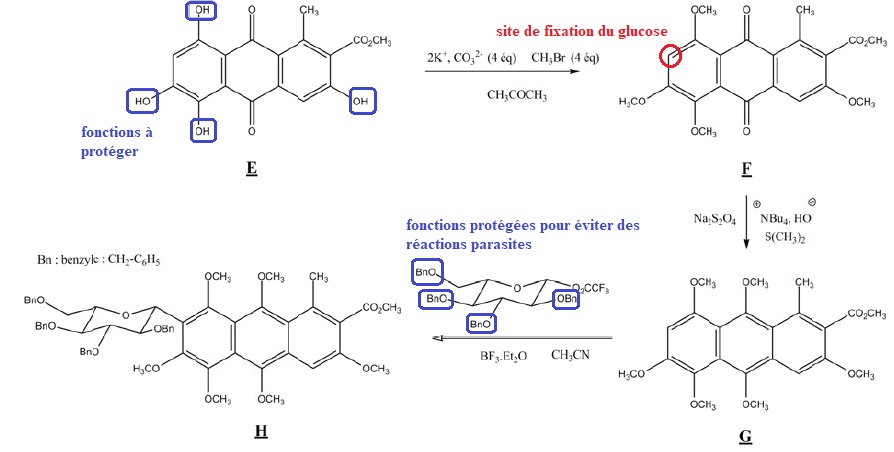

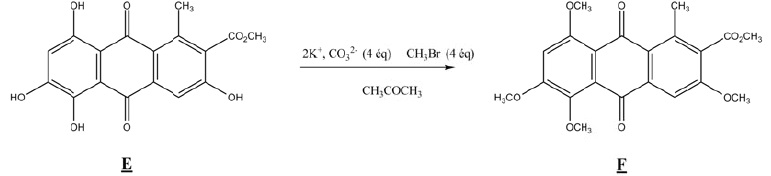

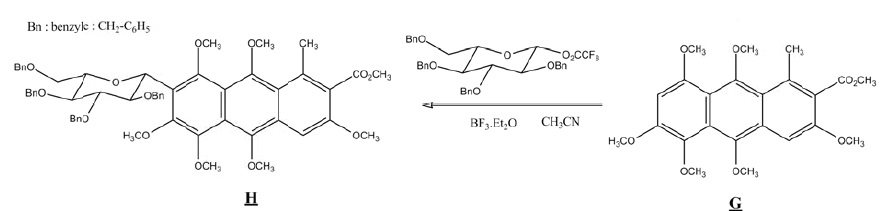

Q8. On s'intéresse

à l'étape de protection des fonctions phénol du substrat E. Quel est le

rôle de chacune des espèces chimiques : ( 2K+, CO32-), CH3Br et CH3COCH3 permettant la transformation de E en F ?

( 2K+, CO32-) : en milieu basique de phénol est sous forme d'ion phénate.

CH3COCH3 : solvant. CH3Br fournit le groupe méthyle.

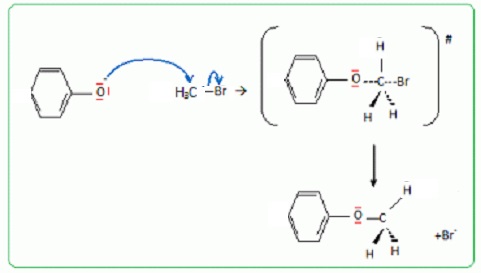

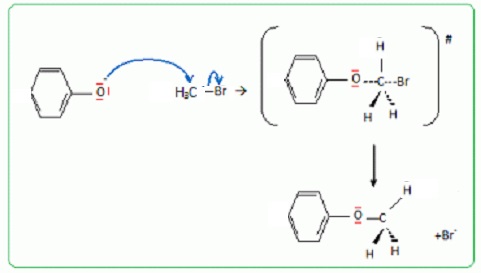

Q9. Ecrire le mécanisme de la transformation de E en F. Le substrat E sera modèlisé par le phénol.

Substitution nucléophile SN2.

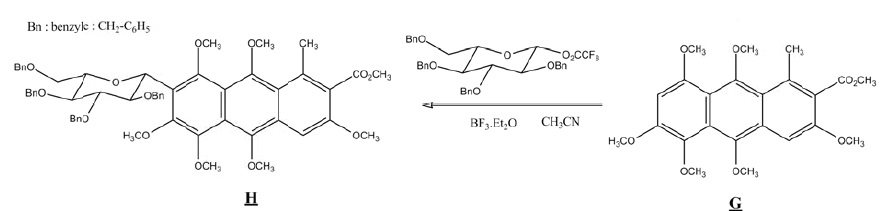

En milieu basique la fonction phénol se trouve sous forme d'un ion phénate.

Q10. L'acide

carminique possède un cycle glucosidique. Comment appelle-t-on la

transformation chimique de G en H ? Repérer le site électrophile, le

site nucléophile, le solvant, le catalyseur. Ecrire la formule

semi-développée du sous produit de cette réaction.

Substitution électrophile sur le cycle benzénique ( site nucléophile).

Solvant : acétonitrile CH3CN ; catalyseur BF3Et2O.

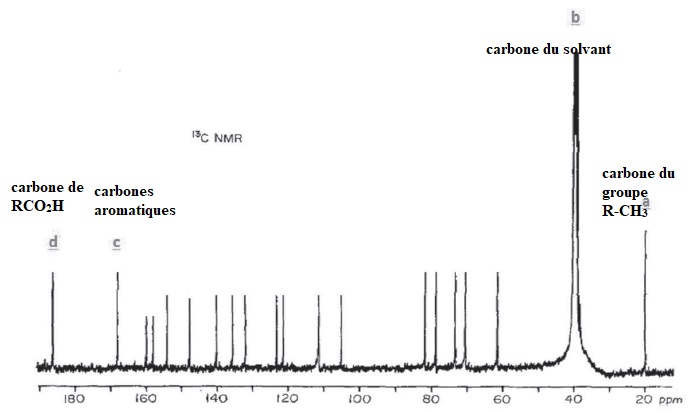

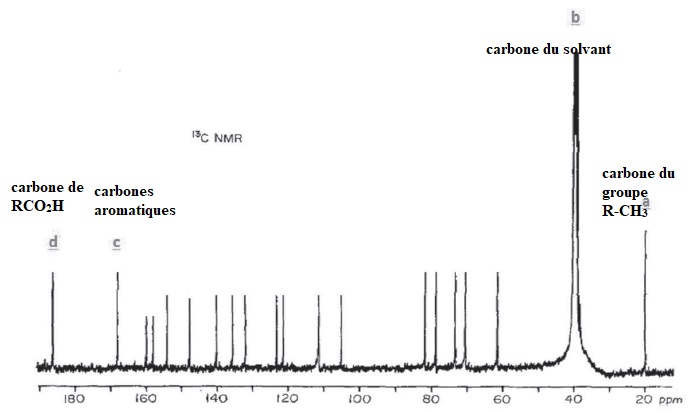

Q11. Indiquer en justifiant, parmi les signaux a, b, cet d du spectre RMN13C le signal correspondant au solvant, puis attribuer les 3 autres signaux restant aux atomes de carbone de l'acide carminique.

Q12. Que signifie l'expression DMSO-d6 ? Pourquoi le spectre RMN 13C de l'acide carminique dans le DMSO-d6 n'est constitué que de singulets ?

Diméthylsulfoxylde hexadeutéré.

Abondance du carbone 13 ( ~1%). La probabilité d'avoir deux atomes de

carbone 13 voisins, donc couplés est si faible que le spectre se

présente sous forme de singulets.

Q13. Comment le

professeur peut-il exploiter cette suite de réactions pour illustrer le

programme de terminale S relatif à la protection en synthèse peptidique.

Une fonction amine réagit avec une fonction acide carboxylique en synthèse peptidique.

Toutes les autres fonctions doivent être protégées afin d'éviter des réactions parasites..

Dans le cas de la synthèse de l'acide carminique indiquer :

le site de fixation du glucose ;

les fonctions à protéger sur le substrat E ;

les fonctions du glucose pouvant induire des réactions parasites.

En cas de stress, les coléoptères bombardiers expulsent au niveau de

l'abdomen 1 mg d'une solution aqueuse brûlante ( mélange de composés

issus d'une réaction entre l'hydroquinone QH2 et le peroxyde d'hydrogène H2O2). Il se forme la quinone Q et de l'eau. ( réaction a).

Simultanément et instantanément, d'autres enzymes catalyse la réaction

de décomposition du peroxyde d'hydrogène en dioxygène gazeux ( réaction

b).

Q14. Donner les deux équations de réaction a et b.

QH2 aq +H2O2 aq ---> Q aq + 2H2O(l).

2H2O2 aq --->O2(g) +2H2O(l).

Q15. Evaluer la température du liquide éjecté par le coléoptère. CQH2 = 1 mol / L et CH2O2 =2 mol / L.

La densité de la solution aqueuse est voisine de celle de l'eau.

Volume de la solution réactive : V = 1,0 10-3 / 1000 = 1,0 10-6 L.

Quantités de matière initiales des réactifs :

n(H2O2) =2 x 10-6 mol ; n(QH2) =1 x 10-6 mol ( en défaut).

Quantités de matière finale des produits : n(Q) = 1,0 10-6 mol ; n(H2O) = 2,0 10-6 mol.

L'excès d'eau oxygénée réagit entièrement et conduit à 0,5 10-6 mol de dioxygène et 1,0 10-6 mol d'eau.

Enthalpie standard de réaction à 298 K :

(1) : QH2aq = Q aq +H2(g) ; 178 kJ/mol.

(2) : H2(g) + O2(g) = H2O2(aq) ; -191 kJ/mol.

(3) : H2(g) +½O2(g) = H2O(l) ; -285 kJ /mol.

Réaction (a) soit (1) -(2) +2(3) :178 +191 +2(-285) = -201 kJ / mol.

Réaction (b) soit -2(2) ++2 (3) : 2 (191-285)= -188 kJ / mol.

Energie libérée par ces réactions exothermiques :

Réaction (a) : -201 x1,0 10-6 = -2,01 10-4 kJ = -0,201 J.

Réaction (b) : -188 x 0,5 10-6 = -0,094 10-4 kJ = -0,094 J.

Total : Q =-0,295 J.

Elévation de la température de la solution aqueuse initialement à 20°C :

Dq = |Q| / mceau = 0,295 / (1,0 10-3 x4,18) ~ 71°C.

Tfinale = 71 +20 = 91 °C.

Q16. En terminale S un élève suggère : " je pense qu'un catalyseur permet d'augmenter le rendement d'une réaction"

Décrire une expérience permettant de vérifier cette hypothèse.

Problématique : quel est le rôle d'un catalyseur en chimie ?

Expérience : éthanol + acide acétique = éthanoate d'éthyle + eau.

8 groupes d'élèves : 4 groupes utilisent quelques gouttes d'acide sulfurique en tant que catalyseur.

Chaque groupe répartit le mélange réactionnel dans 8 tubes à essais numérotés de 1 à 8.

Porter les huit tubes à essais numérotés au bain marie à 70°C.

Toutes les 5 minutes on prélève l'un des tubes que l'on place dans un bain de glace.

L'acide restant est dosé par la soude ( indicateur : phénolphtaléine) afin de suivre l'avancement.

Graphique à construire : rendement = f(temps).

Conclusion : pour tous les groupes, le rendement tend vers 0,67.

Mais en présence d'acide sulfurique, le rendement est plus rapidement atteint.

|

|