La

physique dans la cuisine, choix d'une plaque de cuisson électrique,

Capes physique chimie 2019.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

|

|

......

.....

|

Dans

le choix d’une plaque de cuisson interviennent divers critères : la

multiplicité des allures de chauffe, la température à atteindre, mais

également la consommation énergétique.

Les trois types de plaques électriques sur le marché actuellement sont :

- les plaques à foyers en fonte : des résistances électriques chauffent

une plaque en fonte et la chaleur se propage par conduction dans le

récipient à chauffer lorsqu’il est posé sur la plaque en fonte ;

- les plaques vitrocéramique à foyer radiant ou halogène : une source

(résistance électrique ou lampe halogène) transfère l’énergie thermique

au récipient par conduction mais aussi par rayonnement ;

- les plaques à induction (table vitrocéramique à foyer à induction) :

grâce au champ magnétique créé par la bobine plate située dans la

plaque de cuisson, des courants de Foucault apparaissent dans le fond

du récipient à chauffer et produisent de l’énergie

thermique par effet Joule.

Étude énergétique comparée.

Un enseignant de terminale STI2D propose à ses élèves l’activité suivante..

L’un des ménages équipés désire remplacer les foyers en fonte

défectueux et peu adaptés à leurs habitudes culinaires. Il s’interroge

: combien d’années sont nécessaires pour rentabiliser l’achat d’une

plaque à induction à faible consommation en veille par rapport à

celui d’une plaque vitrocéramique sans consommation en veille ?

Données :

- Selon nos mesures, cette famille utilise ses plaques en fonte 400 heures/an.

- Le prix moyen d'une plaque de cuisson à quatre feux : 150 euros pour

une plaque en fonte, 250 euros pour une plaque vitrocéramique, 400

euros pour une table à induction.

- Prix du kWh pour un compteur de 9 kVA résidentiel au tarif bleu au 01/08/2018 : 0,1467 € TTC.

|

Fonte

|

Vitrocéramique

|

Induction

|

Consommation moyenne par heure ( Wh / h)

|

1161

|

999

|

588

|

Puissance de veille (W)

|

0

|

0 à 8

|

8 à 18

|

Durée de la chauffe de 2 kg d'eau de 20°C à 90°C (s)

|

540

|

360

|

267

|

Durée quotidienne d'utilisation ( min / jour)

|

26

|

45

|

58

|

Consommation annuelle d'énergie ( kWh)

|

184

|

281

|

337

|

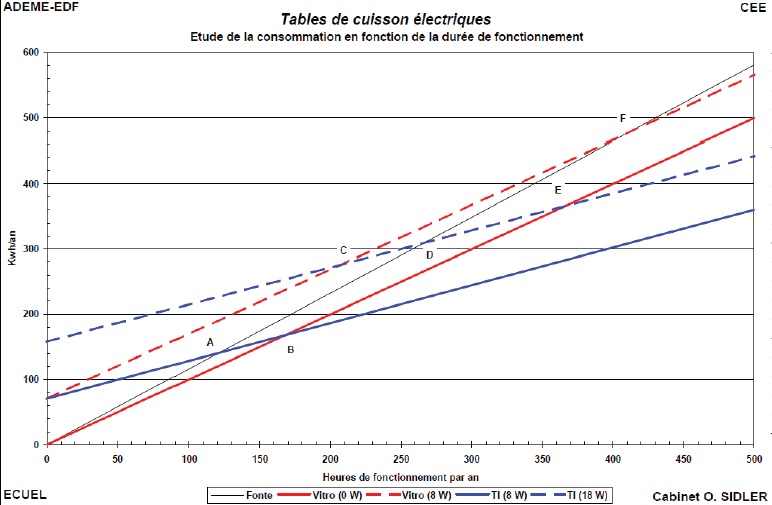

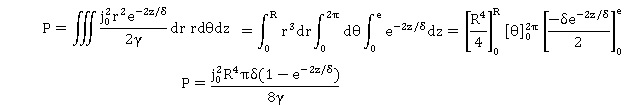

On

peut, grâce aux résultats de l’étude, tracer les caractéristiques de la

consommation en fonction de la durée d’utilisation annuelle des

appareils :

TRAVAIL À EFFECTUER

Q10. Réaliser une correction détaillée des questions 1 à 3 de cette activité.

1. Expliquer les sens de variation opposés des première et dernière lignes du tableau.

Les plaques en fonte possèdent une puissance élevée mais restent peu utilisées. L'énergie annuelle consommée reste donc faible.

Les plaques à induction sont moins puissantes mais sont beaucoup plus utilisées

2. À partir des

données du tableau, établir l’équation qui a permis de tracer la droite

correspondant à une plaque à induction dont la puissance de veille est

maximale. Vérifier la cohérence entre l’équation déterminée et le

graphique.

Energie consommée par an ( kWh / an) = E = Pveille tveille +Putilisation tutilisation.

tveille ~ 1 an = 365 x24 =8760 h.

Plaque à induction : E =0,018 x8760 +0,588 tutilisation ~158 +0,588 tutilisation.

Il s'agit d'une fonction affine.

Coefficient directeur déterminé graphiquement :(440-160) / 500 ~0,56 kWh / h.

E = 0,56 t +160.

3.

À l’aide du graphique, déterminer à partir de quelle durée

d’utilisation annuelle il est préférable d’utiliser une plaque à

induction dont la puissance de veille est maximale par rapport à une

plaque de fonte.

Intersection des droites A et E : t ~260 heures.

Au dela de 260 heures d'utilisation, il faut chosir une plaque à induction.

4. Résolution de problème : répondre à la problématique soulevée par le ménage.

Commenter le résultat obtenu et porter un regard critique sur les hypothèses réalisées lors de la résolution.

Q11. Effectuer la résolution de problème proposée dans la question 4.

Energie consommée par les plaques en fonte : 400 x 1,161 = 464,4 kWh.

Dépense : 464,4 x0,1467~68,1 €.

Energie consommée par les plaques à induction : 400 x 0,588 +0,008 x8760 = 305 kWh.

Dépense : 305 x0,1467~44,8 €.

Gain annuel : 68,1 -44,8 =23,3 €.

Durée : 400 / 23,3 ~17 ans.

Energie consommée par les plaques vitrocéramique : 400 x 0,999 = 399,6 kWh.

Dépense : 399,6 x0,1467~58,6 €.

Gain annuel : 68,1 -58,6 =9,5 €.

Durée : 250 / 9,5 ~26 ans.

Il vaut mieux acheter des plaques à induction, rentabiliser 9 ans plus tôt..

|

...

|

|

.

|

....

|

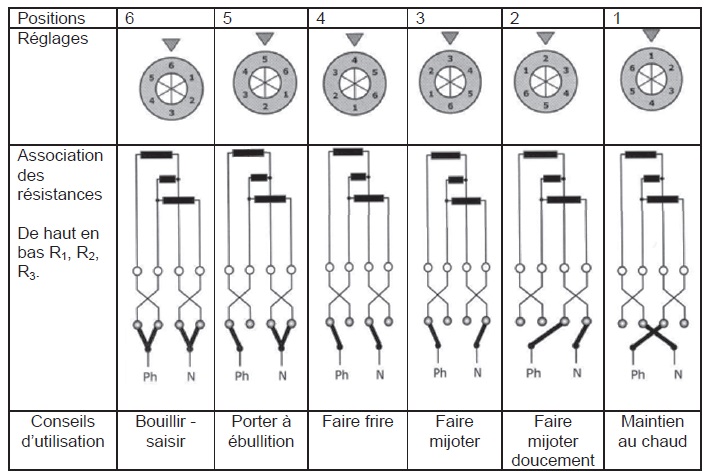

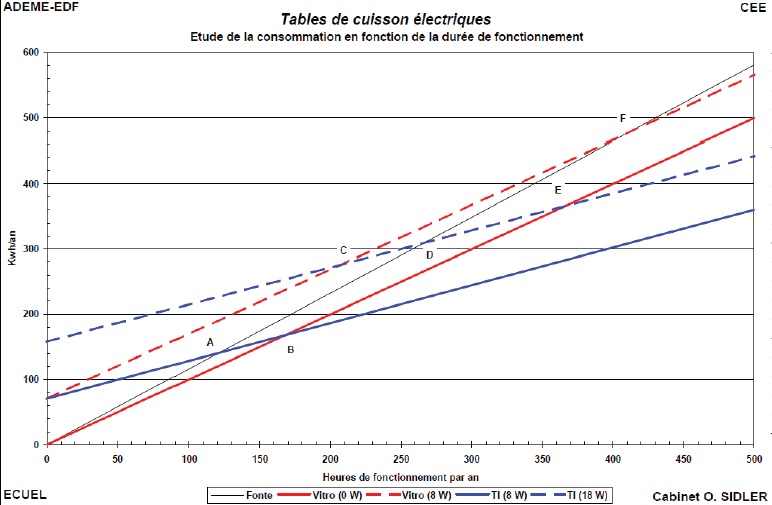

Réglage de l’énergie thermique produite : exemple d’une plaque de cuisson en fonte

L'unique procédé de transmission de l’énergie thermique utilisé par les

plaques en fonte est la conduction, ce qui limite la rapidité de montée

en température. De plus, leur importante inertie thermique ne favorise

pas la régulation de la température lors d’un changement de

réglages. Ce sont des plaques dites à foyer obscur dans lesquelles une

résistance chauffante en chrome et nickel est encastrée dans

une masse réfractaire, puis recouverte d'une plaque en fonte circulaire.

Les éléments chauffants sont disposés de manière concentrique afin de

favoriser la répartition de l’énergie thermique, le centre n'étant

chauffé que par conduction. L’étude porte sur l’un des foyers en fonte

de la plaque de cuisson électrique à quatre foyers dont les

caractéristiques sont données.

Puissance électrique totale : 2 kW ; tension 230 V.

R1 : 150 ohms / 352 W ; R2 : 80 ohms / 661 W ; R3 : 50 ohms / 1058 W ;

Q12. Pour les

positions de réglage 2, 4 et 6, schématiser l’association des

résistances et calculer la résistance équivalente. En déduire la

puissance « appelée » dans chaque cas puis justifier les conseils

d’utilisation donnés pour chaque réglage en fonction du mode de

cuisson recherché.

Réglage 2 : R3 et R2 en série. Réqui = 50+80=130 ohms.

Puissance appelée : U2 = Réqui =2302/130= 407 W.

Réglage 4 : R3 seule.

Puissance appelée : 1058 W.

Réglage 6 : R1 , R2 et R3 en dérivation.

1 /Réqui = 1/150 +1/80 +1/50 =0,0392 S ; Réqui = 1 / 0,0392 =25,5 ohms.

Puissance appelée : 2302 / 25,5 =2072 W.

Q13. Sur quelle position de réglage faut-il se placer pour vérifier qu’aucune des résistances n’est endommagée ?

Sur la position 1, les trois résistances sont en série.

|

Choix du métal du récipient pour une utilisation avec un chauffage par induction.

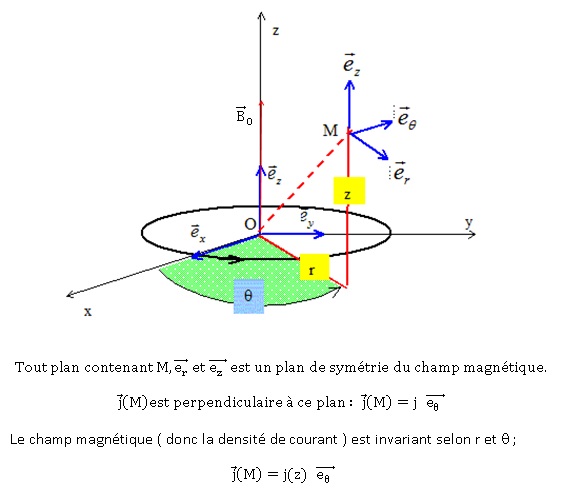

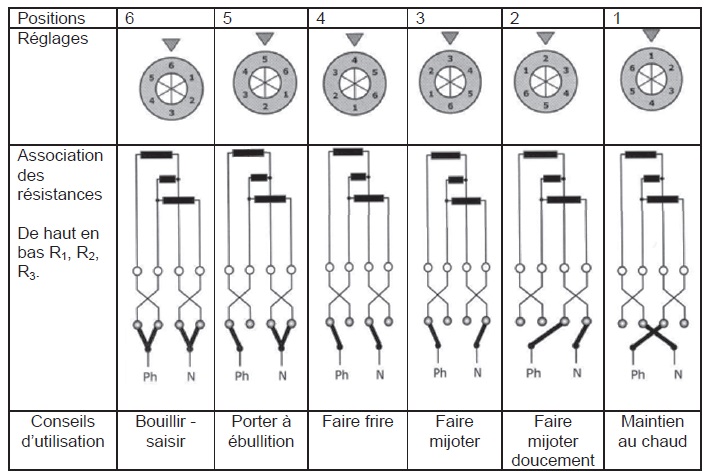

Le chauffage par induction repose sur le principe suivant : un

inducteur, bobinage enroulé en spirale et alimenté en courant

sinusoïdal de fréquence f = 25 kHz crée un champ magnétique variable.

Le fond métallique d’une casserole constitue alors l’induit où se

développent des courants de Foucault. L’effet Joule produit par

ces courants chauffe rapidement le fond de la casserole.

On modélise le fond du récipient par une plaque métallique cylindrique

de rayon R = 7,0 cm et d’épaisseur e = 5,0 mm. L’inducteur est

constitué de N = 10 spires.

On assimile le champ magnétique créé par l’inducteur au niveau du fond

du récipient à un champ uniforme et axial, y compris en présence du

récipient. Il s’écrit alors sous la forme : B0(t) cos(wt) avec B0 = 5,0 μT.

Dans la suite du problème on se place en coordonnées cylindriques d’axe (Oz), on appelle r la distance d’un point à l’axe.

Le but de cette partie est de comparer le comportement d'un récipient

en cuivre à celui d'un récipient en acier ferromagnétique. On tiendra

simplement compte du fait que la

conductivité électrique γ et la perméabilité magnétique relative μr des deux métaux considérés n'est pas la même.

Données :

- perméabilité magnétique du vide : μ0 = 4p×10–7 H.m–1 ;

- pour le cuivre : gC = 5,9×107 S.m–1, μr,c = 1,0 ;

- pour l'acier : ga = 0,59×107 S.m–1, μr,a = 100.

Q14. À partir des équations de

Maxwell ainsi que d’arguments de symétries adaptés, justifier

l’existence et la direction du vecteur densité de courant électrique

dans le fond du

récipient.

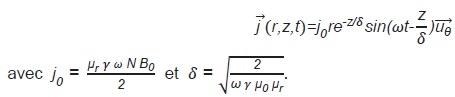

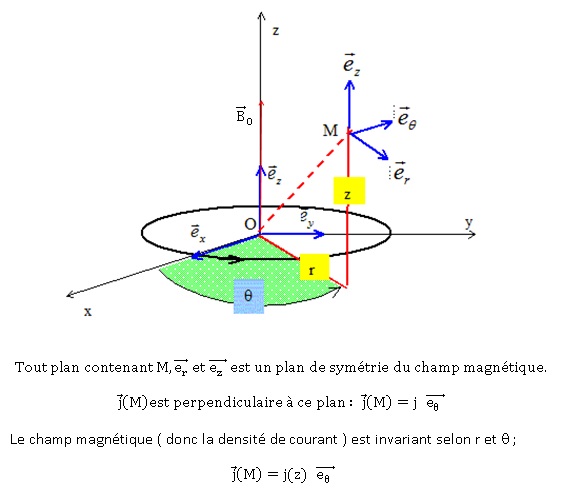

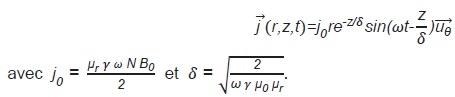

À partir de ces mêmes équations de Maxwell appliquées dans le fond du récipient, on montre, pour l’admettre ensuite, que la densité de courant s’écrit sous la forme :

.

Q15. Commenter le sens de variation de l’amplitude ddu vecteur densité de courant avec r et z. Quelle est l’unité de δ et sa signification physique ? Décrire précisément le phénomène physique

modélisé par l’expression en sinus.

La densité de courant :

croît proportionnellement avec le rayon r ;

diminue exponentiellement avec la hauteur z.

d : épaisseur (m) de la couche limite ; au delà de d, la densité de courant est négligeable.

Le terme en sinus décrit la variation sinusoïdale du vecteur densité de courant déphasé de z /d par rapport au champ magnétique.

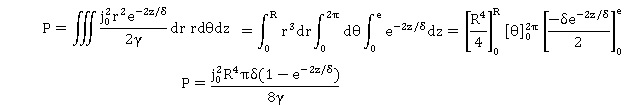

Q16. On rappelle l’expression de la puissance volumique instantanée dissipée par effet Joule dans un conducteur ohmique donnée par pv = j2 / g. Exprimer la puissance

moyenne totale dissipée dans la plaque.

pv = j2 / g = j02 r2 exp(-2z/d) sin2( wt-z/d) / g.

Valeur moyenne de sin2( wt-z/d) = ½.

Puissance totale moyenne :

Q17. Calculer puis comparer la puissance dissipée par chaque métal et commenter.

Pour le cuivre :

j0=½µrc gC w N B0 =0,5 x1 x2 /(5,9 107 x6,28x25 103 x10 x5,0 10-6 =2,3 108 A m2.

d2=2 /(w gc µ0µrc =2/(25 103 x5,9 107 x 4 x3,14 10-7 x1)=1,68 10-7 ; d = 4,1 10-4 m.

P =(2,3 108)2 x0,074x3,14x4,1 10-4(1-exp(-2 x5 10-3/(4,1 10-4))) / (8 x5,9 107) ~3,5 W.

Même type de calculs pour l'acier : j0=2,3 109 A m2. d = 1,3 10-4 m. P ~1,1 103 W.

Les récipients en cuivre ne sont pas uitilisés pour les plaques à induction.

|

|

|