QCM

Physique: chute, radioactivité, optique, concours Orthoptie Lille 2014.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

|

|

Chute.

On considère la chute d'un corps sphérique dans l'air. On néglige les

frottements de l'air.

Question 1

Parmi les éléments suivants, lequel n'influence pas la vitesse

d'arrivée au sol ?

A - sa masse. Vrai. B. la hauteur de chute. C. La durée de la chute. D. sa vitesse initiale. E. la valeur du champ de pesanteur.

2. Soit une boule

sphérique de 500 g tombant d'une hauteur de 80 cm avec une vitesse

initiale nulle. Quelle est l'ordre de grandeur de la durée de la

chute g = 10 m s-2.

0,8 = 5 t2 ; t = (0,8 / 5)½ =0,4 s.

A - 0,1 s. B. 0,2 s. C. 0,4 s. Vrai. D. 1 s. E. autre valeur.

3. Quelle est approximativement la

vitesse d'arrivée au sol ( en m /s).

v = 10 t = 10 x0,4 = 4 m /s.

A - 1. B. 2. C. 4. Vrai. D. 6. E. autre valeur.

On laisse tomber une bille d'acier ( masse volumique 7,5 g cm-3)

de 1 cm de rayon dans la glycérine ( masse volumique 1,25 g cm-3).

Lors de la chute, il se créé un équilibre entre la force de pesanteur P

( g = 9,9 m s-2) et les forces s'y opposant, liées au

principe d'Archimède ( F) et à la viscosité (f). On filme la chute de

la bille d'acier dans la glycérine à la cadence de 25 images par

seconde. Entre deux images successives, la distance parcourue par la

sphère dans la glycérine est de 5 cm.

4. Quelle est le poids

de la bille ?

Volume : 4 / 3 x3,14 x13 ~4,2 cm3 ; masse 4,2

x7,5 ~31 g. Poids = 0,031 x10 ~0,31 N.

A - 3,1 10-1 Vrai. B. 3,1 10-2. C. 3,1 10-3 D. 3,1 10-4. E. autre valeur.

.

5

Lorsque la vitesse de la chute dans la glycérine devient constante et

que les forces sont alors équilibrées, la force f est proportionnelle à

certains paramètres. Quelle proposition est inexacte ?

A - volume de la

bille ; B. masse de la bille ; inexacte.

C. différence

des masses volumiques de l'acier et de la glycérine.

D. à la différence

entre la masse de la bille et celle d'un volume identique de glycérine.

E. à la différence

entre le poids de la bille et celui d''un volume identique de glycérine.

6. Quelle

est la valeur approximative de la force f ( en N).

0,31 - 1,25 x 4,2 10-3 x 10 =0,31 -0,0525 ~0,26 N.

A - 25,9 10-2 Vrai. B. 25,9 10-3. C. 25,9 10-4 D. 25,9 10-5. E. autre valeur.

7. Quelle est

en m / s la vitesse de la bille tombant dans la glycérine ?

Durée entre deux images successives : 1 / 25 s ; distance

parcourue par la bille : 0,05 m ; vitesse : 0,05 x25 ~1,25 m /s.

A - 0,05 B.

0,25. C. 1,25 Vrai. D. 2,5. E. 5.

On réalise une série de mesures de vitesses avec des billes de rayons

différents et composées d'alliages de masses volumiques différentes.

Lorsque la vitesse devient constante, les distances ( en cm)

entre 2 images sont les suivantes :

Rayon

de la bille ( cm)

|

0,2

|

0,5

|

1

|

2

|

3

|

Masse

volumique 7,5 g cm-3

|

0,2

|

1,25

|

5

|

20

|

45

|

| Masse

volumique 5 g cm-3 |

0,12

|

0,75

|

3

|

12

|

27

|

| Masse

volumique 3,75 g cm-3 |

0,08

|

0,5

|

2

|

8

|

18

|

8. Quelle

est la proposition exacte ?

A l'équilibre, la vitesse est :

Vlimite = (racier

- r glycérine)

4 / 3 p R3

g / (6 p R h) =

(racier

- r glycérine)

4 / 3 R2

g / (6 h).

A - proportionnelle au rayon de la

bille.

B - inversement

proportionnelle au rayon de la bille.

C - proportionnelle

à la surface de la bille.

D - inversement

proportionnelle à la surface de la bille.

E - Proportionnelle

au volume de la bille. Vrai.

9. Quelle

est la proposition exacte ?

A l'équilibre, la vitesse est :

Vlimite = (racier

- r glycérine)

4 / 3 p R3

g / (6 p R h) = (racier - r glycérine) 4 /

3 R2

g / (6 h).

A - proportionnelle à la masse

volumique de la bille.

B. inversement proportionnelle à la masse volumique de la

bille.

C

- proportionnelle à la somme des masses volumiques de la bille et

de la glycérine.

D - inversement proportionnelle à la somme des

masses volumiques de la bille et de la glycérine.

D

- inversement proportionnelle à la surface de la bille.

E - Proportionnelle

à

la différence des masses volumiques de la bille et de la glycérine.

Vrai.

10. On fait tomber

la bille d'acier d'un cm de rayon dans un fluide de même masse

volumique que la glycérine mais de viscosité égale à 0,11 Pa s. A

l'équilibre la vitesse de chute dans le fluide est égale à 12,5 m /s.

Quelle est en PI (1 PI = 1 Pa s), la viscosité de la glycérine ?

La vitesse limite est inversement proportionnelle à la viscosité du

liquide.

1,25 h glycérine

= 12,5 x 0,11 ; h glycérine =1,1

Pa s.

A.

0,02 ; B . 0,08 ; C. 0,23 , D. 0,70 ; E. 1,10. Vrai.

11. Quelle formule

peut correspondre à l'expression de la force f ?

Réponse B f = 6 p R h v.

|

|

|

Radioactivité.

Le calcium 4720Ca est radioactif béta moins. Il

donne du scandium avec une période radioactive T1

= 4,54 jours. Cette transformation s'accompagne d'émission de photons

de 1,30 MeV. Le scandium fils est également radioactif avec une période

T2 = 3,35 jours et cette transformation s'accompagne de

l'émission de photons de 0,16 MeV. L'élément fils est le titane, stable

qui a le même nombre de masse que le scandium.

12. Quels sont les

nombres de masse A et de charge Z du scandium fils ?

4720Ca

---> 4721Sc + 0-1e.

A.

Z = 21 ; A = 48 ; B . Z = 20

; A = 48 ; C. Z = 22 ; A = 47

, D. Z = 21 ; A = 47 Vrai ; E. Z = 20 ; A = 47.

13. Quel est le

type de désintégration du scandium, fils du calcium 47 ?

4721Sc ---> 4722Ti +

0-1e.

A - alpha ; B - béta moins. Vrai. C

- béta plus D - capture

électronique. E - gamma.

14. Quels sont les

nombres de masse A et de charge Z du titane ?

A.

Z = 21 ; A = 48 ; B . Z = 20

; A = 48 ; C. Z = 22 ; A = 47 Vrai, D. Z = 21 ; A = 47 ; E. Z = 20 ; A = 47.

.

15 Quelle

affirmation est vraie ?:

A - Ces trois

éléments ( calcium, scandium, titane ) diffèrent par leurs masses.

B - Ces trois

éléments diffèrent par leur nombre de nucléons.

C - Ces trois

éléments diffèrent par leur nombre de protons. Vrai.

D - Ces trois

éléments ne diffèrent que par leur nombre de neutrons

E - Aucune des

propositions ci-dessus.

16. Quelle est approximativement en

s-1 la valeur de la constante de désintégration du calcium

47 ?

l =ln2

/ (4,54 x24 x3600) ~1,77 10-6 s-1. Réponse B

17 - On dispose à t

=0 d'une source de 350 MBq de calcium 47. A quel nombre d'atomes

correspond cette activité ?

N = A / l = 350 106

/(1,77 10-6) ~2 1014. Réponse A

18. A

quelle masse ( en g ) correspond cette activité ?

2 1014 / (6 1023 )~3,3 10-10 mol.

3,3 10-10 x 47 ~1,54 10-8 g. Réponse E

19 - Quelle sera

l'activité du calcium 47 au bout de 9 jours ?

A = 350 exp(-9 ln (2) / 4,54) =88,6 MBq

ou bien 9 jours ~ 2 T1 ; 350 / 22 ~87,5 MBq. Réponse C.

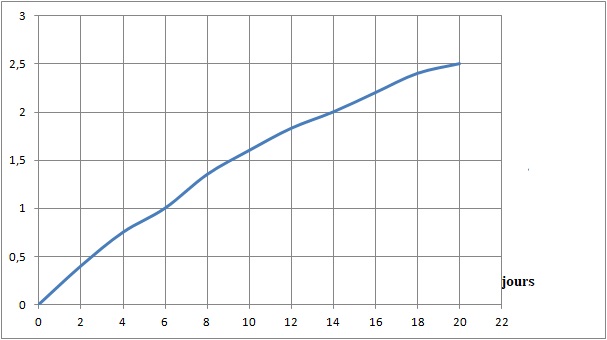

Initialement la source ne contenanit que du calcium 47 mais en se

désintégrant, il y a formation de scandium radioactif. Celui-ci est

créé progressivement et se désintègre en partie. On mesure le rapport

activité de scandium / activité du calcium sur 20 jours.

20. Qelle est

approximativement, en MBq, l'activité du scandium à t = 9 jours ?

Activité du scandium / activité du calcium =ASc / ACa

= 1,5.

ACa = 350 exp (-ln(2) x9 / 4,54) =88,57 MBq.

ASc = 1,5 x88,57 ~133 MBq. Réponse

B.

21 - Au bout de

combien de jours, les activités de calcium 47 et de son fils sont-lles

égales ?

ASc / ACa

= 1 ; le graphe indique t ~ 6 jours. Réponse

B.

22- Quelle

est l'activité totale mesurée 100 heures après le moment initial ?

100 h = 100 / 24 = 4,2 jours.

Activité du scandium /

activité du calcium =ASc / ACa = 0,8.

ACa = 350 exp (-ln(2) x4,2 / 4,54) =184 MBq.

ASc = 0,8 x184 ~147 MBq.

Activité totale : 184 +147 ~331 MBq. Réponse B.

|

|

|

|

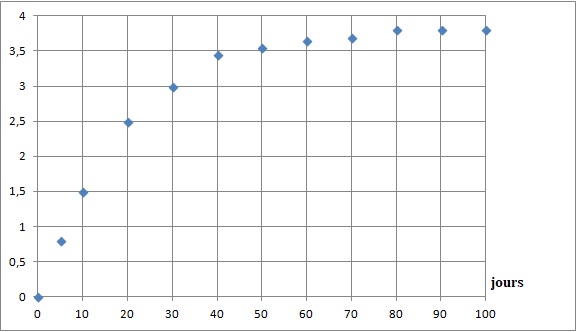

23. Afin de rechercher une

éventuelle asymptote, les mesures sont poursuivie sur une durée de 100

jours.

Quelle équation semble mieux tenir compte des événements constatés ? (

" a" est une valeur numérique)

Activité du scandium / activité du calcium 47 = 3,82(1-e-at).

Réponse C

24 - A quelle

formule peut correspondre la valeur 3,82 mesurée sur la courbe ?

T1 / (T1-T2) = 4,54/(4,54

-3,35)~3,82. Réponse E.

25 - Quelle est

l'affirmation exacte ?

A - L'activité du

scandium va toujours augmenter au cours du temps.

B. Il faut plus

d'une semaine pour que l'activité du scandium dépasse celle du calcium.

Vrai.

C. L'activyé du tiyane, va augmenter puis décroître au cours du temps.

Faux ( le titane n'est pas radioactif ).

D - Après un certain temps,

l'activité du scandium va être en équilibre avec celle du calcium,

c'est à dire en rapport constant. Vrai..

E - L'activité

gmobale des éléments issus du calcium ne va jamais devenir négligeable.

Faux.

26. Quelle affirmation est inexacte ?

A. Il pourra y

avoir à un moment donné autant d'atomes de calcium que de scandium.

B. Il pourra y avoir à

un moment donné autant d'atomes de calcium que de titane.

C. Il pourra y avoir à

un moment donné autant d'atomes de scandium que de titane.

D. Il y aura à un

moment donné autant d'atomes de scandium qu'il y avait initialement

d'atomes de calcium. Faux.

E. Il y aura à un

moment donné autant d'atomes de titane qu'il y avait initialement

d'atomes de calcium.

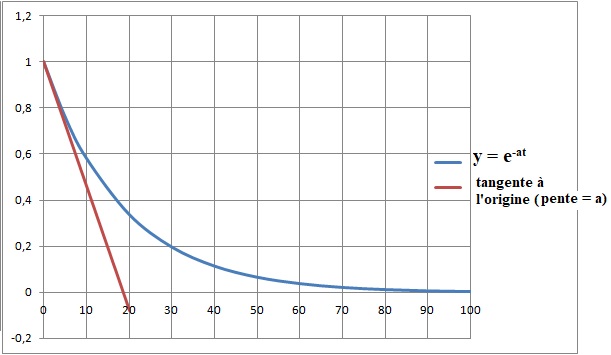

L'équation obtenue

est modifiée afin de permettre le calcul de a. On obtient la courbe

suivante y = e-at.

27 - Quelle est la valeur de a en j-1

?

a = 0,054 j-1. Réponse D.

28. Ces activités

ont été mesurées avec un appareil détectant les photons. Quelle est en

µJ, l'énergie détectée par l'appareil en une minute, s'il reçoit par

seconde 106 photons émis lors de la désintégration du

calcium 47 et n'en détecte que 5 % ?

Nombre de photons reçus par l'appareil en une minute 6 107.

Nombre de photons détectés : 0,05 x 6 107 =3 106.

Energie : 3 106 x1,30 106 =3,9 1012 eV

ou 3,9 1012 x1,6 10-19 =6,24 10-7 J =

0,624 µJ. Réponse C.

29 - Quelle est en nanomètre la

longueur d'onde des photons émis lors de la désintégration du scandium ?

E = h c / l avec E = 0,16 x1,6 10-13

=2,56 10-14 J.

l =

6,63 10-34 x 3 108 /(2,56 10-14) =7,77

10-12 m =7,77 10-3 nm. Réponse D.

Optique.

Soient deux fentes fines parallèles distantes de a = 2,0 mm, dans

l'expérience des fentes d'Young. On éclaire ces fentes par une fente

lumineuse parallèle aux précédentes et à égales distance de chacune

d'elles. On travaille dans l'air et on utilise une lumière

monochromatique de longueur d'onde l. On observe des franges

d'interférences sur un écran P, parallèle au plan des fentes et situé à

D = 1 m du plan des fentes. La largeur de 14 interfranges

consécutifs est de 4,0 mm.

30.

Quel phénomène intervient dans l'expérience des fentes d'Young ?

Diffusion ;

atténuation

; diffraction ; réfraction

; réflexion.

31.

Quelle est en nm la longueur d'onde de la lumière utilisée ?

i = lD /a avec i

= 4,0 10-3 / 14 =2,857 10-4 m.

l =

2,857 10-4 x 2,0 10-3 / 1 =5,71 10-7 m

= 571 nm. Réponse A.

32.

Sachant que la vitesse de la lumière dans un milieu est inversement

proportionnel à l'indice de réfraction de ce milieu, quelle affirmation

serait fausse, si tout le dispositif était plongé dans un milieu

d'indice différent de celui de l'air ?

A. La vitesse de

propagation du rayonnement lumineux serait différente.

B. La longueur

d'onde du rayonnement lumineux serait différente.

C. La fréquence du

rayonnement lumineux serait différente. Faux.

D. La distance

entre deux interfranges serait différente.

E. Le temps mis par

le rayonnement lumineux pour se propager des fentes au plan serait

différent.

33.

La source émet maintenant dans l'air deux radiations de longueurs

d'onde égales à 550 nm et 600 nm. On observe simultanément les deux

systèmes de franges. Quelle est en mm, par rapport à la position de la

frange centrale, la plus petite distance où les milieux des franges

brillantes correspondant aux deux radiations coïncident ?

i1 = 550 10-9 x1 / (2,0 10-3) =2,75 10-4

m = 0,275 mm = 275 µm

i2 = 600 10-9 x1 / (2,0 10-3) =3,0 10-4

m = 0,30 mm = 300 µm.

Plus petit multiple commun à 275 et 300 : 25 x11 x12 = 3300.

275 x12 = 3300 µm = 3,3 mm. Réponse

D.

34.

A quelle nombre d'interfranges du rayonnement de 600 nm de longueur

d'onde correspond cette superposition des deux franges ?

11. Réponse D.

|

|

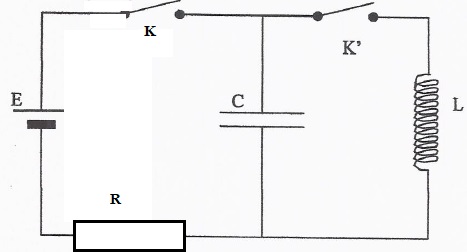

Dipole RLC.

On réalise le montage suivant :

L = 10 mH ; C = 100 nF ; R = 100 ohms ; E

=10 V. La résistance de la bobine est négligeable.

35.

K est fermé ; K' est ouvert. Le régime permanent est établi. Quelle est

en A l'intensité du courant qui travers la résistance R.

Le condensateur chargé se comporte comme un interrupteur ouvert : I =

0. Réponse A.

36. Quelle est alors en µC la charge du

condensateur ?

Q = C E = 10-7 x10 =

10-6 C = 1 µC. Réponse

B.

37. Quel est en ms la valeur de la

constante de charge t

du condensateur ?

t = RC

= 10-7

x100 = 10-5 s = 0,01 ms.. Réponse B.

38 -Le condensateur étant déchargé,

on ferme K et K'. Le régime permanent étant établi, quelle est en A

l'intensité du courant qui traverse la bobine ?

La bobine emmagasine de l'énergie puis se comporte, en régime

permanent, comme un interrupteur fermé.

La tension aux bornes de la bobine est nulle.

I = E / R = 10 / 100 = 0,1 A. Réponse

C.

39. Quelle est

alors en µC la charge du condensateur ?

La tension aux bornes de la bobine étant nulle en régime permanent, la

tesnion aux bornes du condensateur est nulle.

Q = 0 µC. Réponse A.

40. Quelle est alors en µJ

l'énergie emmagasinée par la bobine ?

½L I2 =0,5 x 0,01 x 0,12 = 5 10-5 J =

50 µJ. Réponse C.

41 Que se passe

t-il à l'ouverture de K ?

A - Rien.

B - Décharge du condensateur.

C - Charge du

condensateur.

D - Passage d'un courant supplémentaire dans le

circuit contenant la résistance R.

E - apparition

d'oscillations libres dans le circuit constitué par la bobine et le

condensateur. Vrai.

Niveau d'énergie de

l'atome de sodium.

E0 = -5,14 eV ; E2 = -1,94 eV ; E3 =

-1,52 eV ; E5 = -0,85 eV.

42. Lors du passage

de l'état excité d'énergie E4 à l'état fondamental il y a

émission d'un photon de longueur d'onde 330 nm.

A quel domaine spectral appartient ce photon ?

UV. Réponse D.

43. Quel est en eV,

la valeur de l'énergie du niveau E4 ?

DE = E4-E0

= h c / l = 6,63

10-34 x3 108 / (330 10-9) =6,03 10-19

J ou 3,77 eV.

E4 = -5,14 +3,77= -1,37 eV. Réponse

E.

44- Lors du passage de l'état excité d'énergie E2 à l'état excité E1, il ya émmission

d'un photon de longueur d'onde 1138 nm. Quel est en eV la valeur du

niveau d'énergie E1 ?

DE = E2-E1

= h c / l = 6,63

10-34 x3 108 / (1138 10-9) =1,75 10-19

J ou 1,09 eV.

E1 = -1,94 -1,09= -3,03 eV. Réponse

B.

.

45

- L'atome de

sodium pris dans son état fondamental absorbe un photon de longueur

d'onde 589,3 nm. Quel est alors le niveau d'énergie de l'atome de

sodium ?

h c / l = 6,63 10-34

x 3 108 /(589,3 10-9) =3,375 10-19 J

ou 2,11 eV.

-5,14 +2,11 = -3,03 eV ( niveau excité E1 ). Réponse A.

|

|