Physique

chimie, mathématiques, concours Aspts Paris

2017.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

|

|

Physique chimie.

1. Associer les

métaux suivants à la fonction de l'objet, et précisez leur symbole

chimique :

aluminium, argent, cuivre, or, zinc.

Une gouttière de toiture : zinc, Zn.

Une pièce de monaie : argent, Ag.

Une casserole de cuisine : aluminium, Al.

Une canalisation d'eau dans une maison : cuivre, Cu.

Des lingots de banque : or, Au.

2. Citer les 4

tests majeurs permettant d'identifier les métaux.

Le test de reconnaissance du fer et de ces alliages : utiliser un

aimant.

Reconnaitre un métal grâce à sa densité.

Corrosion d'un métal au contact de l'air.

Couleur du métal ou de l'oxyde.

3. Vrai ou faux.

L'or est un métal qui s'oxyde dans l'air. Faux.

L'aluminium s'oxyde en surface, il se forme de l'alumine qui empèche la

destruction en profondeur. Vrai.

Le cuivre et le zinc rouille comme le fer. Faux.

L'aluminium résiste à la corrosion et il est très léger. On l'utilise

dans la construction des avions. Vrai.

Le zinc est moins dense que l'aluminium. Faux.

Pour fabriquer de l'acier, on mélange le zinc et le carbone. Faux.

4. Compléter le

texte suivant.

Les matériaux laissant passer le courant électrique sont appelés des conducteurs

électriques.

Les isolants

ne laissent pas passer le courant électrique comme le bois ou le verre.

Les électrons

peuvent se déplacer d'atomes en atomes sous l'action d'une tension

électrique dans un métal.

Les électrons libres se déplacent dans le sens contraire

au sens conventionnel du courant.

5. Compléter le

tableau :

Nom

|

Formule

|

Nombre

de charge positive du noyau

|

Nombre

de charges négatives

|

ion

magnésium

|

Mg2+

|

12

|

10

|

atome

magnésium

|

Mg

|

12

|

12

|

ion

iodure

|

I-

|

53

|

54

|

atome

d'iode

|

I

|

53

|

53

|

ion

zinc

|

Zn2+

|

30

|

28

|

6. Compléter la

phrase suivante :

La solution de sulfate de cuivre est une solution aqeuse qui contient

de l'eau,

des cations de symbole Cu2+ et des anions de symbole SO42-.

7. Vrai ou Faaux.

L'eau alcoolisée est conductrice de courant car elle contient des

molécules d'eau et d'éthanol. Faux.

Les particules responsables du passage du courant dans une solution

aqueuse sont les électrons libres. Faux ( les ions).

L'ion fluorure F - provient d'un atome qui a gagné un

électron. Vrai.

Une solution ionique est une solution conductrice du courant. Vrai.

8. Vrai ou Faux.

Quand on verse de la soude dans une solution contenant des ions cuivre,

on observe un précipité vert. Faux ( précipité bleu).

La dilution d'un acide consiste à verser un petit volume d'eau dans un

grand volume d'acide. Faux.

Lorsqu'on dilue un acide, son acidité diminue et son pH aussi. Faux (

le pH croît ).

Une solution basique possède plus d'ion hydrogène que d'ion hydroxydde.

Faux.

.

|

|

|

9. Compléter le

texte.

Il existe différentes centrales électriques pour créer du courant

électtrique. Les cenntrales hydrauliques utilisennt la force de l'eau,

les centrales thermiques utilisent ces trois principaux combustibles

tels que le pétrole, le charbon et le gaz.

En ce qui concerne les centrales nucléaires, on utilise de l'uranium enrichi.

Les éoliennes utilisent la force du vent.

La partie commune à ces centrales est l'alternateur.

Il permet de convertir une partie de l'énergie mécanique en énergie

électrique.

10. Vrai ou Faux.

La masse d'un objet :

varie selon

l'altitude ; ne varie pas ; varie selon la latitude

; varie selon le lieu.

Le poids d'un objet se mesure à l'aide :

d'un dynamomètre ; d'un

ampèremètre ; d'une

balance mécanique ; d'une

balance électronique.

11. Un

objet en mouvement possède une énergie cinétique Ec.

Cette énergie dépend de la masse et de la vitesse selon : Ec

= 0,5 m v2.

Donner les unités des grandeurs physiques, sachant que m s'exprime en

kg.

Ec s'exprime en joule ( J).

v s'exprime en m s-1.

12. Un

automobiliste voit subitement, à la sortie d'un virage, un camion

renversé sur la route. L'obstacle est à 70 m et la route est sèche. Le

véhicule roule à 80 km / h. le conducteur a un temps de réaction tr

d'une seconde. A 80 km /h sur route sèche, la distance de freinage est

de 41 m.

1. Quelle distance le véhicule parcourt-il

environ avant que le conducteur ne freine ?

80 / 3,6 ~22,2 m.

2 .Le conducteur

évite-t-il le choc ? Pourquoi ?

22,2 +41 = .63,2 m, valeur inférieure à 70 m ; le

choc est évité.

3. Sur route mouillée la distance de

freinage est de 69,2 m. Le conducteur aurait-il évité l'accident ?

Justifier.

69,2 +22,2 = 91,4 m, valeur supérieure à 70 m. le choc est inévitable.

Mathématiques..

1. Compléter les égalités suivantes :

(103)4 = 1012.

103 +104 = 11 x 103.

(103)2 = 1003.

(10+100)4 = 14641 x 104.

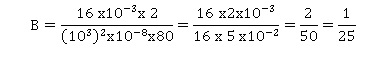

2. Vériifier que

B est un nombre entier.

3. Compléter le tableau suivant en

utilisant les bonnes identités remarquables.

a

|

b

|

a2

|

b2

|

a2-b2

|

6x

|

4

|

6x2

|

16

|

36

x2-16

|

5

|

4x

|

25

|

16x2

|

25-16x2

|

8

|

4x

|

64

|

16x2

|

64-16x2

|

..

|

|

|

|

4. Un examen comporte les deux

épreuves suivantes :

une épreuve orale ( coefficient 4) ; une épreuve écrite ( coefficient

6).

Chaque épreuve est notée de 0 à 20 points.

Un candidat pour être reçu doit obtenir au minimum 10 de moyenne.

a. Déterminer la

formule permettant le calcul de la moyenne en prenant x la note obtenue

à l'oral et y la note obtenue à l'écrit.

(4x + 6y ) / 10.

b. Sylvie a obtenu

13 à l'oral et 7 à l'écrit, serat-elle reçue ? Justifier.

(13 x4 +7 x6) / 10 = 9,4, moyenne infériieure à 10, elle n'est pas

reçue.

c. Pierre a obternu

7 à l'oral. Quelle note doit avoir Pierre à l'écrit pour avoir 10 de

moyenne ? Justifier.

( 7 x 4 + 6y) / 10 = 10 ; 28 +6y = 100 ; 6y = 72 ; y = 12.

Les parents de Pierre lui ont promis un ordinateur s'il obtenait à son

examen une note supérieure ou égal à 13. Quelle note minimale doit-il

obtenir pour avoir son ordinateur ? Justifier.

( 7 x 4 + 6y) / 10 = 13 ; 28 +6y = 130 ; 6y = 102 ; y = 17.

5. Les longueurs

sont exprimées en centimètres.

On considère un trapèze (T) tel que : sa petite base mesure x ; sa

grande base mesure y ; sa hauteur mesure 7 ; sa grande base est trois

fois plus grande que sa petite base ; son aire devient deux fois plus

grande si l'on ajoute 2 cm à sa petite base et 4 cm à la grande base

tout en conservant la même mesure pour la hauteur.

a. Traduisez

l'énoncé ci-dessus par un système de deux équations à deux inconnues x

et y.

Aire =A =(x+y) *7 / 2 = 3,5 avec y = 3x.

A = 14 x.

2 A = (x+2 +y+4)*3,5 = (x+y+6) *3,5 = (4x+6)*3,5 ; A = (2x+3)*3,5.

b. Résolvez ce

système et trouvez les mesures des bases du trapèze.

14x = 7 x +10,5 ; x = 10,5 / 7 ; x =1,5 et y = 4,5.

c. Calculez l'aire

en cm2 du trapèze.

A = 14 *1,5 = 21 cm2.

6. Calculer le plus

grand diviseur commun de 540 et 300.

300 =22 x 3 x52.

540 = 22 * 33 x 5.

Le plus grand diviseur commun de ces deux nombres est : 22

x3 x5=60.

b. Une pièce

rectangulaire de 5,4 m de long et de 3 m de large est recouverte, sans

découpe, par des dalles de moquettes carrées, toutes identiques. Quelle

est la mesure du côté de ces dalles, sachant que l'on veut le

moins de dalles possible ?

Le côté mesure 60 cm.

c. Calculer le

nombre de dalles utilisées.

5 x9 = 45 dalles.

|

|

|