SVT,

concours Aspts Sud Est

2019.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

|

|

1. L'homme :

descend du singe ;

possède des caractères communs avec les poissons osseux ;

partage environ 99 % de son patrimoine génétique avec le chimpanzé ;

appartient au groupe des primates.

2. Parmi les caractères héréditaires ci-dessous, quels sont les caractères spécifiques ?

couleur des yeux ; forme des yeux ; la bipédie ; les cheveux blonds ; l'obésité ; la couleur de la peau ; la colonne vertébrale ; la présence de 32 dents à l'âge adulte ; les cinq doigts.

3. Il y a environ 65 millions d'années :

la lune n'existait pas ; Homo Sapiens n'existait pas ; les fossiles n'existaient pas ; les dinausores ont disparu ; la terre n'existait pas.

4. Les énergies fossiles sont :

renouvelables à l'échelle géologique ; inépuisables ;

non renouvelables à l'échelle humaine ; issues de la décomposition de matière organique.

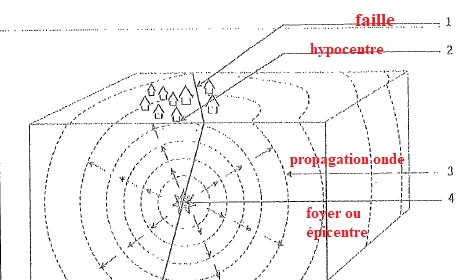

5. Au sujet du schéma suivant représentant un séisme :

6. Comment nomme t-on l'étude des fossiles ?

paléogénèse ; fossilologie ; paléontologie ; archéologie ; paléologie.

7. Le système nerveux :

peut être perturbé par le mode de vie ( bruit intense, manque de sommeil ....)

est composé de nerfs et de centres nerveux.

transmet un message le long des axones et des dentrites neuronnaux.

transmet un message uniquement de nature électrique.

utilise de nombreux neurotransmetteurs qui permettent la circulation du message nerveux le long des nerfs.

.possède des zones de connexions entre neurones appelées synapses.

8. Chaque gamète, chez l'homme comporte :

zéro chromosome ; 23 chromosomes ; 46 chromosomes ; 46 paires de chromosomes ; un autre nombre de chromosomes.

9. Chaque cellule lymphocitaire, chez l'homme, comporte :

zéro chromosome ; 23 chromosomes ; 46 chromosomes ; 46 paires de chromosomes ; un autre nombre de chromosomes.

10. Chaque globule rouge chez l'homme comporte :

zéro chromosome ; 23 chromosomes ; 46 chromosomes ; 46 paires de chromosomes ; un autre nombre de chromosomes.

11. Chaque cellule musculaire, chez l'homme trisomique, comporte :

zéro chromosome ; 23 chromosomes ; 46 chromosomes ; 46 paires de chromosomes ; un autre nombre de chromosomes.

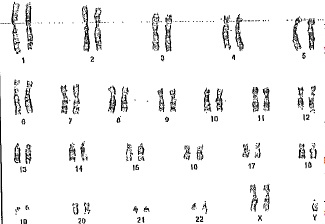

12.Le document suivant représente :

un caryotype humain féminin normal ; un caryotype humain masculin normal ; un caryotype humain féminin anormal ;

un caryotype humain masculin anormal ; un génotype féminin normal

13. La fécondation a lieu dans l'ovaire, dans la trompe, dans la paroi de l'utérus, dans le col de l'utérus, dans le vagin.

14. Définir l'acronyme PMA

Procréation médicalement avortée ; procréation médicalement assistée ; protection médicale apportée ;

protection matérielle autorisée.

|

|

|

15. L'IVG est devenue légale en France en : 1942 ; 1964 ; 1975 ; 2001.

16. Concernant les maladies sexuellement transmissibles :

le préservatif masculin est efficace contre les IST ;

le préservatif féminin est efficace contre les IST ;

la pillule du lendemain est efficace contre les IST ;

le préservatif peut être lavé et réutilisé ;

le stérilet est un contraceptif mais ne protège pas contre les IST.

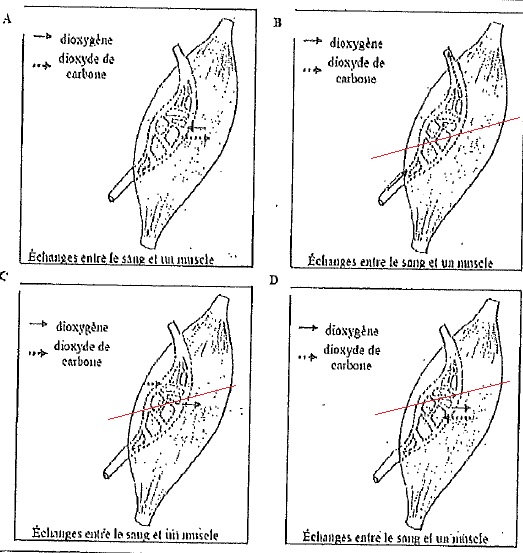

17. Le(s)quel(s) des schémas suivants est (sont exact(s) ?

18

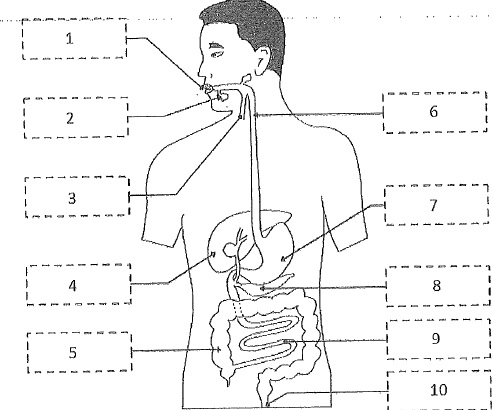

: Au sujet du schéma suivant représentant l'appareil digestif.

1 représente la bouche, siège d'une activité enzymatique.

2 représente une glande salivaire.

3 représente l'oesophage.

4 représente le foie.

5 représente le colon ascendant.

6 représente la trachée.

7 représente le foie. (estomac)

8 représente la vésicule biliaire ( pancréas)

9 représente le colon descendant ( intestin)

10 représente le rectum.

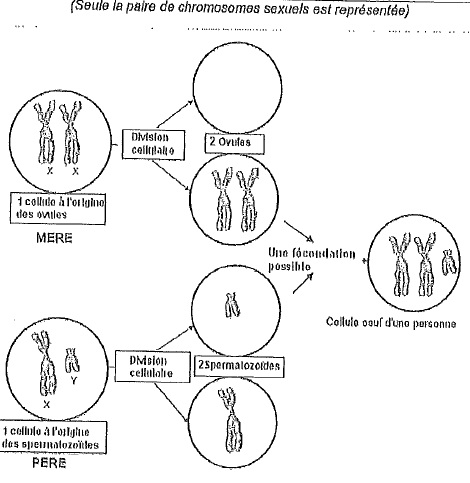

19. Le schéma suivant représente :

une situation normale.

une situation anormale.

une explication possible du syndrome de Turner.

une explication possible du syndrome de Klinefelter.

une explication possible du syndrome de Down.

une explication possible du syndrome trisomique.

20. La fusion de 2 gamètes est nommée :

gestation ; conception ; contraception ; fécondation ; gamétogénèse ; nidation ; reproduction.

21. Les micro-organismes :

sont visibles à l'oeil nu ; sont aussi nommés virus ; sont toujours pathogènes ; sont toujours détruits par les antibiotiques ;

ne répondent à aucune des 4 propositions ci-dessus.

22. Je

suis une méthode préventive, qui s'oppose aux maladies infectieuses en

empêchant l'introduction de microbes dans l'organisme, le suis :

l'asepsie ; la contamination ; l'antisepsie ; la vaccination.

.

23. Un individu séropositif au VIH :

est toujours atteint du SIDA ; présente toujours dans son corps des anticorps anti-VIH ;

présente toujours dans son corps des antigènes anti-VIH ;

présente toujours dans son corps des anticorps VIH .

présente toujours dans son corps des antigènes VIH ;

ne répond à aucune des 5 propositions ci-dessus.

24. Le virus de l'immunodéficience humaine :

se transmet toujours en s'embrassant ;

se transmet toujours par voie sexuelle ;

se transmet toujours par voie intraveineuse ;

se transmet toujours par voie foetale ;

ne se transmet jamais par voie sexuelle

ne se transmet jamais par voie foetale ; ne répond à aucune des 7 propositions ci-dessus.

25. La réponse immunitaire innée :

comprend les barrières physiques ; vrai

fait intervenir les lymphocytes T ;

fait intervenir la phagocytose et la réaction inflammatoire. Vrai ;

est une réaction spécifique ;

est une réaction non spécifique ; vrai

est une réaction immédiate. Vrai ;

fait intervenir les lymphocytes B ;

est basée sur la reconnaissance d'antigènes.

26. La réponse immunitaire acquise :

comprend les barrières physiques ;

fait intervenir les lymphocytes T ; vrai

fait intervenir la phagocytose et la réaction inflammatoire.

est une réaction spécifique vrai;

est une réaction non spécifique ;

est une réaction immédiate.

fait intervenir les lymphocytes B ;

est basée sur la reconnaissance d'antigènes.

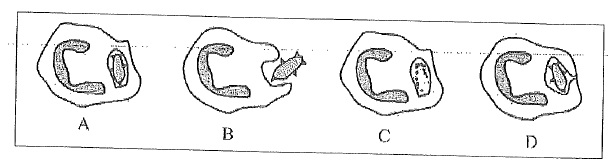

27. Au sujet du schéma suivant représentant la phagocytose :

.L'ordre correct est : B ; D ; A ; C ; A ; B ; C ; D ; B ; A ; D ; C ; C ; A ; D ; B.

28.

Le bacille de Calmette et Guérin est :

responsable de la peste ; responsable de la tuberculose ; responsable de la coqueluche ; un vaccin.

29. Le bacille de Koch est :

responsable de la peste ; responsable de la tuberculose ; responsable de la coqueluche ; un vaccin.

30.

Je suis une substance organique produite dans les cellules vivantes,

qui agit comme catalyseur chimique dans les changements chimiques. Je

suis :

une enzyme ; un cataplasme ; une hormone ; un gamète.

31. Aurélie est malade et doit prendre le médicament suivant :

Amoxicilline 500 mg / 5 mL. Antibiotique bactérien de la famille des béta-lactamines du groupe des amino-pénicillines.

MYLAB,

BIOGARDAN, SANROZ étant trois gégériques de l'amoxicilline, le

préparateur en pharmacie, qui hésite entre les trois, peut lui donner

n'importe lequel d'entre eux.

Aurélie a eu obligatoirement une ordonance du médecin ; Aurélie a la grippe ;

Aurélie pourra acheter une nouvelle boîte de médicament en pharmacie si elle n'est pas tout a fait guérie.

Aurélie pourra donner la fin de la boîte à son mari, qui a exactement les mêmes symptômes qu'elle.

32. Julien et son frère sont jumeaux monozygotes. Leur père soufre de l'arthrite, ainsi que Julien, mais pas son frère.

Julien et son frère proviennent du même ovule mais pas du même spermatozoïde ;

Julien provient d'un ovule et d'un spermatozoïde, et son frère vient d'un ovule et d'un spermatozoïde différent ;

l'arthrite est une maladie non héréditaire, car le frère de Julien ne souffre pas ;

l'arthrite est une maladie héréditaire car Julien et son père en souffrent ;

le grand père de Julien était sans doute arthritique ;

cett situation est inexplicable.

|

|

|

|

.33. Mon père et du groupe B+, ma mère est du groupe A- ; je peux être de groupe :

A ; B ; O ; AB vrai.

34. Mes parents sont tous deux du groupes O+ ; je peux être de groupe :

A+ ou A- ; B+ ou B- ; O+ vrai ; O- vrai.

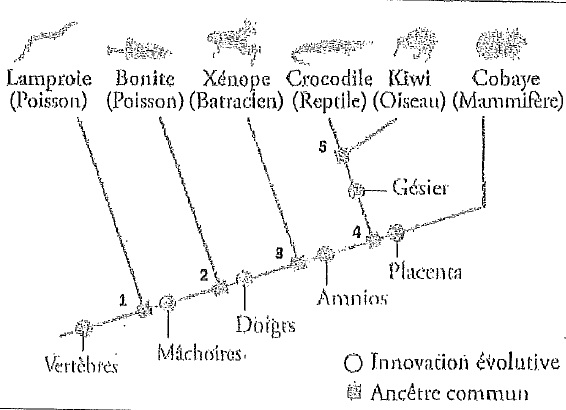

35 à 37. On donne l'arbre phylogénétique suivant :

L'ancètre commun de 3 possède :

mâchoires, doigts , vertèbres ;

vertèbres, amnios, mâchoires, doigts ;

vertèbres, mâchoires, amnios ;

placenta, amnios.

L'ancètre commun de 4 a t-il vraiment existé ? Oui ; non.

Le cobaye possède les attributs suivants :

vertèbres uniquement ; vertèbres et mâchoires uniquement ; vertèbres, mâchoires et doigts uniquement ;

amnios, mâchoires, doigts, vertèbres ; vertèbres, doigts, mâchoires, gésier, amnios.

Chez les populations de drosophiles, on trouve un grand nombre de

caractères très différents : Certains possèdent des yeux rouges, des

yeux blancs, de longues ailes ou encore des ailes très courtes. Le gène

qui gouverne la couleur des yeux présente plusieurs allèles, R est

l'allèle qui donne la couleur rouge, b est celui qui donne la couleur

blanche. Parmi les drosophiles, on peut retrouver plusieurs

combinaisons d'allèles différents :

Pour les mouches aux yeux rouges, on peut observer les combinaisons suivantes : RR et Rb ;

pour les mouches aux yeux blancs on trouve une seule combinaison : bb.

38. L'allèle b est un allèle : dominant par rapport à R ; récessif par rapport à R ; codominant avec R.

39. L'allèle R est un allèle : dominant par rapport à b ; récessif par rapport à b ; codominant avec b.

Le gène qui gouverne la forme des ailes présente également deux

allèles. L est l'allèle qui gouverne la forme longues ailes, vg est

l'allèle qui code pour la forme réduite des ailes. L est dominant par

rapport à vg.

40. Une drosophile qui présente des ailes longues peut avoir sur ses chromosomes :

LL ; vg vg ; L vg ; vg L.

|

|

|