La

physique au service de la médecine, bac S Antilles 2020.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

..

..

|

.

.

|

..

..

......

...

|

L'échographie.

Les ondes utilisées fonctionnent en émission et en réception

d'ondes ultrasonores de fréquences comprises enntre 1 et 15 MHz.

Lorsque ces ondes rencontrent un calcul biliaire, elles sont en partie

absorbées et en partie réfléchies vers la sonde. L'écho qui en résulte

donne des informations sur la position et la masse volumique des tissus

rencontrés.

1.1. Donner les caractéristiques d'une onde sonore.

Onde mécanique longitudinale.

1.2. Comparer les

valeurs de la célérité des ultrasons dans le calcul biliaire et dans

l'air. Proposer une explication à cette différence.

Cair = 346 m /s ; ccalcul = 1,54 103 m/s.

1,54 103 /346 ~4,45.

L'air est un gaz, le calcul biliaire est un solide. La célérité des

ultrasons est plus grande dans un milieu condensé comme un calcul

biliaire.

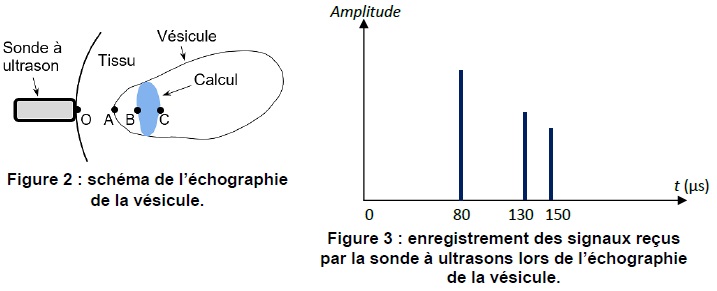

1.3 On réalise

l'échographie de la vésicule d'un patient, celle-ci fait apparaître un

calcul biliaire. La salve d'ultrasons est émise du point O à la date t=0.

1.3.1 Expliquer l'origine des trois signaux présents.

Premier signal : réflexion sur la vésicule ( point A).

Second signal : réflexion sur l'entrée du calcul ( point B).

Troisième signal : réflexion sur l'extrémité du calcul ( point C).

1.3.2. Déterminer une des dimensions du calcul biliaire.

Durée des trajets OA + AO : 80 µs à la célérité c = 1,40 103 m /s.

Durée des trajets AB + BA : 50 µs à la célérité c = 1,50 103 m /s.

Durée des trajets BC + CB : 20 µs à la célérité c = 1,54 103 m /s.

Largeur BC du calcul : 1,54 103 x20 10-6 / 2 =0,0154 m ~ 1,5 cm.

1.4. L'onde émise par la sonde possède une intensité sonore I = 1 x 10-2 W m-2. L'atténuation a de l'onde reçue dépend de la distance totale qu'elle parcourt dans le milieu et de sa fréquence. On donne a = 1 dB cm-1 MHz-1.

1.4.1. Montrer que le niveau sonore L de l'onde émise est L = 100 dB.

L = 10 log (I / I0) = 10 log ( 10-2 / 10-12) = 10 log (1010) = 100 dB.

1.4.2. La vésicule

se trouve 5 cm sous la peau. Montrer qu'il est plus judicieux

d'utiliser un émetteur de fréquence 5,0 MHz plutôt que 10 MHz.

Atténuation a = 1 x 5 x5 = 25 dB pour la fréquence de 5,0 MHz.

Atténuation a = 1 x 5 x10 = 50 dB pour la fréquence de 10 MHz.

Les ultrasons de fréquence 5 MHz sont moins atténués que ceux de fréquence 10 MHz..

1.4.3 Calculer la longueur d'onde dans le vésicule pour la fréquence de 5 MHz.

l = c / f =1,5 103 / (5 106)= 3,0 10-4 m.

1.4.4. La taille

des détails qu'on souhaite visualiser, appelée " résolution spatiale",

doit être du même ordre de grandeur que la longueur d'onde de l'onde

ultrasonore émise par la sonde. L'échographie de la thyroïde, organe

beaucoup plus petit que la vésicule et placé à environ 2 cm sous la

peau, se fait de préférence avec une sonde émettant un signal de 10 MHz

plutôt que 5,0 MHz. Expliquer ce choix sachant que la résolution

spatiale souhaitée est de 0,2 mm pour cet organe.

Atténuation a = 1 x 2 x5 = 10 dB pour la fréquence de 5,0 MHz.

Atténuation a = 1 x 2 x10 = 20 dB pour la fréquence de 10 MHz.

Longueur d'onde à 5 MHz : 1,40 103 / (5,0 106) =2,8 10-4 m = 0,28 mm, valeur supérieure à la résolution spatiale.

Longueur d'onde à 10 MHz : 1,40 103 / (10,0 106) =1,4 10-4 m = 0,14 mm, valeur inférieure à la résolution spatiale.

Malgré une atténuation plus importante, la fréquence de 10 MHz permet

de distinguer des détails de dimension de l'ordre de 0,14 mm.

|

...

|

....

|

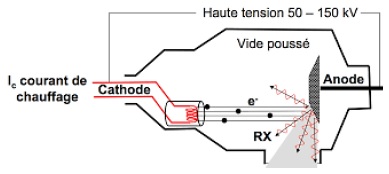

La radiographie au rayons X

Le tube de rayons X est constitué d'une anode et d'une cathode entourées par des enveloppes de protection.

L'extrémité de la cathode est constituée d'un filament de tungstène qui

libère des électrons lorsqu'il est traversé par un fort courant

électrique.

Ces électrons accélérés par une forte tension électrique, se déplacent

vers l'anode, plaque métallique en rhodium. Certains atomes de rodhium

de cette plaque sont alors excités puis regagnent leur état fondamental

tout en libérant un photon associé à un rayonnement X.

Le noyau de l'atome de rhodium a pour symbol : 10345Rh.

2.1. Transition énergétique de l'atome de rhodium et production de rayons X.

2.1.1. Donner la composition du noyau de cet atome.

45 protons et 103-45 = 58 neutrons.

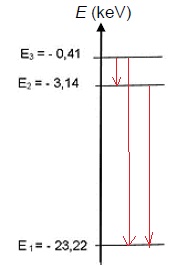

2.1.2 Reproduire le

diagramme simplifié des niveaux d'énergie de cet atome et y représenter

par des flèches toutes les transitions énergétiques au sein de l'atome

pouvant s'accompagner d'un photon associé à un rayonnement.

2.1.3 L'énergie d'un photon libéré lors d'une de ces ransition est Eß = 3,65 10-15 J. Identifier cette transition.

3,65 10-15 / (1,6 10-19)=2,28 104 eV = 22,8 keV soit 23,22 -0,41)

Il s'agit de la transition di niveau E3 au niveau E1.

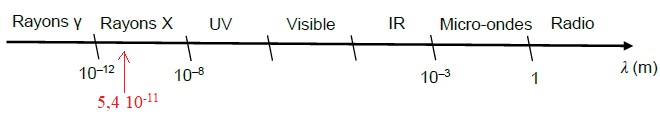

2.1.4. Déterminer

la valeur de la longueur d'onde du rayonnement associé à cette

transition. Ce résultat est-il cohérent avec le domaine de

fonctionnement de l'appareil ?

l = hc / Eß =6,63 10-34 x3,0 108 /(3,65 10-15) ~5,4 10-11 m, valleur appartenant au domaine des rayons X.

2.2. Absorption des rayons X.

Une radiographie aux rayons X fait apparaître des surfaces claires ou

sombres en fonction de la nature des tissus traversés et de

l'absorption du rayonnement.

L'absorption d'un milieu peut s'évaluer en comparant f0 la puissance surfacique entrant dans le milieu à f la puissance surfacique sortant du milieu.

La couche de demi-absorption ( ou CDA) d'un tissu correspond à

l'épaisseur ( en cm) pour laquelle la moitié de la puissance surfacique

incidente des rayons X a été absobée. Elle permet de définir le

coefficient d'absorption µ d'un tissu par la relation :

µ = ln(2) / CDA avec µ en cm-1.

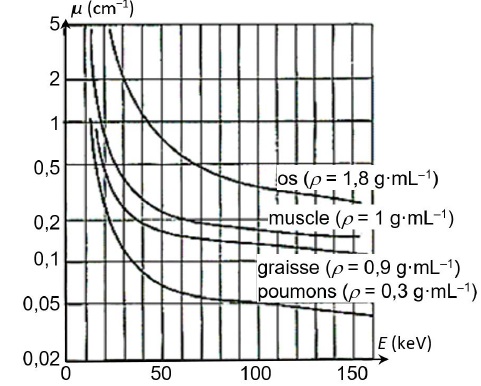

La figure suivante montre l'évolution du coefficient d'absorption µ pour divers tissus de masses volumiques r différentes, en fonction de l'énergie E du photon associé au rayonnement X.

2.2.1 Analyser qualitativement l'influence de la masse volumique des tissus traversés et de l'énergie des photons sur la valeur de µ.

Pour une énergie donnée des photons X, µ augmente lorsque la masse volumique des tissus croït.

Pour une masse volumique donnée, µ diminue lorsque l'énergie des photons croït.

2.2.2. Calculer, puis comparer la CDA d'un os à celle des poumons pour E = 70 keV. Comment peut-on interpréter ce résultat ?

Pour les poumons à 70 keV : µ~0,06 cm-1. CDA = ln2 / 0,06 ~11,6 cm.

Pour les os à 70 keV : µ~0,5 cm-1. CDA = ln2 / 0,5 ~1,4 cm.

Les os absorbent beaucoup plus les rayons X que les tissus mous. Les os

apparaissent en surface claires sur le cliché, tandis que les poumons

apparaissent en surfaces sombres.

3. La transmission des images. ( en télémédecine).

Chaque image est formée d'un quadrillage appelé matrice contenant un

nombre variable de pixels, chaque pixel étant codé avec un nombre

variable de bits.

3.1. Vérifier par un calcul la valeur de la taille de l'image UHD-8K en imagerie microscopique.

Matrice 7680 x 4320 ; codage en 24 bits par pixels. Taille d'une image : 100 Mo.

Nombre de pixels : 7680 x4320 =3,32 107.

Nombre de bits : 3,32 107 x24 =7,96 108 bits = 796 Mbits.

Taille de l'image : 7,96 108 / 8 =9,95 108 octets = 99,5 mégaoctets ~100 Mo.

3.2. La durée de

transmission d'une image microscopique de résolution UHD-8K via une

technologie VDSL ( débit binaire 16 Mbits / s) est de l'ordre d'une

minute. Montrer que la durée de transmission en technologie Gigabit

Ethernet ( débit binaire 1000 Mbits / s) est plus adaptée à la

téléconsultation en imagerie microscopique de résolution UHD-8K.

Durée de la transmission pour une transmission en technologie Gigabit Ethernet :

796 / 1000 ~0,8 s.

La technologie Gigabit Ethernet n'est pas disponible partout. Un

cabinet médical envoie des dossiers de taille moyenne 4 Go contenant

des images au format PNG en utilisant une technologie VDSL.

3.3. Calculer la durée moyenne de transmission d'un ensemble de 10 dossiers médicaux. Commenter.

Taille des 10 dossiers : 40 Go = 40 x1000 = 40 000 Mo soit 8 x40 x1000 = 3,2 105 Mbits.

Durée de transmission en utilisant une technologie VDSL : 3,2 105 / 16=2 104 s ( 5,5 heures).

Ce temps est excessif.

3.4. Proposer un format d'image adapté à la téléconsultation simultanée de 10 dossiers en précisant le taux de compression choisi.

JPEG-LS, qualité diminuée, pertes d'informations réversibles.

Taux de compression 8.

Taille des 10 dossiers : 40 Go = 40 x1000 = 40 000 Mo soit 8 x40 x1000 = 3,2 105 Mbits.

Après compression : 3,2 105 /8 =4 104 Mbits.

Durée de transmission en utilisant une technologie VDSL : 4 104 / 16=2,5 103 s ( 0,7 heure).

|

|