La

gomme arabique, bac S Centres étrangers 2020.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

..

..

...

|

....

|

2. Protocole d’hydrolyse de la gomme

arabique

L’hydrolyse de la gomme arabique est réalisée en

présence d’acide méthanoïque. Pour étudier l’influence de l’acide

méthanoïque sur la réaction

d’hydrolyse, on réalise plusieurs mélanges en introduisant une quantité

identique de gomme arabique et un même volume de solution aqueuse

d’acide méthanoïque mais de pourcentage massique en acide méthanoïque

différent.

L’ensemble est chauffé à reflux durant 5 h. L’analyse des mélanges

réactionnels s’effectue par chromatographie sur couche mince (CCM).

Le tableau synthétique suivant présente les conditions expérimentales, les résultats des

chromatographies ainsi que leurs interprétations.

n°

du prorocole

|

%

massique acide méthanoïque

|

Aspect

du mélange final

|

Résultats

CCM

|

interprétations

|

1

|

40

%

|

légèrement

trouble, incolore

|

taches

secondaires, traînées

|

hydrolyse

complète, dégradation des sucres

|

2

|

30

%

|

limpide,

légèrement jaune

|

taches

nettes et quelques taches secondaires

|

hydrolyse

complète,

légère dégradation

|

3

|

25

%

|

limpide,

clair

|

taches

nettes

|

hydrolyse

complète,

pas de dégradation

|

4

|

20

%

|

légèrement

trouble, incolore |

taches

un peu moins nettes

|

hydrolyse

incomplète. |

D’après « application de la chromatographie sur

couche mince à l’analyse des gommes et des bois tropicaux » par J.Doat

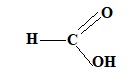

2.1. Écrire la

formule semi-développée de l’acide méthanoïque.

2.2. Citer un

avantage de l’utilisation d’un chauffage à reflux.

La température est un facteur cinétique ; Ce chauffage accélère la

réaction en évitant les pertes de matière : les vapeurs se condensent

dans le réfrigérant à eau et retombent dans le milieu réactionnel.

2.3. Quels sont les

dépôts à réaliser sur la ligne de dépôt de la plaque de CCM pour

pouvoir interpréter les résultats ? Justifier.

Produit issu de l'hydrolyse de la gomme ; arabinose ( étalon),

galactose ( étalon) et rhamnose ( étalon).

2.4. Choisir le

protocole le plus adapté pour effectuer l’hydrolyse de la gomme

arabique. Justifier.

L'hydrolyse doit être complète en évitant la dégradation des sucres :

protocole n°3.

3. Analyse

quantitative en arabinose du résultat de l’hydrolyse de la gomme

arabique.

On prélève un échantillon de volume égal à 2 mL du mélange réactionnel

obtenu après hydrolyse de la gomme arabique. Cet échantillon contient

de l’arabinose à une concentration de l’ordre de 3,5 x 10-2

g.L-1.

On ajoute à cet échantillon 5 mL d’acide sulfurique et 0,05 mL de

phénol. Ce dernier forme un complexe coloré orange exclusivement avec

l’arabinose. Les quantités utilisées sont telles que l’arabinose est en

défaut par rapport au phénol.

On dispose par ailleurs d’une solution étalon d’arabinose à 1,0 x 10-1

g.L-1.

Proposer un protocole expérimental détaillé, notamment la fabrication

de la gamme étalon, permettant de déterminer la concentration en

arabinose dans l’échantillon étudié.

Numéroter

6 tubes à essais de 0 à 5.

Introduire

dans les 5 premiers tubes à essais 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 mL de solution

étalon, 5 mL d’acide sulfurique et 0,05 mL de phénol.

Dans

le tube n°6, introduire 2 mL de mélange réactionnel,

5 mL d’acide

sulfurique et 0,05 mL de phénol.

Compléter

chaque tube à 10 mL avec de l'eau distillée.

Laisser

la coloration se développer.

Tubes

|

0

( témoins )

|

1

|

2

|

3

|

4

|

Volume

solution étalon (mL)

|

0

|

0,5

|

1

|

2

|

3

|

Réactif

( mL)

|

5 mL d’acide

sulfurique et 0,05 mL de phénol.

|

Concentration

arabinose( mg/L)

|

0,000

|

100

*0,5 / 10

=5

|

100*1/10

=10

|

100*2/10

=20

|

100*3/10

=30 |

Le complexe étant coloré en orange, la solution présente un maximum

d'absorption dans le cyan ( 480 nm) couleur complémentaire de l'orange.

Mesurer l'absorbance de chaque solution à la longueur d'onde de 480 nm.

Tracer la courbe

absorbance = f( concentration en arabinose). Celle-ci permet de trouver

la concentration en arabinose du mélange réactionnel.

|

...

...

|