Une

tour énergétique, bac S Centres étrangers 2020.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

..

..

|

.

.

|

..

..

......

...

|

Une

tour de stockage d’énergie – premier ouvrage de ce type en France – a été inaugurée, le 23 novembre 2016, à Brest.

Raccordée au réseau de chaleur brestois, cet énorme ballon d’eau chaude baptisé « Miroir des énergies » sert de chauffage

d’appoint

pour l’université située à proximité. La tour permet de stocker 1000 m³

d’eau. La nuit, la tour récupère l’énergie issue de l’usine de

valorisation énergétique des déchets située à proximité, ce qui permet

de porter la température de l’eau à 98°C. Au matin, on utilise une

partie de l’énergie stockée pour chauffer des locaux de l’université.

http://www.brest-bellevue.net

D’après : Génie climatique magazine – Thomas Hamon

Ce dispositif permet de diminuer la quantité de gaz naturel consommée

pour le chauffage. 2 500 MWh sont ainsi récupérés par an, entrainant une

réduction des émissions de CO2 de la métropole brestoise de 12 700 tonnes sur 20 ans.

1. Chauffage de l’eau durant la nuit.

À l’intérieur de la tour, l’eau est stockée dans une cuve unique.

1.1. Donner le nom des trois types de transferts thermiques.

Conduction, convection et rayonnement.

1.2. Indiquer quel type de transfert thermique principal permet à la

température de l’eau de devenir homogène.

La convection.

Dans la suite de l’exercice, on considère que la température de l’eau

est homogène.

1.3. Pendant un cycle de chauffage de 24 h des bâtiments, la

température de l’eau contenue dans la tour diminue de 98°C à 72°C. La nuit, elle est portée à 98°C.

Données :

- Capacité thermique massique de l’eau : ceau = 4180 J.kg-1.K-1

- Masse volumique de l’eau : reau = 1 000 kg.m-3

1.3.1. Donner la relation entre la variation d’énergie interne de l’eau

à l’intérieur de la cuve et la variation de sa température.

Q = m ceau DT.

1.3.2. Montrer que la quantité d’énergie Q à fournir pour élever la

température de l’eau contenue dans la tour de 72 à 98°C est égale à 1,1x1011 J.

Q =1000 x 1000 x4180 x(98-72)~1,1 1011 J.

2. Isolation thermique de la tour de stockage.

La cuve stockant l’eau est constituée de deux enveloppes en acier séparées d’un isolant de type laine de verre d’épaisseur e.

Cette cuve peut être modélisée par un cylindre de hauteur h égale à

19,50 m et de diamètre extérieur d égal à 9,50 m et d’épaisseur e,

fermé dans sa partie supérieure par un disque de même diamètre et de

même épaisseur.

Données :

- La résistance thermique Rth d’une paroi plane est donnée par la relation :

Rth =e /(λ S)

où :

e est l’épaisseur de la paroi (en m),

S la surface d’échange en m²,

λ la conductivité thermique (en W.m-1.K-1).

- Le flux thermique F à travers une paroi de résistance thermique Rth séparant deux milieux de températures respectives T1 et T2 est donné par la relation :

F=(T1− T2) / Rth

où :

F est exprimé en W,

Rth en unité du système international,

T1 et T2 en K.

- Conductivité thermique de l’isolant à l’intérieur de la double enveloppe en acier :

l = 0,032 W.m-1.K-1.

2.1. Indiquer le type de transferts thermiques qui n’existe pratiquement plus entre la cuve et le milieu extérieur.

Le transfert thermique par conduction est très diminué par la présence de l'isolant.

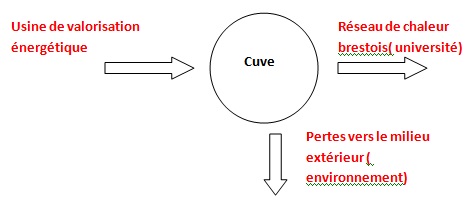

2.2. Schématiser

les échanges énergétiques du système {eau de la cuve} sur une durée de

24 h avec l’usine de valorisation des déchets, les locaux de

l’université et l’environnement. Préciser le sens des transferts

thermiques.

2.3. Isolation de la tour.

On néglige le transfert thermique vers le sol.

2.3.1. Montrer que la surface S de la paroi extérieure de la cuve en contact avec l’air est égale à 653 m2.

Aire latérale du cylindre de hauteur h =19,50 m et de diamètre D = 2R =9,50 m.

p D h =3,14 *9,50 *19,50 ~582 m2.

Aire de la partie supérieure : p R2 = 3,14 x (9,5 /2)2 ~70,1 m2.

Total : S =582 +70,1 ~653 m2.

2.3.2. Calculer

l’épaisseur minimale e de la couche d’isolant nécessaire pour que les

pertes thermiques n’excèdent pas 1,0 % de l’énergie reçue de l’usine de

valorisation sur 24 h en faisant les hypothèses suivantes :

- les dimensions de la tour sont telles que l’on peut modéliser la

résistance thermique de sa paroi par celle d’une paroi plane de même

surface S ;

- on considère que la paroi n’est constituée que du matériau isolant ;

- la valeur de la température moyenne de l’eau contenue dans la tour de stockage d’énergie thermique est de 90°C ;

- la valeur de la température moyenne extérieure à Brest est de 10°C.

Energie reçue : 1,1 1011 J.

Pertes thermiques maximales : 1,1 109 J.

Résistance thermique de la tour : Rth =e /(λ S) = e/(0,032 x 653) =e / 20,9.

Pertes thermiques par jour : (T1− T2) / Rth x(24 x3600).

(90-10) x 20,9 / e x 24 x3600 = 1,1 109.

e = 0,13 m.

|

...

|

....

|

3. Réduction de l’empreinte carbone

La tour de stockage permet de diminuer le recours aux ressources d’énergie fossiles telles que le gaz naturel.

Données

- La combustion complète d’un kg de gaz naturel libère une énergie de 54,0 MJ.

- Masses molaires moléculaires en g.mol-1 :

dioxyde de carbone : 44,0

méthane : 16,0

- 1 MWh = 3 600 MJ.

On assimile le gaz naturel à son principal constituant, le méthane.

3.1. Écrire l’équation de combustion complète du méthane CH4 sachant que les produits de la réaction sont le dioxyde de carbone et l’eau.

CH4 (g) + 2O2(g) ---> CO2(g) + 2H2O(g)

3.2. « 2 500 MWh sont ainsi récupérés par an, entrainant une réduction des émissions de CO2 de la métropole brestoise de 12 700 tonnes sur 20 ans. » Les données chiffrées de cette affirmation sont-elles cohérentes ?

Quantité de matière de méthane dans 1 kg : 1000 / 16 =62,5 mol.

Quantité de matière de dioxyde de carbone correspondante produite lors de cette combustion : 62,5 mol.

Masse de dioxyde de carbone : 62,5 x44 =2,75 103 g = 2,75 kg.

Masse de méthane correspondant à une énergie de 2500 MWh soit 2500 x 3600 =9,0 106 MJ.

9,0 106 / 54,0~1,67 105 kg = 167 tonnes de méthane par an.

Sur 20 ans : 167 x20 ~3,33 103 t.

Masse de dioxyde de carbone : 3,33 103 x2,75 ~9,2 103 tonnes.

Ecart relatif avec la valeur annoncée ( 12,7 -9,2) / 12,7 ~0,28 ( 28 %).

L'économie réalisée sur la réduction des émissions de CO2 est surestimée.

|

|