Mathématiques

: QCM, probabilités, fonction, suite, géométrie, bac Métropole 2021.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

..

..

|

.

.

|

..

..

......

...

|

Exercice

1. QCM. 4 points.

On considère :

- la droite D passant par les points A(1 ; 1 ; -2) et B(-1 ; 3 ; 2) ;

- La droite D' de représentation paramétrique :

x = -4+3t ; y = 6-3t ; z = 8-6t avec t réel ;

- le plan P d'équation cartésienne x+my-2z+8=0 avec m un réel.

1. Parmi les points suivants, lequel appartient à la droite D' ?

M1(-1 ; 3 ; -2) ; M2(11 ; -9 ; -22) vrai ; M3(-7 ; 9 ; 2) ; M4(-2 ; 3 ; 4).

M1 : -1 = -4+3t ; t=1 ; y =6-3=3 ; z=8-6=2 diffère de -2.

M2 : 11 = -4+3t ; t=5 ; y =6-15=-9 ; z=8-30= -22 .

y = 6-3t ; z = 8-6t

2. Coordonnées d'un vecteur directeur de la droite D' :

(-4 ; 6 ; 8) ; (3 ; 3 ; 6) ; (3 ; -3 ; -6) vrai ; (-1 ; 3 ; 2).

3. Les droites D et D' sont :

sécantes ; strictement parallèles ; non coplanaires ; confondues. Vrai

xA = -4+3t =1 soit t = 5 /3 ; y = 6-5=1= yA ; z = 8-10 =-2 = zA.

xB = -4+3t = -1 soit t = 1 ; y = 6-3=3= yB ; z = 8-6 = 2 = zB.

4. La valeur de m pour laquelle la droite D est parallèle au plan P est :

-1 ; 1 ; 5 vrai ; -2.

Coordonnées d'un vecteur directeur de la droite D : (-2 ; 2 ; 4).

Coordonnées d'un vecteur normal au plan P : (1 ; m ; -2).

Si la droite D et le plan P sont parallèles, le produit scalaire de ces deux vecteurs doit être nul :

-2*1+2m-2*4=0 soit m =5.

Exercice 2. ( 6

points).

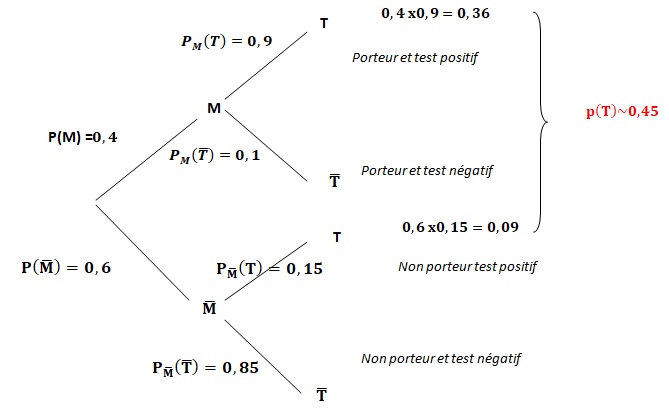

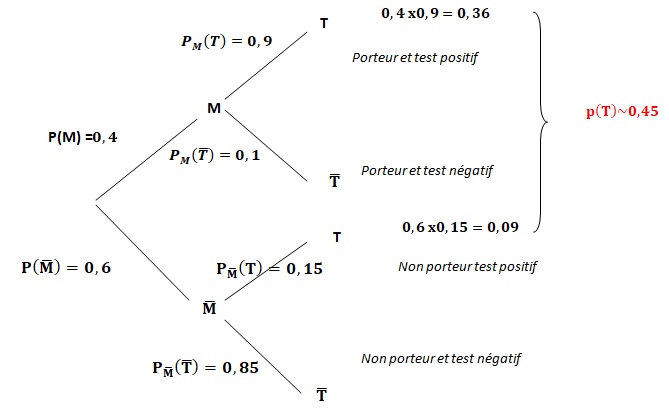

La

leucose des chats est provoquée par un virus. Dans un centre

vétérinaire, on estime que 40 % des chats sont porteurs de la maladie.

On réalise un test de dépistage de la maladie parmi les chats présents

dans ce centre. Les caractéristiques du test sont :

- lorsque le chat est porteur de la maladie, le test est positif dans 90 % des cas ;

- lorsque le chat n'est pas porteur de la maladie, le test est négatif dans 85 % des cas.

On choisit un chat au hasard et on considère les événements suivants :

M : le chat porte la maladie.

T : le test est positif.

1.a Traduire la

situation à l'aide d'un arbre pondéré.

1.b Calculer la probabilité que le chat porte la maladie et que le test soit positif.

P(M n T)=0,4 x0,9 = 0,36.

c. Démontrer que

P(T) = 0,45.

d. On choisit un chat parmi ceux dont le test est positif. Clalculer la probabilité qu'il porte la maladie.

P(T(M) = P(T n M) / P(T) =0,36 / 0,45=0,80.

2. Dans ce centre, on choisit un échantillon de 20 chats au hasard.

On note X la

variable

aléatoire qui donne le nombre de chats présentant un test positif dans cet

échantillon.

a. Justifier que X

suit une loi binomiale et déterminer les paramètres de cette loi.

On

choisit 20 chats de manière indépendante. Deux issues sont possibles "

le test est positif " ou" le test est négatif".

On

répète 20 fois une épreuve de Bernoulli.

X

suit une loi binomiale de paramètre n =20 ; p = 0,45.

b. Calculer la probabilité que cet

échantillon contienne exactement 5 chats présentant un test positif.

P (X =5)

= 0,0365.

c. Calculer la probabilité que cet

échantillon contienne au plus 8 chats présentant un test positif.

P (X < 8)

= 0,414.

d. Calculer

l'espérance de la variable X et interpréter.

E = np = 20 x0,45 = 9.

En moyenne, chaque échantillon contient 9 chats donnant un test positif.

3. On choisit un échantillon de n chats dans le centre. On note pn la probabilité qu'il y ait au moins un chat présentant un test positif dans cet échantillon.

a. Montrer que pn = 1-0,55n.

pn = 1-P(X=0) =1- Cn0 0,450 x0,55n =1-0,55n.

b. Décrire le rôle du programme suivant :(n entier naturel et p un réel).

def seuil()

n=0

p=0

while p < 0.99 :

n = n+1

p = 1-0,55**n

return n

Ce programme donne la taille de l'échantillon : la probabilité de

trouver au moins un chat donnant un test positif doit étre

supérieure à 0,99.

c. Déterminer la valeur renvoyée par ce programme.

1-0,55n=0,99 ; 0,01=0,55n ; n = ln(0,01) / ln(0,55) ~7,7 soit 8.

|

...

|

....

|

Exercice 3. (5 points).

On considère la suite (un) définie par u0 = 1 et un+1 = 4 un / (un+4).

n

|

0

|

1

|

2

|

3

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

9

|

10

|

un

|

1,00

|

0,80

|

0,67

|

0,57

|

0,50

|

0,44

|

0,40

|

0,36

|

0,33

|

0,31

|

0,29

|

4 / un

|

4

|

5

|

6

|

7

|

8

|

9

|

10

|

11

|

12

|

13

|

14

|

1. Conjecturer l'expression 4 / un en fonction de n.

4 / un =4+n.

2. Démontrer par récurence que un >0.

Initialisation : u0=1 >0, la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité : la propriété est supposée vraie au rang n : un >0.

4 un et (un+4) sont positifs ;

4 un / (un+4) >0 ; donc un+1 >0.

La propriété est vraie au rang n+1.

Conclusion : la propriété est vraie au rang zéro et héréditaire ; donc elle est vraie pour tout n.

3. Démontrer que cette suite est décroissante.

un+1-un = 4 un / (un+4) -un = (4un-un2-4un) / (un+4) = -un2 / (un+4) < 0.

un+1< un : la suite est décroissante.

4. Que peut on conclure des questions 3 et 4 concernant cette suite ?

Cette suite est décroissante et bornée, donc elle converge.

5. On considère la suite (vn) définie par vn = 4 / un.

Démontrer que cette suite est arithmétique. Exprimer vn en fonction de n.

vn+1=4 / un+1 = (un+4) / un = 1+4/un = 1 +vn.

La suite (vn) est arithmétique de raison 1 et de premier terme v0 = 4.

vn = 4 +n.

6. Exprimer un en fonction de n. En déduire la limite de la suite (un).

un = 4 / vn = 4 / ( 4+n).

Quand n tend vers plus l'infini, un tend vers zéro.

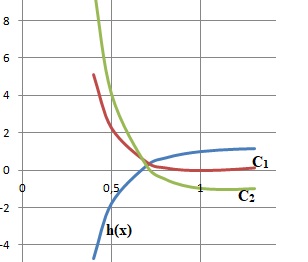

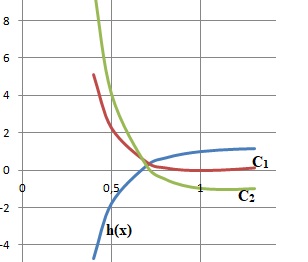

Exercice A ( Fonction logarithme ).

Partie I.

On désigne par h la fonction définie sur ]0 ; +oo[ par : h(x) = 1+ln(x) / x2.

1. Déterminer les limites de h en zéro et en plus l'infini.

En zéro, ln(x) tend vers -oo ; ln(x) / x2 tend vers - oo.

h(x) tend vers moins l'infini quand x tend vers zro.

En plus l'infini, par croissance comparée, ln(x) / x2= 0,5 ln(x2) / x2, tend vers zéro.

h(x) tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini.

2. Montrer que h '(x) =(1-2ln(x)) / x3.

On pose u = ln(x) et v = x2.

u' = 1 /x ; v' = 2x.

(u'v-v'u) / v2 =(x-2xln(x)) / x4 = =(1-2ln(x)) / x3.

3. En déduire les variations de h(x).

h'(x) =0 si ln(x) = 0,5 soit x = e0,5.

Si x appartient à ]0 ; e0,5[, h'(x) >0 et h(x) est croissante.

Si x > e0,5, h'(x) < 0 et h(x) est décroissante.

4. Montrer que h(x) = 0 admet une solution unique a tel que 0,5 < a < 1.

Sur ]0,5 ; 1), h(x) est strictement croissante.

Quand x = 0,5, h(0,5)~ -1,77.

h(1 ) =1.

h(x) = 0 admet une solution unique a tel que 0,5 < a < 1.

5. Déterminer le signe de h(x) sur ]0 ; +oo[.

Si x appartient à ]0 ; a[, h(x) < 0.

Si x appartient à ]a ; +oo[, h(x) > 0.

Partie II.

On désigne par f1 et f2 les fonctions définies sur ]0 ; +oo[ par :

f1=x-1-ln(x) / x2 et f2 =x-2-2ln(x) / x2 .

On note C1 et C2 leurs courbes représentatives.

1. Montrer que h(x) = f1(x) -f2(x).

x-1-ln(x) / x2 -(x-2-2ln(x) / x2 ) = 1+ln(x) / x2 = h(x).

2. En déduire la position relative des courbes C1 et C2. Justifier que leur unique point d'intersection a pour coordonnées ( a ; a).

Si x appartient à ]0 ; a[ : h(x) < 0 ; f1(x) < f2(x) et C2 est au dessus de C1.

Si x appartient à ]a ; +oo[ : h(x) > 0 ; f1(x) > f2(x) et C1 est au dessus de C2.

Coordonnées de leur point d'intersection :

x-1-ln(x) / x2 =x-2-2ln(x) / x2 .

0= -1-ln(x) / x2 ; solution x = a.

f1(a)=a-1-ln(a) / a2 =a.

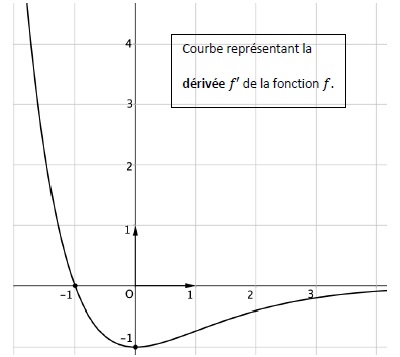

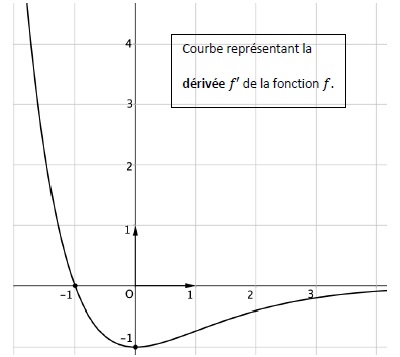

Exercice B ( fonction exponentielle )

On donne la courbe représentant la fonction dérivée f ' d'une fonction f. Conjecturer à l'aide de la courbe :

1. Le sens de variation de f sur R.

Sur ]-oo ; -1[, f '(x) >0 et f(x) strictement croissante.

Sur ]-1 ; +oo[, f '(x) < 0 et f(x) strictement décroissante.

f(x) présente un maximum en x = -1.

2. La convexité de la fonction f.

f(x) est concave sur ]-oo ; 0[ et convexe sur ]0 ; +oo[..

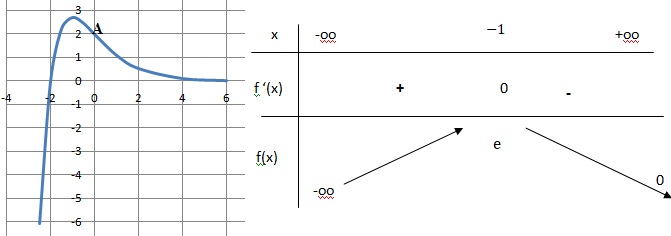

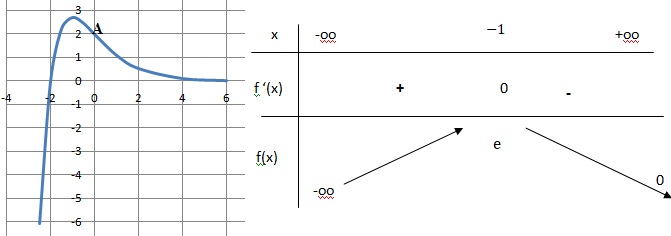

On admet que f(x) = (x+2)e-x. On note C sa courbe représentative.

1. Montrer que f(x) =x /ex +2e-x. En déduire sa limite en plus l'infini. Justifier que C admet une asymptote que l'on précisera.

f(x) = xe-x+2e-x= x /ex +2e-x.

Par croissance comparée, x /ex tend vers zéro quand x tend vers +oo.

e-x tend vers zéro quand x tend vers +oo.

f(x) tend vers zéro quand x tend vers +oo.

La droite d'équation y =0 est asymptote à C.

2.a Montrer que f '(x) = -(x+1)e-x.

On pose u = x+2 ; v = e-x ; u' = 1 ; v' = -e-x.

u'v +v'u = e-x-(x+2)e-x=e-x(-1-x).

b. Etudier les variations de f et dresser son tableau de variation.

e-x> 0 ; le signe de f '(x) est celui de -1-x.

Si x = -1; f '(x) =0.

Si x < -1, f '(x) >0 et f(x) croissante.

Si x > -1, f '(x) <0 et f(x) décroissante.

f(x) présente un maximum en x = -1.

c. Montrer que f(x) = 2 admet une solution unique sur [-2 ; -1] dont on donnera une valeur approchée.

Sur [-2 ; -1], f(x) est strictement croissante.

f(-2) = 0 ; f(-1)=e > 2.

f(x) = 2 admet donc une solution unique sur [-2 ; -1].

f(-1,6) ~2.

3. Déterminer f '' (x) et étudier la convexité de la fonction f. Que représente pour la courbe C le point A d'abscisse 0 ?

On pose u = -1-x et v = e-x.

u' = -1 ; v' = -e-x ; u'v+v'u = -e-x+e-x(1+x) = xe-x.

Si x < 0, f ''(x) < 0, la courbe C est concave.

Si x > 0, f ''(x) > 0, la courbe C est convexe.

f''(x) s'annule et change de signe en x=0. A est un point d'inflexion de la courbe C.

|

|