Mesurer

la profondeur de l'eau, bac S Métropole 2020.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

..

..

|

.

.

|

..

..

......

...

|

1. Sondage à main par un marin situé sur un bateau.

Un lest ( objet massif) est attaché à l'extrémité d'une corde graduée ;

il est ensuite jeté par dessus bord. La mesure de la profondeur de

l'eau est obtenue en estimant la longueur de corde lorsque le marin

sent que le lest touche le fondde l'eau.

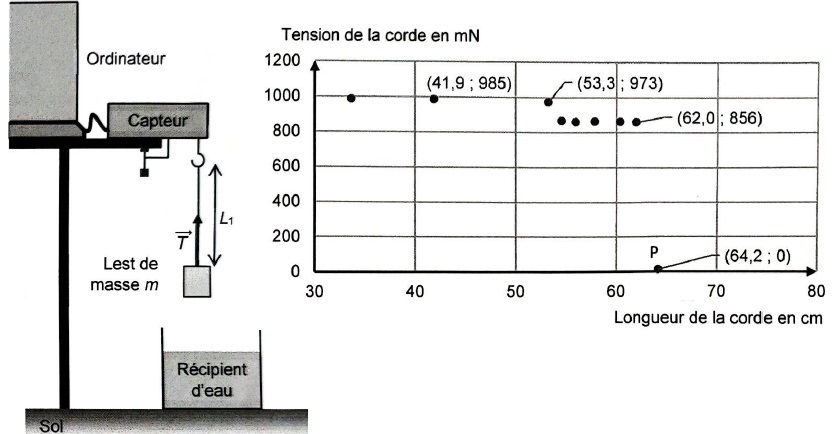

Pour illustrer ce principe, une expérience est réalisée en laboratoire.

Un lest de masse m = 100 g est attaché à une corde peu extensible de

longueur L et de masse négligeable. Un capteur mesure la tension T

qu'exerce la corde sur le lest. Lorsdque la corde n'est pas tendue, la

tension est nulle.

Une série de mesures avec des cordes de plus en plus longues est

réalisée. Pour les premières mesures, le lest est hors de l'eau.

Pour quelques points ( longueur de corde en cm ; tension de la corde en mN) sont données entre parenthèses.

1.1. Etude du système en dehors de l'eau.

Le lest n'est pas plongé l'eau et la corde est tendue.

1.1.1. Effectuer le bilan des forces qui s'exercent sur le lest.

Le lest est soumis à son poids , vertical, vers le bas, valeur P = mg, et à la tension de la corde, verticale vers le haut.

1.1.2. Déterminer la norme de la tension de la corde. Indiquer si la valeur mesurée par le capteur est cohérente avec ce résultat.

D'après la première loi de Newton, à l'équilibre, le pois du lest et la tension de la corde sont opposées.

T = mg = 0,100 * 9,81 = 0,981 N = 981 mN.

Ecart relatif (1000-981)/ 1000 = 0,019 ( 1,9 %). Les résultats sont cohérents.

1.1.3. Exploiter les résultats pour estimer la longueur de la corde pour laquelle le lest touche l'eau.

Tant que le lest ne touche pas l'eau, la tension de la corde est constante, voisine de 980 mN.

Longueur cherchée : L = 53,3 cm.

1.2 Etude du système dans l'eau.

Le lest est intégralement placé sous la surface de l'eau sans reposer au fond.

1.2.1 Indiquer à quelle nouvelle force le lest est maintenant soumis.

Pousée d'Archimède, verticale, vers le haut, valeur : reau g Volume lest.

1.2.2. Exploiter

les résultats pour déterminer la valeur de cette nouvelle force.

Déterminer la valeur du volume du lest et en déduire si le lest est

entièrement constitué de plomb ou non.

Masse volumique du plomb : 11,4 g cm-3.

Valeur de la poussée : 980 -856 ~124 mN = 0,124 N.

Volume lest = 0,124 / (9,81 * 1000) =1,26 10-5 m3 =12,6 cm3.

Masse volumique du lest : 100 / 12,6 ~ 7,9 g cm-3.

Le lest n'est pas constitué entièrement en plomb, mais plutôt en acier.

1.2.3 Quelle situation repésente le point P ?

La tension de la corde étant nulle, le lest repose sur le fond.

1.2.4 Estimer la profondeur h de l'eau.

h = 64 -54 = 10 cm.

|

...

|

....

|

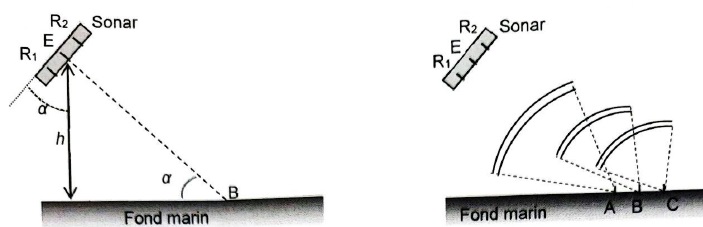

2. Sondage avec un sonar.

Pour sonder le fond marin, on utilise un sonar composé d'un émetteur à ultrasons E, situé à égale distance de deux récepteurs R1 et R2. Ce sonar est incliné d'un angle a

par rapport à la verticale. L'émetteur émet des salves ultrasonores qui

se propagent vers le fond marin qui les renvoie dans toutes les

directions.

Célérité des ondes ultrasonores dans l'eau v = 1,53 km / s.

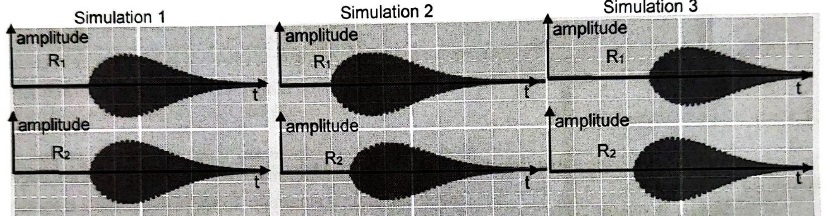

On représente ci-dessous, sans aucun souci d'échelle, la simulation des signaux reçus au cours du temps par les récepteurs R1 et R2.

2.1 Associer une simulation à chacun des points A, B, C du fond marin. Justifier.

B : simulation 1 ; le point B étant à égale distance des récepteurs,

les signaux reçus présentent le même retard par rapport au signal émis.

A : simulation 2 ; le point A étant plus proche de R1 que de R2, R1 reçoit un signal avec un retard plus faible par rapport au signal émis.

C : simulation 3 ; le point C étant plus proche de R2 que de R1, R2 reçoit un signal avec un retard plus faible par rapport au signal émis.

Le sonar mesure précisément la valeur de la durée qui sépare l'émission

des ultrasons et la réception des échos issus du point B : Dts = 27,7 ms. On donne a = 30°.

2.2. En déduire la profondeur h du fond.

Les distances EB, BR1 et BR2 sont considérées comme égales.

EB + BR1 = v Dts ; EB = v Dts / 2 = 27,7 10-3 x 1,53 103 /2 = 21,19 m.

h = EB sin 30 = 21,19 x 0,5~ 10,6 m.

3. Sondage avec LIDAR.

Le DIDAR fonctionne avec le même principe que le sonar en employant des

ondes électromagnétiques. Une brève onde électromagnétique est émise

par le LIDAR en direction d'un obstacle et l'appareil mesure la durée Dt au bout de laquelle l'écho lui revient.

Un LIDAR est placé dans un avion qui survole la zone à étudie, il émet

des signaux électromagnétique, une partie de ces signaux est réfléchie

par la surface de l'eau, une autre partie est réfléchie par le

fond marin.

3.1 Etude des ondes électromagnétiques employées.

Le LIDAR est équipé d'un laser qui émet des ondes électromagnétiques dont la longueur d'onde dans le vide est l = 1,064 µm.

3.1.1 Dans quel domaine du spectre électromagnétique ces ondes sont-elles situées ? Justifier.

Les longueurs d'onde du spectre visible sont comprises entre 0,400 et 0,800 µm.

1,064 µm appartient au proche infrarouge.

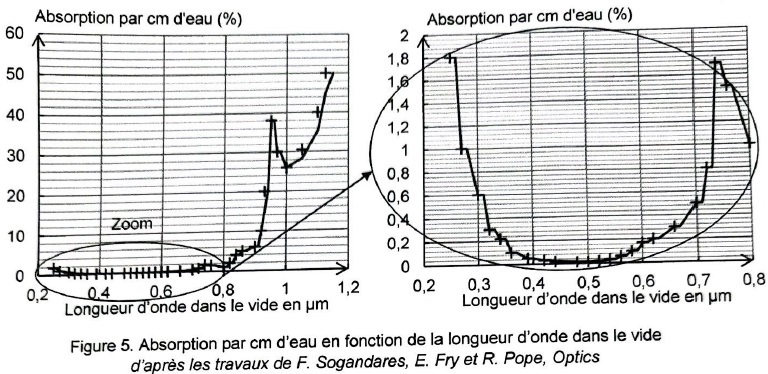

Tous les rayonnements ne se propagent pas de la même manière dans

l'eau. L'absorption par cm d'eau d'une onde électromagnétique indique

la proportion de l'intensité lumineuse absorbée par cm parcouru dans

l'eau par cette onde.

3.1.2. Déterminer si le rayonnement électromagnétique produit par le laser est approprié pour détecter le fond marin. Justifier.

Un rayonnement de longueur d'onde dans le vide voisine de 1 µm est absorbé d'environ 30 % par cm d'eau.

Le rayonnement électromagnétique produit par le laser n'est pas approprié pour détecter le fond marin.

3.1.3 Des

dispositifs permettent soit de doubler soit de tripler la fréquence des

ondes électromagnétiques. Déterminer s'il est plus approprié de doubler

ou de tripler la fréquence du rayonnement émis par le laser pour

détecter le fond marin. Justifier.

En doublant la fréquence, on divise par 2 la longueur d'onde :

1,064 / 2 =0,532 µm. L'absorption d'un tel rayonnement par cm d'eau est

proche de zéro.

En triplant la fréquence, on divise par 3 la longueur d'onde : 1,064 / 3

=0,355 µm. L'absorption d'un tel rayonnement par cm d'eau est proche de 0,2 % ( soit 20 % par mètre d'eau).

Il vaut mieux doubler la fréquence des ondes électromagnétiques.

La célérité d'une onde électromagnétique dans l'eau à 20 °C vaut 2,26 108 m /s pour le domaine de longueur d'onde utilisé.

Au cours d'un vol au dessus de l'eau, le capteur LIDAR placé dans

l'avion émet un signal dont il capte deux échos après des durées Dt1 = 2,67 µs et Dt2 = 3,04 µs.

Déterminer les valeurs de l'altitude de la hauteur de vol au dessus de l'eau et de la profondeur de l'eau survolée.

On note h l'altitude de vol au dessus de l'eau :

2 h = c Dt1 ; h =0,5 c Dt1 =0,5 *3,00 108 *2,67 10-6 =400,5 m ~ 400 m.

On note p la profondeur de l'eau survolée : 2 p = v (Dt2 -Dt1 ) ;

p = 0,5 *2,26 108 *(3,04-2,67) 10-6 =41,81 ~41,8 m.

|

|