Détection

d'exoplanètes, bac S polynésie 2020.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

..

..

|

.

.

|

..

..

......

...

|

Nécessité de l'optique adaptative.

Les photographies de planètes tournant autour d'autres étoiles que le

Soleil sont rares en raison de leur extraordinaire éloignement qui les

rend pour la plupart invisibles à nos yeux, même avec les plus

puissants télescope du monde.

1.1.

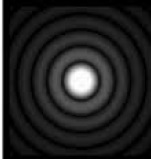

L'image d'un point donnée par un instrument d'optique n'est pas un

point, mais une tache entourée d'anneaux. Cette figure est appelée

teche d'Aity. Comment appelle-t-on ce phénomène ? Quels sont les

paramètres qui influent sur ce phénomène ?

Lorsqu'on

observe une étoile à travers un télescope, l'image apparaît sous la

forme d'une tache, dont la dimension est liée aux défauts que présente

l'instrument, tels que :

- la sensibilité aux fluctuations atmosphériques ;

- la diffraction par l'ouverture limitée de l'instrument.

Le diamètre d'ouverture de l'instrument et la longueur d'onde de la lumière influent sur ce phénomène.

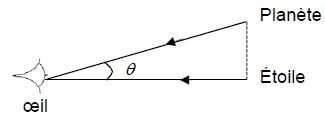

1.2. Calculer l'angle q.

Distance Terre-étoile : 130 années-lumière soit 130 x9,5 1015 =1,235 1018 m.

Distance Planète-Etoile : 24 unités astronomiques soit 24 x150 109 =3,6 1012 m.

tan q ~q = 3,6 1012 / (1,235 1018) ~2,9 10-6 rad.

1.3.

Les performance d'un instrument d'optique dépend de sa capacité à

distinguer des points proches. On appelle pouvoir de résolution qR d'un instrument d'optique, l'écart angulaire minimal entre deux points que l'instrument peut séparer.

qR = 1,22 l / D où D est le diamètre de l'instrument d'optique et l la longueur d'onde de la lumière reçue.

Le télescope LBT a un diamètre de 8,4 m mais, en raison des

perturbations atmosphériques, son pouvoir de résolution est équivalent

à celui d'un télescope de 20 cm pour une longueur d'onde d'obsevation

de 1000 nm.

Montrer la nécessité d'avoir recours à l'optique adaptative.

L'optique adaptative permet de corriger les déformations des images

dues aux perturbations atmosphériques ( mouvements turbulents complexes

déformant les ondes qui arrivent sur le télescope).

2. L'effet Doppler-Fizeau pour étudier les objets célestes.

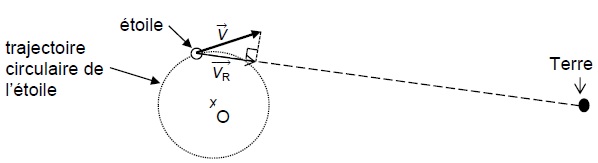

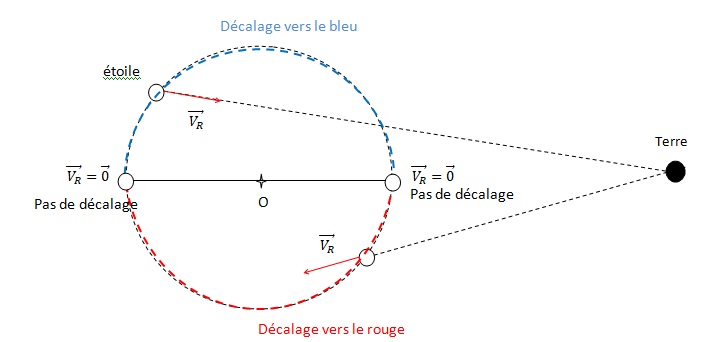

La

présence d'une exoplanète peut induire un mouvement circulaire de son

étoile. C'est létude du mouvement de cette étoile qui permet de

détecter l'exoplanète par la méthode dite " de la vitesse radiale" en

s'appuyant sur l'effet Doppler-Fizeau.

Dans cette étude, on suppose la Terre et le centre O de la trajectoire

de l'étoile immobiles. On se place dans le cas où la trajectoire de

l'étoile et de la terre sont dans le même plan. La vitesse radiale est

la composante VR suivant la direction Terre-étoile de la vitesse V de l'étoile.

|

...

|

....

|

Effet Doppler-Fizeau observé en astrophysique.

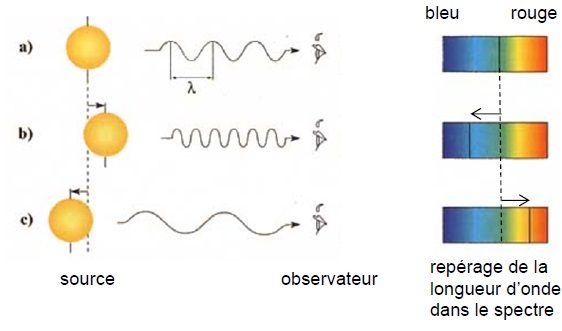

Lorsqu'une

étoile s'éloigne ou se rapproche de la Terre, le spectre de la lumière

reçue par la Terre est décalé par rapport au spectre de la lumière

émise par l'étoile.

Décalage vers le bleu ou décalage vers le rouge :

Si l'étoile a une vitesse radiale nulle par rapport à la Terre, la

fréquence d'une onde électromagnétique reçue sur Terre est la même que

celle de l'onde émise ( cas a).

La vitesse de l'étoile étant beaucoup plus petite que la vitesse c de la lumière, le décalage en longueur d'onde observé Dl s'exprime selon la relation : Dl / l = VR / c.

2.1. Expliquer qualitativement, à partir de l'analyse du schéma précédent, le décalage vers le bleu et le décalage vers le rouge.

Si l'étoile se raproche de la Terre, VR < 0 et Dl = l -l0 < 0.

l : longueur d'onde mesurée par l'observateur est inférieure à l0 longueur d'onde de la lumière émise par l'étoile : décalage vers le bleu ( cas c).

Si l'étoile s'éloigne de la Terre, VR > 0 et Dl = l -l0 > 0.

l : longueur d'onde mesurée par l'observateur est supérieure à l0 longueur d'onde de la lumière émise par l'étoile : décalage vers le rouge ( cas b).

2.2. Reproduire le schéma de la trajectoire de l'étoile en indiquant l'ensemble des positions pour lesquelles :

le spectre n'est pas décalé ; le spectre est décalé vers le bleu ; le spectre est décalé vers le rouge.

Justifier en traçant le vecteur vitesse de l'étoile pour trois positions particulières correspondant à chacun des trois cas.

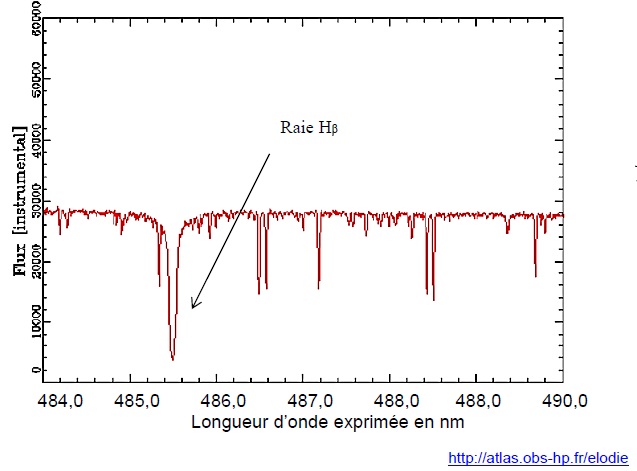

2.3. Sur le spectre de l'étoile HD 2665 ci-dessous, on observe la raie Hß de l'hydrogène, dont la longueur d'onde mesurée en laboratoire est l0 = 486,1 nm.

Déterminer la vitesse radiale de l'étoile et

expliquer si celle-ci s'éloigne ou se rapproche de la Terre au moment

ou le spectre est enregistré.

l = 485,5 nm ; Dl = 485,5 -486,1 = -0,600 nm, décalage vers le bleu.

L'étoile se rapproche de la Terre.

VR = c | Dl | / l0 =3,00 108 x 0,600 / 486,1 =3,7 105 m /s.

|

|