Diffraction,

interférences : quelle taille pour les mailles d'un tamis ?

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

..

..

|

|

On utilise des tamis calibrés pour sélectionner les artémies, crustacés élevés pour nourrir les poissons.

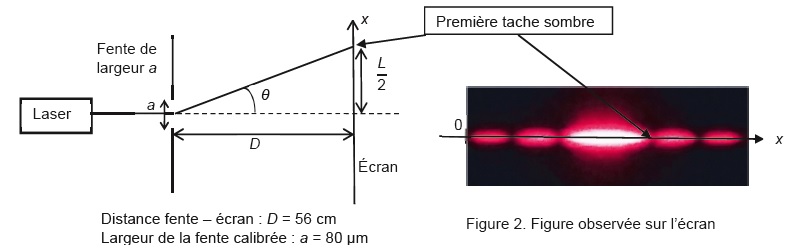

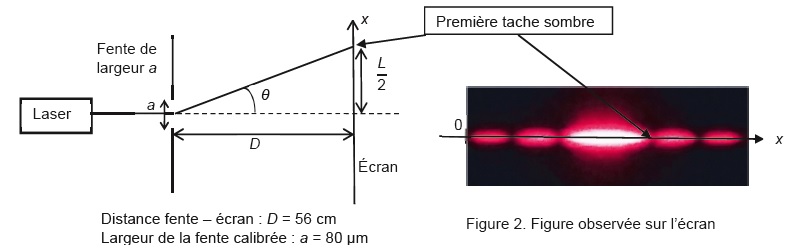

1. Vérification de la longueur d'onde de la diode laser utilisée.

On réalise l'expérience suivante.

1.1- Nommer le phénomène physique responsable des taches lumineuses observées sur l'écran.

La diffraction est d'autant plus marquée que la largeur de la fente est

plus proche de la longueur d'onde de la lumière utilisée.

1.2- Déterminer l'expression de l'angle q en fonction de L et de D. En déduire l'expression de l en fonction de L, a et D.

tan q = ½L / D ~q pour les petits angles.

De plus q = l / a ; l = aL / (2D).

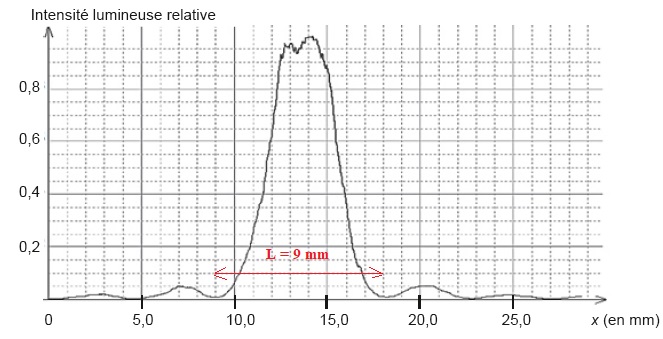

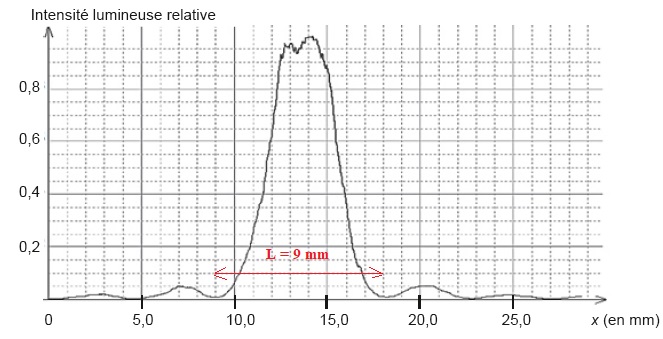

Pour une mesure plus précise, on remplace l'écran par une caméra qui

permet d'obtenir l'intensité lumineuse relative( intensité lumineuse

reçue par le capteur / intensité maximale reçue ) en fonction de la

position x.

1.3- Déterminer la valeur de la longueur d'onde de la diode laser utilisée.

l = aL / (2D) ; a = 8,0 10-5 m ; D = 0,56 m ; L = 9,0 mm = 9,0 10-3 m.

l =8,0 10-5 x9,0 10-3 / 1,12 =6,43 10-7 m = 643 nm.

Cette valeur est en accord avec la valeur (650 ±10) nm annoncée.

|

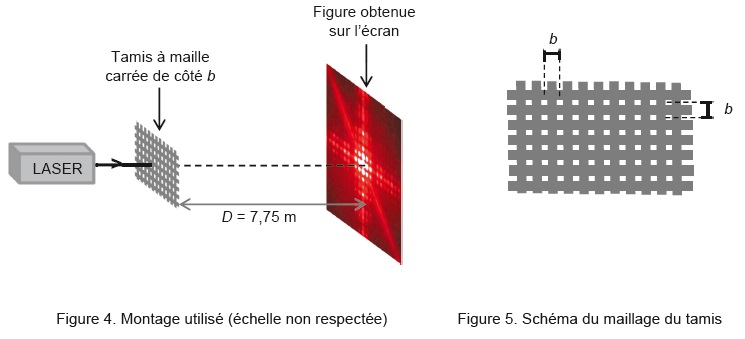

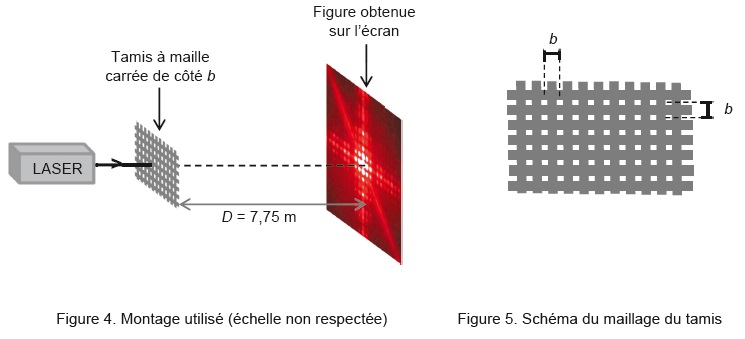

Calibrage du tamis.

On

veut vérifier que le tamis permet de récupérer toutes les artémies

d'une taille supérieure à 150 µm. La largeur du fil plastique

constituant le tamis est égale à 230 µm. On réalise une expérience

d'interférences pour évaluer les dimensions du tamis.

D = (7,75 ±0,03) m

On obtient la figure d'interférences suivante.

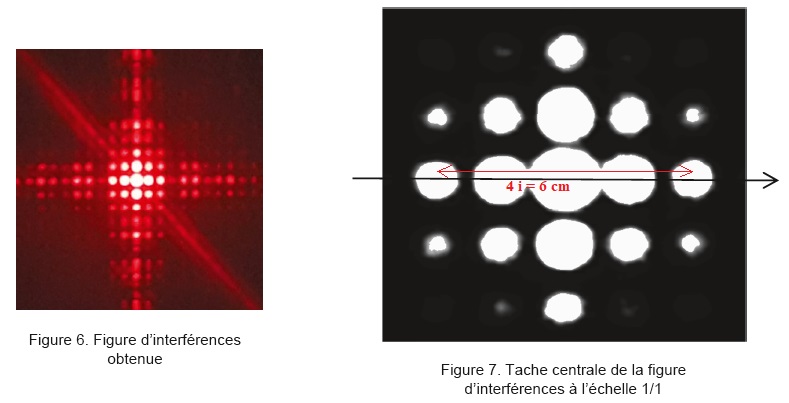

2.1-

Expliquer sans calcul, l'origine de la présence de zones sombres

et de zones brillantes dans une figure d'interférences lumineuses.

On observe un phénomène d ’interférences lumineuses en tout point d ’un écran où se superposent les 2 faisceaux lumineux issus des 2 sources secondaires S1 et S2.

Les interférences ne peuvent avoir lieu qu'entre deux ondes cohérentes.

Dans la région où se superposent les ondes, l'intensité lumineuse passe

par des maximums et des minimums qui peuvent être nuls. Les maximums

dépassent la somme des intensités des faisceaux pris séparément.

Si

l'ordre d'interférence est un entier ( la différence de marche est un

multiple de la longueur d'onde), les interférences sont constructives (

franges brillantes : éclairement maximal).

Si

l'ordre d'interférence est égal à 2n+1 ( n entier) ( la différence de

marche est un multiple impair de la demi longueur d'onde), les

interférences sont destructives ( franges noires).

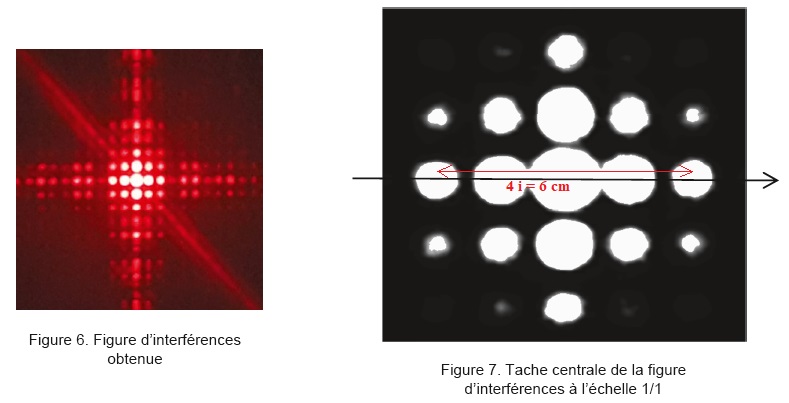

L'interfrange noté i est défini comme la distance entre les centres de

deux taches lumineuses successives selon l'axe identifié figure 7.

i = l D / b.

2.2- Evaluer la valeur de i ainsi que l'incertitude -type u(i).

i = 1,5 cm ; u(i) =0,25 mm.

2.3. Calculer b et évaluer u(b).

i = l D / b ; b = l D / i = 650 10-9 x 7,75 / (1,5 10-2)=3,36 10-4 m=336 µm.

u(b) / b =[(u(D) / D)2 +(u(i) / i)2 +(u(l) / l)2 ]½.

u(b) / b =[(0,03) / 7,75)2 +(0,25 / 15)2 +(10 /650)2 ]½~0,023.

u(b) =0,023 x336~8 µm.

b = (336 ±8) µm.

2.4. Indiquer si le tamis étudié permet de récupérer les artémies voulues. Justifier.

Dimension des trous carré du tamis : b-épaisseur du fil ;

valeur maximale := 336+8 -230=114 µm.

valeur minimale := 336-8 -230=98 µm.

Ces valeurs étant inférieures à 150 µm, le tamis permet de récupérer les artémies voulues.

|

|