Test

et suivi de grossesse, échographie, acides gras, acides aminés,

Bac St2S 2021.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

..

..

|

|

Surveillance de la grossesse par échographie.

1. Expliquer le principe de l'échographie en précisant la nature des ondes et le phénomène physique mise en jeu.

En

médecine, l’échographie est un examen courant, indolore et non

dangereux permettant l’observation « directe » d’organes

internes. La technique de l’échographie utilise des ondes ultrasonores

produites par une sonde jouant le rôle d’émetteur et de récepteur. Les

fréquences utilisées dépendent des organes ou des tissus biologiques à

sonder (2 MHz à 15 MHz).

Pour obtenir une image par échographie on exploite entre autres, les propriétés suivantes des ondes ultrasonores :

- la célérité et l’absorption de l’onde ultrasonore dépendent du milieu traversé

-

lorsqu’elle change de milieu, une partie de l’onde incidente est

réfléchie, l’autre est transmise (elle continue son chemin). On dit

qu’il y a réflexion partielle lorsqu’il y a changement de milieu aux

interfaces tissulaires.

Connaissant

les temps de retour des échos, leurs amplitudes et leurs célérités, on

en déduit des informations sur la nature et l’épaisseur des tissus

traversés. Un ordinateur compile toutes les informations et fournit des images de synthèse des organes sondés.

2. Estimer l'âge de la grossesse ( en semaines ).

Entre 7 et 8,4 cm : 13 semaines d'aménorrhée.

3.

La vitesse de circulation du sang dans les veines peut être mesurée par

échographie Doppler. A l'aide d'un schéma, décrire le principe de

l'échographie Doppler.

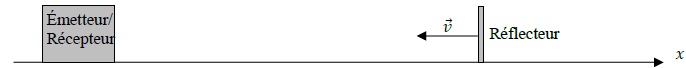

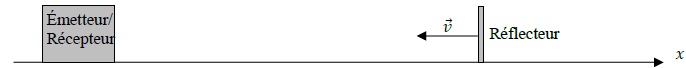

L'émetteur émet une onde monochromatique de fréquence fem se

propageant à la vitesse c dans le milieu. Le récepteur reçoit une onde

de fréquence frec alors qu'il se rapproche de l'émetteur.

On étudie la possibilité de mesurer la vitesse d'un écoulement sanguin parla technique d'échographie par effet Doppler.

Cette

technique est utilisée en médecine pour la détection des

rétrécissements des vaisseaux sanguins qui, localement, entraîne une

augmentation de la vitesse de l'écoulement du sang.

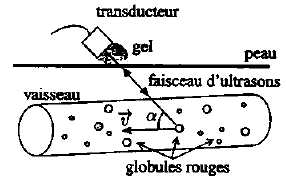

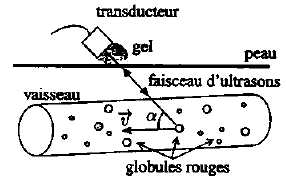

Le transducteur émet un faisceau d'ultrasons de fréquence 3 MHz et les échos perçus associés aux ondes réfléchies sur les

globules rouges ont une fréquence légèrement différente ( effet Doppler

) dont la mesure donne accès à leur vitesse v.

Le décalage Df entre la fréquence de l'onde émise par la sonde et la fréquence de l'onde réfléchie par le sang est donnée par :

Df = 2 FE v cos a / c.

FE : fréquence émise par la sonde ; v : vitesse moyenne des globules rouges ; c : vitesse moyenne des ultrasons.

4. Exprimer v en fonction de Df, FE, c et cos a en précisant les unités.

v = c Df / ( 2 FE cos a).

v et c en m s-1 ; FE et Df en hertz.

5. On donne FE = 1,0 107 Hz ; a = 40° ; Df =1,5 kHz ; c = 1540 m /s. Montrer que v =0,15 m /s.

v = 1540 x1,5 103 /(2 x1,0 107 x cos 40) =0,15 m /s.

6.

En situation normale, la vitesse moyenne du sang dans la veine saphène

est comprise entre 10 et 25 cm / s. Déduire si l'examen réalisé révèle

une anomalie.

L'examen conduit à v = 15 cm /s, valeur comprise entre 10 et 25 cm /s. Donc aucune anomalie.

|

Des huiles pour lutter contre les vergetures.

1. Préciser l'autre nom des triesters du glycérol et d'acides gras.

Un triglycéride.

2.1 Justifier le nom d'acide donné aux espèces suivantes :

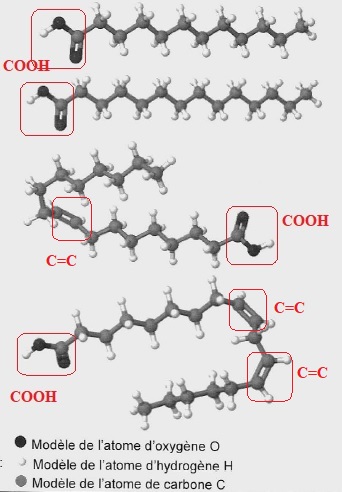

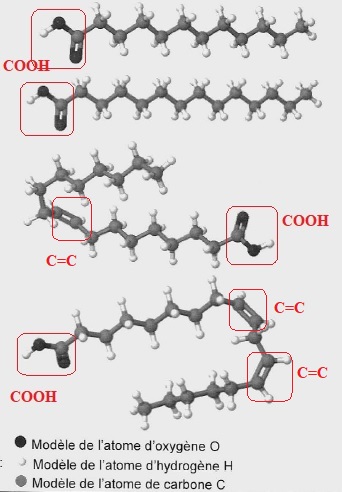

Ces molécules possède une fonction acide carboxylique ; elles sont susceptibles de donner un proton H+.

2.2. Classer les en acide gras saturé et insaturé. Justifier.

Les deux premières molécules ne possèdent pas de liaisons doubles carbone-carbone : acide gras saturé.

Les deux autres possèdent au moins une liaison double carbone- carbone : acide gras insaturé.

3. Expliquer la différence de comportement d'une huile d'amande et d'une huile de coco face au rancissement.

Le rancissement se fait uniquement avec les huiles contenant des

liaisons double carbone- carbone ( oxydation de celles-ci). C'est le

cas de l'huile d'amande douce. Par contre , l'huile de coco ne

possédant pas d'insaturation, ne rancit pas.

4.1 L'emballage contenant un flacon d'huile d'amande douce mentionne " conserver à l'abri de la chaleur et de la lumière".

Justifier ces recommandations.

La chaleur et la lumière accélèrent l'oxydation des liaisons doubles C=C, donc le rancissemment.

4.2 Justifier la couleur brune du flacon en verre.

Les bouteilles en verre marron bloquent une partie des longueurs d'onde

de la lumière solaire : cela évite le rancissement de l'huile.

5. L'indice

d'iode d'une huile de coco est compris entre 6 et 11 g de diiode pour

100 g d'huile alors que celui d'une huile d'amande douce est compris

entre 92 et 109 g pour 100 g d'huile. Justifier.

L'indice d'iode de l'huile de coco contenant majoritairement des acides gras saturés est très faible.

L'incice d'iode est la masse de diiode se fixant sur les doubles

liaisons C=C ; cet indice est élévé pour l'huile d'amande douce.

6. On suppose que l'huile d'amande douce est composée exclusivement de triesters d'acide linoléique.

6.1. Déterminer la quantité de matière de diiode I2 pouvant réagir avec une mole d'acide linoléique.

Cet acide compte deux liaisons doubles C=C. Une mole d'acide linoléique peut donc fixer deux moles de diiode.

6.2. Une

quantité de matière n = 0,010 mole d'acide linoléique réagit avec une

masse m = 5,1 g de diiode. Retrouver le nombre de doubles liaisons que

contient une molécule d'acide linoléique. M(I2) = 254,0 g / mol.

Quantité de matière de diiode : n1 = m / M(I2) = 5,1 / 254 =0,020 = 2 n.

Une molécule d'acide linoléique contient donc deux liaisons doubles C=C.

L'hCG, une hormone plasmatique.

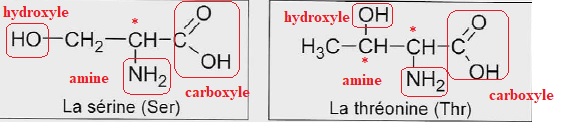

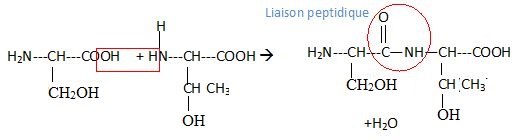

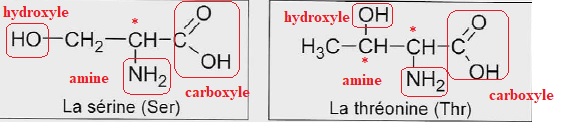

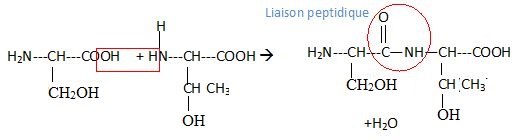

On s'interesse à deux acides a-aminés : la sérine (Ser) et la thréonine ( Thr).

1. Expliquer pourquoi il est justifier de nommer acides a aminés la sérine et la thréonine.

La sérine et la thréonine possèdent un groupe carboxyle et un groupe amine portés par le même carbone.

2. Entourer et nommer les groupes fonctionnels.

3.1. Définir la propriété de chiralité.

Une molécule est chirale si elle n'est pas superposable à son image dans un miroir.

3.2. Indiquer la caractéristique des atomes de carbone qui peuvent conférer cette propriété aux molécules.

Un atome de carbone doit être asymétrique : ce carbone doit être lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents.

3.3. Repérer par un astérisque * ce type de carbone sur les molécules ci-dessus.

4. Représenter la L-sérine.

5.

Expliquer comment la sérine et la thréonine peuvent réagir pour former

le dipeptide Ser-Thr. Ecrire l'équation chimique correspondante.

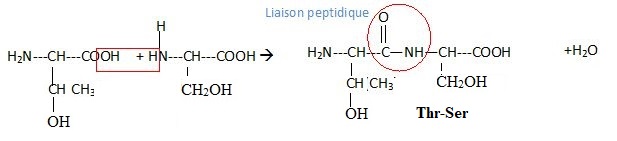

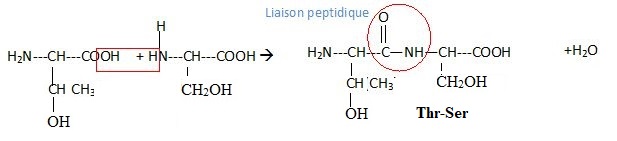

6. Expliquer

la différence entre Thr-Ser et Ser-Thr, en la justifiant par l'écriture

des formules semi-développées de ces dipeptides.

7. Nommer et entourer sur les formules écrites, la liaison cacartéristique des dipeptides.

|

|

|