Détermination de la hauteur de glace avec

une chaine de capteurs de température,

Observation de cyanobactéries au microscope, bac STL- SPCL

2021.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

..

..

|

|

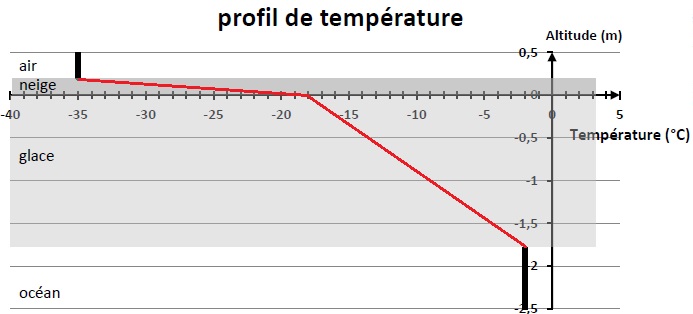

30

capteurs de température espacés de 10 cm sont fixés sur une tige

métallique verticale traversant la glace. La chaine de capteurs permet

de déterminer l'évolution de la température en fonction de l'altitude

dans les différentes couches air / neige / glace / océan.

1. Citer les 3

modes possibles de transfert thermique.

Conduction, convection, rayonnement.

La puissance thermique échangée à travers une couche de glace peut

s'écrire sous la forme :

F =(qzone chaude-qzone froide) / Rth

avec Rth glace = e / (lglace

S)

S : surface d'échange thermique ; e : épaisseur moyenne de la glace ; l glace :

conductivité thermique de la glace exprimée en W m-1 K-1.

2. Préciser en justifiant l'unité

de la résistance thermique.

e s'exprime en mètre ; S s'exprime en m2 ; l glace

s'exprime en W m-1 K-1.

Rth glace s'exprime en K W-1.

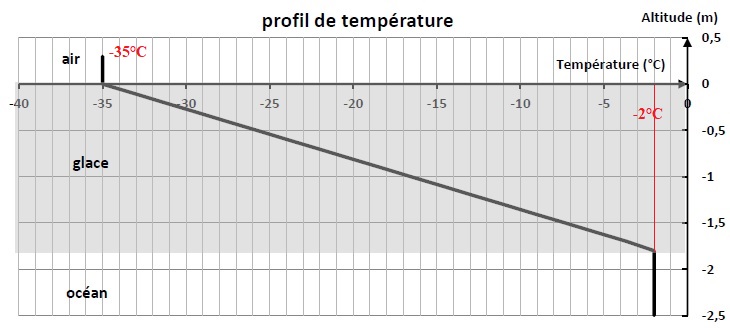

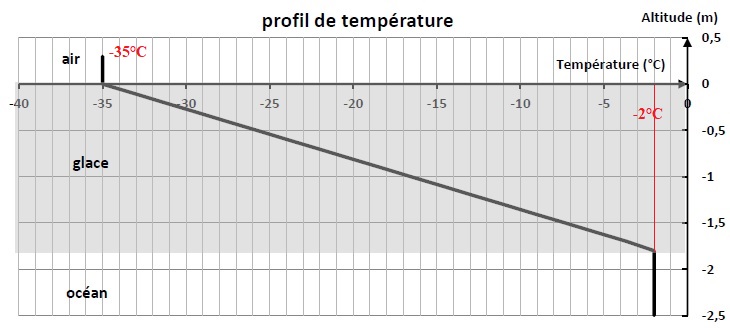

On considère une couche de glace d'épaisseur moyenne e = 1,80 m. On

donne le profil de température représentant l'évolution de la

température en fonction de l'altitude dans les différentes couches air

/ glace / océan.

3. Déterminer la température dans

l'air et la température de l'océan.

4.

Indiquer le sens du transfert de la puissance thermique à travers la

glace, entre l'air et l'océan.

Le transfert thermique s'effectue du corps le plus chaud ( l'océan)

vers le corps le plus froid ( l'air).

On considère une banquise de surface 10 m2 avec une

épaisseur de neige de 10 cm au dessus de 1,80 m de glace. lneige = 0,11 W m-1

K-1.

5. Calculer la valeur de la

résistance thermique de la couche de neige.

Rth

neige = 0,10 /(0,11 x10)=0,091 K W-1.

7. Donner

l'expression de la résistance thermique totale de l'ensemble des deux

couches ( glace + neige).

Rth total = Rth neige + Rth glace.

8. 9. Sachant que Rth

glace = 86 10-3 K W-1, calculer la

résistance thermique de l'ensemble des deux couches. Peut-on négliger

l'épaisseur de neige ?

Rth

total =86 10-3 +0,091 =0,177 K W-1.

La résistance thermique de la couche de neige et vosine de celle de la

couche de glace. Il faut prendre en compte la couche de neige.

10

Déterminer la puissance thermique traversant les deux couches.

F =(qzone chaude-qzone froide) / Rth

=(-2 -(-35) / 0,177 ~186 W.

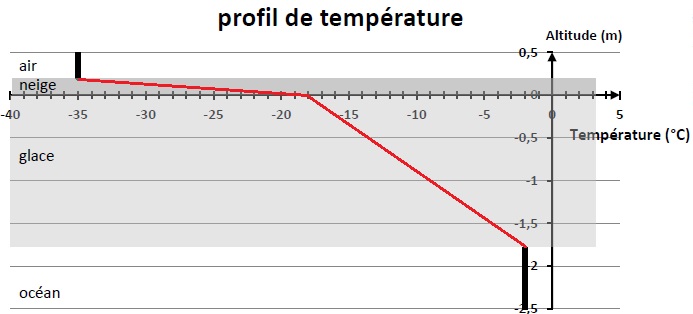

11. La température à l'interface neige / glace vaut -18°C. Compléter le

profil de température.

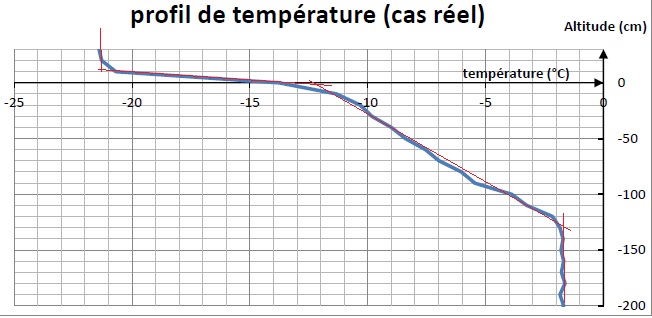

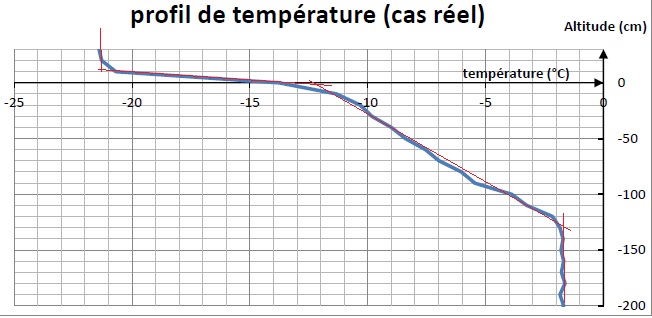

Le 21 mars 2007, les membres de l'expédition Tara chargés de déterminer

l'épaisseur de glace ont récupéré les mesures obtenues par les capteurs

de la chaine de température. Le graphe ci-après représente l'évolution

de la température en fonction de l'altitude.

12. Proposer une

méthode graphique pour déterminer la hauteur de la couche de neige et

celle de glace.

A chaque interface odéan-glace, glace -neige et neige - air, on observe

une rupture de pente des droites.

L'épaisseur de glace est voisine de 130 cm et celle de neige de 10 cm.

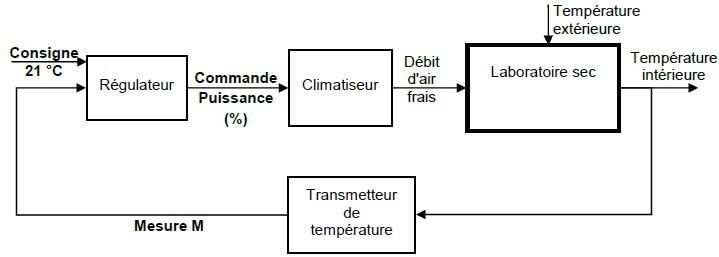

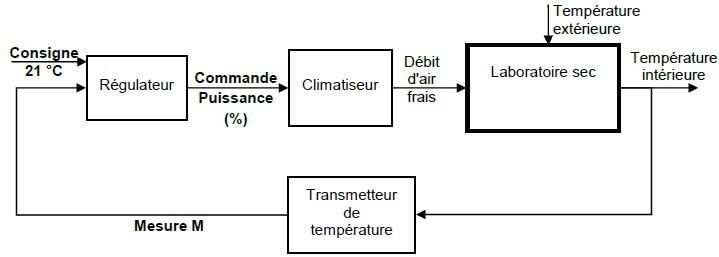

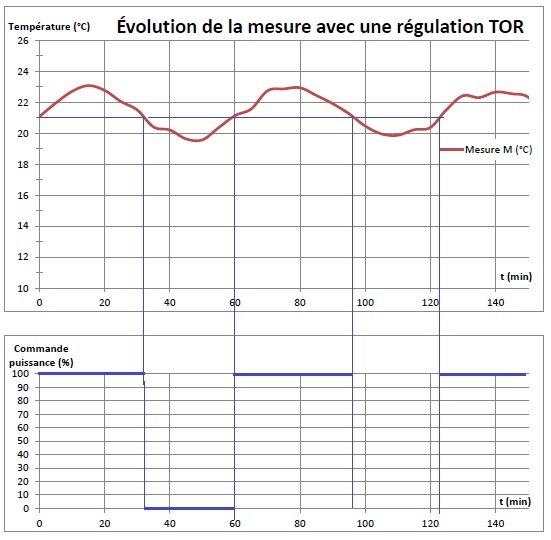

Régulation de la température dans le laboratoire sec.

La température du laboratoire doit être maintenue à 21±1 °C. La température de l'air frais est 16°C.

On étudie le dispositif de régulation associé au climatiseur.

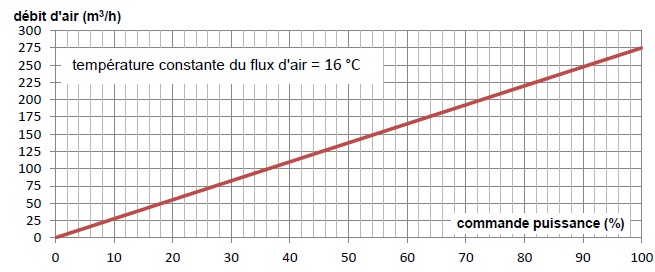

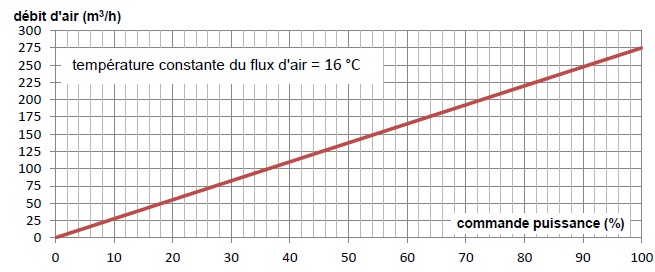

L'évolution du débit d'air frais fourni par le climatiseur en fonction

de la commande en puissance du régulateur exprimée en % est donnée par

le graphe suivant :

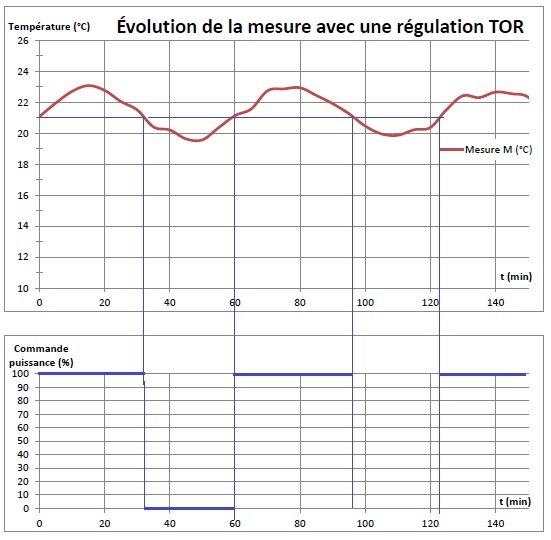

Une régulation "tout ou rien" est mise en oeuvre ( TOR).

13. Rappeler le

principe de cette régulation et donner les deux valeurs possibles de la

commande dans le cas d'une régulation TOR. Préciser les valeurs des

débits d'air frais associés.

Le but de la régulation est de maintenir la température du laboratoire

à 21 °C en utilisant un actionneur lorsque l'environnement varie.

Un capteur détermine à chaque instant l'écart entre la consigne et la valeur actuelle de la température.

Si l'écart est négatif, l'actionneur fonctionne et fait croître la

température. Quand l'écart est positif, l'actionneur est coupé.

Les deux valeurs possibles de la commande de puissance sont 0 % ou 100 %.

14. Proposer un

algorithme permettant de fixer la valeur de commande en fonction de la

mesure et de la consigne pour une régulation en "tout ou rien" à un

seuil.

E = 0, le climatiseur est à l'arrêt.

E = 1 : le climatiseur marche, la température du laboratoire diminue.

Executer périodiquement l'algorithme suivant :

Si S > 22°C

E = 1

sinon

Si S < 20°C

E=0

Fin Si

Fin _ Si_Sinon

15. Le premier

graphique représente l'évolution de la mesure au cours du temps.

Compléter le second graphique de ce document en traçant les

variations de la commande en concordance de temps avec la mesure de M.

En justifiant, indiquer si la température 21±1 °C est respectée.

|

Observation de cyanobactéries au microscope.

La taille moyenne des cyanobactéries vaut 0,6 µm. Un microscope est constitué :

- d'un objectif modélisé par une lentille mince convergente L1 de distance focale f '1 :

- d'un oculaire modélisé par une lentille mince convergente L2 de distance focale f '2.

La cyanobactérie est modélisée par un objet AB perpendiculaire à l'axe du microscope.

1. Tracer deux rayons qui permettent de construire l'image intermédiaire A1B1.

Le rayon issu de B, passant par le centre optique O1 de L1 n'est pas dévié.

Le rayon issu de B, parallèle à l'axe optique, émerge en passant par le foyer image F'1.

2.3. L'image intermédiaire se situe dans le plan focal objet de L2. Préciser où se trouve l'image définitive.

L'image définitive se trouve à l'infini.

4. Quel intérêt présente la position de l'image A' B' à la sortie du système optique ?

L'oeil observe sans fatigue, sans accommoder, l'image A'B' située à l'infini.

5. Montrer que le diamètre apparent de la cyanobactérie est q = 2,4 10-6 rad.

Observation à l'oeil nu de la cyanobactérie située à 25 cm.

tan q ~ q = 0,6 10-6 / 0,25 =2,4 10-6 rad.

6. La cyanobactérie est-elle observable à l'oeil nu ? Justifier.

Le pouvoir séparateur de l'oeil étant 3,0 10-4 rad, valeur supérieure à 2,4 10-6 rad, la cyanobactérie ne peut pas être observable à l'oeil nu.

7. Quel est le grossissemant minimal du microscope permettant d'observer la cyanobactérie ?

G = 3,0 10-4 / (2,4 10-6) =125.

Le grossissement G du microscope peut être calculé partir du grandissement gobj et du grossissement Goc de l'oculaire par la relation : G = |gobj| x Goc.

8. Que représente le grandissement de l'objectif ?

Le grandissement de l'objectif est le rapport entre la taille de l'image formée par l'objectif et la taille réelle de l'objet.

9.

Parmi les objectifs suivants, déterminer celui qui peut être utilisé

pour observer une cyanobactérie de taille moyenne. Justifier.

Objectifs : 20 x ; 10 x ; 5 x/.

Goc = 10.

|gobj| = grossissement minimal / Goc = G / Goc = 125 / 10 = 12,5.

L'objectif 20 x convient.

|

|