Physique

chimie, sciences de la vie et de la terre,

DNB Asie 2021.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

..

..

|

.

.

|

..

..

......

...

|

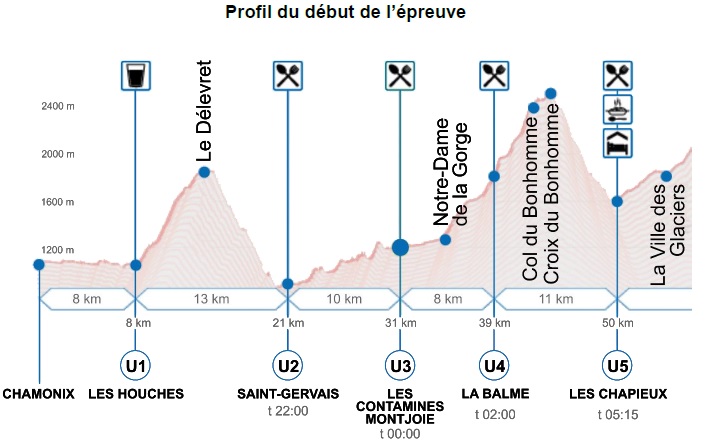

L’ultra

trail du Mont Blanc (UTMB) est une course à pied de pleine nature et de

longue durée qui se déroule dans le massif alpin du Mont Blanc.

Les coureurs ont à parcourir 170 km en un temps maximum de 46 h 30 min.

Ils franchissent de nombreux cols et sommets comme le montre le

document suivant.

Partie 1. Analyse de la course.

Question 1 (4

points) : en exploitant le document, nommer le lieu où l’énergie

potentielle d’un coureur est la plus élevée et celui où elle est la

plus faible. Justifier.

L'énergie potentielle est la plus élevée à la plus haute altitude, col du Bonhomme.

L'énergie potentielle est la plus faible à la plus basse altitude,Saint-Gervais.

Question 2

(3 points) : parmi les relations suivantes, indiquer celle qui permet

de calculer la vitesse v. Préciser ce que représente d et t.

v = d / t vrai ; v = d t2 ; v = d t.

v : vitesse moyenne (m / s) ; d : distance parcourue (m) ; t : durée du parcours (s).

En 2019, l’athlète espagnol Pau Capell remporta la course en 20 h 20

min. Dans une revue sportive, un journaliste écrivait que la vitesse

moyenne de Pau Capell sur l’épreuve était de 10 km/h.

Question 3 (4 points) : montrer que le journaliste a surévalué la performance du sportif.

d = 170 km ; t = 20,3 heures ; v = 170 / 20,3 ~8,4 km / h, valeur inférieure à 10 km / h.

Partie 2. Étude du système d’éclairage individuel.

Une partie de l’épreuve s’effectue de nuit. Selon le règlement, les

coureurs doivent impérativement être équipés d’une lampe frontale

fournissant un flux lumineux minimal de deux cents lumens (200 lm).

Avant l’essor des lampes à basse consommation, on utilisait des lampes

frontales à incandescence. Aujourd’hui, elles sont remplacées par des

lampes frontales à diodes électroluminescentes (DEL ou LED).

Dans la suite du sujet, on s’intéresse à deux lampes :

|

Source de lumière

|

Source d’énergie électrique

|

Flux lumineux

|

Lampe A

|

Une lampe à incandescence traversée par une intensité de 0,30 A.

|

Une pile plate LR12 délivrant une tension de 4,5 V.

|

12 lm

|

Lampe B

|

Deux LED consommant chacune une puissance électrique égale à 1,0 W.

|

Trois piles LR03, montées en série, délivrant chacune une tension de 1,5 V.

|

240 lm

|

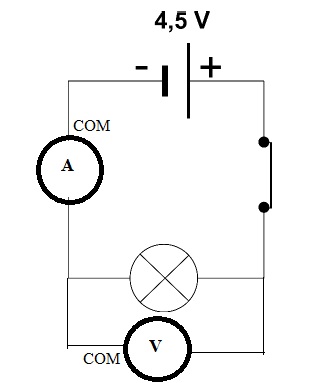

Le schéma simplifié du circuit électrique de la lampe A est le suivant.

Question 4 (4

points) : reproduire ce schéma sur la copie en y ajoutant les appareils

nécessaires à la mesure des valeurs de la tension aux bornes de la

lampe et de l’intensité dans le circuit.

Question 5 (2 points) : expliquer pourquoi la lampe A ne permet pas de respecter le règlement de l’UTMB.

Le flux lumineux 12 lm << 200 lm est insuffisant.

Le rendement lumineux r d'une source lumineuse est le rapport entre le

flux lumineux émis par cette source et la puissance électrique de la

source. Il s'exprime en lumen par watt (lm/W).

Question 6 (6 points) : comparer les rendements lumineux des lampes A et B.

Lampe A : puissance P = U I = 4,5 x 0,30 = 1,35 W.

Flux lumineux : 12 lm.

r = 12 / 1,35 ~8,9 lm / W.

Lampe B : puissance P = 2,0 W.

Flux lumineux : 240 lm.

r = 240 / 2 =120 lm / W, très supérieur à 8,9.

Question 7 (2

points) : expliquer pourquoi aujourd’hui les lampes frontales à

incandescence sont remplacées par des lampes frontales à diodes

électroluminescentes.

Le rendement des lampes à diodes électroluminescentes est très supérieur à celui des lampes à incandescence.

La durée de vie des lampes à diode est très longue et elles fournissent une lumière claire très blanche.

|

|

....

|

SVT.

Trop de sel dans le sol sénégalais.

Le sol est notre ressource commune. Il est non renouvelable à l’échelle

humaine et il se dégrade sous l’effet du climat et des actions de

l’Homme.

Le Sénégal connait un inquiétant problème de dégradation de ses sols due à une salinisation importante.

Comment expliquer ce type de dégradation du sol par le sel ?

Les

deltas et les estuaires sont des zones où des remontées d’eaux salées

marines sur le continent affectent localement les sols.

Question 1 (3 points) : Préciser les zones géographiques du Sénégal où sont localisés les sols affectés par le sel.

Estuaire de la Casamance ; delta du Sine-Saloum ; delta du Sénégal.

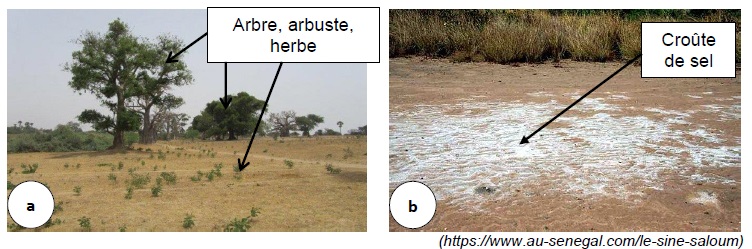

Des observations de sols ont été effectuées à deux endroits différents autour du delta du Sine-Saloum.

Question 2a (4

points) : décrire les paysages observés dans ce document et proposer

une explication à la présence de croûte de sel dans certaines zones du

delta du Sine-Saloum.

a : la salinité se manifeste chez la plupart des plantes cultivées par une réduction de la croissance et le développement.

b : dépôt superficciel de sel formé à la surface du sol par capillarité lors de la saison sèche.

Question 2b (4 points) : proposer une hypothèse pour expliquer la différence de végétation entre le paysage a et le paysage b.

Une forte concentration de sel dans le sol rend difficile l'absorption de l'eau par le système radicalaire.

La présence de sel agit sur la structure du sol : tassement, diminution

de la perméabilité. cela renforce les difficultés d'alimentation en eau

du végétal.

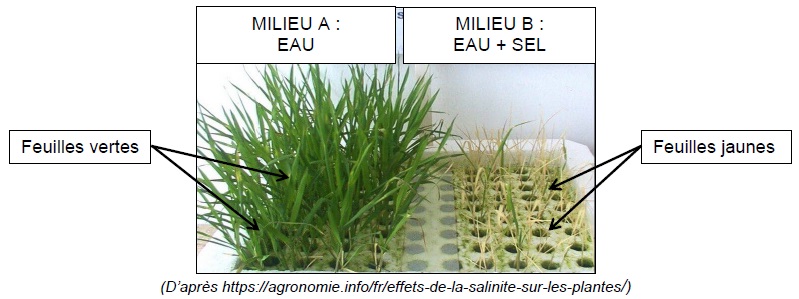

Effet du sel sur les plantes.

Deux cultures de riz ont été réalisées au même moment sur deux milieux

différents A et B. Après quelques temps, les résultats sont présentés

ci-dessous :

Question 3 (6

points) : à l’aide du document ci-dessus, comparer les résultats des

deux cultures de riz et conclure sur l’effet du sel sur les plantes.

Le sel tue les plantes par le phénomène d'osmose. Quand le sol contient

trop de sel, l'eau sort des cellules végétales provoquant le

déssèchement et la mort des feuilles.

Des pistes pour la restauration d’un sol affecté par le sel.

Pour permettre la croissance des plantes sur ces sols dégradés, de

l’eau douce provenant de la pluie est utilisée afin d’éliminer l’excès

de sel.

Estimation du volume d’eau douce nécessaire pour éliminer le sel sur une surface de 1 m2.

Pourcentage de réduction de sel : 50 % ; volume d’eau 150 L.

80 % : volume d'eau nécessaire : 300 L.

90 % : volume d'eau nécessaire : 600 L.

Les sols affectés par le sel peuvent être ainsi restaurés grâce à une

combinaison d'irrigation (arrosage) et de drainage (évacuation d’eau en

excès).

Question 4 (8 points) :expliquer comment l’Homme peut résoudre le problème soulevé par l’excès de sel dans les sols sénégalais.

Réaliser un apport d'eau douce en surface ( arrosage) combiné à un

réseau de drainage souterrain ( écoulement de l'eau chargée en sel)..

|

|