Physique

chimie,

technologie, SVT, Brevet Métropole 2020.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

..

..

|

.

.

|

..

..

......

...

|

L'automobile contribue à l’émission de gaz

à effet de serre et de polluants

atmosphériques. Les constructeurs tentent de réduire son impact sur

l'environnement. La

voiture équipée d’une pile à hydrogène est une des alternatives à la

traditionnelle voiture à

essence.

La

voiture à hydrogène.

Une voiture à hydrogène ne rejette que de la vapeur d'eau. La «

pile à hydrogène »

incorporée est une pile à combustible. Celle-ci utilise, pour

fonctionner, un apport en

dihydrogène (le combustible) et en dioxygène (le comburant). Le

dihydrogène se combine

avec le dioxygène de l'air en produisant de l'eau. À cette

transformation est associée une

conversion d’énergie chimique en énergie thermique et énergie

électrique. Un moteur

électrique permet alors de propulser la voiture.

Cette technologie est parfaite pour réduire la pollution à l'échelle

locale. Par contre, elle ne

permet pas de réduire la pollution globale : le dihydrogène n'existe

pas sur Terre à l'état

naturel et plus de 90 % du dihydrogène produit sont issus de ressources

d'énergie fossile.

Question 1 (8 points)

1a- Extraire des

informations ci-dessus un argument montrant que l’utilisation d’une

voiture fonctionnant avec une « pile à hydrogène » peut présenter un

inconvénient d’un

point de vue environnemental.

90 % du dihydrogène produit sont issus de

ressources d'énergie fossile.

Le

vaporeformage du méthane CH4(g)

+ 2 H2O(g)

→ CO2(g)

+ 4 H2(g)

produit du dioxyde de carbone.

1b- De la même manière, montrer que

le fonctionnement d’une pile à hydrogène s’appuie

sur une transformation chimique.

Le dihydrogène

se combine

avec le dioxygène de l'air en produisant de l'eau.

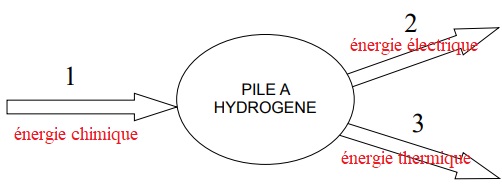

1c- Toujours d’après ces

informations, associer sur votre copie chacun des trois numéros

du diagramme ci-dessous à une forme d’énergie choisie parmi les

suivantes : énergie

électrique, énergie cinétique, énergie thermique, énergie nucléaire,

énergie potentielle,

énergie chimique.

Question 2

(7 points).

On recueille un échantillon du liquide produit par la pile à

hydrogène. Proposer un

protocole expérimental, sous forme de phrases et de schémas, permettant

de mettre en

évidence la présence d’eau dans cet échantillon.

Dans une coupelle, placer quelques cristaux de sulfate de cuivre

anhydre.

A l'aide d'une pipette pasteur, ajouter quelques gouutes de liquide

produit par la pile à hydrogène.

En présence d'eau, les cristaux de sulfate de cuivre anhydre blancs,

deviennent bleus.

La majorité des automobiles fonctionne actuellement avec des moteurs à

essence ou avec

des moteurs Diesel. Plusieurs types de polluants sont émis par ces

véhicules : le dioxyde

de carbone, le monoxyde de carbone, les oxydes d’azote et des

hydrocarbures imbrûlés.

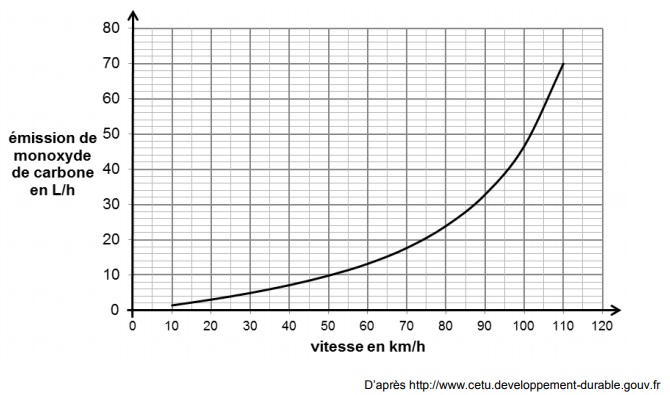

Les émissions de monoxyde de carbone d’un moteur à essence varient en

fonction de la

vitesse du véhicule.

Question 3 (10

points)

3a- Les émissions de

monoxyde de carbone sont-elles proportionnelles à la vitesse du

véhicule ? Justifier.

Non, la courbe ci-dessus n'est pas une droite.

3b- À l’aide

de la courbe ci-dessus, on peut montrer que l’augmentation des

émissions en

monoxyde de carbone est de 3 L/h lorsque la vitesse passe de 40 à 50

km/h. Calculer la

valeur de l’augmentation des émissions lorsque la vitesse passe de 100

à 110 km/h.

Comparer ce résultat à la valeur de 3 L/h. Conclure.

Le graphe indique :70-47=23 L / h

Soit environ 8 fois plus que lorsque la vitesse passe de 40 à 50 km / h.

Il vaut mieux rouler à 100 km /h plutôt qu'à 110 km / h.

3c- Sur une

autoroute, un véhicule parcourt à vitesse constante 55 km en 30 min.

Évaluer

le volume de monoxyde de carbone émis durant ce trajet.

Le véhicule étudié respecte-t-il la norme Euro 5 qui limite la valeur

de l’émission de

monoxyde de carbone à 96,8 L/h lorsque le véhicule roule à cette

vitesse.

A 110 km /h, le véhicule produit 70 L de dioxyde de carbone par heure

soit 35 L en 30 minutes.

La norme Euro 5 est respectée car 70 < 96,8 L / h.

|

| .

. |

....

|

Technologie

Afin

de répondre aux engagements sur le réchauffement climatique,

des solutions naturelles et/ou techniques existent pour capter le

dioxyde de carbone (CO2) et dépolluer l’air.

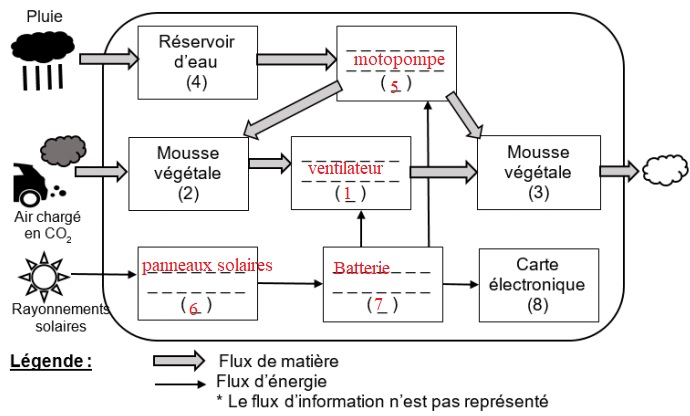

L’étude propose d’analyser et d’améliorer le prototype d’un mur

végétal prévu à cet effet.

Ce type de système vise à être installé

là où l’implantation d’une solution naturelle n’est pas

envisageable.

Ce système est équipé de deux panneaux verticaux de mousse

internes du mur végétal. Il est autonome en eau et en énergie

électrique.

Question 1 (6

points).

Compléter les blocs internes du

mur végétal. Utiliser les termes suivants :

Ventilateurs (1), Motopompe (5), Panneau solaire (6), Batterie (7).

Les

normes du mobilier urbain, imposent au concepteur du mur végétal que le

châssis

respecte les conditions suivantes :

- résister au feu, être incombustible ;

- ne pas produire de fumée ou de gaz toxiques en cas d’incendie ;

- résister aux chocs.

Pour des exigences de développement durable, le matériau choisi

devra être recyclable.

Question 2 (7

points)

Désigner le matériau le mieux

adapté pour fabriquer le châssis au regard des exigences arrêtées,

argumenter la

réponse.

Le duralumin, contrairement au PVC et au bois de pin non traité :

est incombustible,

ne dégage pas de fumées toxiques,

possède une bonne résistance aux chocs,

a une bonne aptitude au recyclage.

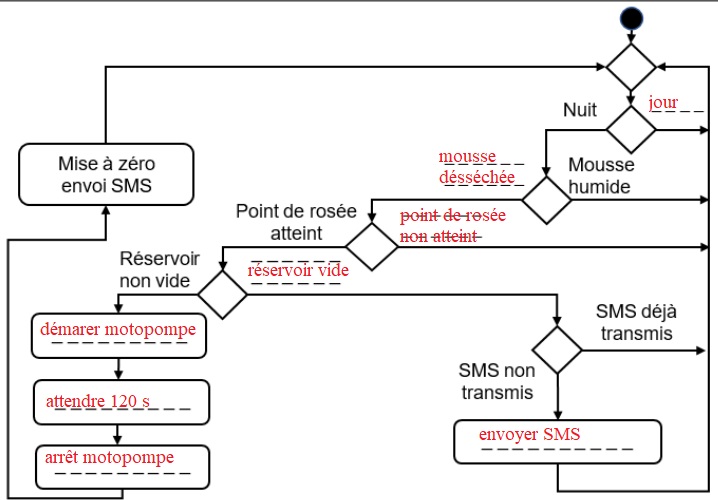

Question 3 (8

points)

Afin de limiter la consommation en eau et éviter de remplir le

réservoir entre deux périodes

de pluie, le constructeur souhaite optimiser la gestion de l’arrosage

de la mousse. Compléter le diagramme

d'activité permettant une gestion optimisée de l’arrosage automatique

du mur végétal.

Utiliser les termes suivants :

- envoyer SMS ;

- jour ;

- arrêter motopompe.

- point de rosée non atteint ;

- réservoir vide ;

- démarrer motopompe ;

- mousse desséchée ;

- attendre 120 s ;

Afin d’assurer le suivi à distance du mur végétal, le constructeur a

intégré un système de

communication permettant d’envoyer un SMS au technicien de maintenance.

Pour permettre au technicien d’identifier le mur végétal concerné, le

SMS doit respecter le

protocole de communication suivant :

ALERTE MUR VÉGÉTAL : localisation - types d’alerte - date de l’alerte.

La localisation est définie par le numéro de département suivi du

numéro du mur,

exemple :

69-04 pour le mur n°4 du département du Rhône.

La date est donnée sous la forme : JJ/MM (jour/mois).

Les types d’alertes sont codés sur cinq lettres :

RENIB = réservoir d’eau niveau bas

HUMTF = humidité de mousse trop faible

VENHS = ventilateur hors service

POMHS = pompe hors Service.

Question 4 (4

points).

Dans le cas d’un défaut - réservoir d’eau niveau bas - survenu le

12 janvier sur le mur

N°15 situé en Gironde, compléter le SMS à envoyer.

Les différents départements sont repérés par les numéros suivants :

Seine = 75, Bouches du Rhône = 13, Ain = 01, Gironde = 33, Isère =

38, Nord = 59

ALERTE MUR VÉGÉTAL : 33-15 - RENIB -12/01.

|

Les

conséquences d'une espèces invasives sur la biodiversité.

1. Donner le nom de

l'espèce invasive et le nom de l'espèce menacée.

La tortue de Floride est l'espèce invasive. Elle menace la tortue

européenne, la cistude.

2. Citer les

éléments qui ont permis de classer une de ces deux espèces dans la

liste des espèces invasives en France.

L'absence de prédateur naturel permet à la tortue de Floride de se

reproduire et donc de proliférer en France.

La tortue de Floride est plus agressive.

La cistude voit son territoire et le nombre de ses proies se réduire.

3. Comparer les

habitudes de la cistude et de la tortue de Floride.

Les deux espèces occupent les mêmes zones humides et s'alimentent de la

même manière.

Par contre la tortue de Floride est sexuellement mature à 5 ans ( 10 à

15 ans pour la cistude) et peut pondre jusqu'à 20 oeufs ( contre une

dizaine pour la cistude).

4. Expliquer en

quoi l'introduction de la tortue de Floride représente une menace pour

les cistudes d'Europe.

Les deux espèces occupent les mêmes territoires et s'alimentent de la

même manière.

Mais la tortue de Floride se multiplie beaucoup plus rapidement (

maturité sexuelle à 5 ans et jusqu'à 20 oeufs pondus) que la cistude

d'Europe.

Or deux espèces ne peuvent pas occuper le même milieu de vie

durablement. La tortue de Floride est la mieux adaptée.

|

|