Composition

de l'air en ville, intolérance au lactose, Brevet métropole 09 /2019.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

..

..

......

.....

|

SVT.

Question 1 (7

points)

Montrer que cet adulte a eu un bon comportement alimentaire pour éviter

des troubles intestinaux liés au lactose et satisfaire ses besoins en

calcium. Vous appuierez votre réponse sur un ou des calculs.

Les

laitages sont indispensables pour satisfaire les apports en calcium.

Les apports conseillés en calcium sont au minimum de 900 milligrammes

par jour pour un adulte.

Les troubles digestifs de l’intolérance au lactose se manifestent, en

général, lorsque la dose de lactose dépasse 12 grammes par repas.

Un adulte intolérant au lactose a choisi de consommer hier :

- un demi bol de lait au petit déjeuner : lactose 6,5 g < 12 g

; calcium 150 mg.

- deux portions de fromage à pâte pressée au repas du midi :lactose

< 0,2 g ; calcium 700 mg.

- un yaourt au repas du soir : lactose 4g ; calcium 175 mg.

La dose de lactose n'a pas dépassé 12 g par repas.

Apport en calcium pour la journée : 150 +700 +175=1025 mg, valeur

supérieure à 900 mg par jour.

L'adulte a eu un bon comportement alimentaire.

Les personnes intolérantes au lactose sont soignées grâce à des

médicaments (comprimés) contenant de l’enzyme lactase. Des élèves

souhaitent vérifier l’efficacité de ces comprimés.

La digestion du lactose se déroule à 37 °C selon la réaction chimique

suivante :

Lactose + eau ---> glucose + galactose catalysée par l'enzyme

lactase.

Question 2 (10

points)

Les élèves sont parvenus à conclure que l’enzyme lactase contenue dans

les comprimés facilite la transformation du lactose en glucose et

galactose.

Proposer un protocole expérimental et les résultats obtenus, qui leur

ont permis d’arriver à cette conclusion. La réponse attendue peut être

sous forme de schémas et/ou d’un texte.

Tube à essai n°1 : lactose en solution dans l'eau, sans enzyme lactase.

Tube à essai n°2 : lactose en solution

dans l'eau, plus enzyme lactase.

Les tubes sont placés à 37 °C dans l'incubateur.

Tremper une bandelette test dans chaque tube au début de l'expérience

et noter les couleurs de ces bandelettes.

Chronométrer 5 minutes.

Tremper une nouvelle

bandelette test dans chaque tube et noter les couleurs de ces

bandelettes.

Le

tube n°1 joue le rôle de témoin : le lactose en solution dans l'eau ne

se transforme pas. Les bandelettes ne changent pas de couleur.

Le tube n°2 permet de vérifier la transformation du lactose en présence

de l'enzyme lactase.

On s’intéresse à l’effet des comprimés au sein de l’organisme.

Question 3 (8

points)

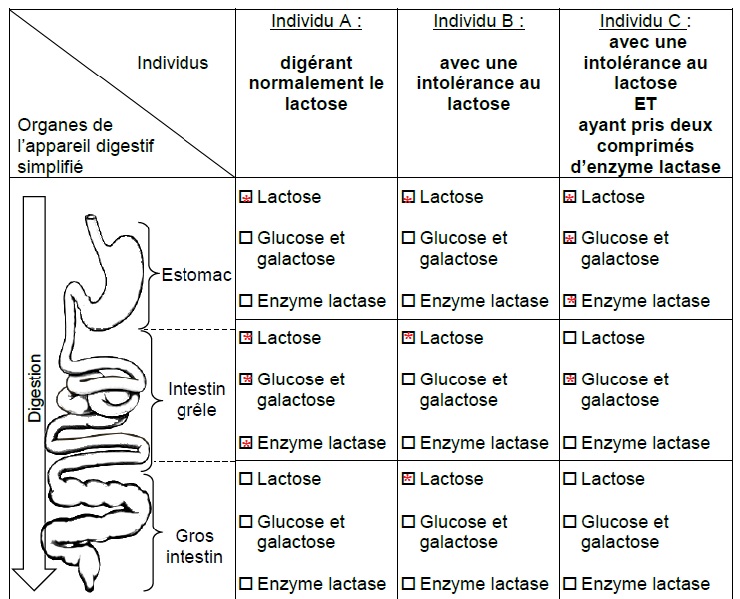

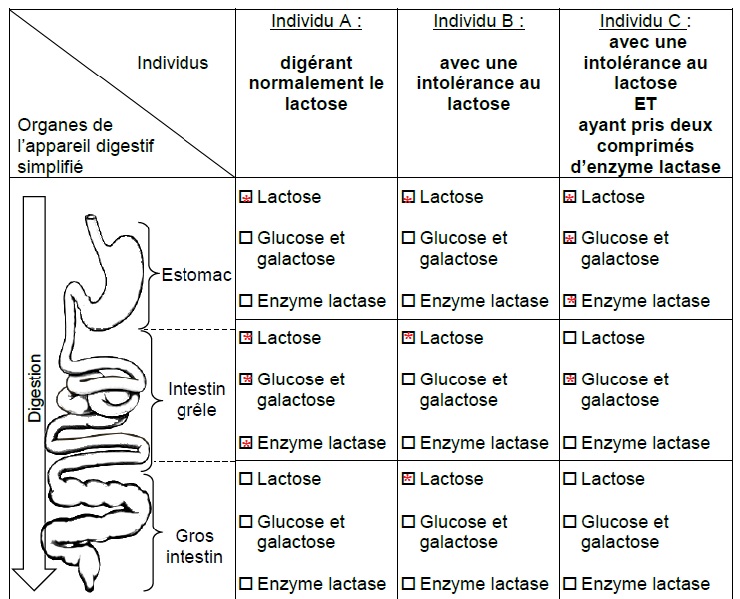

Trois individus A, B et C ont consommé chacun un bol de lait de vache.

Le lait de vache contient un seul sucre, le lactose.

La digestion

du lactose dans l’organisme est réalisée par l’enzyme lactase fixée

uniquement dans la membrane des cellules absorbantes de l’intestin

grêle. Les deux sucres produits (glucose et galactose) sont absorbés en

totalité par ces cellules avant de rejoindre la circulation sanguine.

Il n’y a plus de lactose dans l’intestin à la sortie de l’intestin

grêle.

Un individu intolérant au lactose possède des cellules intestinales qui

sont capables de réaliser l’absorption intestinale mais qui ne

possèdent pas d’enzyme lactase. Le lactose n’est alors plus digéré dans

l’intestin grêle par manque d’enzyme lactase. Le lactose poursuit son

trajet jusqu’au gros intestin où il est digéré par les micro-organismes

intestinaux, ce qui produit uniquement des gaz et des acides à

l’origine des troubles intestinaux présents chez une personne

intolérante au lactose.

Cocher la ou les molécules (sucres, enzyme lactase) lorsqu’elle(s)

est/sont présente(s) dans les différents organes de l’appareil digestif

chez ces individus.

|

...

|

..

|

Individu A :

L'enzyme lactase se trouve dans l'intestin grêle : le lactose n'est pas

décomposé dans l'estomac.

La transformation se produit dans l'intyestin grèle. Glucose et

galactose sont absorbés dans l'intestin grèle.

Dans le gros intestin, il n'y a pas de lactose, de glucose, de

galactose et de lactase.

Individu B :

L'enzyme lactase n'est pas présente : le lactose n'est pas transformé.

Il est présent dans l'estomac et dans l'intestin grêle.

Dans le gros intestin, il est dégradé par des microorganismes en

donnant du gaz et des acides.

Individu C :

La digestion du lactose s'effectue dans l'estomac. L'absorption du

glucose et du galactose se fait dans l'intestin grêle.

|

....

|

Composition de l'air en ville.

Question 1 (2,5 points)

Indiquer, parmi la liste des formules chimiques ci-dessous, celles des deux principaux composants de l’air (non pollué) :

H2, H2O, CH4, CO2, CO, O2, O3, N2, NO, NO2 .

Dioxygène (21 %) et diazote ( 78 %).

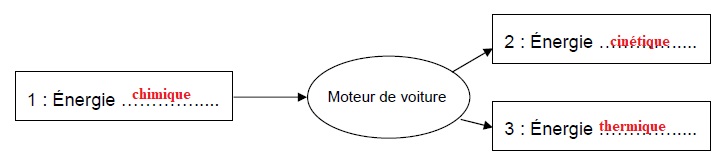

Les voitures dotées d’un moteur à explosion réalisent la combustion de

l’essence et libèrent différents gaz dont le dioxyde de carbone CO2 et des oxydes d’azote notés NOx.

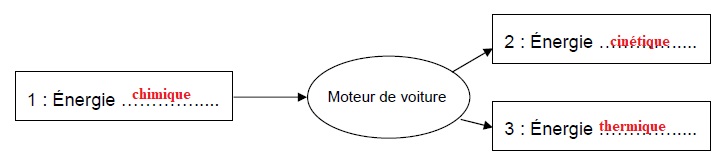

Question 2 (3 points)

Affecter à chaque numéro une forme d’énergie en choisissant parmi les termes suivants : énergie

chimique, énergie électrique, énergie lumineuse, énergie cinétique et énergie thermique.

Question 3 (6 points)

Proposer un protocole expérimental qui permet de mettre en évidence la production de dioxyde de carbone CO2 obtenu lors d’une combustion.

La réponse devra être accompagnée par des phrases et des schémas illustrant l’expérience réalisée.

Remplir un bocal avec du dioxygène.

Porter un morceau de charbon à l'incandescence à l'aide d'une bougie.

Introduire le charbon incandescent dans le bocal.

Après la fin de la combustion, introduire un peu d'eau de chaux dans le bocal.

Agiter un peu : l'eau de chaux se trouble mettant en évidence la formation de CO2 lors de la combustion.

|

Question 4 (8 points)

En ville, l’ozone de formule O3 est un gaz polluant. Il se forme par une transformation chimique entre le dioxyde d’azote NO2 et le dioxygène O2, en présence de lumière

du Soleil.

4a- Donner les compositions atomiques des molécules de dioxygène et d’ozone.

Dioxygène : 2 atomes d'oxygène ; Ozone : trois atomes d'oxygène.

4b- La transformation chimique, évoquée ci-dessus, est modélisée par l’équation chimique suivante :

NO2 + O2 → NO + O3 en présence de lumière.

Montrer que cette équation respecte la conservation des atomes.

Un atome d'azote se trouve parmi les réactifs et les produits.

4 atomes d'oxygène figurent parmi les réactifs et les produits.

La conservation des atomes est bien réalisée.

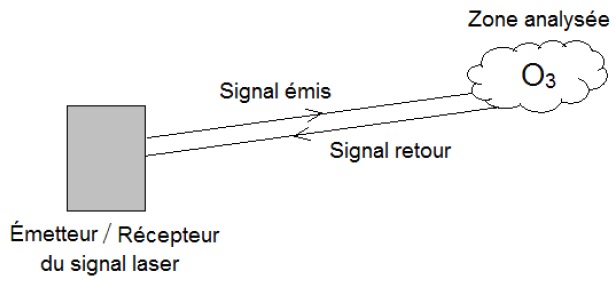

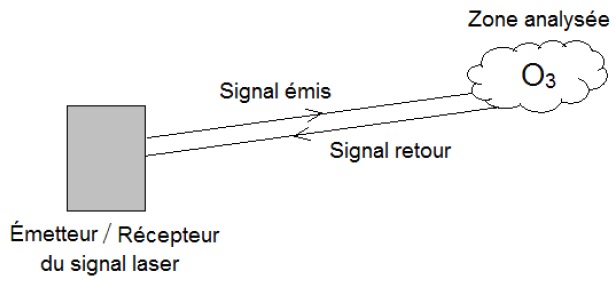

Le LIDAR permet notamment d’analyser la composition de l’air et de

repérer certains gaz. Il fonctionne à l’aide d’un laser qui émet,

pendant un très court instant, une onde électromagnétique du même type

que la lumière. Ce signal se déplace à la vitesse de 300 000 km/s.

Question 5 (5,5 points)

Le signal met 3 μs pour aller jusqu’à la zone analysée et revenir au récepteur.

Déterminer la distance entre le LIDAR et la zone analysée. Expliquer la

démarche en quelques phrases, et préciser la relation utilisée.

On rappelle 1 μs = 10-6 s.

Distance aller + distance retour = vitesse fois durée.

Deux distances = 300 000 x 3 10-6 =0,9 km = 900 m.

Distance laser- zone analysée : 900 / 2 = 450 m.

|

|

|