Concours

ATRF 2019, préparateur-trice en physique et chimie.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

..

..

|

|

......

.....

|

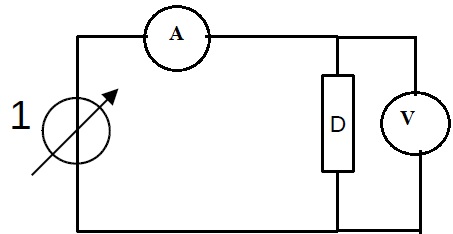

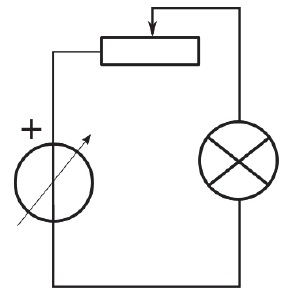

Caractéristique d'un dipole.

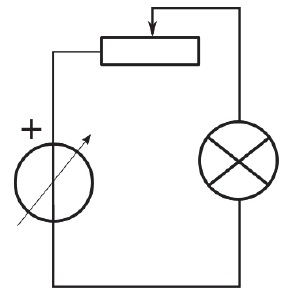

On souhaite tracer la caractéristique d’un dipôle D, c’est à dire la

représentation de la tension U à ses bornes en fonction de l’intensité

I du courant électrique qui le traverse. Le montage expérimental est

donné.

1.1 Quel est le nom de l’appareil noté 1 ?

Générateur de tension continue et réglable.

1.2 Reproduire ce schéma en ajoutant les appareils de mesure permettant de mesurer U et I.

On donne le résultat de quelques mesures effectuées :

tension U(V)

|

0

|

2

|

4

|

6

|

intensité (mA)

|

0

|

6,0

|

12,0

|

18,0

|

1.3 Rappeler l’expression de la loi d’Ohm, ainsi que le nom des grandeurs avec leurs unités.

U = R I avec U : tension (V), I : intensité (A) et R : résistance (ohm).

1.4 On considère que le dipôle suit la loi d’Ohm : calculer la valeur caractéristique de ce dipôle.

R = U / I =2 / 0,006 ~330 ohms.

1.5 A l’aide de quel appareil de mesure pourrait-on vérifier la valeur précédente ? On précisera également les bornes

utilisées.

Multimètre utilisé en ohmmètre ( bornes COM et ohmètre).

Un enseignant souhaite tester les manipulations précédentes. Pendant

l’essai, il est confronté à plusieurs soucis et demande de l’aide. Pour

chacune des situations ci-dessous, indiquer brièvement la panne

suspectée et un moyen d’yremédier.

1.6 L’ampèremètre utilisé indique toujours 0 A.

Sans doute un fil coupé, un mauvais contact ou la résistance grillée.

1.7 L’ampèremètre n’affiche que des valeurs négatives.

L'appareil est branché dans le mauvais sens.

1.8 Le disjoncteur de la salle se déclenche.

Perte de courant vers la terre, ou court-circuit.

Transmission d’information par infrarouge.

Lorsqu’on appuie sur un bouton d’une télécommande, un signal infrarouge

est envoyé vers l’appareil (télévision, vidéoprojecteur, …) : ce signal

présente des pics et des creux qui sont reçus par le récepteur

infrarouge de l’appareil.

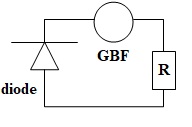

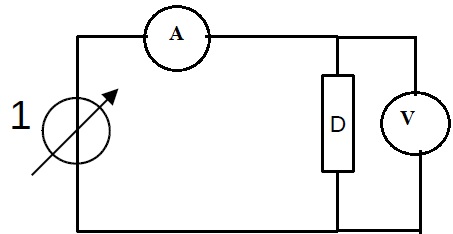

Un enseignant demande un montage pour montrer le principe de la transmission par infrarouge.

1.1 Dessiner ce

schéma de principe sachant que le montage contient en série : un

générateur de basse fréquence, une diode infrarouge et un conducteur

ohmique de résistance R.

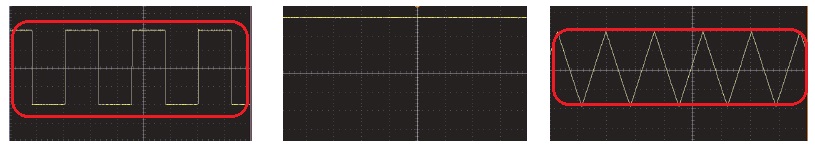

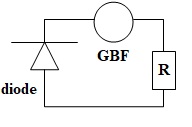

On branche un oscilloscope pour vérifier le signal fourni par le générateur de basse fréquence.

1.2

Parmi les représentations ci-dessous, entourer celle(s) qui peu(ven)t

également correspondre au signal délivré par un générateur de basse

fréquence.

1.3 Déduire de l’annexe 2 la fréquence du signal ainsi que son amplitude.

T = 2 ms = 2 10-3 s ; f = 1 / T = 1 /(2 10-3) = 500 Hz.

Amplitude : 1,5 divisions soit 1,5 V.

L’annexe 3 présente une partie de la datasheet de la diode infrarouge utilisée.

1.4 Quelle information permet de confirmer qu’il s’agit d’une diode infrarouge ?

Peak Spectral Wavelength : 940 nm.

1.5 Quelle tension ne faut-il pas dépasser pour éviter des dégâts à la diode ?

Forward Voltage : 1,6 V.

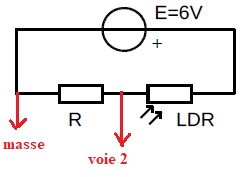

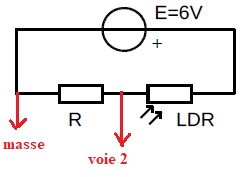

Le circuit de réception est schématisé ci-dessous : une LDR (Light Dependent Resistor) reçoit le signal infrarouge.

1.6 Préciser sur ce montage le branchement d’un oscilloscope permettant de visualiser sur la voie 2 le signal aux bornes de R.

On mesure la tension aux bornes de R, on trouve UR=3,67 V .

1.7 Que vaut l’intensité du courant dans ce circuit ? Donnée : R=1,2 kW.

I = UR / R = 3,67 / 1200 =3,06 10-3 A = 3,06 mA.

1.8 Quelle est la tension aux bornes de la LDR ?

6-3,67 = 2,33 V.

En notant RLDR la résistance de la LDR, on peut montrer que l’on a la relation UR= R E /(RLDR +R)

1.9 Déterminer la valeur de la résistance de la LDR dans les conditions de l’expérience.

RLDR =R E / UR - R = 1,2 x 6 /3,67 -1,2 = 0,762 kW.

|

...

|

|

|

....

|

Étude de mouvements périodiques.

1 Le pendule simple

Un pendule simple se compose d’une petite masse suspendue au bout d’un

fil inextensible. On repère le mouvement de la masse par l’angle q que fait le pendule avec la verticale ascendante.

1.1 Quelles sont les forces qui s’exercent sur la masse du pendule immobile ?

Le poids et la tension du fil.

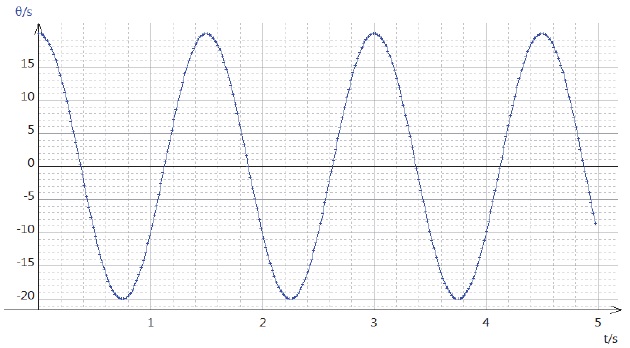

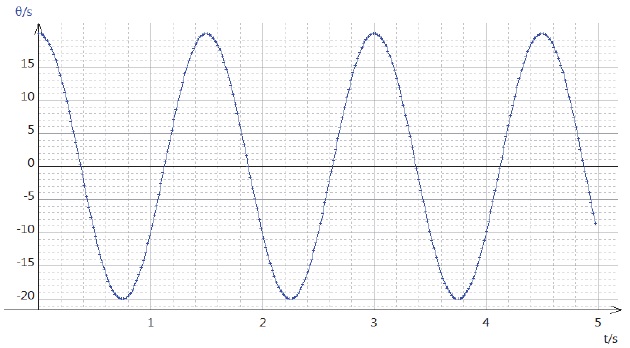

Le pendule oscille. A l’aide d’un dispositif approprié , on relève l’angle q au cours du temps : on obtient le graphique suivant.

1.2 Quelle est la forme du signal obtenu ?

Signal sinusoïdal.

1.3 A quelle position du pendule sa vitesse est-elle maximale lors de son mouvement ?

Passage à la position verticale ( q = 0).

1.4 En réalité, au

bout d’un certain moment, on constate que le pendule n’oscille plus.

Pour quelle raison le pendule s’arrête-t-il ?

Dissipation d'énergie due aux frottements.

La période T d’un pendule est reliée à sa longueur par la relation T=2p (L /g)½.

1.5 Que représente g dans cette formule ? En donner une valeur approximative.

g = 9,8 m s-2, accélération due à la pesanteur.

1.6 Un enseignant demande un pendule qui bat la seconde. A quelle longueur doit-on régler le pendule ?

T = 2 s ; L = T2 g /(4p2) =4 x9,8 / (4 x3,142) ~0,99 m.

Mesure magnétique de périodes

Dans un agitateur magnétique, le barreau aimanté est entraîné par la

rotation d’un aimant : en mesurant les variations du champ magnétique,

il est alors possible de remonter à la fréquence de rotation du barreau

aimanté.

2.1 Quelle est l’unité, dans le système international, du champ magnétique ?

Le tesla (T).

2.2 Quel appareil permet de mesurer un champ magnétique ?

Le teslamètre.

2.3 Lorsqu’on allume l’appareil précédent, l’écran indique une valeur non nulle. Pour quelle raison ?

Existence du champ magnétique terrestre.

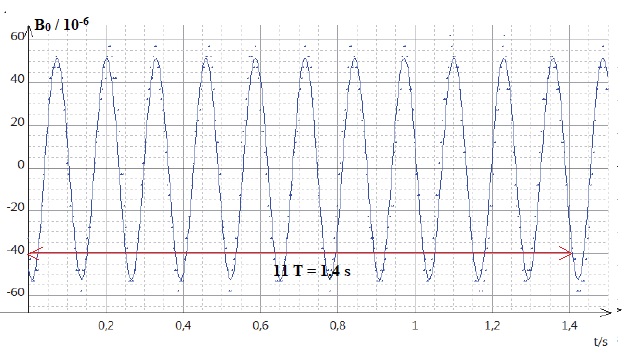

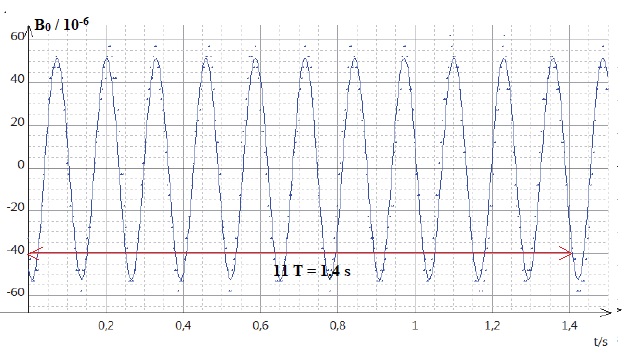

On relève les variations du champ magnétique d’un barreau aimanté en rotation sur un agitateur magnétique au cours du

temps. On obtient la figure suivante.

2.4 Déterminer le plus précisément possible la période du signal.

T = 1,4 /11 ~0,127 s.

2.5 En déduire la fréquence de rotation du barreau aimanté.

f = 1 /0,127 ~7,8 Hz.

|

Et la lumière fût ...

La lumière a beaucoup intrigué les scientifiques dans

l’histoire. Dès 983, un mathématicien perse montre qu’un rayon lumineux

qui arrive sur du verre change de trajectoire.

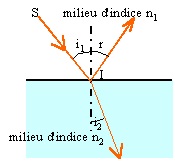

1.1 Comment appelle-t-on ce phénomène physique ?

Le rayon est en partie réfléchi et en partie transmis ( réfraction).

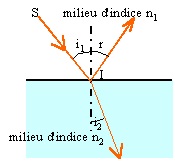

Ce phénomène a été théorisé bien plus tard au XVIIème siècle

conjointement par deux physiciens Snell et Descartes. Ils sont arrivés

à la formule suivante n1x sini1=n2 xsin i2

1.2 A quelles grandeurs correspondent les symboles n1 et n2, i1 et i2 utilisés dans cette formule ? On pourra s’aider d’un schéma.

i1 : angle d'incidence ; i2 angle de réfraction.

Un enseignant souhaite faire une séance expérimentale sur cette

formule. Il souhaite disposer d’une source monochromatique : il choisit

un laser.

1.3 Quelle est la signification du terme « monochromatique » ?

Une seule fréquence, une seule couleur.

1.4 Quel pictogramme faut-il placer dans la salle lors de l’utilisation du laser ?

Un autre scientifique, Newton, a également travaillé sur la lumière :

reprenant les travaux de ses prédécesseurs, il a réussi à décomposer la

lumière blanche en utilisant un prisme.

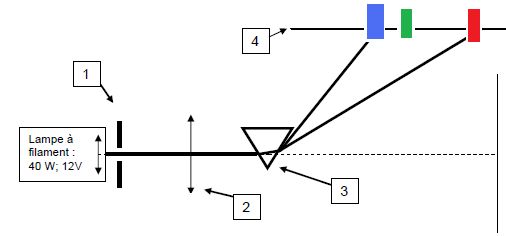

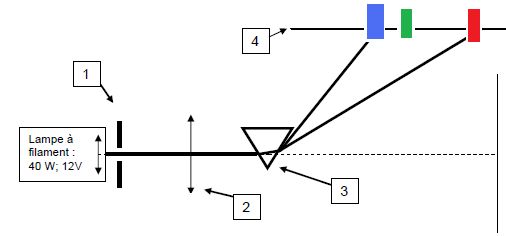

1.5 Schématiser et annoter le montage permettant d’obtenir la décomposition de la lumière blanche.

1 : fente de

largeur réglable ; 2 : lentille convergente ; 3 : prisme en verre

; 4 : écran.

1.6 Quel autre dispositif peut-on utiliser pour décomposer la lumière blanche ?

Un réseau.

Depuis des siècles, on a remarqué que la température d’un corps

dépendait de sa température. Ainsi, lorsqu’on chauffe une barre

d’acier, on passe d’un rouge sombre à du jaune en terminant par du

blanc. Whilhelm Wien a montré que le maximum du spectre du flux

lumineux énergétique était reliée à la température de ce corps par la

relation, appelée loi de

Wien, λ max xT=2,898 x 10−3 K .m

1.7 A quelle grandeur physique correspond lmax dans cette formule ?

La longueur d'onde en mètre.

1.8 Compléter le tableau suivant en utilisant la loi de Wien.

Source lumineuse

|

lmax (nm)

|

lmax (m) |

T(K)

|

Lampe halogène ( 220 V)

|

900

|

0,9 10-6

|

2,898 10-3 /(0,9 10-6)

=3,22 103 K

|

Corps humain

|

9,66 103

|

2,898 10-3 / 300

=9,66 10-6

|

300

|

Soleil

|

485

|

4,85 10-7

|

2,898 10-3 / (4,85 10-7)

=5,97 103 K

|

Pour une source lumineuse bleue, on mesure lmax=480 nm et pour une source lumineuse rouge on mesure lmax=650 nm.

1.9 Ces valeurs

sont-elles cohérentes avec le symbolisme usuel du rouge pour le chaud

et du bleu pour le froid ? On justifiera brièvement la réponse.

D'après la loi de Wien, T et lmax varient en sens inverse.

Pour le bleu : T = 2,898 10-3 / (480 10-9) =6,04 103 K

Pour le rouge : T = 2,898 10-3 / (650 10-9) =4,46 103 K.

Ces valeurs ne sont pas cohérentes avec le symbolisme usuel du rouge pour le chaud et du bleu pour le froid.

En TP, l’enseignant propose le montage expérimental suivant.

Les élèves disposent d’un spectroscope à main permettant d’obtenir le spectre de la lumière de la lampe.

En faisant varier la position du curseur du rhéostat, les élèves constatent que le spectre de la lampe évolue.

Sur la lampe utilisée, on note les indications suivantes : 6V, 100 mA.

1.10 Quel paramètre électrique du rhéostat est modifié lorsqu’on fait varier la position du curseur du rhéostat ?

La résistance électrique et en conséquence l'intensité du courant.

1.11 On obtient le spectre suivant en regardant dans un spectroscope. Quels termes le décrivent ?

Spectre d'émission continu.

1.12 Quelle est la signification de chacune des indications notées sur la lampe (6V, 100 mA) ?

6 V : tension d'alimentation ; I = 100 mA : intensité nominale.

Sur le générateur utilisé, on peut choisir la tension d’entrée à l’aide

d’un bouton de sélection. L’utilisateur a le choix entre les tensions

1,5V ; 3V ; 6V ; 9V ; 12V ; 24V.

1.13 Quelle tension faut-il utiliser pour cette manipulation ? On indiquera les raisons de ce choix.

Le fonctionnement nominal de la lampe nécessite une tension de 6 V à ses bornes.

Ulampe + Urhéostat = Ugénérateur = 9 V par exemple.

Sur une boîte d’ampoules, on trouve l’indication 0,6 W.

1.14 A quelle grandeur physique correspond cette inscription ?

La puissance électrique.

1.15 La lampe utilisée (6 V, 100 mA) provient-elle de cette boîte (0,6 W) ? On justifiera la réponse.

P = UI = 6 x0,10 = 0,6 W. L'ampoule n'est pas issue de cette boîte.

|

|

|