Pourquoi

faut-il se protéger des rayons du soleil ? Concours CAPLP 2018.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

..

..

|

.

.

|

..

..

......

...

|

Le rayonnement solaire : gamme visible.

L'enseignant

propose aux élèves de compléter la phrase "Quand nous regardons un

livre bleu...." avec l'une des quatre propositions suivantes :

a. la lumière nous aide à voir la couleur bleue du livre ;

b. le livre renvoie la couleur bleue dans nos yeux ;

c. le livre renvoie la lumière bleue dans nos yeux ;

d. je ne sais pas.

13. La majorité des élèves a choisi la réponse a. Expliquer ce résultat et proposer une remédiation.

L'oeil

voit les objets grâce aux images formées sur la rétine. Les 3 types de

cônes de la rétine sont sensibles aux couleurs bleu, vert et rouge. Les

bâtonnets sont sensibles à la luminosité. En superpopsant plusieurs

lumières colorées, le cerveau perçoit une nouvelle couleur correspondant

à leur "mélange" (T Young 1773- 1829, physicien et médecin anglais ).

La synthèse additive est la superposition de lumières colorées.

Les couleurs primaires de cette synthèse sont le bleu, le vert et le rouge.

Diffusion : un objet éclairé renvoie dans toutes les directions, une partie de la lumière incidente reçue.

Absorption : un objet éclairé absorbe une partie de la lumière qui le traverse.

Un livre bleu est éclairé en lumière blanche : il diffuse et transmet le bleu, et absorbe le vert et le rouge.

Ce livre bleu, éclairé en lumière verte ou rouge, paraît noir.

L'enseignant propose l'activité suivante :

Eclairer un premier prisme à l'aide de lumière blanche ( mélange de

lumière de toutes les couleurs ). Isoler la partie bleue de la tache

produite par le prisme et envoyer cette lumière sur un second prisme.

Elle est déviée mais pas étalée.

14. Compléter la colonne questions.

Capacités

|

Questions

|

Rechercher, extraire et organiser l'information

|

Qu'est ce que la lumière blanche ?

La lumière solaire est-elle blanche ?

Comment se comporte un objet en verre éclairé en lumière blanche ?

|

Emettre une hypothèse.

|

La lumière blanche est-elle composée d'une seule couleur ou de plusieurs couleurs ?

|

| Proposer un protocole expérimental |

Comment se comporte un prisme éclairé en lumière blanche ? |

Contrôler la vraisemblance d'une conjecture

|

La lumière issue du second prisme est-elle étalée ou dispersée ?

|

Rendre compte d'une démarche

|

Quel est le rôle du prisme ?

La lumière solaire est-elle monochromatique ou polychromatique ?

|

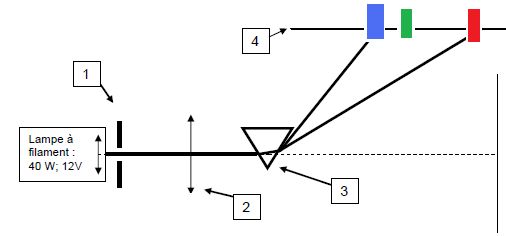

15. Newton

emploie une démarche pour contredire la théorie énoncée par Aristote.

Nommer cette démarche et détailler les étapes qui la composent.

Démarche expérimentale.

Disposer d'un faisceau de lumière solaire ( petit trou dans un volet de la pièce par exemple).

Faire arriver ce faisceau sur un prisme de verre.

Observer la figure de couleurs obtenues sur un écran ( le mur opposé de la pièce par exemple).

Ou bien :

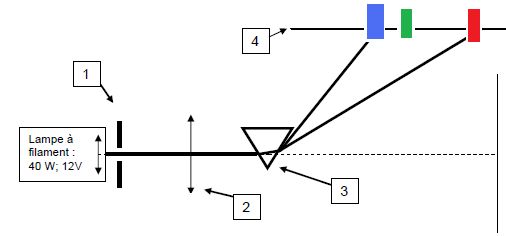

1 : fente fine ; 2 : lentille convergent ; 3 : prisme ; 4 : écran

.

16. Expliquer l'intérêt de cette démarche pour des élèves de lycée.

Meilleure adhésion, plus grand intérêt de la part des élèves.

Assimilation facilitée des connaissances.

17. Réponde à la question suuivante : " Quelle est la couleur d'un rayon bleu ayant traversé un prisme ?"

Voir protocole expérimental ci-dessus.

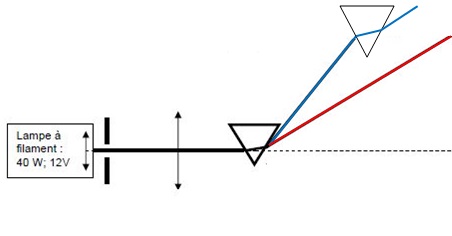

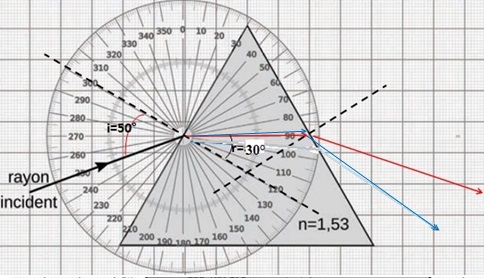

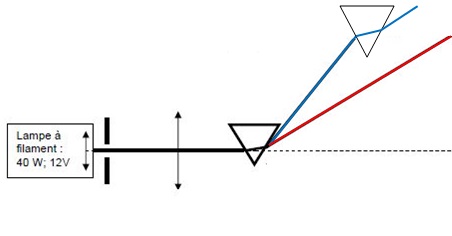

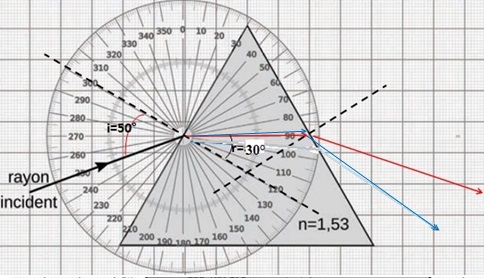

18. En négligeant

le phénomène de dispersion et d'après les lois de l'optique

géométrique, tracer la marche dans le prisme ( n = 1,53) de la suite du

rayon lumineux incident au prisme. Faire apparaître les constructions

graphiques et donner le détail des calculs. Tracer le rayon émergent.

Sur la face d'entrée du prisme : nair sin i = n sin r ; sin r = sin 50 / 1,53 =0,5007 ; r =30°.

Sur la face de sortie du prisme : i' =180-120-30=30°.

n sin 30 = nair sin r' ; sin r' = 1,53 sin 30 =0,765 ; r' ~50 °.

Cas d'une lumière bleue : n = a +b / l2 ; lbleu < lrouge, donc nbleu > nrouge ; nbleu = 1,55 par exemple.

Sur la face d'entrée du prisme : nair sin i = n sin r ; sin r = sin 50 / 1,55 =0,4942 ; r =29,6°.

Sur la face de sortie du prisme : i' =180-120-29,6=30,4°.

n sin 30,4 = nair sin r' ; sin r' = 1,55 sin 30,4 =0,784 ; r' ~51,7 °.

19.

Expliquer le phénomène de dispersion. En supposant que la valeur n =

1,53 correspond à la limite de l'infrarouge et en tenant compte du

phénomène de dispersion, ajouter l'allure du rayon correspondant à la

limite visible - ultraviolet.

L'indice de réfraction d'un milieu dépend de la longueur d'onde de la

lumière qui le traverse : l'indice est légèrement plus faible pour les

lumière de longueur d'onde élevé. Une lumière violette est plus

réfractée qu'une lumière rouge. Dans le cas d'une lumière

polychromatique, les différentes composantes sont diffractée dans des

directions légèrement différentes : la lumière se disperse.

20. Proposer une progression traitant le module " Pourquoi faut-il se protéger des rayons du soleil ?

1. La lumière blanche est polychromatique. ( dispersion par un prisme).

2. Synrthèse additive ' écran d'ordinateur) et synthèse soustractive ( peinture, imprimante).

3. Différents types de rayonnements ; sensibilité spectrale de l'oeil.

4. Dangers comparés des UVA, UVB et UVC ; protection de l'oeil.

..

|

...

|

....

|

Le rayonnement solaire : gamme UV.

21. Donner les formules de Lewis du dioxygène et de l'ozone.

22. Des UVA (315 nm - 400 nm) ou des UVB (280 nm - 315 nm), à débit égal, quels sont les plus nocifs ?

Calcul des énergies de ces rayonnements :

UVA (l = 350 nm par exemple) : E = h c / l = 6,63 10-34 x3,00 108 / (350 10-9) ~5,68 10-19 J.

UVB (l = 300 nm par exemple) : E = h c / l = 6,63 10-34 x3,00 108 / (300 10-9) ~6,63 10-19 J.

Les UVB étant plus énergétiques que les UVA, ils sont plus dangereux, plus nocifs.

23.Calculer

le temps d'exposition continue nécessaire pour qu'une personne à peau

claire attrape un coup de soleil dans le cas d'un indice UV égal à 9 (

ensoleillement extrème).

Une unité d'indice UV équivaut à une puissance surfacique de 0,025 W m-2.

Indice UV = 9 : puissance surfacique 9 x 0,025 =0,225 W m-2.

Cette personne à peau claire attrape un coup de soleil à partir d'une énergie surfacique de 250 J m-2.

Durée d'exposition continue : 250 /0,225 =1,11 103 s ~18 min 30 s.

Protection par crème solaire.

On s'intéresse à l'action filtrante de la benzophènone.

24. Donner sa formule brute et sa masse molaire.

C13H10O. M=182 g / mol.

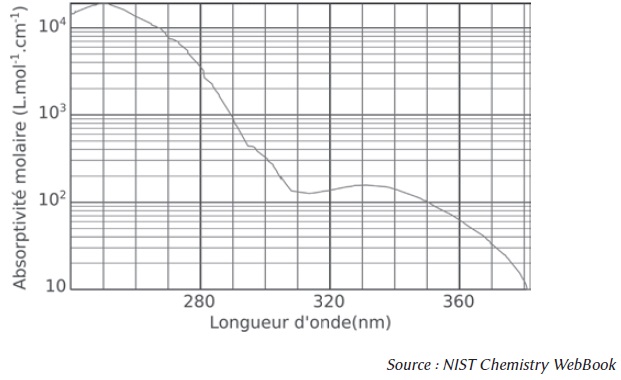

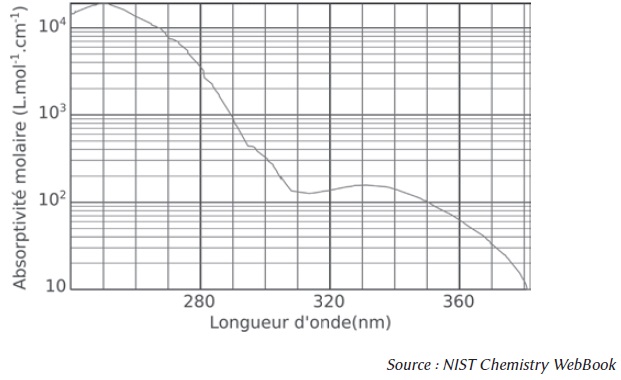

25. D'après l'allure du spectre d'absorption, que pensez-vous de l'efficacité de la benzophénone vis-à-vis des UV solaires ?

La benzophénone présente un maximum d'absorption pour les UVC et UVB les plus nocifs.(240 nm - 320 nm).

26. Rappeler la loi de Beer-Lambert.

A= log (I0/I) = elc ( A est l'absorbance ou densité optique)

Cette loi est vérifiée lorsque la solution est de concentration inférieure à : c < 0,1 mol.L-1.

e (L mol-1 cm-1) est une caractéristique de la molécule. Plus e sera grand, plus la solution absorbe.

l est l'épaisseur de la cuve (cm) et c la concentration de la solution (mol/L).

27. On estime à 250 L mol-1 cm-1

l'absorptivité molaire moyenne de la benzophénone sur la gamme d'UV

nocifs. Si on estime à 100 µm l'épaisseur de crème sur le visage,

déterminer la concentration en benzophénone d'une crème permettant de

diviser par 3 la puissance d'UV reçue par la peau.

el =250 x 100 10-4=2,5 L mol-1.

C = A / 2,5 = 0,4 A.

La puissance d'UV étant divisée par 3, l'intensité du rayonnement

incident est divisée par 3 et l'absorbance varie de log(3) ~0,48.

C = 0,4 x0,48 =0,19 mol / L.

28. Pour réaliser une crème solaire, on utilise un agent tensioactif. Définir ce terme.

29. Expliquer comment un agent tensioactif peut solubiliser les graisses des crèmes hydratantes.

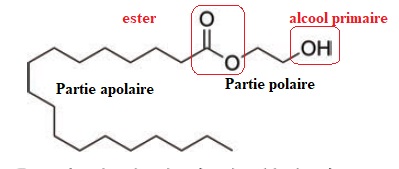

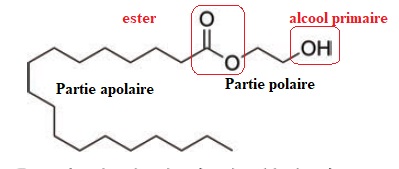

Un

tensioactif est un composé amphiphile. Il existe quatre grande classes

de tensioactifs : les anioniques, les cationiques, les amphotères et

les non-ioniques.

Souvent on les schématise ainsi :

Les tensioactifs possèdent deux parties de polarité différente, l'une

est liphophile et apolaire ( qui fixe les matières grasses ), l'autre

hydrophile et polaire ( qui est miscible à l'eau).

Lors de l'action d'un agent

tensio-actif il y a formation de micelles.

Le schéma

ci-dessous

représente une micelle de type " huile dans l'eau".

1 : huile

2 : partie hydrophile du tensioactif

3 : partie hydrophobe du tensio-actif

4 : eau.Lorsqu'on

frotte le tissu, la graisse se décolle de celui-ci et se retrouve entourée de molécules de

tensioactif, enfermée dans une micelle qui ne se colle pas au tissu

puisque la surface de la micelle est hydrophile". 30.

Un exemple de tensioactif, le glycol stéarate est donné. Identifier les

différentes fonctions de la molécule, ainsi que ses parties polaire et

apolaire.

|

|