Physique

chimie, concours technicien ministère de l'économie et des finances

2019.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

..

..

|

.

.

|

..

..

......

...

|

1. Arome

de vanille.

La synthsèse de la vanilline se fait en

trois étapes :

Etape 1 : - synthése de l'acétate d'isoeugénol à

partir de

l'isoeugénol

Etape 2 : transformation de

l'acétate d'isoeugénol en acétate

de vanilline.

Etape 3 :

action de l'eau sur l'acétate de vanilline

|

espéce chimique

|

masse molaire g/mol

|

quelques propriétés

|

|

isoeugénol

|

164

|

d=1,08

nocif en cas d'ingestion, irritant pour les yeux, la

peau, les voies respiratoires

|

|

acétate d'isoeugénol

|

205

|

Tfusion = 80°C

solubles dans la plupart des solvants organiques,

insoluble dans l'eau glacée

|

|

anhydride éthanoïque

|

102

|

d=1,08

corrosif, inflammable, provoque des brûlures

réagit avec l'eau

|

A

synthèse de l'acétate d'isoeugénol

: mode opératoire.

- Dans un ballon de 250 mL,

introduire 10 g d'isoeugénol, 20

mL d'anhydride acétique, quelques gouutes d'acide orthophosphorique.

- Chauffer en utilisant un chauffage à reflux et maintenir une

ébullition douce pendant 30 minutes.

- refroidir jusqu'à température ambiante. verser le contenu du

ballon dans un becher contenant 30 mL d'eau glacée, tout en agitant.

- Filtrer sur büchner et laver les cristaux formés avec de

l'eau glacée.

1. Quel est le

rôle du montage à reflux ?

Le montage à reflux permet de travailler à température

modérée ( la vitesse de la réaction augmente) tout en évitant les

pertes de matière ( les vapeurs se condensent dans le réfrigérant

vertical et retombent dans le ballon).

2 et 3. Quelles

précautions faut-il prendre pour manipuler

l'anhydride éthanoïque ?

- Pourquoi utilise-t-on de l'anhydride éthanoïque à la place de l'acide

éthanoïque ?

Travailler sous hotte avec de la verrerie sèche, mettre des

gants et des lunettes.

L'anhydride éthanoïque conduit à une réaction totale alors que

l'acide éthanoïque conduit à un réaction limitée par l'hydrolyse de

l'ester.

4. L'acide orthophosporique est un

catalyseur de la synthèse.

Quel est son rôle ?

Le catalyseur augmente la vitesse de la réaction en remplaçant

une réaction lente par deux réactions rapides. Le catalyseur est

régénéré en fin de réaction.

5. Quelle est la formule

semi-développée et le nom de l'espèce

A ? A : acide éthanoïque

CH3-COOH.

6. Pourquoi verse-t-on le contenu du

ballon dans l'eau glacée ?

Dans l'eau glacée l'acétate d'isoeugénol est insoluble : des

cristaux se forment.

7 et 8. Calculer la

quantité de matière initiale de chacun des

réactifs. L'expérimentateur a obtenu 11,3 g de cristaux d'acétate

d'isoeugénol. Calculer le rendement de la synthèse.

isoeugénol : masse (g)

/ masse molaire (g/mol) = 10 / 164 =

0,061 mol

anhydride éthanoïque :

masse (g) = volume (mL) fois densité=

20*1,08 = 21,6 g

21,6 / 102 = 0,212 mol

(en excès)

Qté de matière d'ester

prévue : 0,061 mol soit 0,061*205 =

12,5 g

rendement : mase

expérimentale / masse théorique = 11,3 / 12,5

= 0,904 ( 90,4

%).

Synthèse

de la vanilline :

9. Quelle est la formule

semi-développée et le nom de l'espèce

B ?

Acide

éthanoïque CH3-COOH.

10. Quel est le nom

donné à cette réaction ?

Hydrolyse d'un ester.

2. Techniques séparatives.

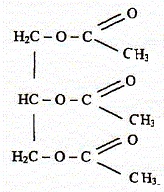

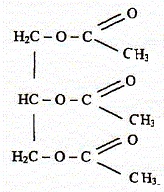

11. Déterminer la formule

semi-développée du triacétate de glycéryle.

12. Expliquer le

principe de la chromatographie. Que signifie le terme phase gazeuse ?

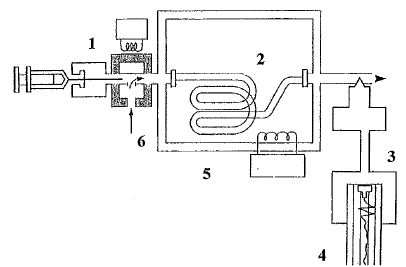

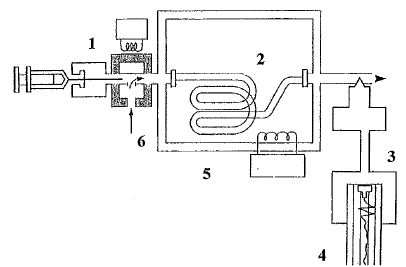

Couplage

chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse.

La chromatographie est une méthode de

séparation et d'identification des constituants d'un mélange.

La

chromatographie est basée sur la différence de solubilité d'une

substance dans deux phases non miscibles : la phase stationnaire liée

au support et la phase mobile ou solvant.

Plus

une substance est soluble dans la phase mobile, plus elle est entraînée

par cette phase; inversement, une substance peu soluble dans la phase

mobile migre peu.

1 : injecteur

; 2 : colonne ; 3 : détecteur ; 4 : intégrateur ou

ordinateur ; 5 : thermostat de colonne ; 6 : gaz vecteur.

La chromatographie permet de séparer les espèces d'un mélange complexe

de nature diverses.

Elle

est utilisée pour repérer les substances qui composent un mélange gazeux ou

susceptibles de le devenir sans décomposition par chauffage.

13.

Quel rôle joue le spectromètre de masse ? Quel type d'ionisation est la

plus fréquente dans ce type de couplage ? Expliquer le principe de ce

type d'ioniseur.

La

spectrométrie de masse consiste à vaporiser une espèce ( dont la

molécule est notée M), puis à l'ioniser ( une ou plusieurs fois). Les

ions obtenus sont ensuite accélérés par un champ électrique. Les ions

peuvent rester inchangés ou se scinder en fragments plus petits ( eux

même chargés ou non ). Un dispositif, appelé analyseur, sépare les

différents ions suivant leur rapport masse sur charge m/q où m est la

masse de l'ion et q sa charge. les ions sont récuérés dans les

récepteurs qui génèrent un courant dont l'intensité est proportionnelle

aux nombres des ions détectés.

Electrospray

: dispersion d’un liquide sous forme de gouttelettes chargées

électriquement.

Les

goutellettes formées à l'extrémité d'un capillaire sont

soumises à un champ électrique intense.

14. Suite à un

changement de colonne, le temps de rétention de la molécule a changé

malgré des conditions d'analyse identique ( même débit et même rampe de

température ) Cependant nous savons que le pic de la triacétine devrait

être élué à un temps de rétention entre 10,00 et 13,50 minutes. 4 pics

présents sur le chromatogramme peuvent correspondre.

Pic

|

temps

de rétention (minute)

|

largeur

du pic à la base (min)

|

facteur

de rétention

|

sélectivité

|

solvant

|

1,08

|

|

|

|

A

|

10,23

|

0,17

|

(10,23-1,08)

/ 1,08 =8,47

|

|

B

|

10,99

|

0,22

|

(10,99-1,08)

/ 1,08=9,18

|

|

C

|

12.85

|

0,33

|

(12,85-1,08)

/ 1,08=10,90

|

|

D

|

13,47

|

0,35

|

(13,47-1,08)

/ 1,08 =11,47

|

|

Quels

facteurs peuvent avoir influencé le changement de temps de rétention ?

Déterminez les facteurs de rétention ( ou de capacité) de ces 4 pics.

Déterminer également les facteurs de séparation ( ou sélectivité) ainsi

que la résolution entre tous les pics consécutifs ( A-B, B-C, C-D).

Le temps de rétention varie en fonction du débit, de la

température d'élution, de la composition de la phase mobile et du

vieillissement de la colonne.

Facteur de rétention = rapport du temps passé par le soluté dans la

phase stationnaire sur le temps passé par ce même soluté dans la

phase mobile.

k =(tri-tm) / tm.

La sélectivité mesure l'aptitude de la colonne à séparer le composé i

du composé j : a

= kj / ki.

aA-B

=9,18 / 8,47=1,08 ; aB-C =10,9 /

9,18=1,19 ; aC-D =11,47 /

10,9=1,05.

Résolution

R =2(tRi-tRj) / (somme des bases des pics).

RA-B =2(10,99-10,23) / (0,22+0,17)=3,9.

RB-C

=2(12,85-10,99) / (0,22+0,33)=6,76.

RC-D

=2(13,47-12,85) / (0,35+0,33)=1,8.

15. Quelle valeur

est prioritairement utilisée pour juger de la bonne séparation des pics

? Pourquoi ? Sont-ils bien séparés dans ce cas ?

Pour les valeurs de R > 1,5, les pics sont bien séparés. Ils sont

bien séparés dans ce cas.

16. Les 4 pics

présentent les spectres de masse suivants. Un spectre

pourrait-il correspondre à la triacétine ? Justifier.

L'allégation "sans arôme ajouté " écrite sur l'emballage est-elle

valable ?

Les spectres présentent tous un pic important à m/z = 43 ([CH3CO]+).

Ils pourraient correspondre à la triacétine.

L'allégation "sans arôme ajouté " écrite sur l'emballage n'est

pas

valable.

17. On remarque que les pics

s'élargissent avec le temps. Expliquer la

raison de cet élargissement. Par quelle relation peut-on théoriser cela

? Expliquer les termes de cette équation.

La vitesse de progression des solutés n'est pas tout à fait

identique ( ils prennent des chemins différents dans la phase

mobile). Les pics s'élargissent avec le temps de rétention.

Equation de Van Ddemter :H = A + B / U + C U.

U : vitesse de la phase mobile.

H : hauteur équivalente d'un plateau théorique ( efficacité).

B / U traduit la dispersion du soluté.

C U : résistance au transfert du soluté entre les phases mobile et

stationnaire.

3. Calculs de pH.

18. Calculer la

concentration en ion H3O+ en moles / litre des

solutions aqueuses présentant les pH suivants :

pH = 4,10 ; [

H3O+]

= 10-4,10 =7,94 10-5 mol /L.

pH

= 1,25 ; [

H3O+]

= 10-1,25 =0,056 mol /L.

pH

= 7,00 ; [

H3O+]

= 10-7 mol /L.

19. Déterminer le

pH d'une solution d'acide iodique HIO3 à 5 10-3

mol / L. Ka(HIO3 /IO3-) =

0,16.

Ka = [IO3-]

[H3O+]

/ [HIO3]

=x2 /(C-x) avec x avancement volumique.

x2

=0,16(C-x) ; x2+0,16 x -0,16 x5 10-3 = 0.

x2+0,16 x -0,0008 = 0.

Discriminant D

=0,162 +4x0,0008 =0,0288= 0,172.

x =(-0,16 +0,17) / 2 =0,00485 ~0,0049 mol / L.

pH = - log(0,0049) =2,3.

20. Quelles sont

les concentrations de H3O+, CH3COOH et

CH3COO- dans une solution d'acide acétique de

pH=4 ? Donner la concentration initiale C0 de CH3COOH

avant équilibre.

Ka = 1,8 10-5.

[H3O+]

= [CH3COO-

] = 10-4 mol / L.

Ka

= [H3O+]

[

[CH3COO-

] /

[CH3COOH

].

[CH3COOH

] =

[H3O+]

[

[CH3COO-

] / Ka = 10-8 / (1,8

10-5

) =5,56 10-4 mol / L.

C0 = [CH3COO-

]+

[CH3COOH

]=6,56

10-4 mol / L.

|

...

|

....

|

4. Oxydo-réduction, alcool dans le sang.

A 1 mL de sang est ajouté 10 mL de dichromate de potassium à 7 g / L.(M

= 294 g / mol).

L'excès de dichromate est réduit par l'iodure de potassium.

Cette solution est dosée par le thiosulfate de sodium à 0,05 mol/L. VE

= 15 mL.

21. Donner les

demi-équations des couples suivants : Cr2O72-

/ Cr3+ et RCOOH / alcool ; I2/I- et S4O62-

/ S2O32-.

22. Donner les

équations des réactions mises en jeu.

23.

Calculer le taux d'alcool dans le sang en g / L et conclure.

3 fois { C2H5OH +H2O = CH3COOH + 4H+ +

4e- } oxydation alcool.

2 fois { Cr2O72- + 14H+ + 6e- =

2Cr3+ +

7 H2O } réduction

de l'ion dichromate.

3C2H5OH + 2Cr2O72- +16H+= 3CH3COOH

+ 4Cr3+ +

11 H2O (1)

Cr2O72- +

6 e- +14

H+ =

2 Cr3+ +

7 H2O.

3 fois{2I- =

I2 +2e-}.

Cr2O72- +

6 I- +14

H+ =

2 Cr3+ +3I2 +7

H2O.

n (I2)=3

n(Cr2O72-)excès.

I2 +2e-=

2I-.

2S2O32- =

S4O62- +

2e-.

I2 +2S2O32- =

S4O62- +2I-.

n(I2)

=½n(S2O32-).

Par suite : 3 n(Cr2O72-)excès =½n(S2O32-)

;

n(Cr2O72-)excès =n(S2O32-)

/ 6.

n(Cr2O72-)initial

=7 / 294 x10 / 1000 = 2,38 10-4 mol.

n(Cr2O72-)excès =n(S2O32-)

/ 6 =0,05 x15 10-3 / 6 =1,25 10-4 mol.

n(Cr2O72-)

oxydant l'alcool

=(2,38-1,25) 10-4 =1,13

10-4 mol.

n(alcool) = 1,5 x1,13

10-4 =1,695

10-4 mol.

M(alcool) = 46 g / mol.

Masse d'alcool : 46 x1,695 10-4 =7,8 10-3 g dans

1 mL soit 7,8 g / L, valeur largement supérieure à 0,5 g / L. Il y a

infraction.

5.

Validation de méthode.

24. Expliquer

l'intérêt d'une validation de méthode.

Cette validation permet d'assurer la fiabilité et la traçabilité des

résultats d'une analyse en laboratoire à partir d'une matrice donnée.

25. Expliquer le

sens de la répétabilité et de la reproductibilité.

Répétabilité : les valeurs obtenues en suivant une même procédure (

même méthode, même instrument, même opérateur) subissent de faibles

variations.

Reproductibilité : Les valeurs obtenues en faisant varier les

conditions de mesure ( méthode, instrument, opérateur ) subissent de faibles variations.

26. Qu'est qu'une

méthode juste et fidèle ?

Juste : l'écart entre le résultat d'une mesure et la valeur vraie de la

grandeur mesurée est faible.

Fidèle : étroitesse

de l'accord entre les mesures effectuées sur des prises multiples d'un

échantillon homogène.

6. Permanganate de

potassium.

On dispose d'une poudre de parmanganate de potassium pure à 98,3

% et on souhaite faire 200 mL de solution à 0,5 mol / L. Deux solutions

filles diluées à 0,1 et 0,05 mol/L seront préparées.

27. Calculez les

quantités nécessaires à la préparation de la solution mère et proposez

un protocole pour la préparation de ces trois solutions.

Quantité de matière : n = C V = 0,5 x0,2=0,1 mol.

M(KMnO4) =158 g / mol ; masse m = 158 x0,1 = 15,8 g de

produit pur.

Masse à peser : 15,8 / 0,983 =16,07 g.

Peser 16,07 g de solide ( balance de précision + coupelle).

Verser dans une fiole jaugée de 200 mL contenant 1 / 3 d'eau distillée

et surmontée d'un entonnoir à solide.

Rincer coupelle et entonnoir.

Agiter jusqu'à dissolution complète puis compléter jusqu'au trait de

jauge avec de l'eau distillée. Agiter pour rendre homogène.

Solution fille à 0,1 mol / L : fiole jaugée de 200 mL ; pipette jaugée

de 200 / 5 = 40 mL.

Solution

fille à 0,05 mol / L : fiole jaugée de 200 mL ; pipette jaugée de 200 /

10 = 20 mL.

Prélever la solution mère ; verser dans la fiole jaugée ; complèter

jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée ; agiter.

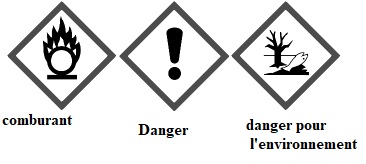

28. Que signifient les

pictogrammes suivants ?

29. Quelles

précautions faut-il prendre pour le stockage de ce produit ?

Récipient bien fermé, au sec, endroit frais et ventilé.

Ne pas stocker près de matières combustibles.

7. Réfraction de la lumière.

30.

Une radiation lumineuse se propageant dans l'air pénètre dans un

liquide sous une incidence i= 40°. L'angle de réfraction est r = 30°.

Déterminer l'indice du liquide.

1 sin i = n sin r ; n = sin 40 / sin 30 =1,29.

31. Soient les dioptres suivants dont les milieux ont pour indices

respectifs :

n1 = 1,644 ; n2 = 1,502.

n1 = 1,644 ; n2 = 1,000.

n1 = 2,420 ; n2 = 1,000.

Déterminer pour chacun d'eux la valeur de l'angle d'incidence

limite.

n1 sin ilim = n2 sin 90 ; sin ilim = n2

/ n1.

sin ilim =1,502 / 1,644 =0,9136 ; ilim

=66,0° ;

sin ilim =1,000 / 1,644 =0,6083 ; ilim

=37,46° ;

sin ilim =1,000 / 1,420 =0,413 ; ilim

=24,41°.

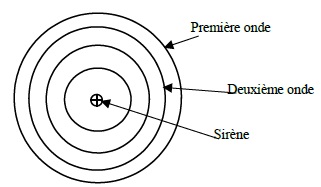

8. Effet Doppler.

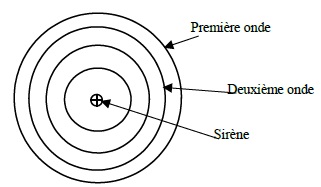

Un radar de contrôle routier émet une onde sonore continue qui se

réfléchit sur une cible. La figure ci-dessous représente le front

d'onde à l'instant t = 4 T ( T : période temporelle ).

A. Véhicule muni d'une

sirène et immobile.

Fréquence du son f = 680 Hz ; vson = 340 m /s

32. Définir une

onde sonore mécanique progressive.

Propagation d'une perturbation ( variation de pression) dans un milieu

matériel avec transport d'énergie, sans transport de matière.

33. Expliquer le

principe de propagation d'une onde sonore. Précisez en justifiant sa

nature longitudinale ou transversale.

La variation de pression se propage dans le milieu matériel. L'onde est

longitudinale.

34. Définissez la

période temporelle et précisez sa valeur.

Durée séparant deux perturbations identiques en un point donné.

T = 1 / f = 1 / 680 =1,47 10-3 s .

35. Définissez la

période spatiale et précisez sa valeur.

Plus petite distance séparant deux points dans le même état vibratoire.

l = vson

T = vson / f = 340 / 680 = 0,50 m.

36. Déterminez si

deux points situés à la distance d = 55,0 m l'un de l'autre dans la

même direction de propagation sont en phase. Justifier.

55 = 110 x0,5 = 110 l.

Deux points distants d'un nombre entier de longueur d'onde vibrent en

phase.

37. Déterminez la

distance parcourue par le front d'onde à t = 3T.

d = vson x 3T = 340 x3 x1,47 10-3 =1,50 m.

38. L'onde se

réfléchit sur un obstacle situé à 680 m de la source. Déterminer le

temps au bout duquel l'écho de l'onde revient à la source après

émission du signal.

t = distance aller + retour / célérité = 2 x 680 / 340 = 4 s.

B. Le véhicule se déplace

à la vitesse v.

39. Expliquer le

principe de l'effet Doppler.

Le

radar émet une onde continue qui est réfléchie par toute cible se

trouvant dans la direction pointée. Par effet Doppler, cette onde

réfléchie possède une fréquence légèrement différente de celle émise :

plus grande fréquence pour les véhicules s'approchant du radar et plus

petite pour ceux s'en éloignant.

40.

Le véhicule se rapproche d'un observateur immobile. Donnez la relation

entre f ', fréquence perçue par l'observateur, f fréquence de la

sirène, v et vson.

f ' = f / (1-v / vson).

41. Le son perçu

par l'observateur fixe possède une fréquence f ' = 716 Hz. Le son

est-il plus grave ou plus aigu que le son d'origine ? Justifier.

f ' > f, le son perçu est plus aigu.

42. Déterminer la

vitesse v du véhicule.

1-v / vson = f / f '.

v / vson = 1-f / f ' ; v = vson(1-f

/ f ') =340 (1-680 / 716) =17,1 m /s ( 61,5 km / h).

|

|