Chimie,

concours technicien ministère de l'économie et des finances

2021.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

..

..

|

.

.

|

..

..

......

...

|

Chimie.

1. pH-métrie.

On souhaite préparer une solution A

d'acide sulfurique de concentration Ca = 10-2 mol/L à

partir d'une solution commerciale 97 %, d = 1,84 ; M = 98,08 g/mol.

1. Calculer le

volume de solution commerciale à prélever pour préparer 200 mL de

solution A.

Dans 1 L de solution commerciale : masse d'acide1,84 x0,97 =1,7848 kg.

C= 1,7848 103 / 98,08 ~18,2 mol /L.

Facteur de dilution : F = 18,2 / 10-2 =1820.

Volume de solution commerciale à prélever : 200 / 1820 =0,11 mL.

On souhaite préparer une solution B d'hydroxyde de potassium de

concentration Cb = 0,25 mol / L à partir de pastilles d'hydroxyde de

potassium.

2. Calculer la

masse de KOH à peser pour préparer 200 mL de solution B.

M(KOH) = 56 g / mol ; n = 0,200 x 0,25 = 0,05 mol ; masse à peser :

0,05 x56 =2,8 g.

3. Quel volume Va

de solution A doit-on ajouter pour neutraliser Vb = 20 mL de solution B

?

H2SO4 aq + 2KOHaq --> K2SO4aq

+ 2H2O(l).

n(KOH) = 20 x0,25 =5 mmol ; n(H2SO4) =2,5 mmol ; Va =2,5 10-3 /

0,01 =0,25 L.

4. Après

l'équivalence, on continue d'ajouter de l'acide : quel volume V'a

doit-on à nouveau verser pour obtenir un pH final égal à 2 ?

A l'équivalence, pH = 7 ; [H3O+]éq

= 10-7 mol / L.

[H3O+]fin

= 0,01 mol / L ; Vfin = Vb+Va+V'a

=0,020 +0,250 +V'a = 0,27 +V'a

en L.

n(H3O+)ajouté =0,01(0,27 +V'a).

[H3O+]initial =

0,02 mol / L ; n(H3O+)ajouté =0,02 V'a.

0,02 V'a = 0,01(0,27 +V'a) ; V'a =0,27 L.

5. Quels sont les équipements de

protection individuels et collectifs indispensables à mettre en oeuvre

dans le cadre de cette manipulation ?

Port de blouse, gants et lunette de protection. Travail sous hotte.

6. A quoi sert une

Fiche de Données de Sécurité ( FDS) dans le cas présent ?

Elles donnent les risques et dangers concernant une substance et les

moyens de les réduire.

Elles contiennent les consignes en cas d'ingestion accidentelle et les

données toxicologiques.

2. Contrôle qualité de médicament.

1. Synthèse du paracétamol.

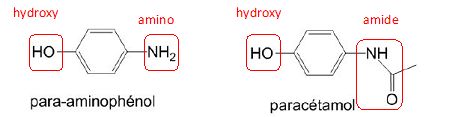

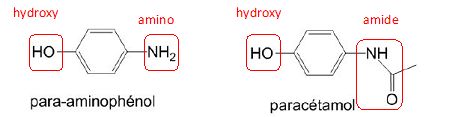

7. Entourer les groupes

caractéristiques et préciser les familles de composés du

para-aminophénol et du paracétamol.

Le

para-aminophénol appartient à la famille des phénols ainsi qu'à celle

des amines aromatiques.

Le

paracétamol appartient à la famille des amides ainsi qu'à celle des

phénols.

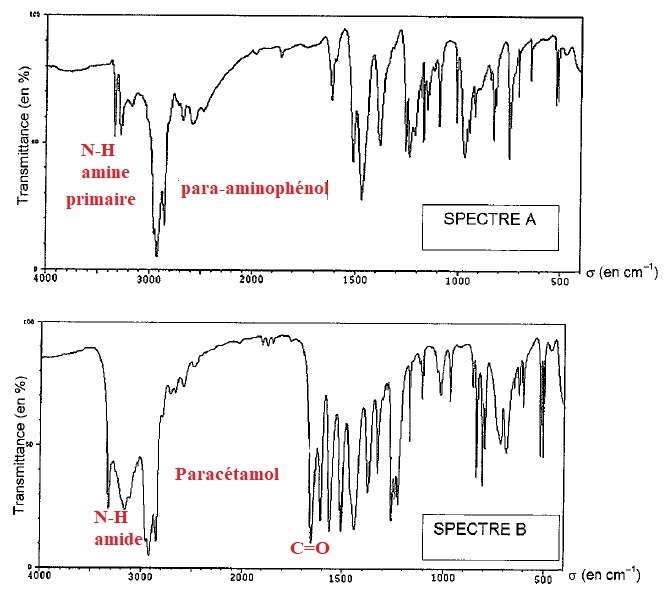

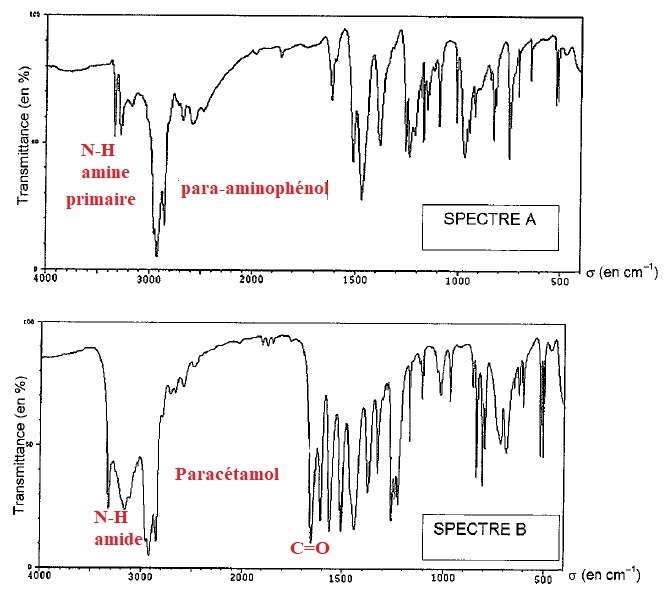

On donne le spectre

infrarouge du para-aminophénol et celui du produit synthétisé.

8. Donner le

principe de fonctionnement d'un spectrophotomètre infrarouge.

La spectrométrie infrarouge s’utilise

principalement pour l’analyse qualitative d’une molécule. Elle permet

de mettre en évidence la présence d’une liaison particulière. Dans une

molécule, les liaisons chimiques peuvent être décrites comme des

ressorts liant les atomes.Lorsqu’une molécule absorbe de l’énergie sous

la forme d’un rayonnement infrarouge, les atomes se mettent à vibrer.

Ils entrent alors en oscillation.

La Spectroscopie

Infrarouge à Transformée de Fourier (FTIR) est basée sur l'absorption

d'un rayonnement infrarouge par le matériau analysé. Elle permet via la

détection des vibrations caractéristiques des liaisons chimiques entre

deux atomes d'effectuer l'analyse des fonctions chimiques.

La spectrométrie IRTF est

basée sur l'obtention dans le domaine temporel d'un interférogramme à

l'aide d'un interféromètre de Michelson. Le spectre désiré est ensuite

obtenu par transformée de Fourier de cet interférogramme.

L'interféromètre de

Michelson est constitué de deux miroirs B et C, d'une lame séparatrice

semi-transparente D;

A est la source lumineuse

et E le plan d'observation ( détecteur)

L'échantillon doit être

placé entre l'un des miroirs et la lame D.

9.

Rappeler la loi de Beer-Lambert.

A= log (I0/I)

= elc ( A est l'absorbance ou densité

optique)

où e est un coefficient caractéristique de la

substance appelé coefficient d'absorbance (L mol-1 cm-1), l est l'épaisseur de la cuve (cm) et c la concentration de la solution (mol/L).

Les concentrations doivent être inférieures à 0,01 mol / L.

10. A quoi sont dues les bandes

d'absorption à 3341 et 3248 cm-1 ?

11. l'analyse du spectre du produit synthétisé permet-elle de valider

la formation du paracétamol ? Oui.

2. Dosage du paracétamol.

On veut vérifier la teneur en paracétamol contenu dans un

comprimé " paracétmol 500 mg".

On souhaite réaliser un dosage par étalonnage. On prépare une solution

par dissolution d'un comprimé dans une fiole jaugée de 1 L.

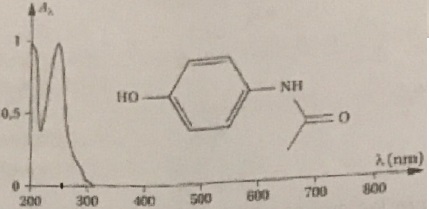

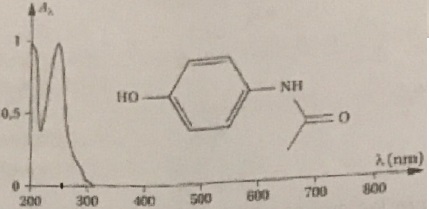

On réalise le spectre UV visible d'une solution de paracétamol de

concentration 0,02 mol / L.

12. A

quelle longueur d'onde doit-on travailler ?

Pour un maximum de précision, on se place au maximum d'absorption, vers

250 nm.

13. Expliquer le

principe d'un dosage par étalonnage.

On

réalise une gamme étalons de concentrations connues à partir d'une

solution mère. On mesure l'absorbance de ces solutions.

On trace la courbe A = f(concentration).

Les concentrations des solutions étalons doivent contenir la

concentration de la solution inconnue.

On mesure l'absorbance, dans les mêmes conditions, de la solution de

concentration inconnue.

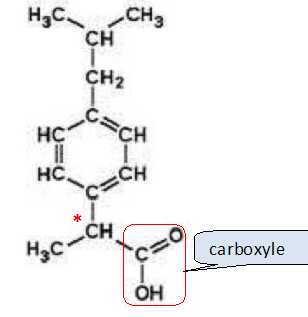

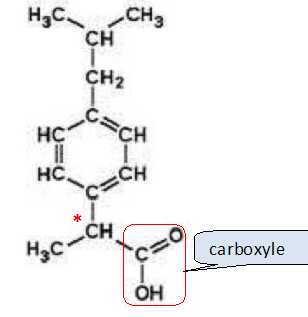

3. Titrage de l'ibuprofène d'un médicament.

14. Donner la

formule brute de l'ibuprofène.

C13H18O2.

Afin

de réaliser le titrage de l'ibuprofène contenu dans un comprimé

d'ibuprofène 400 mg, on broie le comprimé dans 20 mL d'éthanol. On

filtre le mélange obtenu. Le filtrat contenant l'ibuprofène est placé

dans un becher auquel on ajoute 40 mL d'eau distillée.

On titre le contenu du becher à l'aide d'une burette graduée contenant

une solution aqueuse d'hydroxyde de sosium de concentration Cb = (2,0

±0,1) 10-1 mol / L. Le titrage est suivi par pHmétrie.

15. Définir l'équivalence d'un

titrage.

A l'équivalence, les quantité de matière des réactifs sont en

proportions stoechiométriques. Avant l'équivalence, l'un des réactifs

est en excès, après l'équivalence, l'autre réactif est en excès.

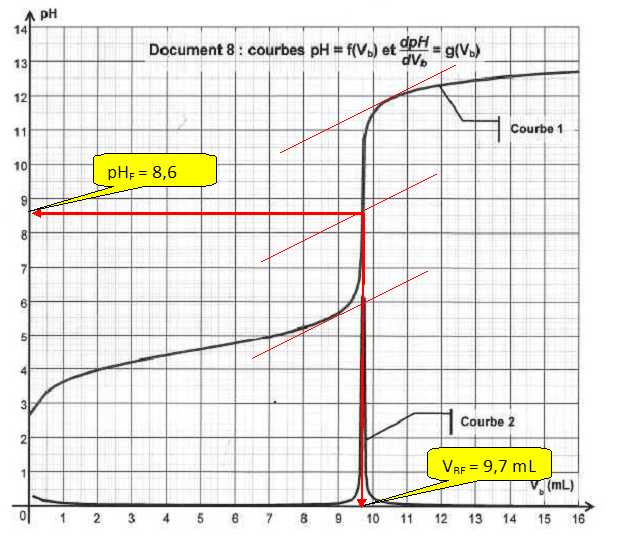

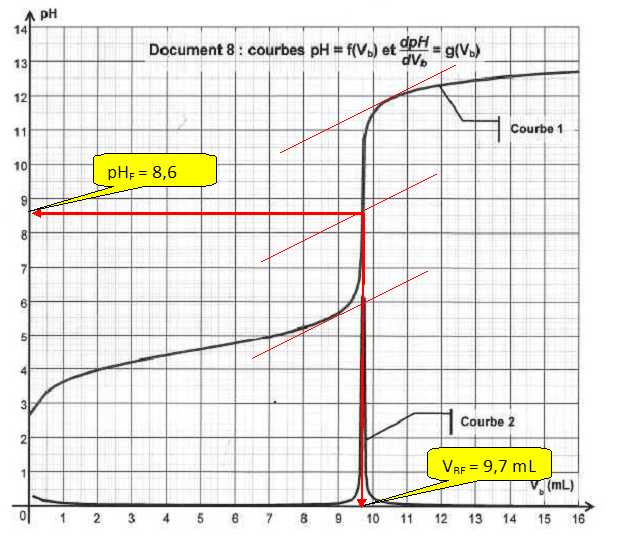

16. Déterminer le

volume équivalent.

17. A quel couple acide base

appartient l'ion hydroxyle ?

H2O / HO-aq.

18. Ecrire

l'équation de la réaction support du titrage.

RCOOH aq +HO-aq

--> RCOO-aq + H2O(l).

19. Quelles

caractéristiques doit posséder une réaction chimique pour être

utilisée lors d'un titrage ?

Totale et rapide.

20. Déterminer la

masse d'ibuprofène contenu dans un cachet et conclure.

A l'équivalence ; CaVa = CbVE ; CaVa

=

9,7 x 0,20 =1,94 mmol.

M(ibuprofène) =206 g / mol.

Masse d'ibuprofène dans un comprimé : 1,94 x 206 ~ 400 mg.

On

souhaite évaleur l'incertitude U(m) sur la masse m liée aux différentes

sources d'erreurs avec un niveau de confiance de 95 %. Dans ces

conditions :

- l'incertitude sur la mesure du volume versé par cette burette est Uvol

=0,16 mL ;

- l'incertitude sur la concentration en hydroxyde de sodium est Ucb

=0,010 mol/L.

L'incertitude U(m) sur la masse est alors telle que : U(m)/m = [(Uvol/VBE)2

+(Ucb/cb)2 ]½.

U(m)

= [(0,16 / 9,7)2 +(0,010 / 0,20)2 ]½=

5,3 10-2 g.

m =( 0,40 ± 5 10-2 ) g. En accord avec l'indication " 400

mg".

|

...

|

....

|

3. Techniques séparatives.

Répondre par vrai ou faux.

21. Le débit de la

phase mobile intervient sur l'efficacité d'une séparation. Vrai.

Plus la vitesse de la

phase mobile diminue, plus les molécules de soluté peuvent pénétrer

dans la phase stationnaire ; l'équilibre entre les deux phases est

favorisé et plus la colonne est performante.

22. En

chromatographie liquide haute performance, sur une colonne non polaire,

le temps de rétention d'un acide organique augmente si le pH de la

phase mobile augmente suffisament. Faux.

A pH élevé, l'acide est

sous forme RCOO- polaire.

23.

En chromatographie en phase gazeuse, la température n'a pas d'effet sur

les facteurs de rétention. Faux.

24. Lorsqu'on fait

un gradient d'élution avec une colonne RP-18, on diminue généralement

la polarité de la phase mobile au cours du temps. Vrai.

25. Un facteur

se sélectivité proche de 1 implique une mauvaise résolution. Vrai.

26. En CCM sur phase normale, un

composé non polaire est entraîné par la phase mobile. Vrai.

La phase stationnaire est

plus polaire que la phase mobile.

27. En chromatographie en phase

gazeuse, on injecte 1 µL d'une solution à 1 % en volume d'un composé A.

Le rapport de split est réglé à 100 : 1. La densité de la solution est

de 0,9 g /L. La masse de A migrant dans la colonne est de 90 µg. Faux.

0,9 µg / µL ; partie

injectée dans la colonne / partie injectée vers l'extérieur :

100 : 1.

28. Dans une

séparation, tous les composés passent le même temps dans la phase

mobile. Faux.

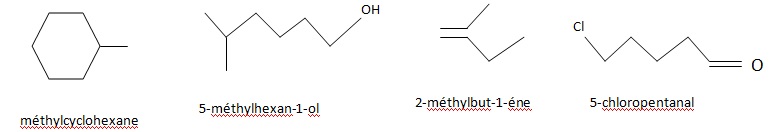

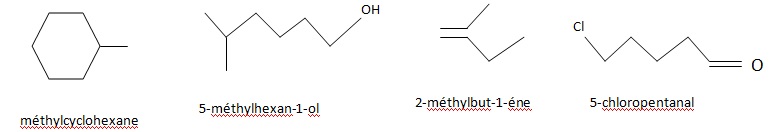

Chimie organique -

stéréochimie.

29. Dessiner la formule semi-développée ( en ecriture topologique) des composés suivants :

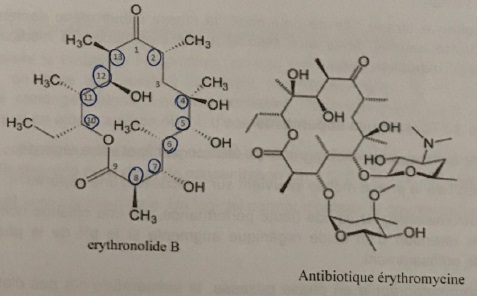

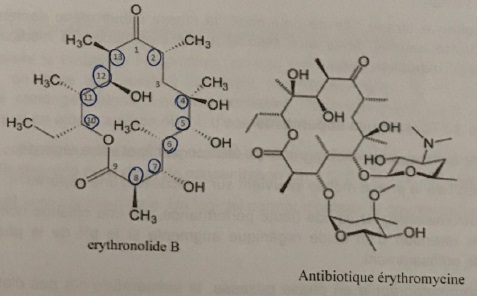

30. Combien d'atomes de carbone asymétriques possède la molécule d'erythronolide B ?

10 atomes de carbone asymétriques.

31. En déduire le nombre de stéréoisomères possibles.

210.

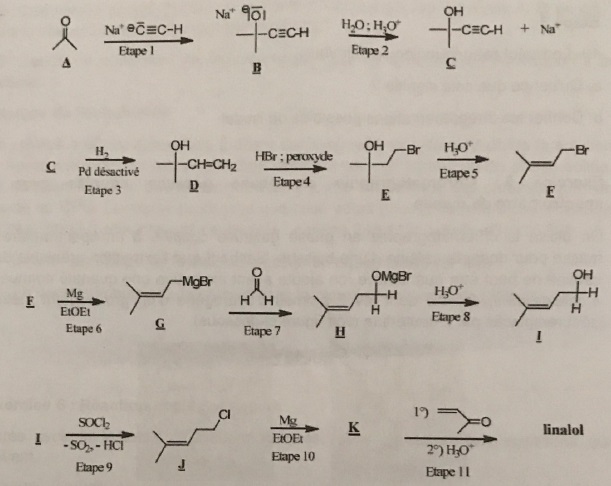

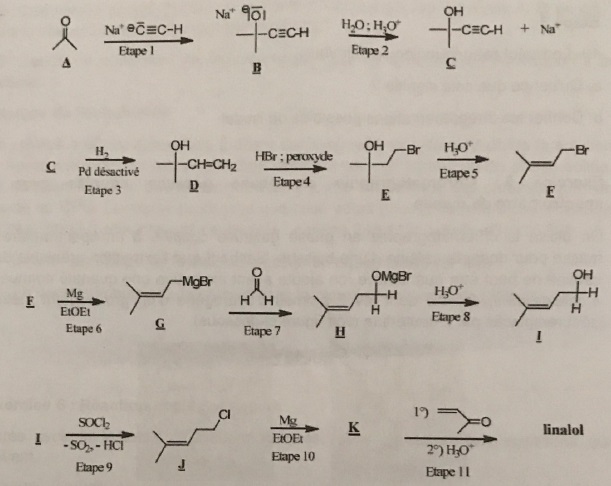

On donne la séquence réactionnelle de préparation du linalol.

32. Etape 1, nommer la fonction portée par le composé A.

Cétone.

33. Etape 2, le composé C présente une bande IR moyenne large entre 3200 et 3500 cm-1. Identifier la fonction responsable.

Fonction alcool lié par liaison hydrogène.

34. A quelle grande catégorie de réaction appartiennent l'ensemble des étapes 1 +2 ?

Additions sur une double liaison.

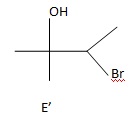

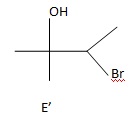

36. Peut-on envisager la formation d'un autre produit que E noté E' ? Représenter E'.

37. Peut-on envisager une isomérie Z,E pour le composé F ?

Non, l'un des atomes de carbone doublement lié porte les même substituants CH3.

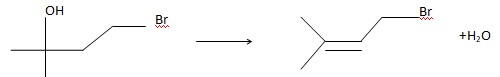

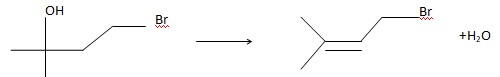

38. H3O+ est le catalyseur de la réaction ( étape 5). Ecrire l'équation bilan de la réaction.

39. A quelle grande catégorie de réaction appartient l'étape 5 ?

Elimination.

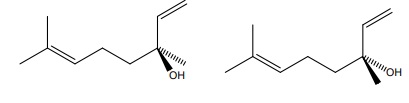

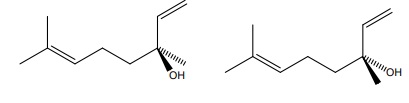

40. Le linalol est une molécule chirale. Qu'est ce que cela signifie ? Donner deux représentations possibles du linalol.

Une molécule chirale n'est pas supperposable à son image dans un miroir plan.

5. Chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectrographe de masse.

Dosage de la cafeine d'une boisson. On ajoute avant extraction une

quantité connue de "caféine-d3", caféine dont les 3 atomes d'hydrogène

d'un groupe méthyle sont remplacés par le deutérium.

Deux solutions mères sont préparées :

A : on dissout 51,1 mg de caféine dans 50 mL de méthanol.

B : on dissout 27,8 mg de caféine -d3 dans 25 mL de méthanol.

Solution de standardisation S : on prépare 200 µL de cette solution en mélangeant 100 µL de A et 100 µL de B.

On injecte 1 µL de cette solution dans le chromatographe et on repère

le pic d'élution de la caféine ( les deux caféine marquée et non

marquée ont le même temps de rétention ). On compare les aires des deux

pseudochromatogrammes obtenus l'un à partir de l'intensité du pic

moléculaire de la caféine et l'autre à partir de celui de la

caféine-d3. On obtient respectivement 420 625 et 366 100 ( unités

arbitraires).

41. Quelles sont les masses nominales de la caféine et de la caféine-d3 ?

C8H10N4O2. Masse nominale : 8 x12 +10 +4x14 +2 x16 =194.

C8H7D3N4O2. Masse nominale : 8 x12 +7+3 x2 +4x14 +2 x16 =197.

42.

Calculer les concentrations en caféine et caféine-d3 des

solutions A et B en g / L puis la concentration de S en µg / µL.

A : 51,1 / 50 =1,022 g / L ; B : 27,8 / 25 =1,112 g / L.

Masse de 100 µL de A : 1,022 10-4 g ; masse de 100 µL de B : 1,112 10-4 g.

Masse de 200 µL de S : 2,134 10-4 g = 213,4 µg ; 213,4 / 200 = 1,067 µg / µL.

43. Calculer le coefficient de réponse relatif kd3/caf de la caféine d3 par rapport à la caféine.

Un coefficient de réponse relatif correspond à un rapport d'aire

d'un composé par rapport à un autre en fonction de leur concentration

ou de leur masse respective.

kd3/caf =420 625 / 366 100 ~1,149.

Analyse de l'échantillon.

On prélève 1 mL de Coca-Cola à doser dans laquelle on ajoute 50 µL de

la solution B. Après mélange, on extrait les deux caféines sur une

cartouche en phase solide. On récupère dans un peu de méthanol une

partie du mélange des caféines que l'on injecte en CPG. Le même

processus que celui décrit pour le calcul du coefficient de réponse

conduit aux intensités suivantes : caféine 248 112, caféine-d3 112 360.

44. Donner le principe de la micro-extraction en phase solide ( SPME).

Elle permet de réaliser une extraction et une concentration de composés se trouvant à l'état de traces.

Microextraction sur phase solide en mode espace de tête.

La

fibre en silice ( sur laquelle est greffé une phase stationnaire )est

plongée dans la solution à analysée ou dans l'espace de tête au dessus

de la solution. les analytes seront progressivement adsorbés par la

fibre.

Un

équilibre s'établit entre la phase solide ( fibre) et la phase gazeuse

ou liquide. On retire ensuite la fibre de l'échantillon.

La fibre peut être désorbée en chromatographie en phase gazeuse

45. En déduire la quantité de caféine dans la canette (330 mL).

kd3/caf =245 112 / 112 360 ~2,181.

Dans 50 µL de B, il y a 1,112 x 50 10-6 =5,56 10-5 µg de caféine-d3.

Dans 1 mL de boisson, il y a 5,56 10-5 x 2,181 =1,21 10-4 µg de caféine.

1,21 10-4 x330 =4,0 10-2 g= 40 mg de caféine.

|

|