Mathématiques,

fonctions, probabilités, Concours ITPE 2020.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

..

..

|

|

......

.....

|

Exercice 1.

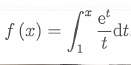

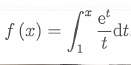

Soit f la fonction définie sur R*+

à valeurs réelles telle que, pour tout x appartenant à R*+:

On ne cherchera pas à

calculer l'intégrale qui définit f(x).

1. Soit g la

fonction définie sur R*+ à valeurs réelles telle que, pour

tout x de R*+ : g(t) = et / t et G une primitive

de g sur R*+.

a. Justifier

l'existence de la fonction G.

La fonction exponentielle et et et la fonction 1/ t sont

continues sur R*+.

g(t), produit de deux fonctions continues sur R*+, est continue sur

R*+.

Toute fonction continue

sur un intervalle I admet une primitive sur cet intervalle.

b. Pout tout réel x

>0, exprimer f(x) à l'aide de la fonction G.

f(x) = G(x) - G(1).

c. Déduire de la

question précédente que f est dérivable sur R*+ et pour tout

réel x >0, calculer f '(x) où f ' désigne la dérivée de f.

f '(x) =G'(x)= g(x).

g(t), produit de deux fonctions dérivables sur R*+, est dérivable sur

R*+.

d. Calculer f(1).

f(1) = G(1)-G(1) = 0.

2.a. Etablir, pour

tout réel x >

1, l'inégalité f(x) >

e ln(x).

Etude du signe

de de f(x) - e ln(x).

On dérive : f '(x) -e / x = g(x) -e / x = (ex-e) / x.

Cette expression est positive ou nulle pour x > 1.

Donc la fonction f(x) - e ln(x) est strictement croissante pour x >

1.

De plus f(1) = 0 ; donc

f(x) > e

ln(x).

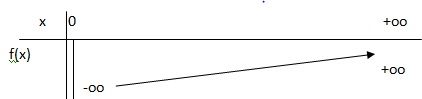

b. En déduire la

limite de f(x) en plus l'infini.

En plus l'infini : ln(x) tend vers plus l'infini ;

e étant positif, e ln(x) tend vers plus l'infini.

Quand x tend vers plus l'infini, f(x) tend vers plus l'infini.

3.a. Etablir, pour

tout réel x de l'intervalle ]0 ; 1 ], l'inégalité f(x) < ex ln(x).

Etude du signe

de de f(x) - ex ln(x).

On dérive : f '(x) -(ex ln(x)+ex / x) = g(x) -ex

ln(x)-ex / x = -ex

ln(x)

Sur ]0

; 1 ] ex > 0 et ln(x) < 0 ; ex

ln(x) < 0 ; -ex ln(x) > 0 ;

Donc la

fonction f(x) - ex ln(x) est strictement croissante sur

]0 ; 1 ].

De plus f(1) = 0 ; donc

f(x) < ex

ln(x).

b. En déduire la

limite de f(x) en 0+.

Quand x tend vers 0+, ex

>0 et ln(x) tend vers moins l'infini.

ex ln(x) tend

vers moins l'infini.

Quand x tend

vers 0+, f(x) tend vers moins l'infini.

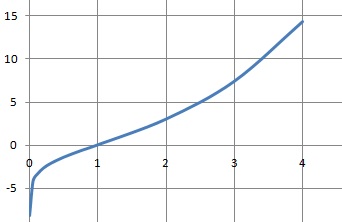

4.a

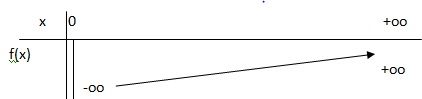

Dresser le tableau de variation de f.

b. Etudier les variations de f '.

f '(x) = g(x) = ex / x.

Sur R*+, f '(x) > 0, donc f(x) est strictement croissante.

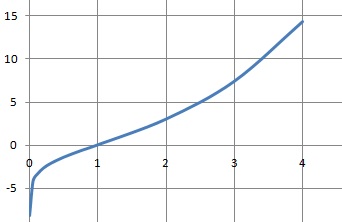

c. Donner l'allure du graphe de f.

Remarque

: développement limité de ex : 1 +x +x2/2 +x3/

6 +x4 /24+...

g(x) = ex / x =1

/x +1 +x/2 +x2/ 6 +x3 /24+...

G(x) =ln(x) +x +x2/4

+x3/ 18 +x4 /96+...

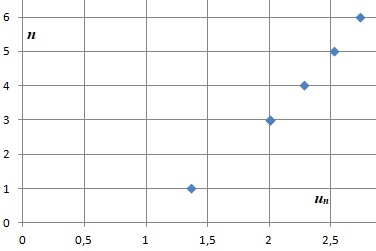

g(1) =1 +0,25 +1 /18 + 1 /96 +... ~1,316.

f(x) = ln(x)

+x +x2/4

+x3/ 18 +x4 /96 -1,316.

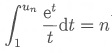

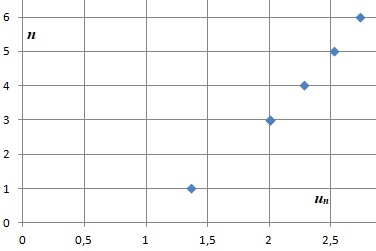

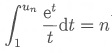

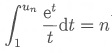

5.a Montrer que

pour tout n entier naturel, il existe un unique réel, noté un

vérifiant

b. En utilisant les variations de la

fonction f, montrer que la suite (un) n>0 est croissante.

c. Déterminer la

limite de un en plus l'infini.

f(x) est strictement croissante sur R*+.

f(1) = 0.

n

appartient à R*+.

D'après

le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires,il

existe un unique réel, noté un vérifiant

un tend vers plus

l'infini quant n tend vers plus l'infini.

|

...

|

|

|

....

|

Exercice 3.

n désigne un entier naturel supérieur ou égal à 3.

On dispose de deux urnes U1 et U2 indiscernables

contenant chacune n boules indiscernables au toucher.

L'urne U1 contient (n-1) boules blanches et une boule noire.

L'urne U2 contient n boules blanches.

A - Temps

d'attente dans l'urne 1.

On effectue des tirages sans remise dans l'urne U1, jusqu'à

l'obtention de la boule noire.

On note T la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre de

tirages nécessaires pour l'obtention de la boule noire.

On notera, pour tout entier naturel i appartenant à [1 ; n], Ni

l'événement " on tire une boule noire lors du i-ème tirage" et Bi

l'événement " on tire une boule blanche lors du i-ème tirage".

1. Rappeler la

formule des probabilités composées.

Soient A1, ..., An des événements dont

l'intersection est de probabilité différente de zéro.

P(A1 n ...n An) = P(A1) x P A1(A2)

x ... PA1 n ... n An-1(An)

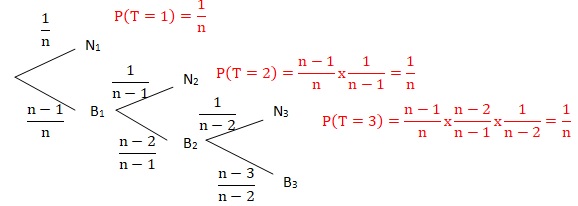

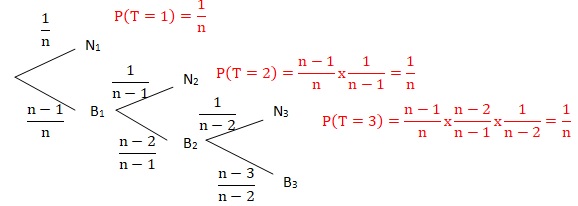

2. En écrivant

soigneusement les événements utilisés, calculer P(T=1), P(T =2) et P

(T=3).

P(T=1) = 1 / n ; un cas favorable sur n cas possibles.

3. Déterminer la

loi de la variable aléatoire T.

Il s'agit de la loi uniforme sur [ 1 ; n ].

4. Préciser le

nombre moyen de tirages nécessaires à l'obtention de la boule noire.

L'espérance de cette loi uniforme est E(T) = (n+1) / 2.

B. Une seconde expérience

aléatoire.

On choisit l'une des deux urnes au hasard ( chacune a la même

probabilité d'être choisie ) et on tire dans l'urne choisie une par une

les boules sans remise jusqu'à être en mesure de pouvoir connaître

l'urne choisie.

On note X la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre de

tirages ainsi effectués. On note A1 l'événement " l'urne U1

a été choisie ".

On note A2 l'événement " l'urne U2 a été choisie

".

5. Que vaut P(A1)

?

On sera en mesure de déterminer s'il s'agit de l'urne U1 dès

l'obtention de la boule noire. D'après la question précédente P(A1)

= 1 / n.

6. Montrer que pour

tout entier j appartenant à [1 ; n], PA1(X=j) = 1 / n.

On sera en mesure de déterminer s'il s'agit de l'urne U1 dès

l'obtention de la boule noire. D'après la question précédente PA1(X=j)

= 1 / n.

7. Calculer PA2(X=j).

L'urne U2 ne contient que des boules blanches. Tant que

cette urne n'est pas vide, on ne peut pas être certain qu'on ne va pas

tirer une boule noire.

PA2(X=j) = 0 si 1 <

j < n-1 ; PA2(X=j)

= 1 si j = n.

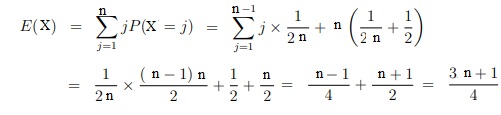

8. Montrer que P(X

= j) =1 / (2n) si 1 <

j < n-1 et P(X =

j) =1 / (2n) + 0,5 si j = n.

On utilise la formule des probabilités totales :

P( X=n) = PA1(X=n)P(A1) +PA2(X=n) P(A2)

= 1 / (2n) + 0,5 si j = n.

Comme PA2(X = j) = 0 si 1 < j < n-1, la même

formule donne P(X = j) =1 / (2n) si 1 < j < n-1.

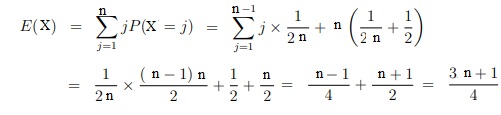

9. Calculer

l'espérance de X.

|

|