Le

plomb, l'alliage 2024 cuivre aluminium. Concours interne ingénieur de

l'industrie et des mines.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

..

..

|

|

......

.....

|

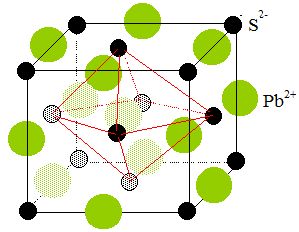

A La

galène PbS, principal minerai de plomb.

1.

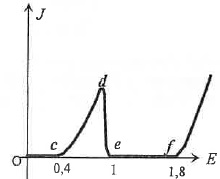

La galène possède une structure cubique faces centrées type NaCl. Faire

une figure.

2. Déterminer le nombre d'unité(s)

PbS dans cette maille. Quelle est la coordinence cation-anion dans

cette maille ?

Chaque ion

situé au sommet du cube est commun à huit mailles, il compte pour

1/8.

Les ions situés sur les

huit sommets comptent pour 1/8 *8 = 1.

Chaque ion situé au

centre d'une face est commun à 2 mailles : il

compte pour 1/2.

Les 6 ions situés aux

centres des 6 faces comptent pour 1/2*6 = 3.

Les ions situés au milieu d'une arète appartiennent à 4 mailles et

comptent pour 1/4.

Les 12 ions situés aux milieux des arètes comptent pour 12 / 4 = 3.

L'ion central compte pour un.

Il y a donc 4 ions

sulfure et 4 ions Pb2+ par maille, soit 4 unité PbS par maille.

Coordinence ou nombre de plus proches voisins de

signe contraire = 6:

Chaque ions se trouve au centre d'un octaèdre dont les sommets sont

occupés par des ions de signe contraire.

3. Donner la

valeur du paramètre a de la maille en utilisant les valeurs des rayons

ioniques et en supposant ce cristal ionique parfait.

a = 2r+ +2r- =2(120 +180) = 600 pm.

4. Calculer la valeur minimale des

rayons ioniques Rcation / Ranion pour ce type de

structure. Cette condition est-elle vérifiée pour la galène ?

Rapport des rayons ioniques du cation et de l'anion

dans cette structure : ( modèle des sphères dures)

conditions pour que AB cristallise

dans un réseau type NaCl :

Représentons une

section de la maille, les anions étant plus gros que les cations.

Rcation

/ Ranion =180 / 120 =0,67, valeur supérieure à 0,414.

5. La première

étape de la métallurgie de la galène consiste en un grillage de la

galène, à une température inférieure à la température de fusion, selon

la réaction (1) :

2 PbS(s) +3O2(g) --> 2 PbO(s) +2 SO2(g).

Calculer l'enthalpie standard ainsi que l'entropie standard à 300 K.

DrH° =2 DfH°( PbO(s)) +2 DfH°( SO2(g))-3 DfH°( O2(g)) -2 DfH°( PbS(s)).

DrH°

=2*(-220)+2*(-300) -3*0-2*(-120) = -800

kJ / mol.

DrS° =2 S°( PbO(s)) + 2S°( SO2(g))-2 S°( PbS(s)) -3 S°( O2(g)).

DrS°

=2*65+2*250-2*90-3*205 = -165 J mol-1

K-1.

L'accumulateur

au plomb.

Chaine électrochimique.

- Pb(s)

/ PbSO4(s) / solution aqueuse d'acide sulfurique / PbSO4(s) / PbO2(s) /

Pb(s) +.

1. Quel est le rôle

de la solution d'acide sulfurique dans cet accumulateur.

Cet acide, conducteur électrique, joue le rôle d'électrolyte.

2. Comparer, de

façon

qualiitative, les solubilités du sulfate de plomb dans l'eau et dans

une solution aqueuse d'acide sulfurique.

Dans l'eau à 25 °C, la solubilité du sulfate de plomb est de l'ordre de

10-4 mol / L.

Une solution d'acide sulfurique apporte des ions sulfate. Par effet

d'ion commun, la solubilité du sulfate de plomb diminue dans une

solution d'acide sulfurique.

3. Ecrire

l'équation de la réaction de fonctionnement en décharge de cet

accumulateur.

Réduction de PbO2(s) à la

cathode positive : PbO2(s)

+4H+aq +2e- = Pb2+aq

+ 2H2O.

Oxydation

du plomb à l'anode négative : Pb(s) = Pb2+aq

+ 2e-.

Ajouter : PbO2(s)

+4H+aq +2e- +Pb(s)

= 2Pb2+aq

+ 2H2O+

2e-.

Simplifier : PbO2(s)

+4H+aq +Pb(s)

= 2Pb2+aq

+ 2H2O.

4. Calculer la

valeur de la force électromotrice standard à intensité nulle de cet

accumulateur. Commenter.

E1 =

E°(Pb2+aq

/ Pb(s)) +0,03 log [Pb2+aq].

E2 =

E°(PbO2(s) / Pb2+aq) +0,03 log ([H+aq]4 / [Pb2+aq]).

E

=E2 - E1 =E°(PbO2(s)

/ Pb2+aq) -E°(Pb2+aq

/ Pb(s)) +

0,03 log ([H+aq]4 / [Pb2+aq]2 ).

E

= 1,45 -(-0,15) +0,03 log(1/ (1,0 10-12))=1,60 +0,36 = 1,96

~2,0 V.

Dans une batterie de voiture ( E =12 V ), 6 accumulateurs sont donc

associés en série.

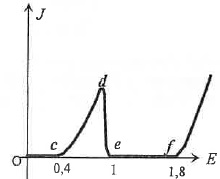

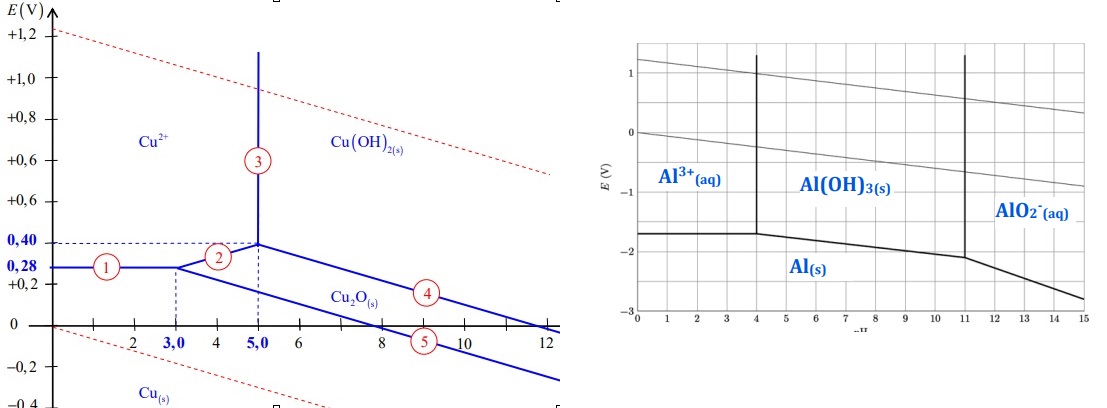

La courbe intensité-potentiel suivante représente l'intensité

surfacique J ( A / m2)

par unité de surface de l'électrode de plomb, en fonction de E ( V)

imposé à cette électrode. L'électrode de plomb plonge dans une solution

aqueuse désaérée ( pas de dioxygène dissous) d'acide sulfurique de pH

~0 et de température 300 K. Les ions sulfate ne sont pas

électro-attractifs.

5. Commenter les

réactions électrochimiques correspondant aux parties (0c) et (cd).

Partie (0c), l'intensité est nulle : pas de réaction d'oxydation.

Partie (cd) : oxydation du plomb en PbO2(s).

6. Quel phénomène

intervient sur la partie (de) pour annuler l'intensité ?

Passivation de l'électrode de plomb par PbO2.

7. Ecrire

l'équation de la réaction électrochimique correspondant à la

partie au-delà du point f.

Oxydation de l'eau en dioxygène

H2O -->½O2(g)+2H+(aq)

+2e-

8. Pourquoi est-il

nécessaire de ne pas dépasser une tension limite lors de la charge de

l'accumulateur si celui-ci est scellé ?

Il vaut mieux qu'il n'y ait pas de dégagement de gaz dans une enceinte

scellée.

|

...

|

|

|

....

|

L'alliage

2024.

Séparation du cuivre et de

l'alluminium.

On réduit en poudre m0 = 1 g

d'alliage cuivre aluminium. Cette poudre est introduite dans un balon

de 250 mL. On verse ensuite 100 mL de solution de soude à environ 8 mol

/ L sur l'alliage. Quand le dégagement gazeux de dihydrogène tend à

diminuer, le contenu du ballon est porté à ébullition pendant 15 min.

Après refroidissement, le contenu du ballon est filtré. Les particules

solides restées sur le filtre sont rincées, puis placées dans un becher.

1. Pourquoi utilise

t-on l'alliage sous forme de poudre ?

La poudre est très divisée, grande de surface d'échange avec la soude :

cela augmente beucoup la vitesse de la réaction

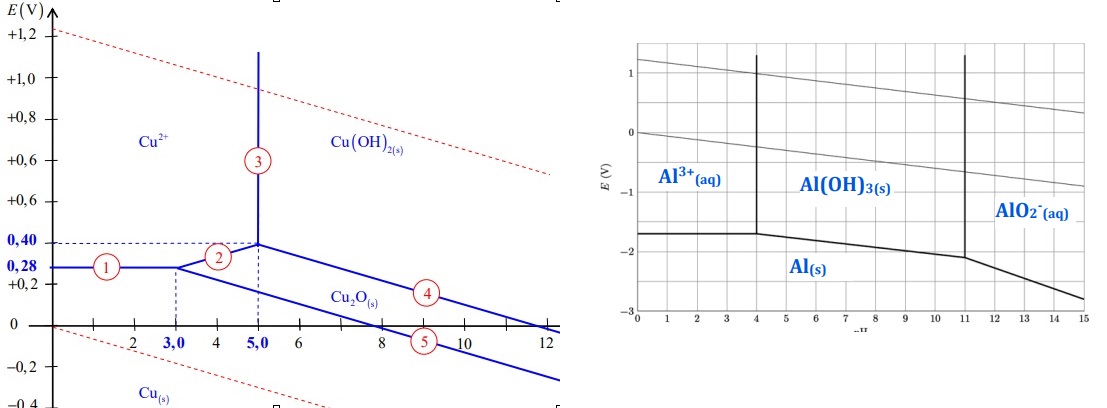

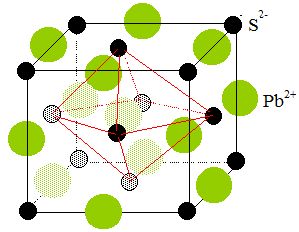

2. Les diagrammes

potentiel - pH sont tracés pour les éléments Al et Cu à une

concentration de 0,010 mol / L sur chaque frontière. Les frontières

associées aux couples de l'eau sont tracées en traits plus fins.

Reproduire celui de Al avec H2O et attribuer un dommaine à

chaque espèce : Al(s), AlO2-, Al3+aq

et Al(OH)3 (s).

3. Retrouver le pH d'apparition du

solide Al(OH)3.

Al(OH)3 (s) = Al3+

aq+ 3HO- aq : Ks

= [Al3+][HO-]3=10-32 ;

[Al3+] = 10-2 mol/L.

[HO-]3=10-32 /10-2

= 10-30 ; [HO-]

= 10-10 ;

pH= 14 + log [HO- ] = 14+log 10-10

=4.

4. Déterminer la

valeur théorique de la pente de la frontière séparant les domaines de

stabilité de Cu2+aq et Cu2O(s).

2Cu(s)

+ H2O --> Cu2O(s) +2H+aq +2e-.

E = E°(Cu2O /Cu) +0,03 log [H+aq]2 =E°(Cu2O

/Cu) +0,06 log [H+aq]

= E°(Cu2O

/Cu) -0,06 pH.

Pente de cette droite frontière : -0,06.

5. A partir des

diagrammes, justifier l'utilisation du traitement par la soude pour

séparer les éléments aluminium et cuivre. Ecrire la ( les ) réaction(s)

qui ont lieu au cours de cette phase.

En milieu très basique, l'eau et Al se trouvent dans des domaines

disjoints :

2Al(s) + 2H2O +2HO-aq -->2AlO2-aq

+3 H2(g)..

Par contre le cuivre Cu(s) et l'eau ont un domaine de stabilité commun

en milieu basique. Le cuivre ne sera pas attaqué.

6. Pourquoi est-il

judicieux de porter le mélange à ébullition quand le dégagement gazeux

faiblit ?

La température est un facteur cinétique. En chauffant on augmente la

vitesse de la réaction. L'oxydation se termine plus rapidement.

2ème

étape : dissolution du cuivre.

Le solide Cu(s) récupéré à l'issue de la première étape est totalement

dissout au moyen de V= 10 mL d'acide nitrique concentré ( H+aq

+NO3-aq ). NO se dégage.

Ecrire l'équation de cette réaction.

3 fois { Cu(s) --> Cu2+aq + 2e- }

2 fois { NO3-aq + 3e- +4H+aq

--> NO(g) +2H2O }

2NO3-aq

+ 6e- +8H+aq +3 Cu(s)--> 2NO(g) +4H2O

+3Cu2+aq

+ 6e- .

2NO3-aq

+8H+aq +3 Cu(s)--> 2NO(g) +4H2O +3Cu2+aq

.

Dosage du cuivre dans

l'alliage.

Après addition d'un excès diodure de potassium, la solution prend une

coloration brune due à la formation de diiode I2. Ce dernier

est dosé par une solution de thiosulfate de sodium 2 Na+aq +S2O32-aq

de concentration C1 =0,050 mol / L. L'équivalence est

détectée pour un volume versé VE = 12,5 mL.

2 Cu2+aq +4I-aq --> CuI(s)+I2 aq.

(R2)

2S2O32-aq

+I2

aq --> S4O62-aq

+ 2I-aq.

(R3)

1. Justifier par un

calcul le caractère total de la réaction (R3) de constante d'équilibre

K.

K = [S4O62-

] [I-

]2 / ([S2O32-

]2 [I2

] ).

E (I2 / I- ) =0,62 V ; E( S4O62-

/S2O32-

) =0,08 V.

E1 = 0,62 + 0,03 log ([(I2

/ /[I- ]2).

E2 = 0,62 +0,03 log ( [S4O62-

] / [ S2O32-]2

).

E2

-E1

= 0,62 -0,08 +0,03 log K ; log K = 0,54 / 0,03 =18 ; K = 1018.

La réaction est donc totale.

Remarque

: quand la différence des deux potentiels est supérieure à 0,3 V, la

réaction est totale.

2. Exprimer la

quantité de matière de diiode formé en fonction de la quantité initiale

de Cu2+.

n(I2) = 0,5 n(Cu2+).

3. Ecrire la

relation traduisant l'équivalence ( R3).

0,5 C1 VE =[I2] V.

4. En déduire le

pourcentage massique du cuivre dans l'alliage.

n(I2)

=[I2] V =0,5 x12,5 x 0,050 =0,3125 mmol.

n(Cu2+)=

0,3125 x 2 = 0,625 mmol.

Masse correspondante : 0,625 M(Cu) = 0,625 x 63,5 ~39,7 mg dans 1,0 g

d'alliage ( ~ 4,0 %)

5. Pourquoi serait-il utile de

répéter une nouvelle fois ce dosage ?

Faire deux titrages permet de

vérifier que les deux résultats concordent.

|

|