Physique,

école de santé des armées ESA 2019.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

..

..

|

.

.

|

..

..

......

...

|

QCM 1.

Un rayonnement électromagnétique de longueur égale à 900 nm appartient :

A. Au domaine visible. Visible : 400 nm ; 800 nm ; 900 nm = 0,9 µm donc proche IR

B. Au domaine du proche IR. Vrai.

C. Au domaine des ondes radio.

D. Au domaine du proche UV.

E. Les items A, B, C, D sont faux.

QCM 2.

A propos des ondes sonores :

A. Ce sont des ondes longitudinales. Vrai.

B. Leur fréquences ne dépend pas du milieu de propagation. Vrai. ( les os sont des milieux dispersifs pour les ultrasons).

C. Les ultrasons ont des fréquences de l'ordre du mHz. ( f > 20 kHz).

D. Les ultrasons peuvent se propager dans le vide.

E. Les items A, B, C, D sont faux.

QCM 3.

Que vaut en dB, le niveau d'intensité sonore L d'un son dont l'intensité acoustique est de 10-2 W m-2.

L = 10 log ( 10-2 / 10-12) = 10 log 1010 = 100 dB.

A. 30 dB.

B. 70 dB

C. 100 dB. Vrai.

D. -100 dB.

E. Les items A, B, C, D sont faux.

QCM 4.

4

haut-parleurs émettent un son de niveau d'intensité sonore 4 dB chacun.

Que vaut le niveau d'intensité sonore total si on suppose que les

haut-parleurs fonctionnent en même temps ?

Pour un haut-parleur : I = 10-12 x 100,4 = 10-11,6 W m-2.

Pour 4 haut-parleurs : I = 4 x10-11,6 W m-2.

L = 10 log (4 x10-11,6 / 10-12)=10 log(4 x100,4) =10 log( 4) +4 = 6+4 = 10 dB.

A. 10 dB. Vrai.

B. 12 dB.

C. 16 dB

D. 18 dB

E. Les items A, B, C, D sont faux.

QCM 5.

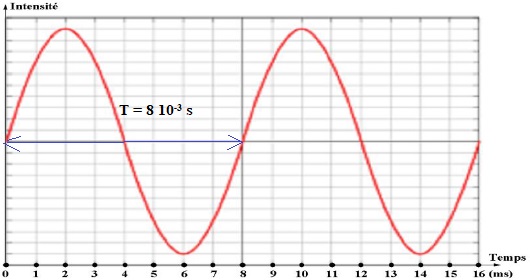

La célérité du son dans l'air vaut 340 m /s. Que vaut la longueur d'onde du son ?

l = cT = 340 x8 10-3 =0,34 x8 =2,72 m

A. 0,68 m.

B. 1,36 m.

C. 2,72 m. Vrai.

D. 1360 m.

E. Les items A, B, C, D sont faux.

QCM 6.

La longueur d'onde d'une onde :

A. Est donnée par l'inverse de la période temporelle.

B. Correspond à la longueur parcourue par l'onde en une seconde.

C. Est plus grande pour une onde lumineuse IR que pour une onde lumineuse UV. Vrai.

D. Est modifiée par un changement de milieu de propagation. Vrai.

E. Les items A, B, C, D sont faux.

QCM 7.

La diffraction d'une onde de longueur d'onde l par un obstacle de dimension "a" :

A. Se manifestera par une modification de sa fréquence.

B. Se manifestera par une modification de sa longueur d'onde.

C. Est envisageable pour des particules matérielles en mouvement. Vrai ( diffraction des électrons)

D. Est d'autant plus important que l est petit devant a. ( a doit être du même ordre de grandeur que l ).

E. Les items A, B, C, D sont faux.

QCM 8.

A propos des référentiel en mécanique :

A. La trajectoire d'un objet dépend du référentiel d'étude. Vrai.

B. Un référentiel est dit galiléen si le principe d'inertie y est vérifié. Vrai.

C. Le référentiel terrestre est adapté pour l'étude du mouvement des satellites autour de la terre. ( le référentiel géocentrique est adapté).

D. Le référentiel héliocentrique n'est pas galiléen. Vrai.

Il peut être considéré comme galiléen si la durée d'étude du mouvement est inférieure à plusieuurs millions d'années.

E. Les items A, B, C, D sont faux.

QCM 9.

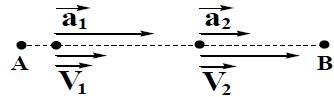

Un

objet se déplace d'un point A vers un point B selon une trajectoire

rectiligne. On a représenté les vecteurs vitesse et accélération aux

instants t1 et t2 avec t1 < t2. Quel est le type de mouvement animant ce point ?

A. Rectiligne uniformément décéléré. ( l'accélération n'est pas constante)

B. Rectiligne uniformément accéléré.

C. Rectiligne non uniformément décéléré.

D. Rectiligne non uniformément accéléré. Vrai. ( la vitesse croît )

E. Les items A, B, C, D sont faux.

QCM 8.

A propos des référentiel en mécanique :

A. La trajectoire d'un objet dépend du référentiel d'étude. Vrai.

B. Un référentiel est dit galiléen si le principe d'inertie y est vérifié. Vrai.

C. Le référentiel terrestre est adapté pour l'étude du mouvement des satellites autour de la terre. ( le référentiel géocentrique est adapté).

D. Le référentiel héliocentrique n'est pas galiléen. Vrai.

Il peut être considéré comme galiléen si la durée d'étude du mouvement est inférieure à plusieuurs millions d'années.

E. Les items A, B, C, D sont faux.

QCM 10.

Une palette de 200 kg est maintenue immobile à 5 m du sol par un filin relié à une grue.

A. La palette est un système mécanique isolé ( pseudo-isolé).

B. La tension exercée par le filin sur la palette vaut 2000 N ( mg = tension = 200 x10 = 2000 N). Vrai.

C. L'énergie potentielle de pesanteur de la palette vaut 10 000 J. Vrai.

Si on prend l'origine de l'énergie potentielle au sol.

D. Le travail du poids si la palette est immobile est nul. Vrai

E. Les items A, B, C, D sont faux.

QCM 11.

Une charge électrique Q plongée dans un champ électrique uniforme E = 2 105 V / m subit une force électrique F orientée en sens contraire du champ électrique de norme 400 N. Que vaut la charge Q ?

Charge électrique Q négative car champ et force sont de sens contraire.

F= |Q| E ; |Q| =400 / (2 105) =0,002 C.

A. 500 C.

B. -500 C

C. 2 103 C

D. -2 103 C. Vrai

E. Les items A, B, C, D sont faux.

|

...

|

....

|

QCM 12.

Un objet de masse m = 100 g est envoyé verticalement vers le haut d'un point M0 situé à une hauteur h = 4 m du sol avec une vitesse initiale v0

= 2 m /s. On suppose que l'objet ne subit que l'action de son poids.

Durant l'ascension quelle est l'équation vérifiée par la position z de

l'objet ?

L'axe vertical est orienté vers le haut. a = -g ; v = -gt + v0 = -10t +2.

z = -½gt2 +2 t +4

A. z(t) = -5t2 -2t +4.

B. z(t) = -5t2 +2t +4. Vrai.

C. z(t) = 5t2 -2t +4.

D. z(t) = 5t2 +2t +4.

E. Les items A, B, C, D sont faux.

QCM 13.

Un objet de masse m = 200 g est envoyé verticalement vers le haut à partir du sol avec une vitesse initiale v0

= 2 m /s. On suppose que l'objet ne subit que l'action de son poids.

Conservation de l'énergie mécanique : ½mv2 = mgh ; h = 0,5 v2 / g = 0,5 x22 / 10 = 0,2 m.

A. La hauteur maximale atteinte est 20 cm. Vrai.

B. La hauteur maximale atteinte est 40 cm.

C. A même vitesse initiale un objet plus lourd monterait moins haut.

D. A même vitesse initiale un objet plus lourd monterait aussi haut. Vrai.

E. Les items A, B, C, D sont faux.

QCM 14

Relativité restreinte. La vitesse de propagation de la lumière dans le vide est :

A. Plus grande pour la lumière UV que pour l'IR.

B. Dépend du référentiel galiléen dans lequel on se place.

C. Est plus importante que celle dans un milieu matériel.

Vrai.

D. Est d'environ 3 105 km /s. Vrai.

E. Les items A, B, C, D sont faux.

QCM 15.

On considère une radiation électromagnétique de période T = 2 ns. h ~ 6 10-34 unité S I.

A. Dans le système internationnal, h s'exprime en J s-1 ( J s).

B. La fréquence de la radiation est 500 MHz.( 1 / (2 10-9 ) =5 108 Hz = 500 MHz. Vrai.

C. Le quantum d'énergie des photons est 3 10-25 J.( 6 10-34 x 5 108 =3 10-25 J). Vrai.

D. Le quantum d'énergie des photons dépend du milieu de propagation.

E. Les items A, B, C, D sont faux.

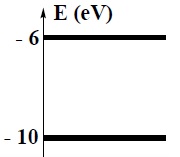

QCM 16

Pour

réaliser la désexcitation stimulée d'un atome présentant les niveaux

d'énergie ci-dessous, on peut utiliser un rayonnement lumineux

d'énergie :

A. 6 eV.

B. 4 eV. Vrai.

C. 10 eV.

D. 2 eV.

E. Les items A, B, C, D sont faux.

QCM 17.

Lors d'une désexcitation par émission stimulée, le photon émis suite à la désexcitation :

A. A même longueur d'onde que le photon stimulant. Vrai.

B. Est émis dans la même direction que le photon stimulant. Vrai.

C. Est émis dans le même sens que le photon stimulant. Vrai.

D. Est émis en phase avec le photon stimulant. Vrai.

E. Les items A, B, C, D sont faux.

QCM 18.

Pour

qu'une molécule puisse passer vers un niveau d'énergie plus élévé, elle

peut absorber une radiation appartenant au domaine :

A. Visible. Vrai.

B. infra rouge.Vrai.

C. Ultra violet. Vrai.

D. Radio.

E. Les items A, B, C, D sont faux.

QCM 19.

On

désire réaliser une expérience d'interférences en envoyant un faisceau

d'électrons sur un écran percé de deux fentes d'épaisseur a = 1 µm et

séparées l'une de l'autre d'une distance D = 1 cm. h ~ 6 10-34 J s ; me = 10-30 kg. Pour réaliser cette expérience il faut que la vitesse des électrons soit de l'ordre de :

l = h / (mev) doit être de l'ordre de grandeur de a = 1µm = 10-6 m afin que chaque fente difracte le faisceau.

a = h / (mev) ; v = h / (mea) =6 10-34 /(10-30 x10-6) =600 m /s.

A. 6 cm / s.

B. 600 m /s. Vrai.

C. 6 10-10 m /s

D. 6 10-6 m /s.

E. Les items A, B, C, D sont faux.

QCM 20.

On utilise 22 µg de noyaux de carbone 11 pour réaliser une tomographie par émission de positon ( TEP) M(11C) = 11 g / mol ; NA = 6 1023 unité S I). 22 10-3 / 11=2 10-3 mol ; 2 10-3 x 6 1023 = 1,2 1021 noyaux.

A. Le nombre d'Avogadro est sans unité. ( mol-1).

B. Le nombre de noyaux de 11C contenu dans l'échantillon est 1,2 1015 noyaux.

C. Le nombre de noyaux de 11C contenu dans l'échantillon est 1,2 1018 noyaux.

D. Le nombre de noyaux de 11C contenu dans l'échantillon est 1,2 1021 noyaux. Vrai.

E. Les items A, B, C, D sont faux.

QCM 21.

Un ballon rempli d'hélium suit un mouvement ascensionnel ; l'énergie interne de l'hélium prend en compte :

A. L'énergie cinétique du ballon.

B. L'énergie potentielle de pesanteur du ballon.

C. Prend en compte l'énergie cinétique microscopique des particules d'hélium. Vrai.

D. Prend en compte l'énergie potentielle d'interaction entre les particules d'hélium. Vrai.

E. Les items A, B, C, D sont faux.

QCM 22.

On chauffe 50 mL d'eau à pression atmosphérique ; ce chauffage se décompose en deux étapes :

(1) augmentation de température : 50 mL d'eau liquide passe de 20 ° C à 100 °C en restant liquide.

(2) changement d'état physique à 100 °C.

A. Durant l'étape 1 l'énergie interne de l'eau diminue.

B. Durant l'étape 1 l'énergie interne de l'eau augmente. Vrai. ( l'énergie cinétique microscopique des particules augmente )

C. Durant l'étape 2 l'énergie interne de l'eau est inchangée.

D. Durant l'étape 2 l'énergie interne de l'eau est modifiée. Vrai.( à l'état gazeux les particules interagissent moins entre elles)

E. Les items A, B, C, D sont faux.

QCM 23.

On refroidit 160 g d'huile initialement à 120 °C jusqu'à température ambiante 20 °C. Chuile = 2 J g-1 K-1.

A. La variation de température est de - 100 K. Vrai.

B. Dans le système internationnal, l'unité de Chuile est J g-1 K-1. ( J kg-1 K-1 )

C. La variation d'énergie interne de l'huile est de -32 kJ.

160 x 2 x(20-120)= -32 kJ.

D. La variation d'énergie interne de l'huile est de -32J.

E. Les items A, B, C, D sont faux.

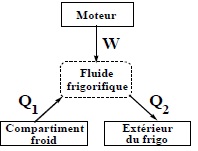

QCM 24.

Le

schéma ci-dessous décrit de façon simplifiée le principe d'un frigoo.

Le fluide frigorigène utilise le travail W reçu du moteur pour extraire

une chaleur Q1 au compartiment froid du frigo et en restituer une partie Q2 à l'extériieur du frigo.W = 500 J ; Q1 = 300 J ; Q2 = -100 J.

Quelle est la valeur de la variation de l'énergie interne du fluide frigorifique ?

500 +300 -100 = 700 J.

A. -700 J.

B. +100 J

C. +700 J. Vrai.

D. +900 J.

E. Les items A, B, C, D sont faux.

QCM 25.

Le refroidissement d'une étoile dans l'espace s'effectue par :

A. Conduction.

B. Convection.

C. Rayonnement.

D. Convection et rayonnement. Vrai.

E. Les items A, B, C, D sont faux

|

|