QCM

Chimie, biochimie, UE1 Paces, médecine, Paris 2020.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

..

..

|

.

.

|

..

..

......

...

|

1.

On fait réagir en phase gazeuse de l'éthylène et de la vapeur d'eau

pour produire de l'éthanol. Cette réaction conduit à l'équilibre :

C2H4 (g) + H2O(g) = C2H6O(g)

à 300 K sous P°.

DrH=-45

kJ mol-1 ; DrS=-100

J mol-1 K-1.

DrG = DrH-TDrS = -45-300

x(-0,100) = -45+30 = -15 kJ / mol.

DrG = -RT ln K ; ln K = 15 103 /(8,31

x300) = 6. K ~400.

K est grand, la réaction est totale dans le sens direct (1).

A. La réaction a

lieu majoritairement dans le sens 1. Vrai.

B. La

réaction a lieu majoritairement dans le sens 1. Faux.

C. On ne peut pas

savoir le sens de la réaction car il manque DrU. Faux.

D. On ne peut pas savoir le sens de

la réaction car il manque l'entropie du solvant. Faux.

E. Aucune des

propositions précédentes n'est exacte. Faux.

2.

On considère un système thermodynamique. Lors d'une réaction chimique à

300 K, on mesure Q la quantité de chaleur liée à la réaction et on

trouve -600 J / mol. On désire étudier la variation d'entropie molaire

liée à cette transformation.

A. La

variation de l'entropie molaire est positive car l'entropie augmente

toujoure. Faux.

B. La

variation d'entropie molaire vaut -2 J / mol. Vrai.

Q / T =-600 / 300 = -2 J / mol.

C. La variation d'entropie molaire est supérieure à

-2 J / mol. Faux.

D. La variation

d'entropie molaire est inférieure à -2 J / mol. Faux.

E. Aucune des propositions

précédentes n'est exacte. Faux.

3. On considère la réaction chimique

4Fe3O4 +O2 = 6Fe2O3.

Parmi les valeurs suivantes, laquelle correspond à DrG en kJ / mol ?

On donne 3Fe +2O2 = Fe3O4 DG1 = -1000 kJ /

mol.

4Fe +3O2 =2 Fe2O3

DG2

= -900 kJ / mol.

4 fois {

Fe3O4 = 3Fe +2O2 } 4000 kJ / mol

3 fois {4Fe +3O2 =2 Fe2O3

}. -2700 kJ / mol.

-2700+4000 = 1300 kJ /mol. Réponse D.

4. A propos du

modèle de l'atome.

A. Deux électrons ne peuvent pas

avoir les quatre nombres quantiques identiques. Vrai.

B. Trois

électrons dans la même case quantique ont de spin opposé. Faux ( maxi 2 électrons par case quantique)

C. Le chlore 3717Cl a 17

protons et 20 neutrons.Vrai.

D. Le

recouvrement entre une orbitale 2py et 2px est un recouvrement latéral. Faux.

E. Aucune des propositions précédentes n'est exacte. Faux.

5. On considère les éléments

Ni (Z=28), Cu ( Z=29) et Zn ( Z=30).

A. Ces trois éléments ont le même

nombre d'électrons sur leur couche d à l'état fondamental. Faux

Ni : [Ar] 3d8 4s2 ou [Ar] 3d9

4s1.

Cu : [Ar] 3d10

4s1.

Zn : [Ar] 3d10

4s2.

Ar : [Ne] 3s2 3s6.

B. Ces trois élément possèdent

chacun deux électrons avec les nombres quantiques n=3, l=0 et m=0 à

l'état fondamental. Vrai.

C. L'énergie de première ionisation (EI1) évolue

selon EI1(Ni) > EI1(Cu) > EI1(Zn) . Faux.

L'énergie d'ionisation

augmente dans une période car la charge du noyau croît.

D. Cu+

et Zn2+ présentent la même configuration électronique. Vrai.

( [Ar] 3d10

).

E. Aucune des propositions précédentes n'est exacte. Faux.

6. A propos de la liaison chimique :

A. Lors de la formation d'une

liaison ionique, l'atome le plus électronégatif perd ses électrons.

Faux.

B. Dans

la molécule BF3, l'atome de bore comporte une case vide. Vrai.

C. Le recouvrement latéral d'une orbital s et d'une

orbitale p conduit à une orbitale moléculaire p. Faux.

D. Une triple

liaison implique la mise en commun de six électrons dans une orbitale

moléculaire. Faux.

( six électrons dans

trois orbitales moléculaires ).

E. Aucune des propositions

précédentes n'est exacte. Faux.

7.

Concernant le cobalt 2763Co :

A. Cet

atome est constitué de 27 neutrons, 36 protons, 36 électrons. Faux.

B. Cet atome est constitué de 63 nucléons, 27

protons, 27 électrons. Vrai.

C. Cet atome est constitué de 27 neutrons, 63

nucléons, 36 électrons. Faux.

D. Cet atome est constitué de 36 neutrons, 63

nucléons, 27 protons. Vrai.

E. Aucune des propositions

précédentes n'est exacte. Faux.

8. On donne Z(Fe) =

26. [Ar]4s23d6.

A. L'ion

Fe3+ a 6 électrons dans ces orbitales d. Faux. [Ar]4s03d5.

B. L'ion Fe2+ a 6 électrons dans ces

orbitales d. Vrai.

C. La configuration

de l'ion Fe2+ est [Ar]4s13d5. Faux.

D. La

configuration de l'ion Fe3+ est [Ar]4s03d6. Faux.

E. Aucune des propositions

précédentes n'est exacte. Faux.

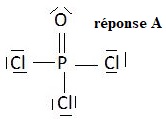

9.Soit la molécule

d'oxychlorure de phosphore POCl3. p( Z=15) ; O(Z=8) ;

Cl(Z=17).

Indiquer la structure de Lewis la plus probable pour POCl3.

10. A l'aide de la

théorie VSEPR et en utilisant le modèle de Lewis pour POCl3 :

A. La structure est une bipyramide

trigonale. Faux.

B. La structure est tétraèdrique. Vrai.

C. Les angles ne

sont pas standards car la structure est déformée. Vrai.

D. Les angles sont standards car la structure

est déformée.. Faux.

E. Aucune des propositions

précédentes n'est exacte. Faux.

11.

Parmi les séries de composés suivants, indiquer laquelle ( lesquelles)

est ( sont) composéée(s) uniquement de réactifs électrophiles :

A. Mg2+,

BF3, H3CCOCH3. Faux.

B. Ca2+, AlCl3, (C2H5)4N+. Vrai.

C. H2S,

CH3-CH2-OH, C6H6. Faux.

D. CH3-O-CH2-CH3,

CH3-CHI-CH2-CH3, (CH3)2N-. Faux.

E. Li+, FeBr3,

CH3-S-CH3. Faux.

12. A propos de la réaction

endothermique suivante :

acide acétique + méthanol = acétate de méthyle + eau.

Indiquer quelle(s) condition(s) expérimentale(s) peut(peuvent) déplacer

l'équilibre vers la formation de l'ester.

A.

Présence d'un catalyseur. Faux ( l'équilibre

est atteint plus rapidement, sa composition reste inchangée).

B. Utiliser un excès de méthanol. Vrai.

C.Diluer le milieu

réactionnel avec de l'eau hautement purifiée. Faux.

D. Elever la température du milieu réactionnel. Faux.

E. Ajouter un peu d'ester pour

initier la réaction. Faux.

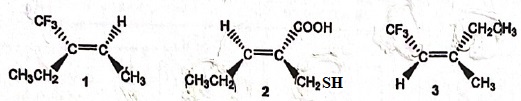

13.

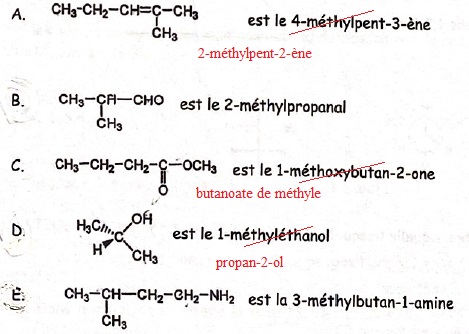

Parmi les trois composés suivants :

A. 1 est de configuration E. Vrai.

B. 1 est de configuration Z. Faux.

C. 2 est de configuration E. Vrai.

D. 3 est de

configuration Z. Vrai

E. Aucune des propositions

précédentes n'est exacte.

Un atome de numéro atomique plus élevé a priorité sur un atome de

numéro atomique plus faible.

Lorsque deux atomes de premier rang ont même priorité, on passe aux

atomes de second rang.

1 : CF3

> CH2-CH3 > CH3 > H, donc E.

2 : COOH

> CH2-SH. > CH2-CH3 > H, donc E.

3 : CF3

> CH2-CH3 > CH3 > H, donc Z.

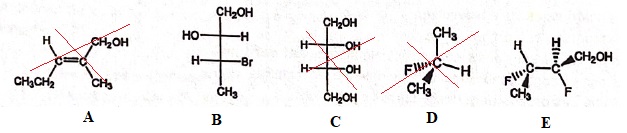

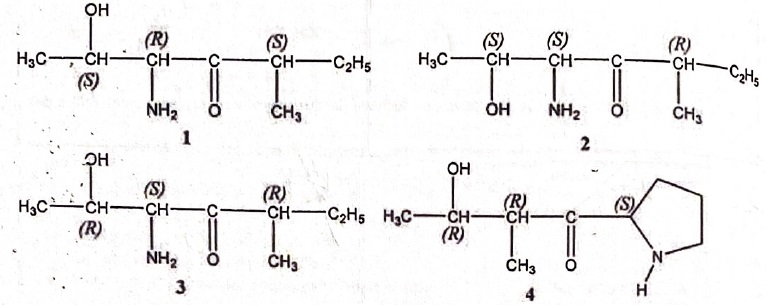

14.

Parmi les 5 structures suivantes, laquelle (lesquelles) est ( sont)

chirale(s) ?

15. Parmi les structures A et E

suivantes, laquelle ( lesquelles) représente(nt) l'énantiomère du

composé 1 ?

16. Quelles est

(sont ) la ( les) proposition(s) exacte(s) ?

17.

A. 1 et 2 sont

diastéréoisomères. Vrai.

B. 1 et 3 sont

énantiomères. Vrai.

C. 1 et 4 sont isomères de

constitution. Faux ( formules brutes

différentes).

D. 2 et 3 sont

isomères de constitution. Faux. ( même

structure carbonée, même formule brute )

E. Aucune

proposition exacte.

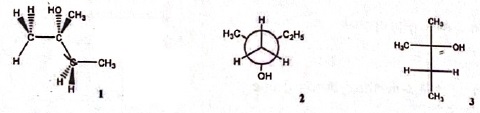

18.

A.

1

contient un atome de carbone asymétrique. Faux.

B. 2

contient un atome de carbone asymétrique. Faux.

C. 2 est une représentation de

Cram. Faux ( Newman).

D. 2 et 3

représentent le même composé. Vrai.

E. Aucune

proposition exacte.

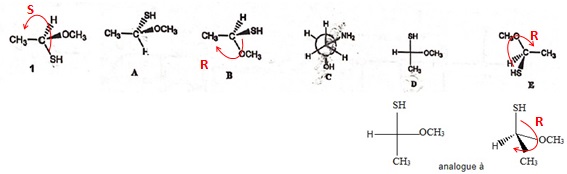

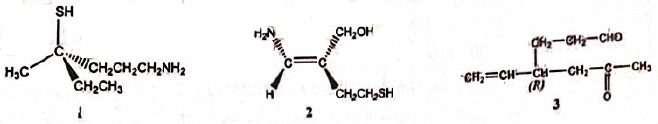

19.

A. 1

est le (R)-6 amino-3-méthylhexane-3-thiol. Vrai.

B. 1 est le (R)-5

amino-2-éthylpentane-2-thiol. Faux.

C. 1 est de configuration S. Faux.

D. 2 est de configuration Z. Vrai.

E. 3 est la (R)

-4-(3-oxopropyl) hex-5-én-2-one. Faux. ( la plus longue chaine carbonée compte 7

atomes de carbone).

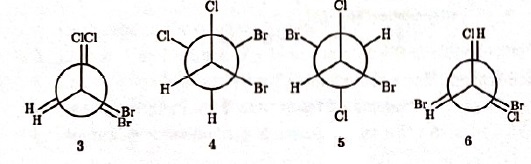

20. Soient les

conformères du 1,2-dibromo-1,2 dichlorométhane :

Parmi les séries suivantes, laquelle correspond au classement de ces

conformères dans l'ordre de stabilité croissante ?

A. 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; B. 3 ; 5 ; 6 ; 4. C. 3 ; 6 ; 4 ; 5.Vrai.

D. 6 ; 3 ; 5 ; 4. E. Aucune propositions exactes.

5 est le plus stable ( Br et Cl décalés ) suivi de 4 ; suivi de 6 ;

suivi de 3.

|

...

|

....

|

21.

A propos des effets électroniques.

A. Dans une liaison polarisée la

densité électronique est plus forte du côté de l'atome le plus

électropositif. Faux.

B. Les atomes d'halogènes

n'ont pas d'effet inductif. Faux..

C. Les effets

inductifs et électrodonneurs stabilisent les carbocations. Vrai.

D. Le 6

-méthylhepta-2,4-diène ne présente pas d'effet mésomère. Faux ( 2 doubles liaisons conjuguées).

E. Aucune

propositions exactes.

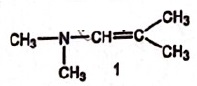

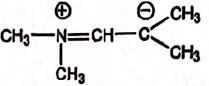

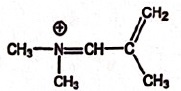

22.

A. La structure

suivante est la forme mésomère de 1. Vrai. Vrai.

B.

La structure suivante est la forme mésomère de 1. Faux. Faux.

C. 1 contient une double liaison

stéréogène. Faux. ( pas de centre

chiral )

D. La structure

suivante est la forme tautomère de 1. Faux ( pas

d'hydrogène sur N) Faux ( pas

d'hydrogène sur N)

E. Aucune propositions exactes.

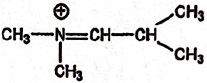

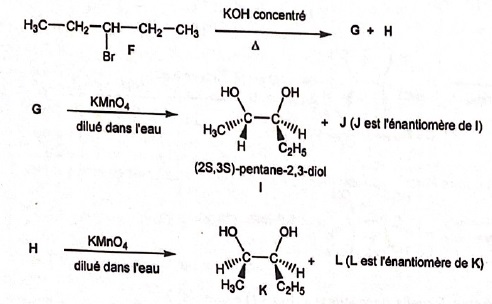

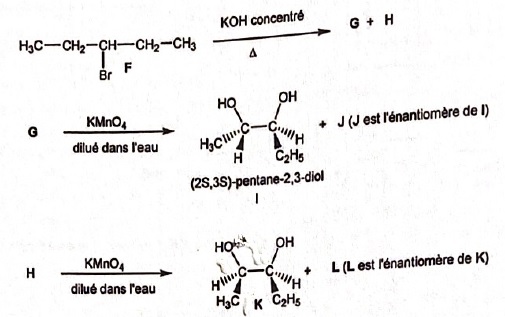

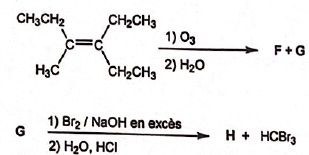

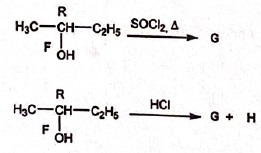

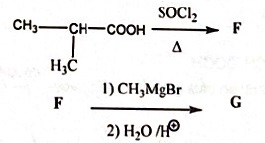

23. Soit le schéma de synthèse

suivant :

A. le composé F est

un dérivé halogéné tertiaire. Faux.( secondaire)

B. La réaction F

donne G+H est une élimination E2. Faux ( l'élimination E1 donne

deux isomères Z et E ; l'élimination E2 donne seul le

composé E)

C. Les composés G

et H sont isomères de configuration. Vrai.

D. Les composés L

et K sont diastéréoisomères. Faux ( L

et K sont énantiomères ).

E. Aucune des

propositions précédentes n'est exacte.

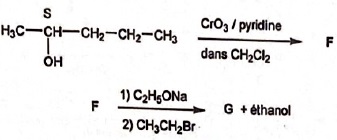

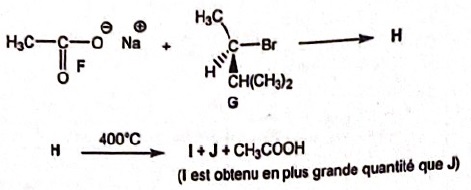

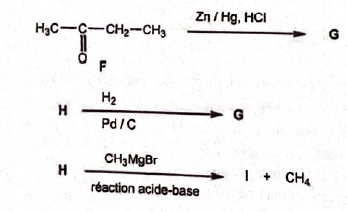

24. Soit le schéma

de synthèse suivant :

A.

Le composé G est un acide carboxylique.

B. Le composé G est un

aldehyde.

C. Le composé F posède la structure suivante :

D. Le

composé H possède la structure suivante : H3C-CH2-COOH.

E. Aucune des

propositions précédentes n'est exacte.

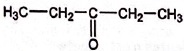

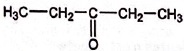

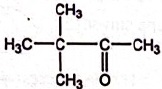

25. Soit le schéma de

synthèse suivant :

A. Le composé G est un acide carboxylique. Faux. ( G est une cétone CH3-CH2-CO-CH2-CH3 ou

bien CH3-CH2-CO-CH3).

B. Le composé G est un

aldehyde. Faux.

C. Le composé F à la structure suivante :

ou

bien CH3-CH2-CO-CH3

D. Le composé H à la

structure suivante : H3C-CH2-COOH

Réaction haloforme à

partir de CH3-CH2-CO-CH3.

E. Aucune des

propositions précédentes n'est exacte.

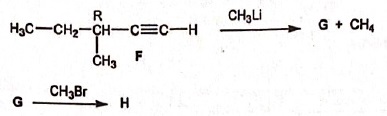

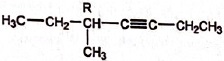

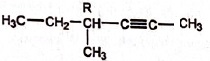

26. Soit la suite de

réaction suivante :

A. La réaction F donnant G est une substitution nucléophile.

CH3Li

est une base forte qui déprotone l'alcyne vrai.

B. L'hydrogène lié au carbone sp de F porte

une charge partielle -d.

Faux ( cet hydrogène est acide)

C. La réaction G donnant H est une réaction acide-base.

D. La structure de H est  Faux, on obtient Faux, on obtient

E. Aucune des

propositions précédentes n'est exacte.

27.

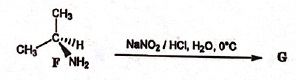

Soit la réaction suivante :

A.

Le composé G est un alcène. Faux (G

est un chloroalcane)

B. La réaction F donne G+H est une addition

nucléophile. Faux. ( substitution

nucléophile).

C. G et H sont énantiomères. Vrai.

(l'intermédiaire est un carbocation

plan tertiaire, l'attaque

nucléophile de ce carbocation par Cl-

peut se faire d'un côté ou de l'autre du plan)

D. Le composé H possède un carbone

asymétrique de configuration S.Vrai.

E. Aucune des

propositions précédentes n'est exacte.

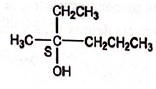

28. Soit la suite de

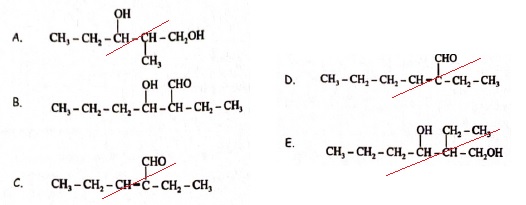

réactions suivantes :

A. Le composé F est un aldehyde. Faux (F est une cétone)

B. La réaction F donne G est une réaction

d'alkylation. Vrai.

C. Le composé G possède deux carbones asymétriques. Faux.

D. Le composé G possède la structure

suivante  Faux. Faux.

L'intermédiaire est un

carbocation plan, attaque possible d'un côté ou de l'autre du plan.

E. Aucune des

propositions précédentes n'est exacte.

29.

Soit la suite de réactions suivante :

A. F est un alcool

primaire. Faux ( F est un

chlorure d'acyle)

B. G est une

cétone. Faux.

On obtient une cétone qui

réagit rapidement avec l'organomagnésien ; on obtient finalement un

alcool tertiaire.

C. Le carbone lié

au magnésium dans CH3MgBr est nucléophile. Vrai.

D. G possède la

structure suivante : Faux. Faux.

Cette

cétone qui réagit rapidement avec l'organomagnésien ;on obtient finalement un alcool tertiaire.

E. Aucune des propositions

précédentes n'est exacte.

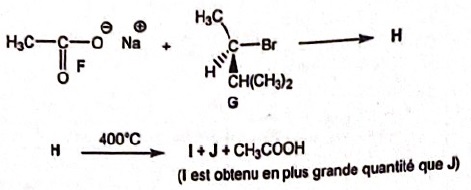

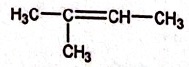

30.

Soit la suite de réactions suivantes :

A. La réaction H

donne I+J +CH3COOH est une réaction d'ozonolyse. Faux.

H est un ester qui, par

chauffage ( pyrolyse) donne deux alcènes.

B. I et J sont

régioisomères. Faux.

C.

I et J sont isomères de configuration. Vrai.

D. I possède la structure suivante : Vrai. Vrai.

L'alcène le plus

substitué est majoritaire.

E.

Aucune des propositions précédentes n'est exacte.

31.

Soit la suite de réactions suivantes :

A.

G est un dérivé halogéné secondaire. Vrai.

B. F est un acide carboxylique. Faux

( F est un carboxylate de sodium)

C.

La réaction F+G donne H est une SN1. Vrai.

La molécule de départ est

très encombrée.

D. H possède un carbone asymétrique de configuration R. Faux.

Le carbocation plan peut

être attaqué d'un côté ou de l'autre.

E.

Aucune des propositions précédentes n'est exacte.

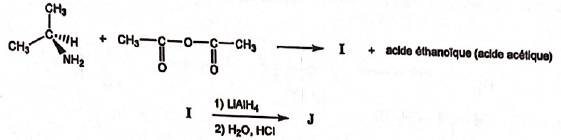

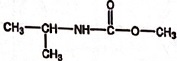

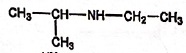

32.

Soit la suite de réactions suivantes :

A.

I est un ester. Faux ( I est un amide).

B. I est un amide. Vrai.

C.

I possède la structure suivante : Faux. Faux.

(CH3)2CH-NH-CO-CH3.

D. J possède la structure suivante : Vrai. Vrai.

E. Aucune des propositions

précédentes n'est exacte.

33.

Soit la suite de réactions suivantes :

A.

F est une amine secondaire. Faux. (amine primaire)

B. G est un alcool secondaire. Vrai. (le carbocation (CH3)2CH+

peut conduire à un alcool secondaire).

C.

G est le propan-2-ol. Vrai.

D. G est une nitrosoamine. Faux.

E. Aucune des propositions

précédentes n'est exacte.

34. On considère

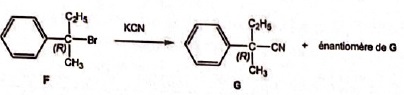

l'aldolisation du butanal. Parmi les composés suivants, lequel

(lesquels) peut ( peuvent ) être obtenu(s) ?

35. Concernant la

suite de réactions suivantes :

A. H est un alcyne.

Faux.

Un alcyne + catalyseur de

Lindlar donne un alcène.

B. H est un alcène.

Vrai.

C. G est un alcool

secondaire. Faux.

La réduction de

Clemmensen donne un alcane, le butane

D. H possède la

structure suivante H3C- C=C-CH3. Faux.

E.

Aucune des propositions précédentes n'est exacte.

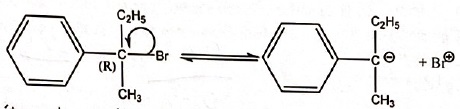

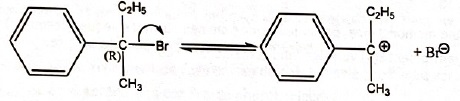

36. Concernant la

réaction suivante :

A. Une des étapes

de son mécanisme réactionnel est :

Faux. Faux.

B.

Une des étapes de son mécanisme réactionnel est :

Vrai

( carbocation stabilisé par

résonnance) Vrai

( carbocation stabilisé par

résonnance)

C. C'est une

réaction de substitution nucléophile SN2. Faux.

D. C'est

une réaction de substitution nucléophile SN1. Vrai.

E.

Aucune des propositions précédentes n'est exacte.

|

|