SVT,

concours ASTPS Ouest 2020.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

|

|

...

.....

|

1. La contamination par le coronavirus correspond :

A. à la multiplication du virus dans les cellules.

B. à la multiplication du virus dans le sang

.

C. au franchissement d'une barrière naturelle par le virus.Vrai.

D. à l'entrée du virus dans les cellules humaines.

2. L'infection virale correspond :

A. à une multiplication du virus dans le sang.

B. au franchissement d'une barrière naturelle par le virus.

C. à la multiplication du virus dans les cellules. Vrai.

D. à la destruction du virus par les lymphocytes.

3. Les cellules capables de défendre l'organisme contre le coronavirus sont

A. les globules rouges du sang.

B. les globules blancs. Vrai

C. les plaquettes.

D. Les antibiotiques.

4. Une pandémie est une maladie infectieuse qui se propage à

A. l'échelle mondiale.Vrai.

B. très peu de région du monde seulement.

C. à l'échelle d'un seul pays.

D. à l'échelle d'une région d'un pays.

Un

voyageur de retour de Wuhan en Chine présente les symptômes suivants :

fièvre, toux. Son test est positif au caronavirus. Pris en charge par

un service d'urgence, il demande au médecin de lui délivrer un

antibiotique.

5. Celui-ci refuse car :

A. iln'existe pas d'antibiotique efficace contre ce nouveau virus.

B. les antibiotiques sont efficaces uniquement contre les virus responsables de la grippe.

C. les antibiotiques sont efficaces contre tous les microorganismes sauf les virus.

D. les antibiotiques ne sont pas efficaces contre les virus. Vrai.

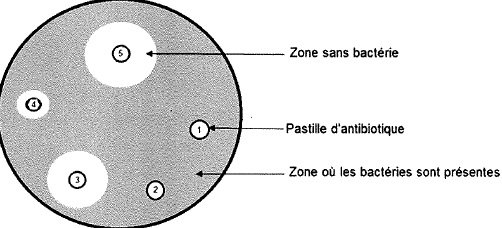

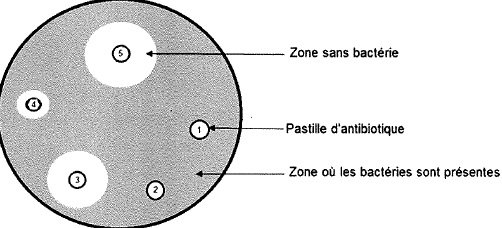

Un autre patient, présentant les mêmes symptômes, est testé

négativement au cairnavirus mais positivement à la bactérie Hib. Le

médecin décide de lui prescrire des antibiotiques mais réalise un

antibiogramme afin de déterminer l'antibiotique le plus efficace.

6. On peut conclure que :

A. seuls les antibiotiques 1 et 2 sont efficaces contre cette bactérie.

B. la bactérie est résistante aux antibiotiques 4 et 5.

C. la bactérie est résistante aux antibiotiques 1 et 2. Vrai.

D. qu'il est nécessaire de prescrire l'antibiotique 4.

Ce père de famille s'inquiète pour ces deux enfants en bas âge et

craint de les avoir contaminés. Après vérification de leuurs carnets de

vaccination, le médecin est en mesure de rassurer le patient en lui

indiquant que ses enfants sont vaccinés contre cette bactérie.

7. La vaccination :

A. est une mesure d'antisepsie.

B. est à l'origine du développement d'une maladie sous forme bénigne.

C. assure une protection grâce à la mise en place de la phagocytose.

D. Repose sur le principe de la mémoire immunitaire. Vrai.

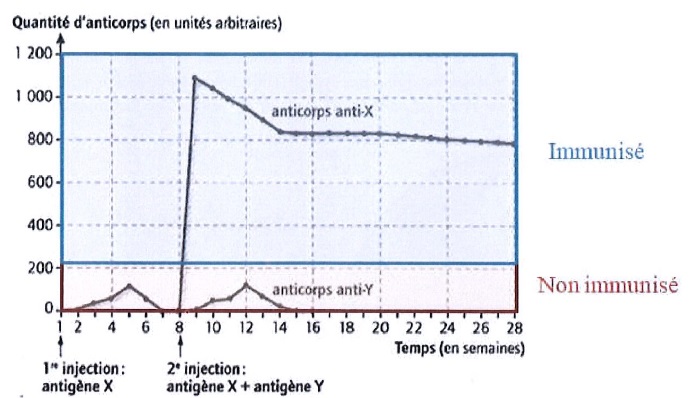

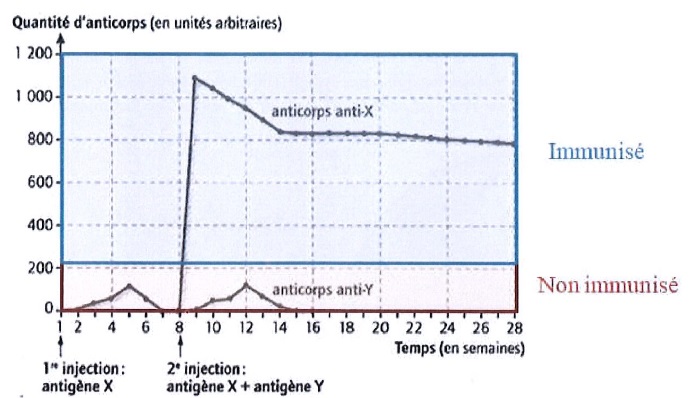

Afin de comprendre le principe de la vaccination, des expériences sont

réalisées sur des souris. Le graphique suivant traduit l'évolution, en

fonction du temps, de la quantité d'anticorps dans le sang d'une souris

ayant subi deux injections d'antigènes.

8. Les anticorps sont des molécules :

A. produites par les lymphocytes B et capables de neutraliser les antigènes. Vrai.

B. produites par les phagocytes B et capables de neutraliser les antigènes.

C.capables de pénétrer dans les cellules infectées par un microorganisme.

D. produites par les lymphocytes T et capables de neutraliser les antigènes.

9. D'après le graphique la souris est protégée contre :

A. l'antigène X ou l'antigène Y dès la première injection.

B. l'antigène X et l'antigène Y à la 8è semaine.

C. l'antigène X à la 5è semaine et contre l'antigène Y à la 12è semaine.

D. l'antigène X après la 9è semaine. Vrai.

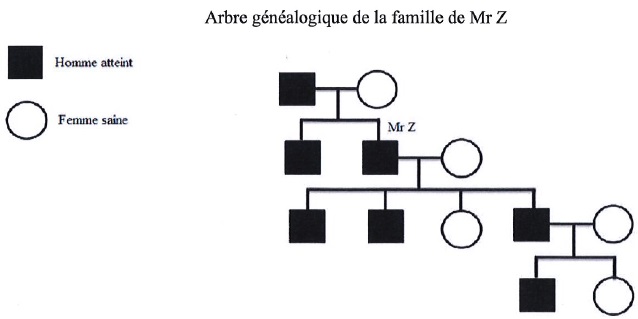

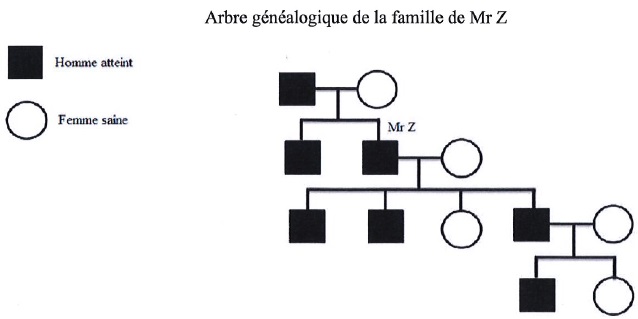

10. L'hypertrichose est un caractère héréditaire :

A. car il est porteur d'une maladie génétique.

B. car il est partagé par l'ensemble des membres d'une même famille.

C.car il dépend des conditions du milieu de vie.

D. car il peut être transmis à la descendance. vrai.

11. D'après l'arbre généalogique, on peut conclure que l'allèle responsable de la maladie est :

A. un allèle dominant.

B. récessif.

C. porté par le chromosome X.

D. porté par le chromosome Y. Vrai.

12. L'information nécessaiire à la mise en place des caractères héréditaires est localisée :

A. dans le noyau vrai ; B. dans le cytoplasme ; C. dans la membrane ; D. en dehors de la cellule.

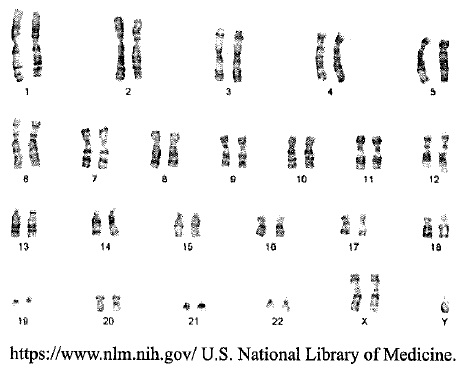

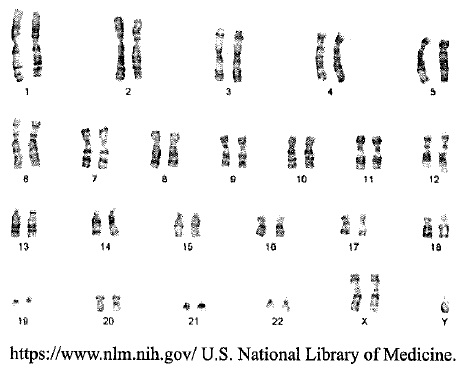

Le syndrome de Klinefelter affecte le développement physique

d'individus de sexe masculin. Les individus ont généralement des petits

testicules qui ne produisent pas autant de testérone que la normale, ce

qui conduit à une puberté tardive et anormale.

13. Ce syndrone est :

A. une maladie génétique dûe à un gène défectueux.

B. dû à la présence d'un chromosome sexuel supplémentaire. Vrai.

C. dû à l'absence totale de testicule.

D. dû à l'absence d'un chromosome Y.

14. La puberté :

A. est anormale chez un garçon atteint de ce syndrome. Vrai.

B. n'a pas lieu chez un garçon atteint de ce syndrome.

C. intervient avant 6 ans chez un garçon atteint de ce syndrome.

D. a lieu normalement mais est simplement retardée chez un garçon atteint de ce syndrome.

|

.

.

|

15. Un séisme est provoqué par :

A. une libération brutale d'énergie au niveau de l'épicentre.

B. une libération brutale d'énergie au niveau du foyer. Vrai.

C. une accumulation d'énergie au niveau de l'épicentre.

D. une accumulation d'énergie au niveau du foyer.

16. Le risque sismique :

A. dépend des enjeux et de l'aléa. Vrai.

B. dépend uniquement de l'aléa.

C. dépend uniquement des enjeux.

D. est le même partout sur le globe.

17. L'intensité d'un séisme correspond à la mesure :

A. de la durée du séisme.

B. de la profondeur d'un séisme.

C. du nombre de victime d'un séisme.

D. des effets d'un séisme en un lieu donné. Vrai.

18. L'épicentre d'un séisme :

A. mesure la quantité d'énergie libérée par le séisme.

B. correspond à la projection du foyer du séisme à la surface.

C. est la fracture séparant les deux blocs créés par le séisme.

D.est le point de rupture des roches en profondeur. Vrai.

19. Le séisme de Lisbonne :

A. a pour origine une éruption volcanique ayant entraîné de nombreuses secousses et des incendies.

B. a vu ses conséquences aggravées par l'arrivée d'une tempète violente.

C. a été accompagné d'un tsunami car l'épicentre était localisé dans l'océan atlantique. vrai.

D. a été accompagné d'un tsunami causé par l'effondrement de la ville dans l'océan.

20. A la surface de la terre, les séismes sont présents :

A. le long des côtes uniquement.

B. au niveau des chaînes de montagnes uniquement.

C. au hasard, au niveau des continents.

D. souvent au niveau des fosses océaniques. Vrai.

21. Pour limiter les dégats provoqués par un nouveau séisme :

A. on peut évacuer la zone plusieurs jours avant le séisme.

B. on peut construire des bâtiments aux normes parasismiques. Vrai.

C. On peut colmater les failles de la zone à risque.

D. on ne peut rien faire.

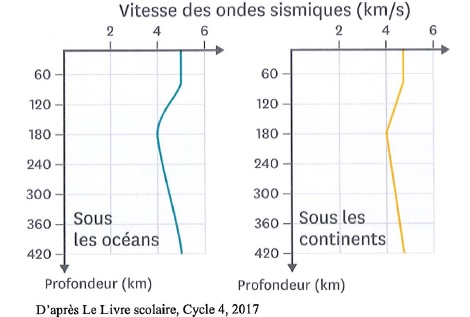

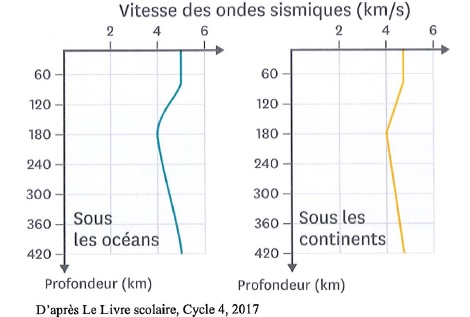

22. L'étude de la vitesse des ondes sismiques :

A.

a permis de mettre en évidence l'existence d'une zone de ralentissement

des ondes sismiques à la limite entre lithosphère et asthénosphère. Vrai.

B. montre que la vitesse des ondes sismiques augmente de façon régulière avec la profondeur sous les océans et les continents.

C. montre que les ondes sismiques sont plus rapides sous les continents.

D. montre que la vitesse des ondes sismiques diminue régulièrement en fonction de la profondeur.

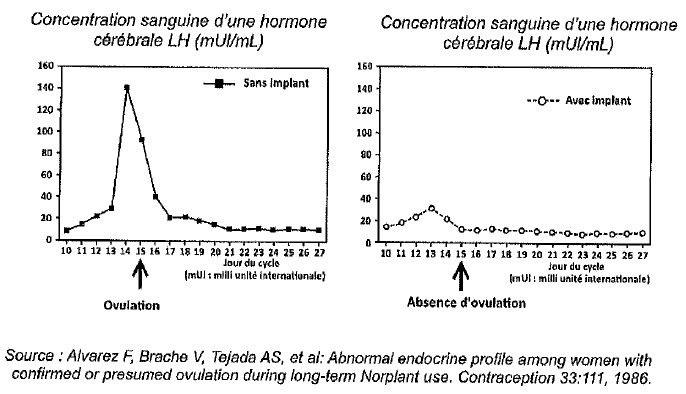

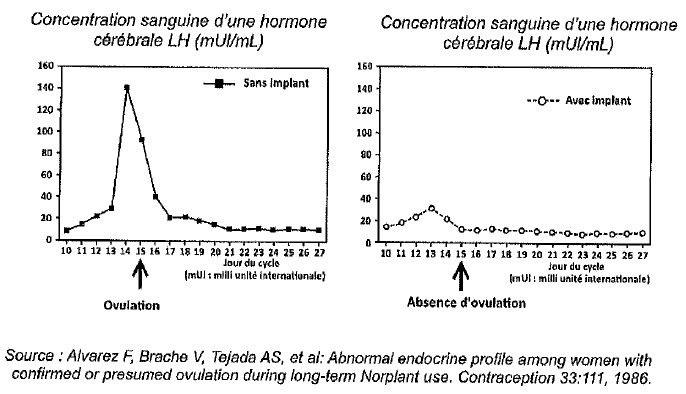

23.

D'après les graphes, on peut conclure que :

A. l'ovulation a lieu juste avant le pic de LH.

B. l'implant contraceptif stimule la production de LH.

C. l'implant contraceptif permet un pic de LH le 14è jour.

D. Le pic de LH déclenche l'ovulation. Vrai.

24. LH est une hormone, ce qui signifie que :

A. c'est une substance transportée par les nerfs.

B.c'est une substance libérée dans l'air.

C. c'est une substance produite de la puberté jusqu'à la ménopause.

D. c'est une substance transportée par le sang. Vrai.

25. Une méthode de contraception assurant également une protection contre les IST est :

A. le stérilet ; B. la cape cervicale

; C. le préservatif masculin vrai ; D. la pillule.

26. La PMA est une méthode :

A. de contraception pour les hommes ; B. de contraception pour les femmes ;

C. uniquement pour les couples où l'homme est stérile ;

D. pour les couples rencontrant des difficultés à concevoir naturellement un enfant. Vrai.

Il existe plusieurs méthodes de PMA. Mr et Mme X ne peuvent pas avoir

d'enfant. Mme ne présente aucun problème. Les résultats suivants

présente les résultats du spermogramme de Mr X.

paramètres par éjaculation

|

références mondiales

|

mr X

|

volume du sperme

|

1,5 mL

|

1,5 mL

|

nombre de spermatozoïdes

|

39 millions

|

0

|

spermatozoïdes vivants

|

58 %

|

0 %

|

27. D'après les résultats présentés, la méthode la plus indiquée est :

A. la fécondation in vitro et transfert d'embryon.

B. l'insémination artificielle avec sperme du conjoint.

C. l'insémination artificielle avec sperme d'un donneur. Vrai.

D. l'injection intracytoplasmique du spermatozoïde.

28. L'estomac est un lieu :

A. de digestion chimique et mécanique. Vrai.

B. d'absorption des nutriments.

C. de passage des aliments.

D. de digestion chimique uniquement.

29. Juste après l'estomac, le bol alimentaire arrive dans :

A. le foie; B. le pancréas ; C. le gros intestin ; D. l'intestin grèle. Vrai.

|

. .

|

30. Manger équilibrer signifie manger :

A. des aliments de tous les groupes en quantité équivalente ;

B. des aliments de tous les groupes sans excès. Vrai.

C. uniquement des aliments que l'on aime.

D. uniquement des glucides et des protides.

31. Le microbiote intestinal est un ensemble de microorganismes :

A. dangereux pour l'être humain.

B. qui participe à la digestion des aliments. Vrai.

C. identique chez tous les êtres humains.

D. qui reste stable tout au long de la vie.

32. Les centres nerveux sont :

A. les nerfs ; B. les organes des sens ; C. le cerveau et les nerfs. D. la moelle épinière et le cerveau. Vrai.

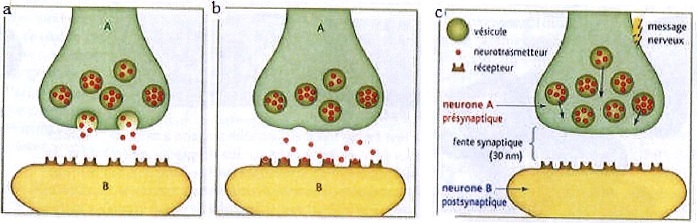

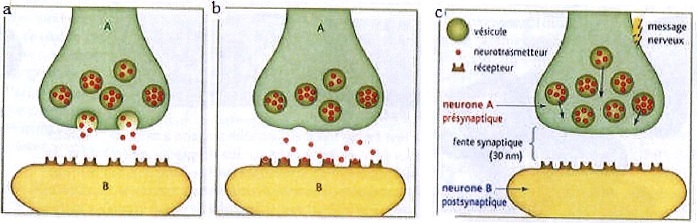

33. Au niveau d'une synapse, le message nerveux :

A. est de nature électrique

; B.est de nature chimique vrai ;

C.se propage dans les deux sens ; D. interrompt sa transmission.

34. Replacer dans l'ordre les étapes de fonctionnement de la synapse :

A. a, b, c. B. b, a, c.

C. c, b, a.

D. c, a, b. Vrai

35. Le cannabis :

A. augmente les capacités de mémorisation.

B. perturbe le circuit de la récompense. Vrai

C. N'a pas d'influence sur le fonctionnement cérébral..

D. a des effets limités dans le temps ( court terme) uniquement.

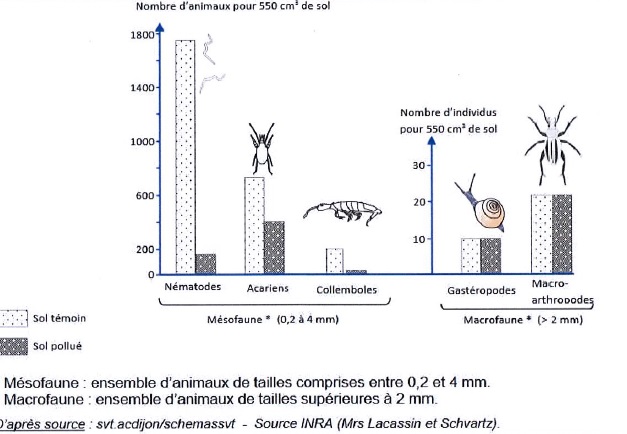

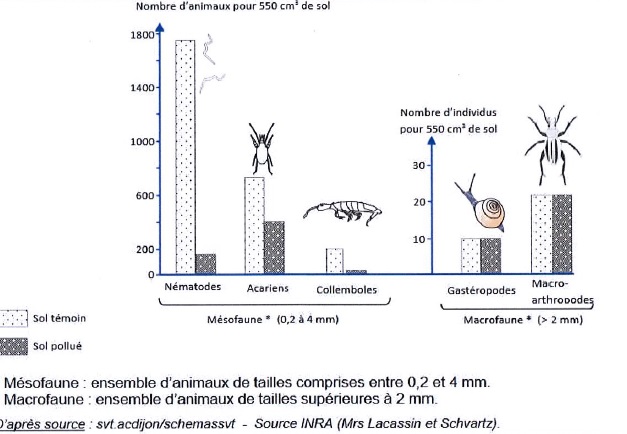

36. Le graphique ci-dessus montre que la pollution au plomb :

A. n'a pas de conséquences sur la faune du sol ;

B. diminue le nombre d'annimaux de la mésofaune et de la macrofaune ;

C. affecte seulement les animaux de la mésofaune. Vrai ;

D.

affecte seulement les animaux de la macrofaune.

La mésofaune participe à la fragmentation de la litière en fins débriis

qui sont ensuite dégradés par les microorganismes ( non impactés par la

pollution).

37. L'épaisseur anormale de litière dans la zone polluée s'explique par le fait que la pollution au plomb :

A. détruit la faune et les microorganismes du sol qui interviennent normalement dans la dégradation de la litière.

B. diminue le nombre d'annimaux de la mésofaune. La litière est ainsi

moins fragmentée et l'action des microorganismes est ralentie. Vrai.

C. entraîne une augmentation de la chute des feuilles des arbres.

D. stimule la croissance des végétaux et des arbres..

38. Les activités humaines :

A. modifient les écosystèmes. Vrai.

B. ne modifient pas les écosystèmes.

C. ont toujours un impact négatif sur les écosystèmes.

D. n'ont que des effets positis sur les écosystèmes.

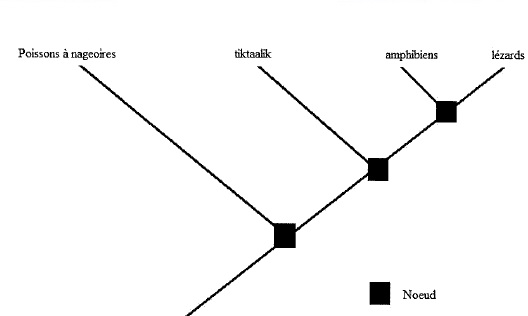

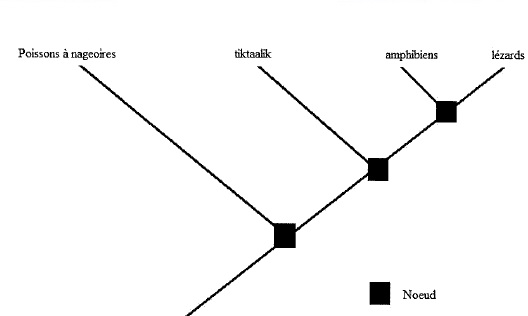

Le tiktaalik est un animal disparu qui possédait à la fois des

branchies et des poumons. Son corps était recouvert d'écailles non

soudés. Il avait un cou mobile et des membres articulés comme un

poignet et terminés par des nageoires charnues. Les scientiques

ont établi un arbre de parenté.

39. Sur l'arbre de parenté, un noeud indique :

A. un caractère commun.

B. un chaînon manquant.

C. un fossile.

D. un ancètre commun. Vrai

40. On peut dire que le tiktaalik :

A. est l'ancètre des amphibiens et des lézards.

B. a pour ancètres les poissons à nageoires.

C. était un animal aquatique et terrestre.

D. était un animal aquatique uniquement. Vrai.

|

|