Physique

chimie, dosage spectrophotométrique d'un additif alimentaire, le bleu

patenté ;

exposition au soleil et protection.

E3C : enseignement de spécialité première générale.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

|

.

.

|

|

Partie1. Se désaltérer sans altérer sa santé.

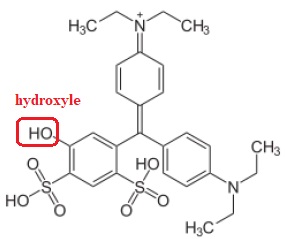

Pour se désaltérer, il est coutume de consommer du sirop de menthe ; ce

dernier contient plusieurs colorants dont le bleu patenté V (E131) de

couleur bleue. La DJA du bleu patenté est de 2,5 mg de produit

absorbable par kg de masse corporelle et par

jour.

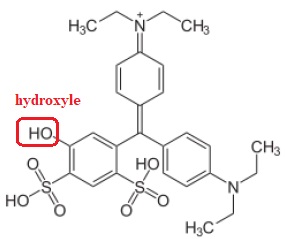

1.1. Nommer le groupe caractéristique – OH présent dans le bleu patenté.

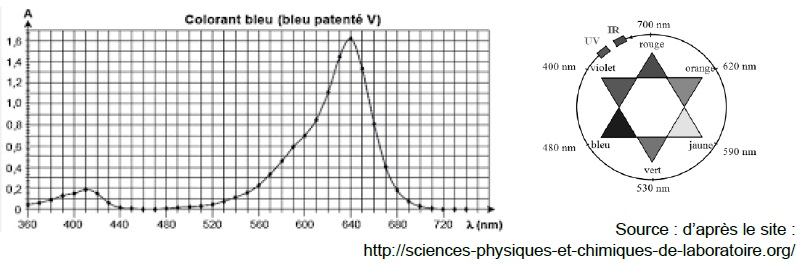

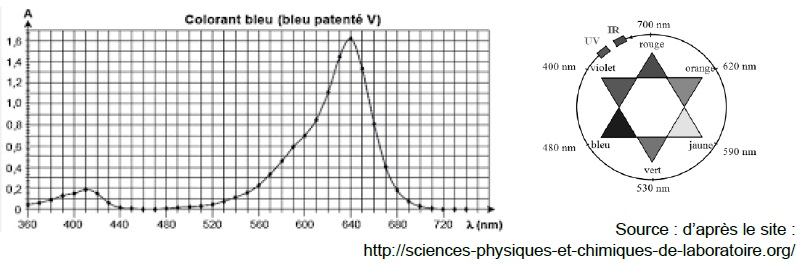

1.2. Décrire et commenter le spectre d’absorption du bleu patenté.

Le bleu patenté présente un maximum d'absorption vers 640 nm ( couleur

orangé) ; d'où sa couleur bleue, complémentaire de l'orangé.

1.3.

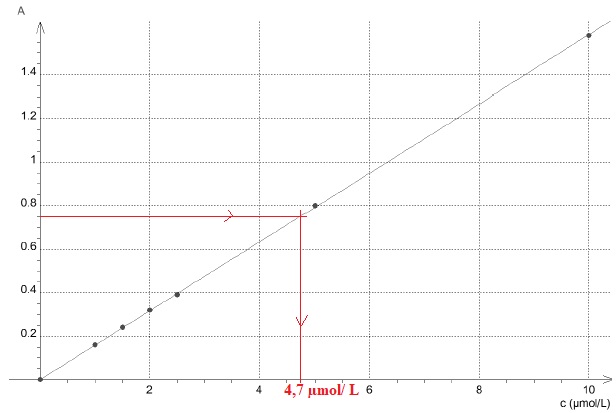

On se propose de déterminer la valeur de la concentration en quantité

de matière de bleu patenté dans un sirop de menthe à partir d’un dosage

par étalonnage utilisant des mesures d’absorbance de solutions de

concentrations connues.

On réalise à partir d’une solution aqueuse mère de bleu patenté V (notée S0) une échelle de teintes constituée de cinq solutions diluées S1, S2, S3, S4 et S5 versées dans des cuves identiques.

Par ailleurs, on dilue dix fois le sirop de menthe et on note S la

solution aqueuse obtenue à l’issue de cette dilution. Les résultats

sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Solution Si

|

S0

|

S1

|

S2

|

S3

|

S4

|

S5

|

S

|

absorbance A

|

1,6

|

0,80

|

0,39

|

0,32

|

0,24

|

0,16

|

0,75

|

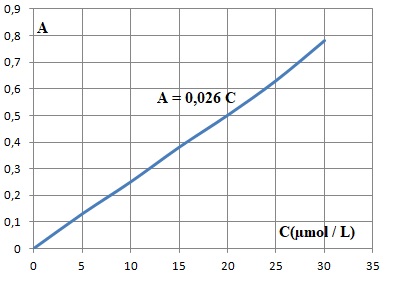

Les mesures sont

reportées sur le graphe ci-dessous représentant l’évolution de

l’absorbance A de la solution aqueuse de bleu patenté en fonction de la

concentration C en quantité de matière de bleu patenté.

1.3.1. Rédiger le protocole de dilution mis en oeuvre pour préparer 100,0 mL de solution S2 à partir de la solution S0.

Facteur de dilution : 4.

Prélever 25,0 mL de la solution mère à l'aide d'une pipette jaugée.

Verser dans la fiole jaugée de 100,0 mL. Ajouter de l'eau distillée

jusqu'au trait de jauge.

Boucher et agiter pour rendre homogène.

1.3.2. Déterminer

le nombre de verres de sirop de menthe que peut boire au maximum une

personne adulte sans dépasser la dose journalière admissible (DJA) en

bleu patenté V. Commenter.

Concentration en bleu patenté du sirop : 4,7 x10 = 47 µmol/ L.

Concentration massique : C x M(bleu patenté) = 47 10-6 x560,7 ~0,026 g / L ou 26 mg / L.

La DJA du bleu patenté est de 2,5 mg de produit

absorbable par kg de masse corporelle et par jour.

Soit pour une personne de 50 kg : 2,5 x50 = 125 mg / jour.

Volume de sirop que cette personne peut boire chaque jour : 125 / 26 ~ 4,8 L.

Ou 32 verres de 150 mL.

|

|

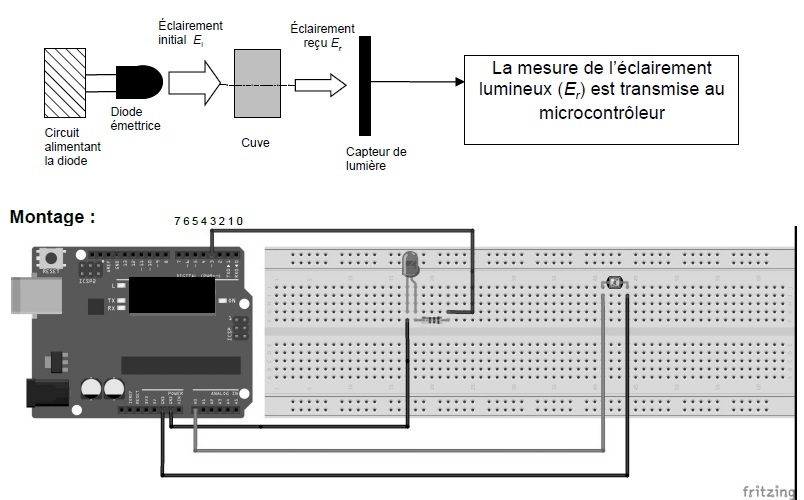

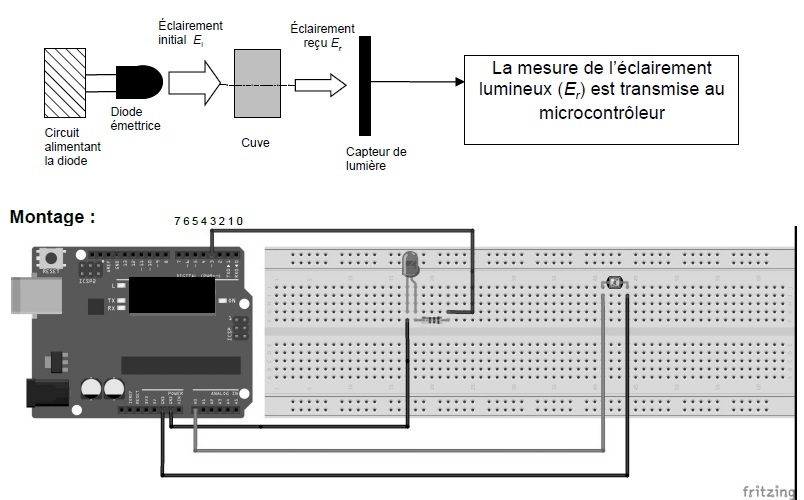

Partie 2. Utilisation d’un microcontrôleur pour réaliser un spectrophotomètre.

Le but de cette deuxième partie est de réaliser un spectrophotomètre à

l’aide d’un microcontrôleur en l’associant à une diode

électroluminescente (DEL) et à un détecteur de lumière afin de calculer

l’absorbance de la solution de sirop de menthe diluée (solution S)

étudiée dans la partie 1.Le dispositif constituant le

spectrophotomètre est composé d’une diode émettrice considérée comme

monochromatique (DEL), d’un capteur de lumière et d’un microcontrôleur.

Ce dernier mesure l’éclairement lumineux Er en lux (lx) après passage du faisceau lumineux à travers la

cuve et la solution. En traversant une solution colorée, un rayonnement

monochromatique perd une partie de son intensité lumineuse. Ce

phénomène est quantifié par la grandeur absorbance.

Schéma de principe :

L’absorbance peut être définie par la relation : A = - log (Er / Ei )

Afin de négliger l'absorption de l'eau dans le domaine spectral

d'étude, on considère que l’éclairement reçu dans le cas de la cuve

témoin contenant uniquement de l’eau est égal à l’éclairement initial Ei et vaut 63,8 lx.

On dispose des diodes électroluminescentes monochromatiques suivantes :

une DEL bleue émettant une radiation de longueur d'onde égale à 466 nm ;

une DEL verte émettant une radiation de longueur d'onde égale à 525 nm ;

une DEL jaune émettant une radiation de longueur d'onde égale à 589 nm ;

une DEL orange émettant une radiation de longueur d'onde égale à 630 nm.

2.1. Indiquer la

diode à choisir pour mesurer l'absorbance d'une solution aqueuse de

bleu patenté V. Justifier en se référant aux données de la partie 1.

Le maximum d'absorption se situant vers 640 nm, on choisit la LED orange, pour une meilleure précision.

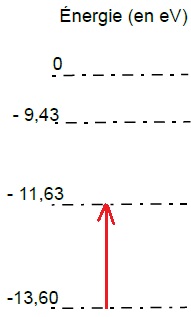

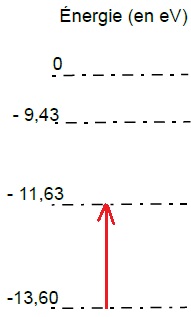

2.2. On donne un extrait du diagramme énergétique de l’atome d’oxygène :

2.2.1. Calculer,

en eV, la valeur de la variation d’énergie ΔE correspondant à

l’absorption par un atome d’oxygène d’une radiation monochromatique

émise par une DEL orange.

Commenter.

DE = hc / l =6,63 10-34 x3 108 /(630 10-9 ) =3,16 10-19 J ou 3,16 10-19 /(1,6 10-19)=1,97 eV.

2.2.2. Reproduire le diagramme énergétique de l’atome d’oxygène sur la copie et représenter la transition énergétique correspondante.

-13,6 +1,97 = -11,63 eV.

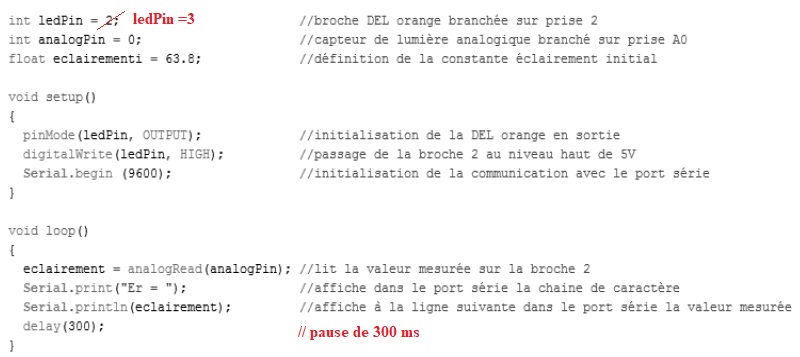

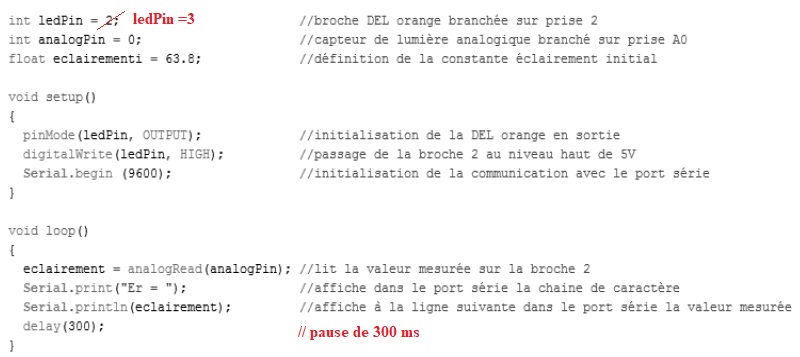

2.3. Le programme ci-dessous permet d'obtenir la mesure de l’éclairement reçu Er par le capteur de lumière :

2.3.1. D’après

le montage réalisé, dire si la LED a été déclarée sur la broche à

laquelle elle est connectée. Si non, réécrire la ligne de code en la

corrigeant.

2.3.2. Rédiger le commentaire à ajouter pour expliquer la ligne de code « delay(300) ; ».

2.4. L’éclairement reçu mesuré par le capteur de lumière est de 11,3 lx.

Comparer la valeur de l’absorbance mesurée à l’aide de ce dispositif à celle mesurée dans la partie 1.

A = - log(11,3 / 63,8) = 0,75, donc accord.

|

Exposition au soleil et protection (10 points)

Le Soleil est la principale source du rayonnement électromagnétique

reçu par la Terre. Une partie de ce rayonnement est constituée de

radiations ultraviolettes (UV). Une exposition

prolongée aux rayons ultraviolets peut provoquer des dommages au niveau

des yeux ou de la peau, tels que brûlures, vieillissement prématuré ou

cancers. Il est donc nécessaire de prendre

certaines précautions pour s’en protéger.

1. Les différents types de rayons ultraviolets

Il existe trois catégories de rayonnements ultraviolets, classés par

domaines de longueur d’onde selon leurs effets biologiques et leur

pouvoir de pénétration dans la peau :

- les UV-A : 320 nm < λ < 400 nm ;

- les UV-B : 280 nm < λ < 320 nm ;

- les UV-C : 100 nm < λ < 280 nm ;

Plus l’énergie d’un rayonnement UV est élevée, plus celui-ci sera dangereux pour la peau.

1.1. Calculer, en eV, la valeur de l’énergie E d’un photon de longueur d’onde λ = 280 nm dans le vide.

E = hc / l =6,63 10-34 x3 108 /(280 10-9 ) =7,1 10-19 J ou 7,1 10-19 /(1,6 10-19)=4,43 eV.

1.2. Classer, en justifiant, les différents types d’UV par nocivité croissante.

UV-A : Emax =6,63 10-34 x3 108 /(320 10-9 ) =6,2 10-19 J ou 6,2 10-19 /(1,6 10-19)=3,89 eV.

UV-B : Emax =4,43 eV.

UV-C : Emax =6,63 10-34 x3 108 /(100 10-9 ) =1,99 10-18 J ou 1,99 10-18 /(1,6 10-19)=12,4 eV.

Donc UV-C > UV-B > UV-A.

2. L’ozone, l’écran solaire de la Terre

Avant d’atteindre la surface de la Terre, le rayonnement solaire subit

des phénomènes d’absorption et de diffusion dans les couches de

l’atmosphère, notamment en raison de la

présence de dioxygène et d’ozone (O3). L’ozone est particulièrement présent dans la stratosphère, couche située entre dix et cinquante kilomètres d’altitude.

La couche d’ozone atmosphérique absorbe totalement les rayonnements ultraviolets de fréquence comprise entre 11×1014 Hz et 30×1014 Hz.

2.1. Déterminer quelle catégorie d’ultraviolets ne parvient pas jusqu’à la surface terrestre.

Longueur d'onde correspondant à 11 1014 Hz : 3 108 / (11 1014) =2,7 10-7 m = 270 nm.

Longueur d'onde correspondant à 30 1014 Hz : 3 108 / (30 1014) =1,0 10-7 m = 100 nm.

Les UV-C sont absorbés par la couche d'ozone.

Lorsque le

rayonnement UV traverse la stratosphère, certains photons incidents

possèdent une énergie suffisante pour être absorbés par l’ozone. La

transformation (dissociation) qui en

résulte est modélisée par la réaction (1) :

O3 + photon → O2 + O* (1)

La notation O* signifie que l’atome d’oxygène formé est dans un état excité.

Protection-solaire

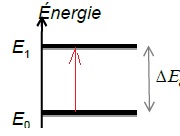

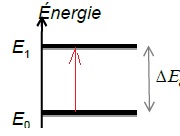

Le diagramme énergétique simplifié ci-dessous présente les

niveaux d’énergie mis en jeu avant et après dissociation de l’ozone

modélisée par la réaction (1).

2.2.1.

Recopier ce diagramme sur la copie et représenter par une flèche la

transition correspondant au phénomène d’absorption des photons

incidents par l’ozone.

2.2.2. L’énergie de dissociation de l’ozone DEdissociation est égale à 4,97 eV. Montrer que cette valeur est en accord avec la réponse donnée à la question 2.1.

4,97 eV soit 4,97 x1,6 10-19 =7,95 10-19 J.

Longueur d'onde correspondante : hc / DE =6,63 10-34 x3 108 / (7,95 10-19) =2,50 10-7 m =250nm, domaine des UV-C.

3. Le Soleil… sans coup de soleil

Pour

limiter les effets des rayonnements UV sur la peau, il est recommandé

par les dermatologues de porter des vêtements et accessoires

protecteurs, et d’utiliser une crème

solaire. Il existe deux grandes catégories de protection solaire

offerte par les cosmétiques selon la nature des filtres et leur mode

d’action ; tous doivent être expressément autorisés par la

réglementation :

- les filtres organiques qui agissent par absorption des rayonnements UV ;

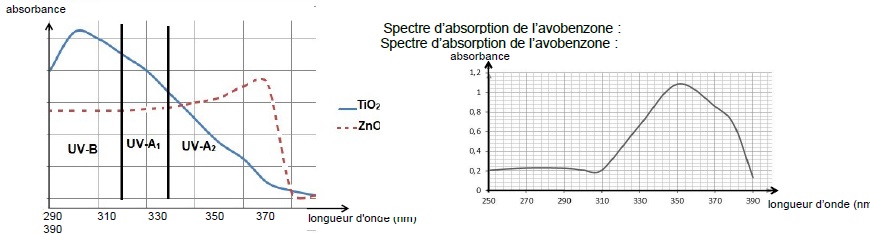

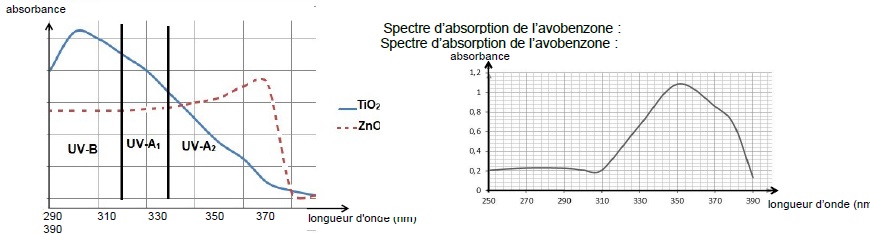

- les filtres minéraux, à savoir le dioxyde de titane (TiO2) et l’oxyde de zinc (ZnO), qui agissent par réflexion des rayons UV : ceux-ci ne pénètrent pas dans l’épiderme.

Ces différents filtres, chimiques ou minéraux […] peuvent être combinés entre eux par les fabricants […].

D’après https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/.

3.1.Expliquer

l’intérêt pour un fabricant de crème solaire de combiner un filtre

organique tel que l’avobenzone avec un filtre minéral tel que TiO2.

TiO2 absorbe tous les UV-B et l'azobenzone absorbe tous les UV-A.

Une crème solaire, dont

le seul principe actif est l’avobenzone, est étudiée au laboratoire

afin de vérifier son efficacité dans le temps.

Sa formulation est à 3 %, ce qui signifie que le pourcentage en masse

de principe actif est de 3,0 g d’avobenzone pour 100 g de crème.

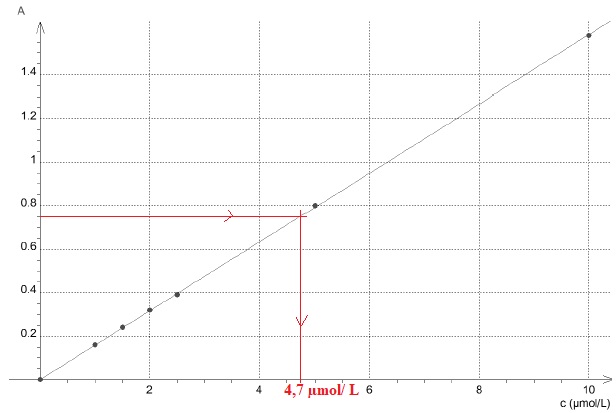

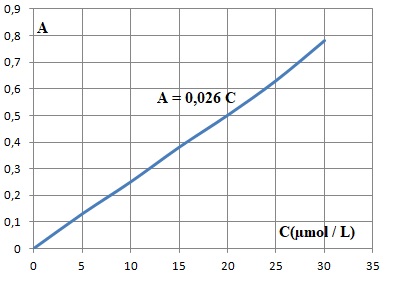

Pour vérifier l’efficacité dans le temps de la crème solaire, on

réalise la mesure de l’absorbance A, pour un rayonnement de longueur

d’onde égale à 360 nm, de différentes solutions de

concentration en quantité de matière c connue d’avobenzone dans du

méthanol. Les résultats obtenus permettent le tracé de la courbe

ci-après.

On considère que la crème solaire reste efficace et peut être conservée

tant que le pourcentage en masse du principe actif est supérieur à 2,5

%.

La période de conservation maximale après ouverture d’un produit

cosmétique est indiquée par un symbole représentant un pot ouvert sur

lequel la durée est précisée : 6 M pour 6 mois, 12 M pour 12 mois, 24 M

pour 24 mois, etc.

Tous les trois mois, on prépare une solution en introduisant 200 mg de

crème solaire issue du même tube dans du méthanol pour obtenir un litre

de solution dont on mesure

l’absorbance. Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau suivant :

Nombre de mois écoulés

depuis l'ouverture du tube

|

0

|

3

|

6

|

9

|

12

|

15

|

Absorbance A

|

0,52

|

0,52

|

0,51

|

0,43

|

0,35

|

0,25

|

On considère que l’absorption des UV par des espèces chimiques autres que l’avobenzoneest négligeable.

3.2.Justifier le choix de la longueur d’onde de travail.

Pour une meilleure précision, on choisit la longueur d'onde correspondant au maximum d'absorption.

3.3.Formulation de la crème solaire.

3.3.1.Déterminer la concentration en quantité de matière c0 de la solution réalisée à l’ouverture du tube de crème solaire.

C0 = A / 0,026 = 0,52 / 0,026=20 µmol /L.

3.3.2. La formulation de la crème solaire est-elle bien celle attendue ?

M(azobenzone) = 310,4 g / mol ; 20 10-6x 310,4=6,2 10-3 g / L = 620 mg / L, donc dans 200 mg de crème.

620 / 200 ~ 3,1 mg d'azobenzone dans 100 mg de crème. La formulation est très proche de celle attendue.

Ecart relatif ( 3,1 -3) / 3 = 0,033 ( 3,3 %).

3.4. Évolution de la formulation de la crème solaire au cours du temps.

3.4.1. Indiquer, en justifiant, comment évolue la concentration en avobenzone au cours du temps.

Durant les 6 premiers mois, l'absorbance, donc la concentration en

azobenzone est pratiquement constante, puis elle diminue rapidement.

3.4.2. La mention «12 M » peut-elle être inscrite sur le logo figurant sur le tube de crème solaire ?

Au bout de 12 mois, la concentration diminue de (0,52 -0,35) / 0,52 = 0,327 ( 32,7 %).

3,1 x0,327 ~1,0 ; il reste 3,1-1,0 ~2,1 g d'azobenzone dans 100 g de

crème ( formulation 2,1, valeur inférieure à 2,5) ; la mention n'est

pas correste.

|

|

|