Physique

chimie, ballon sonde, recyclage d'une solution de bouillie bordelaise,

photographie à l'aide d'une lentille boule.

E3C : enseignement de spécialité première générale.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

|

Ballon

sonde.

Dans le cadre d’un atelier scientifique, des lycéens ont conçu un

ballon-sonde constitué :

d’une enveloppe fermée remplie d’hélium ;

d’une nacelle contenant des appareils de mesure et un parachute.

Lors du lâcher, le ballon-sonde communique avec une station au sol. Des

mesures de pression, température, position sont récoltées au cours de

l’ascension.

L’objectif de cet exercice est de justifier le choix de valeur de la

fréquence de télécommunication et de confronter certaines mesures

réalisées à des modèles physiques.

1. Choix technique pour la

télécommunication.

Pour éviter les interférences avec d’autres systèmes, les lycéens

doivent respecter les normes en vigueur. Leur ballon-sonde doit émettre

des ondes électromagnétiques dans le domaine radioélectrique UHF (Ultra

Hautes Fréquences), que l’union internationale des télécommunications a

attribué au service de la météorologie.

Les lycéens ont choisi de régler la valeur de la fréquence d’émission

de leur ballon-sonde à f = 403,2 MHz.

1.1.Citer un autre

type d’ondes que les ondes électromagnétiques. En donner un exemple.

Les ondes mécaniques : ondes sonores, la houle.

1.2.Exprimer la

relation entre célérité c, longueur d’onde l et fréquence f.

l = c

/ f.

1.3.Déterminer la

valeur de la longueur d’onde des ondes émises par le ballon-sonde. Commenter

le choix effectué par les lycéens par rapport aux normes de

télécommunication.

3,00 108 /

(403,2 106) =0,744 m.

Cette valeur comprise entre 10 cm et 1 m appartient aux ondes UHF

attribuées à la météorologie.

2. Décollage du

ballon-sonde.

On considère le ballon juste après le décollage, étudié dans le

référentiel terrestre supposé galiléen. On néglige les frottements

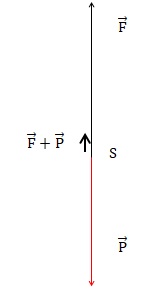

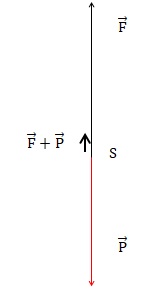

exercés par l’air. Le système {ballon + nacelle + hélium} est soumis à

deux forces :

son poids, noté P ;

la poussée d’Archimède, notée F, verticale, dirigée vers le haut

telle que sa norme F = 50 N.

2.1.Calculer la

valeur de la masse m totale du système étudié.

masse totale = m = masse enveloppe + masse nacelle + masse hélium

= 0,32 +3,6 +0,70 = 4,62 kg ~4,6 kg.

2.2.Calculer la

valeur du poids du système {ballon + nacelle + hélium}.

P = m g = 4,62 x9,81 = 45,3 ~45 N.

2.3.Représenter les

forces exercées sur le système {ballon + nacelle + hélium} modélisé par

un point matériel noté S.

2.4.En déduire le

vecteur représentant la somme des forces appliquées sur le système et

donner les caractéristiques de ce vecteur (direction, sens, norme).

Le vecteur somme des forces est vertical, orienté vers le haut, de

norme 50-45 = 5 N.

Le ballon possède une trajectoire verticale ascendante. Les lycéens ont

calculé la vitesse du ballon-sonde à partir des mesures de positions.

La vitesse est V1 = 1,1 m.s-1 à t1 =

1,0 s et V3 = 3,2 m.s-1 à t3 = 3,0 s.

2.5. Calculer la

variation de la valeur de la vitesse entre les instants t1

et t3.

D v =

3,2 -1,1 = 2,1 m s-1.

2.6.Montrer que

cette variation est cohérente avec les caractéristiques de la somme des

forces appliquées sur le système.

Accélération a = Dv

/ Dt = 2,1 / 2 =

1,05 m s-2 ; m a = 4,6 x1,05 = 4,83 ~4,8 N.

Ecart relatif ( 5-4,8) / 5 = 0,04 ( 4 %). Les valeurs sont cohérentes.

3. Éclatement.

Dans cette partie, on considère que l’enveloppe du ballon-sonde est

parfaitement souple et extensible de sorte que la pression de l’hélium

à l’intérieur est constamment égale à la pression atmosphérique.

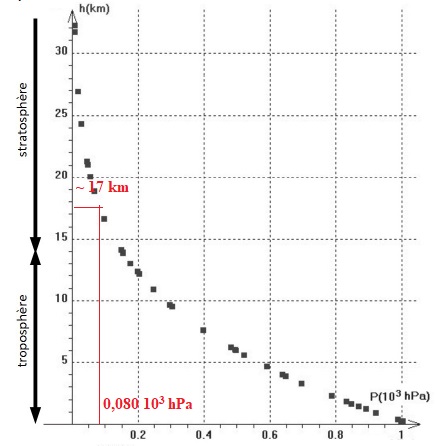

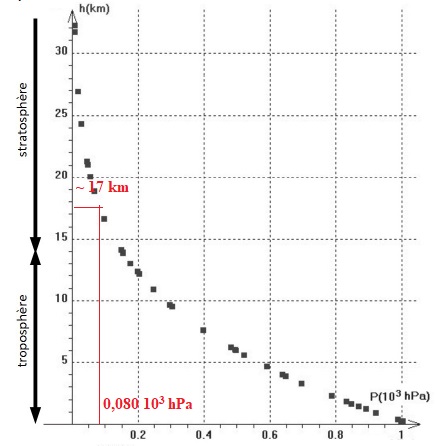

Relevé de la pression en fonction de l'altitude ( d'après Supélec ).

3.1.Expliquer

comment varie la pression dans le ballon sonde lorsque l’altitude

augmente.

La pression atmosphérique, donc la pression dans le ballon, diminue

avec l'altitude.

3.2. Énoncer la loi

de Mariotte relative au produit de la pression P par le volume V d’un

gaz pour une quantité de matière donnée et une température constante.

Pour une

quantité de matière donnée et une température constante, le produit de

la pression d'un gaz par son volume est constant..

3.3. À l’aide de la loi de Mariotte,

indiquer comment varie qualitativement le volume du ballon au cours de

son ascension. Déterminer ensuite l’altitude maximale atteinte par le

ballon au moment de l’éclatement.

Volume initial du ballon V0 = 4,0 m3 ; Patm

sol = 1,0 103 hPa.

V0 Patm

sol = Vh Ph = constante.

A l'altitude h, la pression est inférieure à la pression au niveau du

sol : le volume du ballon croît avec l'altitude.

3.4.En réalité le ballon a atteint

une altitude de 31 km, elle est supérieure à celle prévue dans la

question précédente. Proposer une explication.

4,0 x1,0 103

=V max P avec Vmax =51 m3.

P = 4,0 103 / 51 ~78 hPa ~ 0,08 103 hPa.

La température de l'atmosphère n'est pas constante ; cette température

varie selon l'altitude : la loi de Mariotte ne s'applique pas.

|

|

Recyclage

d'une solution de bouillie bordelaise.

Cette poudre est constituée de sulfate de cuivre hydraté CuSO4,5H2O(s)

et d’hydroxyde de calcium Ca(OH)2(s).

On obtient, par dissolution de cette poudre dans l’eau, une solution

contenant des ions cuivre Cu2+ à pulvériser sur les végétaux.

Le but de l’exercice est de déterminer si la solution de bouillie

bordelaise notée S, fabriquée en trop grande quantité par un jardinier

amateur, peut être jetée à l’évier ou doit être traitée ou recyclée.

1. Déterminer la

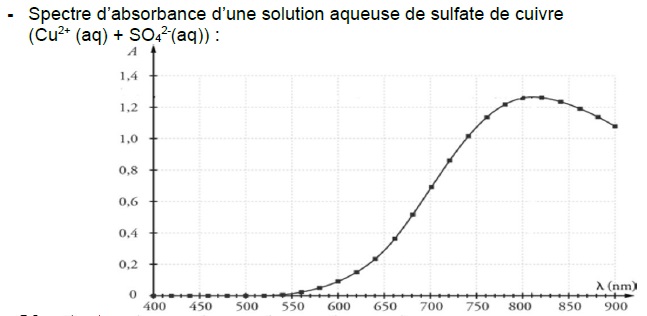

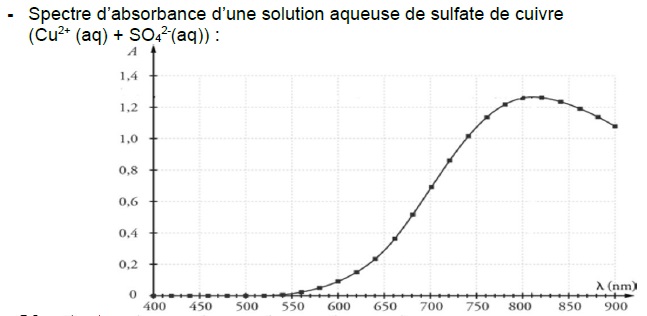

couleur de l’espèce ionique Cu2+(aq) en solution aqueuse.

Justifier.

La solution de sulfate de cuivre présente un maximum d'absorption vers

750 nm- 800 nm ( rouge). La solution a la teinte complémentaire du

rouge, c'est à dire le bleu -vert.

On souhaite déterminer la concentration en quantité de matière d’ions

cuivre Cu2+(aq) de la solution de bouillie bordelaise S, par

un dosage spectrophotométrique. On réalise pour cela une gamme étalon

et des mesures d’absorbance à la longueur d’onde 810 nm.

2. Expliquer en

quelques lignes le principe de cette méthode de dosage.

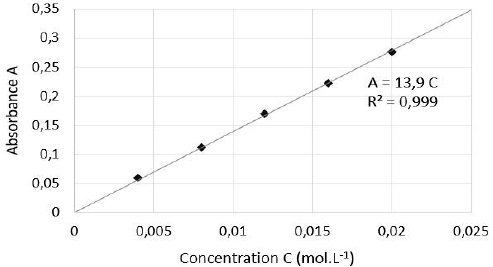

On réalise des solutions de sulfate de cuivre de concentrations connues

et pour chaque solution, on mesure l'absorbance à 810 nm.

On trace la courbe donnant l'absorbance en fonction de la concentration.

On mesure l'absorbance de la solution de concentration inconnue de

sulfate de cuivre. Le graphe permet de trouver cette concentration.

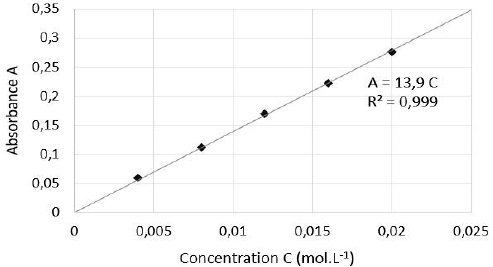

On dispose d’une solution mère de sulfate de cuivre S0 de

concentration en quantité de matière d’ions cuivre Cu 2+(aq)

égale à C0 = 0,040 mol·L-1. À partir de cette

solution S0 on prépare différentes solutions Si.

Le volume de chaque solution fille obtenue est égal à V =10,0 mL.

On mesure l’absorbance A des différentes solutions préparées et on

trace le graphique suivant :

4. Après avoir

rappelé l’expression de la loi de Beer-Lambert en indiquant le nom des

grandeurs et les unités associées, déterminer si les résultats

expérimentaux obtenus sont en accord avec cette loi.

A = k C ; A absorbance sans unité ; C : concentration en mol / L ; k :

coefficient de proportionnalité en L / mol.

Le graphe est une droite, en accord avec la loi de Beer-Lambert.

Afin de déterminer la concentration de la bouillie bordelaise préparée

par le jardinier, on dilue 20 fois la solution S avant de l’analyser

avec le spectrophotomètre. On mesure une absorbance A’ = 0,120 pour la

solution diluée S’.

5. Détailler le

protocole expérimental de préparation des 100 mL de la solution S’.

Prélever 5,0 mL de solution mère à l'aide d'une pipette jaugée de 5,0

mL.

Verser dans une fiole jaugée de volume 5,0 x20 = 100,0 mL.

Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.

Boucher et agiter pour rendre homogène.

6. Déterminer si le

jardinier peut rejeter son excédent de solution S à l’évier ou s’il

doit le faire recycler.

C' = 0,120 / 13,9 = 8,63 10-3 mol / L.

C = 20 C' = 20 x8,63 10-3 ~0,17 mol / L.

Concentration massique en ion Cu2+ :C m(Cu) = 0,17 x 63,5

~11 g / L.

Concentration en masse limite d’ions Cu2+ pour les rejets

dans les eaux usées : Cm = 0,5 mg par litre d’eau déversée.

Il faut donc recycler.

La toxicité de la bouillie bordelaise est liée à la présence des ions

cuivre Cu2+. Un traitement pour éliminer ces ions consiste à

ajouter des pastilles d’hydroxyde de sodium NaOH(s). La transformation

est modélisée par la réaction des ions cuivre Cu2+ présents

dans la bouillie bordelaise et des ions hydroxyde OH–

apportés par les pastilles d’hydroxyde de sodium) pour former un

précipité d’hydroxyde de cuivre Cu(OH)2(s) qui est récupéré

par filtration puis traité.

L’équation de la réaction chimique est la suivante :

Cu2+(aq) + 2 OH - (aq) → Cu(OH)2(s)

On souhaite traiter 500 mL d’une solution dont la concentration en

quantité de matière d’ions Cu2+ est égale à CT =

0,22 mol.L-1.

7. Déterminer la

masse m d’hydroxyde de sodium NaOH(s) à ajouter à cette solution pour

éliminer totalement les ions cuivre sans pour autant que les ions

hydroxyde ne soient en excès.

n(Cu2+) =0,500 x 0,22 = 0,11 mol.

n(NaOH) = 2 x0,11 = 0,22 mol.

Masse de soude : 0,22 M(soude) = 0,22 x40 = 8,8 g.

|

Photographie

à l'aide d'une lentille boule.

On

souhaite reproduire au laboratoire cette photographie insolite en

remplaçant la bulle d’eau par une lentille mince convergente (L) et en

utilisant un personnage en bois.

Afin de réaliser cette reproduction au laboratoire, on se propose de :

- modéliser la situation photographiée à bord de la station spatiale ;

- déterminer certains paramètres de la situation réalisée au laboratoire.

Détermination de la distance focale de la bulle d’eau

Pour reproduire cette expérience, il faut évaluer la valeur de la

distance focale d’une bulle d’eau qui constitue une lentille boule de

distance focale f’ = OF’ (en m) qui se comporte en première

approximation comme une lentille mince. Cette distance focale donnée par la relation :

f '=O F'= neau×R / (2×(neau−1) où n est l’indice

de réfraction du matériau constituant la lentille boule, R est son

rayon, O le centre de la lentille boule et F’ le foyer image de

celle-ci.

1. En considérant que la bulle d’eau possède un diamètre de l’ordre de 5 cm, déterminer la valeur de sa distance focale.( neau = 1,33).

f ' = 1,33 x 0,025 /(2x 0,33) =0,050 m = 5,0 cm.

Modélisation de la situation photographiée dans la station spatiale.

On considère qu’une bulle d’eau se comporte comme une lentille mince

convergente. La proposition de la modélisation de la situation à bord

de la station spatiale est donnée ci-après.

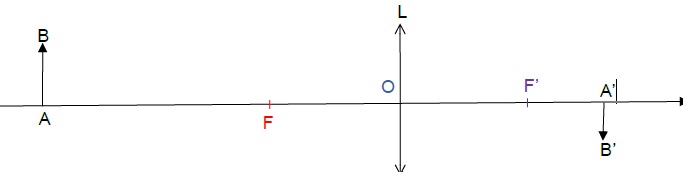

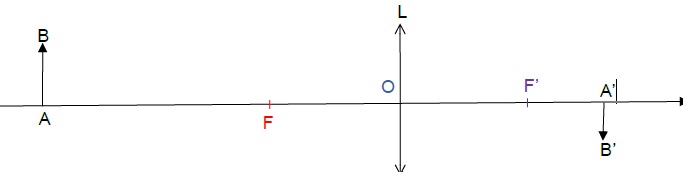

AB représente une petite partie du visage de l’astronaute et A’B’ est

l’image de AB à travers la lentille. Le schéma présente les éléments

principaux de la situation, sans respecter d’échelle.

2. Pour le schéma

ci-dessus, qualifier l’image représentée avec deux des termes suivants

: image réelle, image virtuelle, image droite, image renversée.

L'image observée dans la station spatialle est réelle, plus petite que l'objet et renversée par rapport à l'objet.

3. Sans calcul, monter que le schéma ci-dessus modélise correctement la situation photographiée à bord de la station spatiale.

A'B', image de l'objet AB, est réelle et renversée.

Choix d’une lentille mince pour modéliser la bulle d’eau

Pour

reproduire la situation de la station spatiale, un groupe d’élèves

décide d’utiliser une lentille mince convergente de grand diamètre afin

de remplacer la bulle d’eau de la station

spatiale. On dispose au laboratoire d’une telle lentille (L) mais sa distance focale f ’ est inconnue.

Pour déterminer la valeur de la distance focale de cette lentille, les

élèves effectuent une série de mesures : pour différentes positions de

la lentille par rapport à l’objet, ils déplacent l’écran

pour former une image nette sur celui-ci, puis ils mesurent les valeurs algébriques OAet OA’.

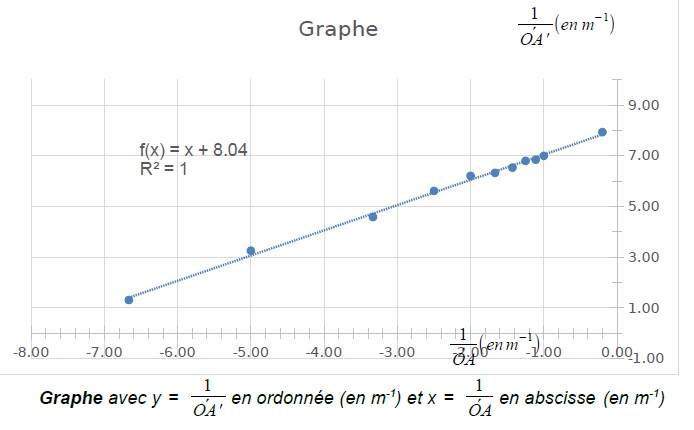

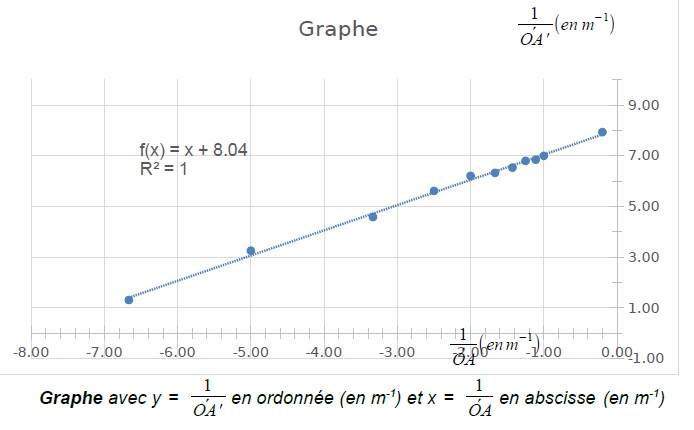

Les élèves placent alors, après calculs, les points de mesure sur un

graphe et tracent en effectuant une régression linéaire la courbe de

tendance (en pointillés) dont l’équation y = f(x)

s’affiche ci-après.

4. Les résultats expérimentaux obtenus sont-ils en accord avec la relation de conjugaison d’une lentille mince ? Justifier.

5. Déterminer la valeur de la distance focale f’ de la lentille (L).

1 / f ' = y -x ; y = 1 / f ' + x.

Le graphe y = f(x) est une droite. l'ordonnée à l'origine 8,00 est égale à 1 / f '.

f ' = 1 / 8,0 =0,125 m.

6. Conclure sur le fait que cette lentille puisse être utilisée ou non pour remplacer la bulle d’eau étudiée à la question 1.

Cette lentille convient , sa distance focale 12,5 cm est du même ordre de grandeur que celle de la bulle d'eau ( 5 cm)..

7. Justifier, en

choisissant deux propositions parmi celles ci-dessous, que le point de

mesure n° 11 (mesure algébrique OA = -5 m; mesure algébrique OA' =

0,126 m) permet d’estimer sans calcul la valeur de la distance focale

de la lentille mince (L). Préciser cette valeur.

Objet à l'infini par rapport à la lentille ; image dans le plan focal image de la lentille. ( f ' = 0,126 m).

Reproduction de la situation au laboratoire.

Le groupe d’élèves a ainsi reproduit au laboratoire la situation de la

station spatiale en remplaçant la bulle d’eau par une lentille mince

convergente (L) de grand diamètre (10,0 cm) et

de distance focale f’ dont la valeur sera assimilée à celle de la question 7 soit f ’ = 0,126 m.

L’astronaute est remplacé par un personnage en bois de hauteur 44,0 cm

dont le visage mesure 8,5 cm de haut. Un premier essai figure sur la

photographie 2.

Lors de la prise de vue, la distance entre la lentille (L) et le personnage est de 33,0 cm.

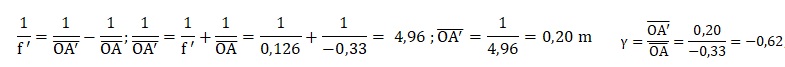

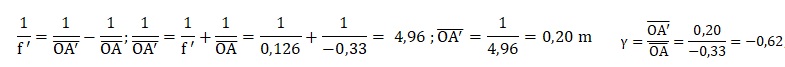

8. À l’aide des

informations sur les conditions dans lesquelles la photographie 2 a été

réalisée, déterminer par le calcul la valeur de la position et la

taille de l’image du personnage à

travers la lentille.

Taille de l'image renversée : 44 x 0,62 ~27 cm.

|

|

|