Physique

chimie, le train à grande vitesse, construire un record, photopile et

développement durable,

plongée en eau douce.

E3C : enseignement de spécialité première générale.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

.

.

|

|

Le train

à grande vitesse, construire un record.

Le

dernier record du monde de vitesse sur rail du TGV (Train à Grande

Vitesse) a été homologué le 3 avril 2007. Une rame expérimentale a

atteint à 13h14 la vitesse de 574,8 km·h−1 sur la toute

nouvelle ligne Est européenne.

Le mur de la caténaire.

L’alimentation des moteurs électriques du TGV est réalisée à l’aide de

la caténaire et du pantographe.

La caténaire est le câble électrique tendu au-dessus des voies. Le

pantographe est le dispositif articulé fixé sur le toit de la

locomotive, permettant une liaison électrique par frottement sur la

caténaire.

Le pantographe appuie sur le câble et le soulève, créant une

déformation en forme de V inversé. Lorsque le train se déplace, une

onde mécanique progressive se propage dans la caténaire devant la

locomotive. Si le train rattrape l’onde, le contact entre le

pantographe et la caténaire est rompu et la puissance électrique

transmise aux moteurs diminue. La célérité de l’onde dans la caténaire

est une contrainte qui limite la vitesse du train, on parle d’un « mur

de la caténaire » par analogie avec le mur du son.

1. L’onde qui se

propage dans la caténaire est progressive et mécanique. Rappeler la

définition d’une onde progressive puis indiquer ce qui permet de la

qualifier de mécanique.

Une onde progressive mécanique est la propagation d'une perturbation

dans un milieu matériel avec transport d'énergie, sans transport de

matière. L'onde mécanique a besoin d'un milieu matériel pour se

propager ; elle ne se propage pas dans le vide.

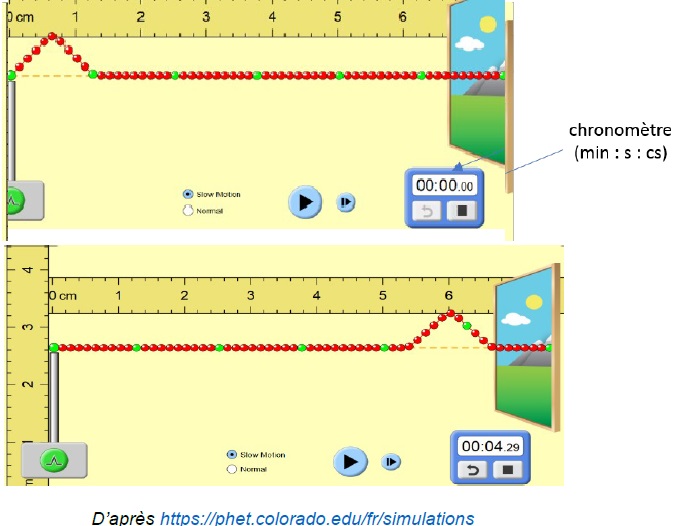

Un système de poulies et de contrepoids permet de tendre plus ou moins

la caténaire. Pour étudier l’influence de cette tension mécanique T (en

Newton), on utilise un logiciel de simulation mis en ligne par

l’université du Colorado. Dans cette simulation la caténaire du train

est modélisée par la corde sur laquelle se propage une perturbation.

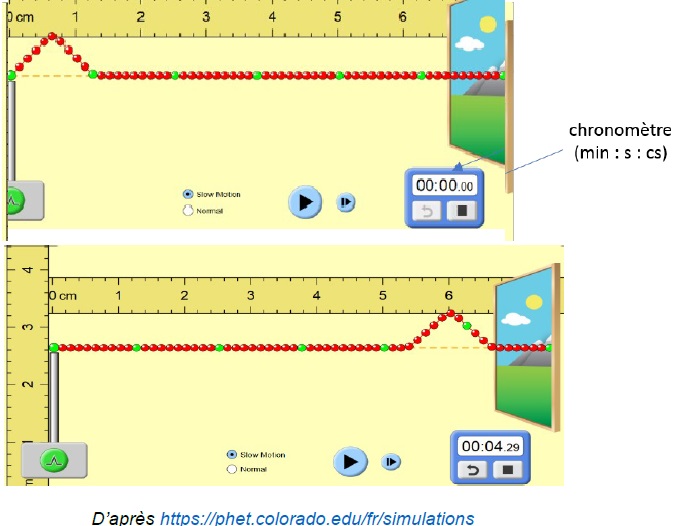

Deux captures d’écran de ce logiciel sont données ci-dessous.

2. Déterminer, à

l’aide des deux captures ci-dessus la valeur de la vitesse de

propagation de l’onde dans la simulation.

L'onde progresse de 5,4 cm en 4,29 s.

c = 5,4 10-2 / 4,29 =1,26 10-2 m /s.

3. Une deuxième

simulation avec une valeur de tension plus élevée du câble donne une

célérité de 6,3×10-2 m·s-1. Indiquer l’influence

du paramètre tension sur la célérité de l’onde.

La célérité et la tension varient dans le même sens. Quand l'une croît,

l'autre augmente également.

L’expression littérale de la célérité de l’onde mécanique qui se

propage dans la caténaire est :

c=( T / ( ρ. S))½.

avec : c la célérité de l’onde en mètres par seconde (m·s-1)

;

T la tension exercée sur la caténaire en Newton (N) ;

S la section de la caténaire (m2) ;

ρ la masse volumique du matériau constitutif du câble (kg·m−3).

La SNCF a spécifié que pour des trajets commerciaux, la vitesse de ses

TGV ne devait pas dépasser 70 % de la vitesse de propagation des ondes

dans la caténaire.

Nous disposons des informations suivantes sur les caténaires utilisées :

T = 2,6 104 N ; S = 150 mm2 ; r = 8920 kg m-3.

4. Vérifier la

cohérence de cette relation avec les résultats obtenus lors de la

simulation.

La célérité est proportionnelle à la racine carrée de la tension.

Célérité et tension varient bien dans le même sens. Cette relation est

cohérente avec les résultats de la simulation.

5. Déterminer, en

m·s−1 puis en km·h-1, la valeur de la vitesse

théorique maximale que ne doit pas dépasser un TGV en exploitation

commerciale.

c = (2,6 104 / (8920 x150 10-6))½

=1,4 102 m /s soit 1,4 102 x3,6 = 5,0 102

km / h.

Vitesse maximale du train : 5,0 102 x 0,70 = 3,5 102 km

/ h ( ~ 98 m /s).

6.

Proposer une argumentation d’une dizaine de lignes en indiquant sur

quels paramètres les ingénieurs ont pu agir pour repousser le mur de la

caténaire et ainsi faire franchir au TGV la barre symbolique des 500

km·h−1.

On précisera dans le raisonnement les paramètres modifiés, le sens

d’évolution de leurs valeurs (plus élevée ou plus faible) ainsi que le

choix le plus approprié et le plus économique.

Le cuivre étant le meilleur conducteur de l'électricité, il faut

conserver ce métal ( L'argent est meilleur conducteur électrique que le

cuivre, mais il est plus cher et ne possède pas les mêmes propriétés

mécaniques ).

Diminuer la section S du câble : on risque la rupture si la tension

croît ; de plus la résistance électrique va augmenter et en

conséquence les pertes par effet Joule.

La solution la plus judicieuse est d'augmenter la tension du câble.

Freinage d’urgence et

distance de freinage.

Un TGV commercial de masse M = 425 t roulant à la vitesse v0

= 320 km·h−1

sur une voie que l’on supposera rectiligne et horizontale doit

effectuer un arrêt d’urgence. La valeur de la distance nécessaire pour

que le TGV s’immobilise (distance d’arrêt) est de 3,2 km.

Au cours d’un essai dans la phase de préparation du record, un incident

a déclenché le freinage d’urgence et la rame expérimentale (de masse M’

= 270 t roulant à la vitesse v1 = 501,6 km·h−1)

s’est immobilisée au bout de 15 km.

7. À l’aide d’une

approche énergétique, justifier le sens de l’évolution de cette

distance d’arrêt.

L'énergie cinétique initiale est proportionnelle au carré de la vitesse

; cette énergie est dissipée sous forme thermique lors du freinage. La

vitesse passe de 320 à 501,6 km /h ( la vitesse croît d'un facteur 1,6

et le carré de la vitesse croît d'un facteur 1,62 ~2,5).

M' = 0,64 M ; l'énergie cinétique de la rame expérimentale croît

de 2,5 x0,64 ~1,6.

La distance d'arrêt va donc croître.

Alimentation électrique

des moteurs.

Pour fournir plus de puissance aux moteurs électriques de la rame, la

tension électrique de la caténaire a été portée à 31 kV contre 25 kV en

temps normal. Lors des essais, la valeur de l’intensité du courant

traversant le pantographe est en moyenne égale à 800 A.

8. Calculer la

valeur de la puissance électrique fournie par la caténaire aux moteurs

électriques.

P = UI = 31 103 x 800 =2,48 107 W = 2,48 104

kW.

La puissance restituée par l’ensemble des moteurs a été estimée à 19

600 kW (soit plus du double de celle d’une rame de TGV classique).

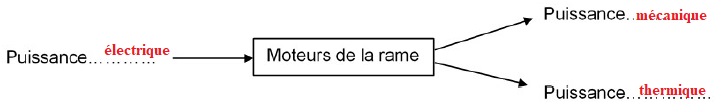

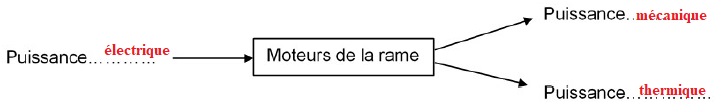

9. Recopier et

compléter le schéma suivant qui représente le bilan de puissance des

moteurs de la rame.

10. Exprimer et

calculer le rendement de l’ensemble des moteurs de la rame

expérimentale. Expliquer pourquoi il ne peut être supérieur à 1.

Un rendement est toujours inférieur à 1, une partie de l'énergie reçue

est dissipée en énergie thermique.

Rendement : 19 600 / (2,48 104) =0,79 ( 79 %).

|

|

Photopile

et développement durable.

On appelle « générateur photovoltaïque » un assemblage de modules (ou

panneaux) photovoltaïques, eux-mêmes composés de cellules

photovoltaïques nommées également photopiles.

https://www.futura-sciences.com/

PREMIÈRE PARTIE : étude de

la puissance électrique délivrée par une photopile.

Une photopile fonctionne comme un générateur réel, c’est-à-dire qu’elle

peut être modélisée par une source idéale de tension placée en série

avec une résistance. On la représente par le symbole de la pile avec

deux flèches pointant vers le dipôle ; ces flèches symbolisent la

lumière.

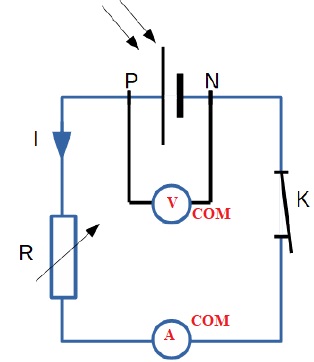

On désire tracer la courbe donnant les variations de la valeur de la

puissance électrique produite par une photopile en fonction de celle de

l’intensité du courant qu’elle débite.

On dispose du matériel suivant : photopile, voltmètre, ampèremètre,

interrupteur (noté K), fils de connexion, boîte de résistance réglable

et lampe de forte intensité. La lampe sert à éclairer la photopile avec

un éclairement constant : la puissance lumineuse qui arrive sur la

photopile est toujours la même au cours de l’expérience ; elle vaut Plum

= 3,0 W.

1. Quelle est la

conversion d’énergie réalisée par une photopile ?

L'énergie lumineuse est convertie partiellement en énergie électrique ;

une autre partie est dissipée en énergie thermique.

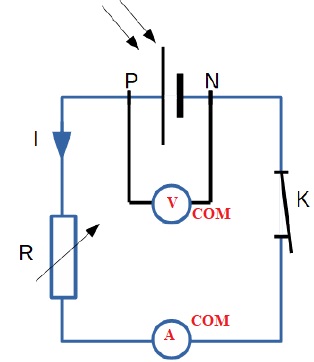

Le montage expérimental nécessaire à l’étude est mis en place. Son

schéma, représenté ci-dessous.

2. Compléter avec

l’emplacement du voltmètre et de l’ampèremètre. Le symbole normalisé de

l’ampèremètre est A et celui du voltmètre est V.

On précisera aussi les positions des bornes « COM » de chaque appareil

pour assurer la lecture d’une valeur positive.

3. Comment faire

varier la valeur de l’intensité I du courant dans le circuit ?

Modifier la résistance électrique du circuit à l'aide du rhéostat.

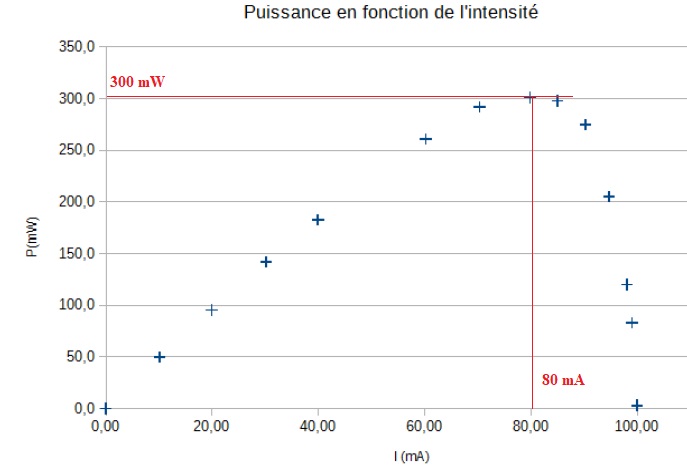

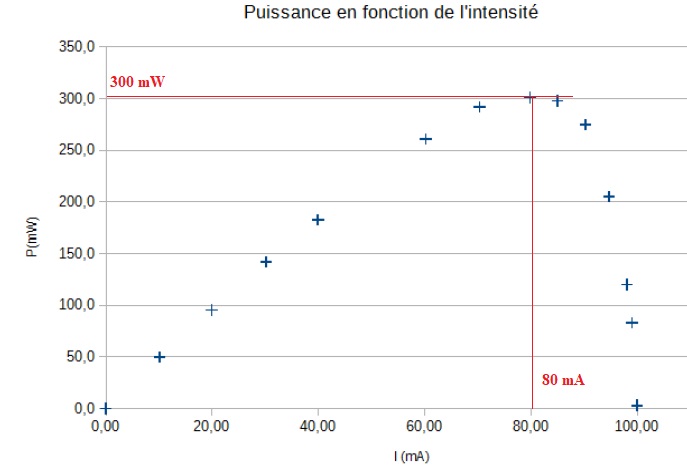

L’évolution de la puissance électrique produite par la photopile en

fonction de l’intensité du courant qu’elle débite a été tracée à partir

de ces valeurs expérimentales.

Déterminer, par le calcul, la valeur manquante dans le tableau.

I = 50,0 mA ; UPN = 4,50 V ; Pél =50,0 x 4,50 =

225 mW.

4. Expliquer

pourquoi il n’est pas souhaitable que la photopile délivre son courant

maximal.

Pour Imax = 100 mA, UPN = 0,030 V et Pél

= 3,0 mW, valeur très inférieure à Pél max.

5. Pour quelle

valeur de l’intensité du courant la puissance délivrée par la photopile

est-elle maximale ? Que vaut alors cette puissance ? Justifier

graphiquement la réponse.

La puissance électrique est maximale pour I = 80 mA.

6. Définir puis

évaluer le rendement, noté η.

Rendement = puissance électrique fournie / puissance lumineuse reçue =

0,300 / 3,0 = 0,10 ( 10 %).

7. Formuler deux

raisons pour lesquelles ce rendement n’est pas égal à 1.

Seuls un petit nombre de photons possèdent assez d'énergie pour

arracher un électron du silicium et créé un courant électrique.

Une partie de la puissance électrique est convertie en chaleur par

effet Joule.

DEUXIÈME PARTIE :

utilisation de la photopile pour l’alimentation électrique d’un

appartement.

L’éclairement en France.

La puissance lumineuse reçue sur la Terre en provenance du Soleil

dépend de l’endroit où l’on se trouve sur la planète, de la saison,

ainsi que des conditions météorologiques. La consommation moyenne en

chauffage électrique d’un appartement thermiquement bien isolé est

voisine de 5.103 kWh par an.

L’étude porte sur un immeuble de 6 appartements thermiquement bien

isolés, situé à Valence, dans le sud-est de la France ( 1530 kWh / m2

/ an ). Sur le toit de l’immeuble est installé un dispositif de

panneaux photovoltaïques recouvrant totalement une surface d’aire Spanneaux

= 100 m². Ces panneaux sont confectionnés avec des photopiles

identiques à celle étudiée ci-dessus ; ils fonctionnent au maximum de

la puissance délivrée.

8. Quel est le

nombre d’appartements de cet immeuble que cette installation de

panneaux photovoltaïques permet d’alimenter en électricité ?

Energie solaire

disponible : 1530 x 100 =1,53 105 kWh / an.

Energie électrique disponible : 1,53 105 x 0,10 = 1,53 104

kWh / an.

Nombre d'appartements :1,53 104 / (5 103) ~ 3.

En utilisant du silicium monocristallin, le rendement atteint 20 % ;

dans ce cas six appartements peuvent être alimentés.

9. En

utilisant les questions précédentes pour justifier vos affirmations,

expliquer pourquoi le photovoltaïque contribue à faire face au

réchauffement climatique, mais que cette technologie doit être associée

à d’autres sources d’énergie. La réponse attendue comportera moins de

dix lignes.

Dans le monde en 2020, près de 70 % de l'électricité est produite par

des centrales thermiques utilisant les combustibles fosilles, source de

dioxyde de carbone contribuant à l'effet de serre. Le soleil étant

abondant sur terre et étant une source d'énergie inépuisable, les

cellules photovoltaïques peuvent produire de l'électricité, sans

contribuer à l'effet de serre.

Mais c'est une source d'énergie intermittante. En cas de faible

consommation d'électricité et de fort ensoleillement, l'excès

d'électricité peut être utilisé :

- pour l'électrolyse de l'eau ; production de dihydrogène

alimentant des piles à combustible ;

- pomper l'eau d'un lac inférieur à un lac situé à une altitude

plus élevée ( cette eau sera turbinée en cas de manque de soleil

et de forte consommation électrique.

|

Plongée en eau douce.

1. Pression et profondeur.

Un plongeur débutant ressent souvent une douleur intense au niveau des

tympans lors des plongées. Le tympan est une membrane qui sépare

l’oreille moyenne du milieu extérieur. Il est

assimilable à un disque de surface S=6,0×10−5 m². Une légère

différence entre la pression extérieure et celle de l’air dans

l’oreille moyenne suffit à provoquer des douleurs qui peuvent aller

jusqu’à l’inflammation du tympan : c’est le barotraumatisme

auriculaire. Celui-ci peut se déclarer dès lors que la différence entre

la force pressante exercée par un fluide extérieur et celle exercée par

l'air intérieur sur le tympan excède une valeur de l’ordre de 2 N .

Pour l’éviter, il est possible d’effectuer la manoeuvre de Valsalva :

elle consiste à expirer tout en se pinçant les narines afin de

rééquilibrer les pressions de part et d’autre du tympan.

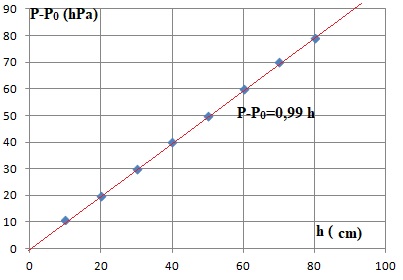

Un plongeur souhaite vérifier au laboratoire l'influence de la

profondeur sur la pression lors d'une séance de travaux pratiques. Pour

cela, il utilise un manomètre associé à un tuyau en

plastique pour mesurer la valeur de la pression, un mètre ruban pour

mesurer celle de la profondeur et un long tube de plexiglas.

Il remplit le tube de plexiglas avec de l'eau et y plonge le tuyau en

plastique. Il relève la pression P en fonction de la profondeur

d'immersion h de l'extrémité du tuyau.

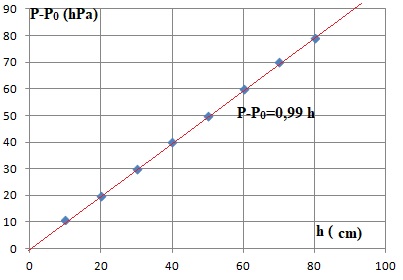

h (cm)

|

0

|

10

|

20

|

30

|

40

|

50

|

60

|

70

|

80

|

P(hPa)

|

1012

|

1023

|

1032

|

1042

|

1052

|

1062

|

1072

|

1082

|

1091

|

P-P0 =P-1012 (hPa)

|

0

|

11

|

20

|

30

|

40

|

50

|

60

|

70

|

79

|

1.1. Expliquer qualitativement le lien entre la pression et le comportement microscopique des entités qui constituent le fluide.

Quand la pression augmente, les entités qui constituent le fluide sont

plus proches les unes des autres. Plus la pression est grande, plus les

chocs entre entités sont nombreux.

1.2. En utilisant

une étude graphique, tester la loi fondamentale de la statique des

fluides à partir des mesures consignées dans le tableau ci-dessus.

1.3. On considère que la loi fondamentale de la statique des fluides est vérifiée à 10 mètres de profondeur.

On considère que le plongeur effectue la descente de la surface de

l’eau jusqu’à 10 m de profondeur sans réaliser la manoeuvre de

Valsalva. Risque-t-il un barotraumatisme

auriculaire ?

Pression à cette profondeur : P -1,012 105 = reau g h= 1000 x9,8 x10 =9,8 104 Pa ; P = 1,99 105 ~2,0 105 Pa.

Force extérieure exercée sur le tympan : F = P S = 2,0 105 x 6,0 10-5 = 12 N.

Force exercée par l'air intérieur : 1,0 105 x 6,0 10-5 = 6 N.

La différence entre ces deux forces étant supérieure à 2 N, il risque un barotraumatisme auriculaire.

2. Le sens électrique chez les poissons.

Les poissons électriques.

On appelle poisson électrique les poissons capables d'utiliser un

courant électrique pour s'orienter, pour se protéger ou pour

communiquer.

Force et champ électrostatiques.

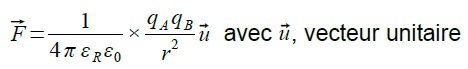

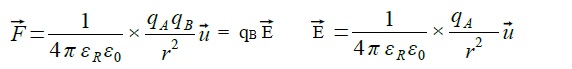

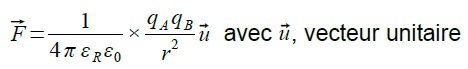

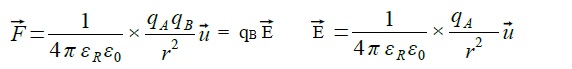

Un objet possédant une charge électrique qB placée dans un champ électrostatique E, engendré par une charge électrique qA, subit une action mécanique modélisée par une force

électrostatique donnée par la loi de Coulomb :

de même direction que la droite reliant les deux charges et orienté de A vers B, εR et ε0 deux constantes appelées permittivités diélectriques, qA et qB les charges, r la

distance entre les deux charges.

permittivité diélectrique du vide : ε0=8,85 10−12 F .m−1;

permittivité diélectrique relative de l'air par rapport au vide : εR=1,00 ;

permittivité diélectrique relative de l'eau par rapport au vide : εR=78,5.

Un plongeur se trouve à 2,0 m d'une anguille électrique. En première

approximation, on modélise une partie de l'anguille par un point placé

en A et de charge unique qA= 4,4×10-12 C.

2.1. Donner l’expression du champ électrostatique créé au point B par une charge qA.

2.2. L’intensité du champ

électrostatique décroît très vite avec la distance. En outre, les

valeurs des champs électrostatiques créées par les poissons sont

souvent faibles car l’eau, par rapport à l’air, divise par environ 80

l’amplitude du champ électrostatique. Justifier ces deux affirmations.

Le carré de la distance intervient au dénominateur ; plus la distance est grande plus le champ électrique est faible.

La permittivité relative de l'eau est 80 fois plus grande que celle de l'air et la permittivité relative figure au dénominateur.

2.3. Dans le cadre

de cette modélisation, calculer la valeur du champ électrostatique

ressenti par le plongeur. Ce champ est-il perceptible par le plongeur ?

Justifier.

E = 4,4 10-12 / (4 x3,14 x80 x8,85 10-12 x 22) =9,9 10-3 V m-1.

Cette valeur est inférieure au seuil de perception ( 10 kV m-1), ce champ électrique n'est pas perceptible par le plongeur.

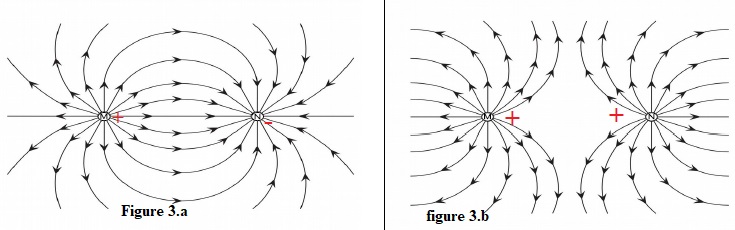

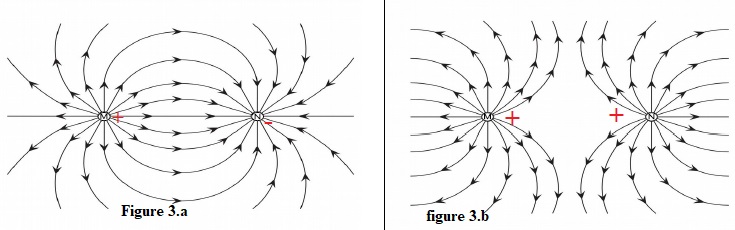

2.4. Le champ

électrostatique créé par un poisson électrique peut être assimilé à

celui d’un ensemble composé de deux charges électriques de signes

opposés.

On donne les lignes de champ électrostatique créé par un ensemble de deux charges électriques placées aux points M et N.

Pour chaque figure, donner le signe des charges placées aux points M et N.

Parmi les deux figures proposées, laquelle correspond au modèle du poisson électrique ?

Le champ électrostatique créé par un

poisson électrique peut être assimilé à celui d’un ensemble composé de

deux charges électriques de signes opposés. Figure 3.a

|

|

|