Physique

chimie, synthèse du camphre au service du sportif, recycler un

médicament,

une onde un peu particulière, l'onde cobra.

E3C : enseignement de spécialité première générale.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

.

.

|

|

Synthèse

du camphre au service du sportif.

Le

baume du tigre est un onguent issu de la pharmacopée chinoise dont la

commercialisation remonte à la fin du XIXème siècle. En particulier, le

baume du tigre rouge est très utilisé pour soulager les douleurs

musculo-squelettiques ; il est donc particulièrement apprécié des

sportifs.

Le camphre constitue le principal composant du baume du tigre.

Historiquement, le camphre était d’origine naturelle : le plus

anciennement connu semble avoir été le camphre de Bornéo, fourni par un

grand arbre de l’île de Sumatra en Indonésie. Actuellement, la majorité

du camphre produit en France est obtenue par une synthèse multi-étapes

à partir de l’a-pinène

extrait de la résine de pin.

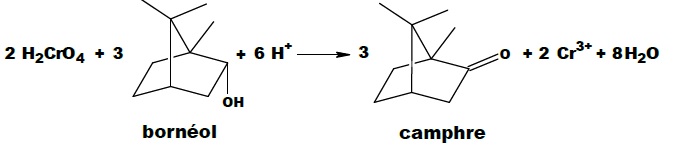

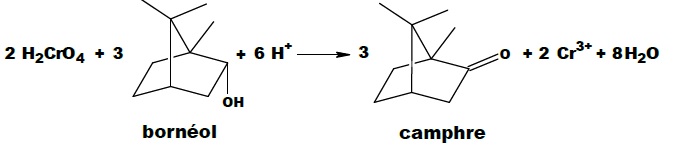

Cet exercice s’intéresse à la dernière étape qui permet de produire le

camphre par oxydation du bornéol avec comme oxydant l’acide chromique

(réactif de Jones). La transformation chimique peut être modélisée par

la réaction chimique d’équation :

Étape 1. Dans un ballon bicol de 250 mL, placé dans un bain de glace,

muni d’une agitation magnétique, d’un réfrigérant à eau et d’une

ampoule de coulée, dissoudre 5,0 g de bornéol commercial dans 15 mL de

propanone. Ajouter goutte à goutte 11,0 mL de solution d’acide

chromique de concentration C = 2,0 mol·L-1. Enlever le bain

de glace et attendre que la température du

mélange atteigne la température ambiante.

Étape 2. Introduire le mélange dans une ampoule à décanter de 250 mL

contenant 120 mL d’eau et ajouter 25 mL d'éther diéthylique. Agiter,

décanter et séparer la phase organique. Traiter deux fois la phase

aqueuse avec chaque fois 25 mL d'éther diéthylique.

Étape 3. Regrouper et laver les phases organiques avec successivement

25 mL d'une solution saturée de chlorure de sodium (Na+

(aq) + Cl- (aq)), 25 mL d'une solution saturée

d'hydrogénocarbonate de sodium (Na+(aq) + HCO3−

(aq)) et 25 mL d'une

solution saturée de chlorure de sodium. Recueillir la phase organique

dans un erlenmeyer. Sécher sur sulfate de magnésium anhydre. Éliminer

le solvant grâce à un montage de distillation simple. Verser le résidu

du ballon dans bécher taré, refroidir et recueillir les cristaux

obtenus, les sécher.

Étape 4. Déterminer la masse puis réaliser le spectre infrarouge

du solide obtenu.

1. Indiquer, en

justifiant, les précautions à prendre lors de cette étape de la

synthèse.

L'acide chromique est cancérogène, dangereux pour l'environnement,

corrosif ; la propanone est inflammable.

Port de blouse, gants et lunette de protection. Travail sous hotte

aspirante, loin de toute flamme. Ne rien verser à l'évier.

2. Caractériser

chacune des étapes du protocole en utilisant les termes suivants :

analyse du

produit synthétisé ; transformation des réactifs ; isolement du produit

synthétisé.

Etape 1 : transformation des réactifs.

Etapes 2 et 3 : isolement du produit de la synthèse

Etape 4 : analyse du produit de la synthèse.

3. Justifier

l’utilisation de l’éther diéthylique dans l’étape 2 du protocole.

Le camphre est soluble dans l'éther diéthylique et peu soluble dans

l'eau. L'eau et l'éther diéthylique ne sont pas miscibles.

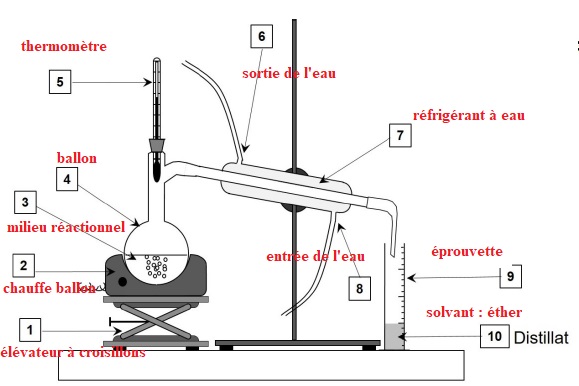

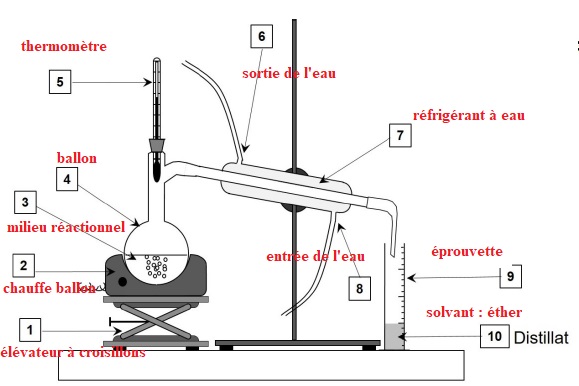

Le schéma du montage de distillation simple est donné ci-dessous.

4. Sans reproduire

le schéma, indiquer sur votre copie chaque nombre de la légende ainsi

que le terme associé. Préciser quelle(s) espèce(s) chimique(s)

est(sont) présente(s) dans le distillat (10).

5. À l’aide des

couples d’oxydo-réduction : H2CrO4 / Cr3+

et camphre / bornéol, retrouver l’équation de la réaction de synthèse

et justifier que le bornéol subit bien une oxydation.

Réduction de l'oxydant : 2 fois { H2CrO4

aq + 3e- +6H+aq --> Cr3+ aq + 4H2O

}

Oxydation du bornéol, réducteur qui cède 2 électrons : 3 fois { C10H18

O --> C10H16

O +2H+aq + 2e- }.

2H2CrO4

aq + 6e- +12H+aq +3 C10H18 O --> 2Cr3+ aq + 8H2O

+ 3C10H16

O +6H+aq + 6e-

Simplifier : 2H2CrO4 aq +6H+aq

+3 C10H18

O -->

2Cr3+ aq + 8H2O + 3C10H16

O.

6. Montrer que l’acide chromique et

le bornéol ont été introduits dns les propositions stoechiométriques.

n(bornéol) = 5,0 / M(bornéol) = 5,0 / 154,2 =0,033 mol.

n(acide chromique) = C V = 2,0 x0,011 = 0,022 mol.

2 moles d'acide chromique réagissent avec 3 moles de bornéol.

0,022 mole d'acide chromique réagissent

avec 1,5 x0,022 ~0,033 mole de bornéol.

Les réactifs sont en proportions stoechiométriques.

7. Montrer que la masse maximale de

camphre que l’on peut former à l’issue de la synthèse vaut mthéorique

= 5,0 g.

On peut espérer obtenir au mieux 0,033 mol de camphre soit 0,033 x

M(camphre) = 0,033 x152,2 ~5,0 g.

Une synthèse réalisée au laboratoire en suivant ce protocole a permis

d’obtenir 2,2 g de solide.

8. En supposant que

le solide obtenu est du camphre pur, déterminer le rendement de cette

synthèse.

masse réelle / masse théorique = 2,2 / 5 = 0,44 (44 %).

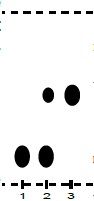

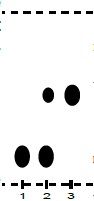

Lors de la synthèse au laboratoire, le technicien a réalisé une

chromatographie sur couche mince. Il a noté sur son cahier de

laboratoire :

Rf(camphre) = 0,52 attendu dans les conditions de la CCM et

il a reproduit le chromatogramme obtenu après élution et

révélation.

9. Analyser

l’allure du chromatogramme obtenu et indiquer les informations qu’il

fournit sur la synthèse.

|

1. Prélèvement au début de la

transformation

2. Prélèvement en cours de transformation

3. Prélèvement en fin de transformation.

1. bornéol

2. bornéol et camphre

3. camphre

|

Le produit de la synthèse, après purification est du camphre.

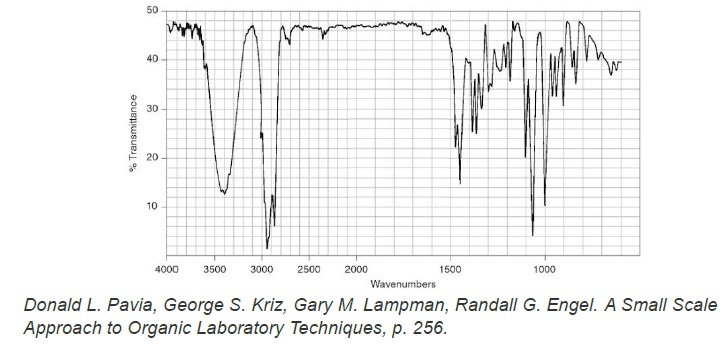

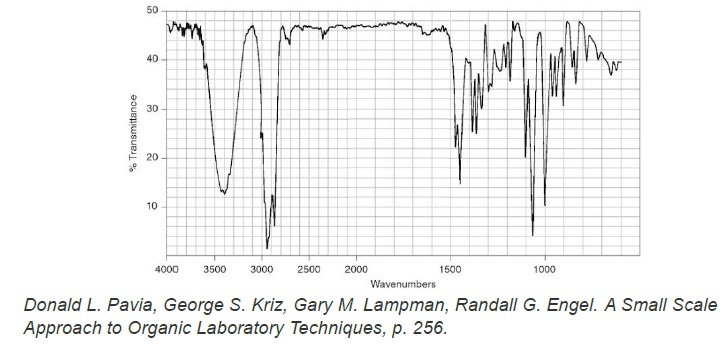

Le spectre IR du bornéol commercial est fourni ci-dessous. Il

représente la transmittance (en %) en fonction du nombre d’onde

(wavenumbers en anglais) exprimé en cm-1.

10. Donner les

principales modifications attendues sur le spectre IR du solide obtenu

par rapport celui du bornéol si le solide est du camphre pur.

Apparition d'une bande forte vers 1700 cm-1 (

caractéristique de la liaison C=O cétone).

Disparition de la bande liée à O-H liée vers 3100 - 3500 cm-1

ainsi que de la bande forte ( liaison C-O) vers 1050 - 1450 cm-1.

|

|

Recycler

un médicament.

La

Bétadine est un antiseptique local très utilisé dans les établissements

de santé et médicosociaux qui se périme rapidement après son ouverture.

Ce médicament est constitué d’une solution aqueuse de diiode, soluté

toxique pour les organismes aquatiques.

Cet exercice s’intéresse à l’extraction du diiode pour envisager

ensuite son rejet ou son recyclage.

1. Extraction

liquide-liquide du diiode.

1.1. Justifier, à

l’aide de deux arguments, le choix du solvant à utiliser pour extraire

le diiode contenu dans la solution de Bétadine®.

Le diiode est très soluble dans l'éthanol, mais l'éthanol est miscible

avec l'eau.

Le diiode est soluble dans le cyclohexane et ce dernier est non

miscible avec l'eau.

On choisira donc le cyclohexane.

1.2.Le schéma de

Lewis de la molécule de diiode est le même que celui du dichlore.

Représenter ce schéma de Lewis.

1.3.La molécule de

diiode I2 est-elle polaire ? En déduire une propriété du

solvant choisi précédemment.

La molécule de diiode n'est pas polaire ; il en est de même du

cyclohexane.

1.4. On utilise 20

mL de ce solvant pour extraire le diiode de 10 mL de solution de

Bétadine®. Quelle est la masse de solvant d’extraction utilisé ?

Masse volumique du cyclohexane : 0,78 g / mL.

Masse de solvant : 20 x 0,78 = 15,6 g.

1.5. Schématiser

les étapes du protocole expérimental d’extraction liquide-liquide

simple du diiode de 10 mL de solution de Bétadine® en tenant compte des

risques liés à l’utilisation du solvant choisi. Légender en précisant

les contenus des différentes phases.

Le cyclohexane est cancérogène, dangereux

pour l'environnement..

Port de blouse, gants et lunette de protection. Travail sous hotte

aspirante. Ne rien verser à l'évier.

Introduire dans une ampoule à décanter 20 mL de solvant et 10 mL de

bétadine.

Boucher et agiter. Laisser reposer.

La phase organique la moins dense, occupe la partie supérieure.

Retirer le bouchon et éliminer la phase aqueuse ( partie inférieure).

2. Comparaison de deux protocoles

d’extraction du diiode d’une solution aqueuse

On souhaite à présent comparer l’efficacité de deux méthodes

d’extraction du diiode d’une solution aqueuse, dont le principe est

décrit ci-dessous. Toutefois la solution aqueuse de diiode étant très

concentrée, on la dilue 10 fois, on obtient alors une solution S’.

- Méthode 1 : extraction simple

On procède à une extraction simple en utilisant un volume VS

= 20 mL de solvant pour 10 mL de solution de S’.

- Méthode 2 : extraction multiple

On procède à une première extraction en utilisant un volume VS1

= 10 mL de solvant pour 10 mL de solution de S’. On récupère la phase

aqueuse dans un bécher et on réalise une nouvelle extraction avec à

nouveau VS2 = 10 mL de solvant.

2.1.Déterminer la

couleur de la solution aqueuse de diiode.

Cette solution présente un maximum d'absorption vers 480 - 500 nm (

bleu vert ). La solution de diiode a la teinte complémentaire du bleu

vert, c'est à dire l'orangé.

2.2.A quelle

longueur d’onde faut-il régler le spectrophotomètre, pour mesurer

l’absorbance des solutions de diiode ? Justifier.

Pour un maximum de précision, on chosit une longueur d'onde

correspondnt au maximum d'absorption ( 480 - 500 nm).

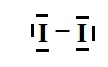

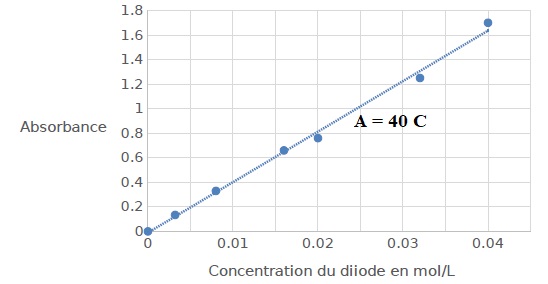

Le spectrophotomètre est réglé, non pas sur la longueur d’onde trouvée

précédemment mais à une longueur d'onde λ = 600 nm : ce choix

exceptionnel permet de ne pas dépasser les limites de mesure du

spectrophotomètre. On trace l’évolution de l’absorbance du diiode en

solution

aqueuse en fonction de sa concentration en quantité de matière ; le

graphe représentant cette évolution est donné. Puis, on mesure les

absorbances des phases aqueuse finales obtenues à l’issue des deux

méthodes d’extraction.

2.3. Quelle est la

loi vérifiée à l’aide de la courbe représentant l’évolution de

l’absorbance avec la concentration ?

La courbe est une droite passant par l'origine. La loi de Beer-Lambert

est vérifiée.

2.4. Quel type de

dosage permet-elle d’envisager ?

Dosage utilisant une méthode spectrophotométrique.

2.5.La mesure de

l’absorbance de la phase aqueuse finale, obtenue à l’issue des deux

méthodes d’extraction donne pour la méthode 1, A1 = 0,65 et

pour la méthode 2, A2 = 0,50. Comparer l’efficacité des deux

méthodes d’extraction.

Concentration du diiode dans l'eau ( méthode 1) : 0,65 / 40 = 0,016 mol

/ L.

Concentration du

diiode dans l'eau ( méthode 2) : 0,50 / 40 = 0,0125 mol / L.

La méthode 2 est la plus efficace, la concentration résiduelle du

diiode dans l'eau est plus faible.

2.6.La

fiche de sécurité du diiode indique que la concentration maximale d’une

solution aqueuse de diiode pour qu’elle soit sans effet sur

l’environnement est de 11 mg /L. Peut-on rejeter la phase aqueuse à

l’évier à l’issue d’une des deux méthodes d’extraction ? Commenter.

0,0125 M(diiode) = 0,0125 x 254 ~3,2 g / L.

Cette valeur est supérieure à 11 mg / L. La solution ne peut pas être

jetée à l'évier.

|

Une onde

un peu particulière : l'onde cobra.

Le cobra est un serpent qui a la capacité de se redresser. C’est en

référence à cette position que le jeu étudié ici a été nommé « onde

cobra ». Il ressemble à ce jeu dans

lequel on aligne des milliers de dominos pour ensuite les faire tomber

en cascade.

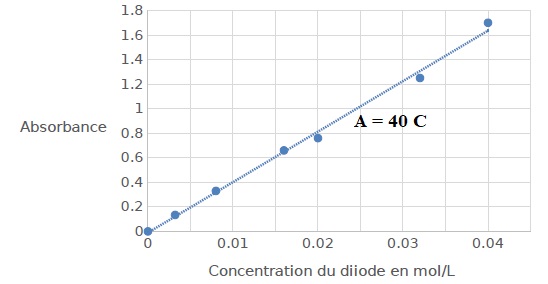

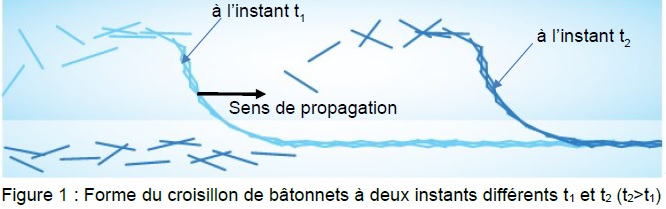

Il s’agit ici d’entremêler en une succession de losanges des bâtonnets

de bois, par exemple des bâtonnets de glace, pour constituer un long

croisillon horizontal puis d’en lâcher une

extrémité. L’assemblage se soulève alors, se redresse telle une tête de

cobra, en éjectant un à un les bâtonnets et en détruisant donc le

croisillon.

Pour constituer le croisillon, les bâtonnets se déforment avec des

fléchissements qui sont de l’ordre de leur épaisseur, mais qui

retrouvent leur forme initiale une fois libérés. Initialement, ils

stockent ainsi non pas de l’énergie potentielle de pesanteur mais de

l’énergie potentielle élastique. Des chercheurs ont montré que l’onde

cobra résultait d’une propulsion par réaction, dans laquelle le «

carburant » est cette énergie potentielle élastique stockée dans les

déformations des bâtonnets et la propagation est assurée par leur

éjection.

L’objectif de cet exercice est de déterminer la célérité de l’onde

cobra, d’étudier l’influence de la forme du croisillon sur la célérité

ainsi que de mener une analyse énergétique pour interpréter

l’onde cobra et prévoir la hauteur maximale des bâtonnets lors de la

propagation.

Sources : journal Le Monde (21 août 2017), journal Pour la Science

(n°490, août 2018).

Analyse ondulatoire.

1. Indiquer la

nature périodique ou non périodique de « l’onde cobra ».

Ce n'est pas une onde périodique : l’assemblage se soulève en éjectant un à

un les bâtonnets et

en détruisant donc le croisillon.

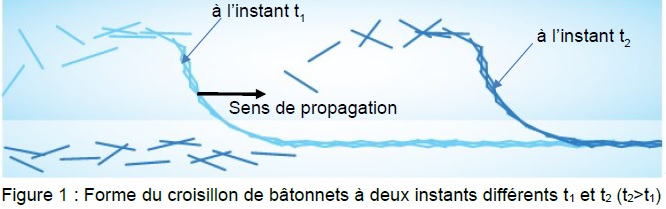

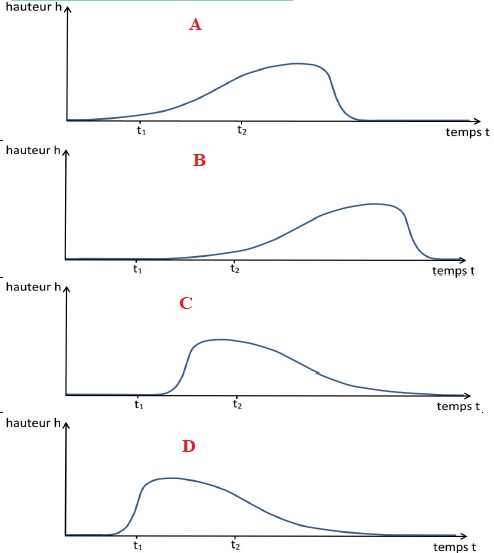

2. On souhaite décrire l’évolution

de la hauteur du centre de masse d’un bâtonnet au cours du temps (la

hauteur est nulle lorsque le bâtonnet est au sol). Le bâtonnet décrit

est figuré en

noir à l’instant t1 sur la figure 1, lorsqu’il est encore au

sol, et on peut considérer que son mouvement ultérieur est

approximativement vertical. Quatre représentations graphiques sont

proposées ci-dessous.

2.1. Parmi les

représentations graphiques proposées, éliminer la (ou les)

représentation(s) qui ne rend(ent) pas compte de la position du

bâtonnet à l’instant t1.

A l'instant t1, le bâtonnet est au sol : les représentations

A et D ne conviennent pas.

2.2. Parmi les

représentations restantes, choisir la représentation graphique qui

paraît la plus adaptée. On justifiera clairement le choix.

A l'instant t2, le bâtonnet atteint sa hauteur maximale : la

représentation C convient.

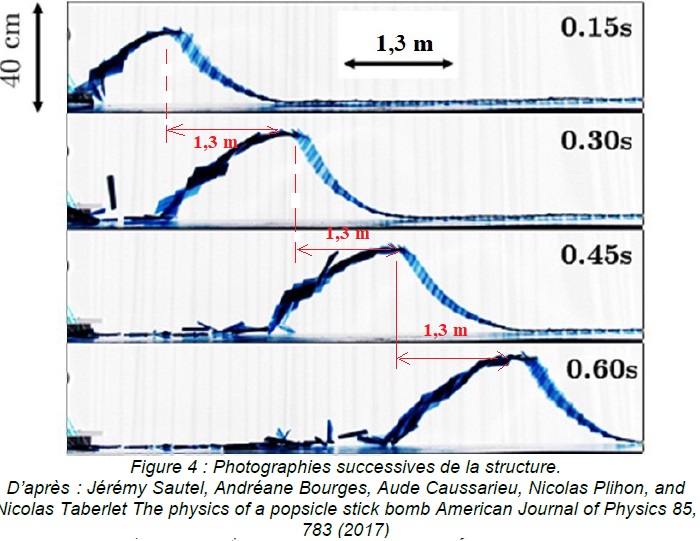

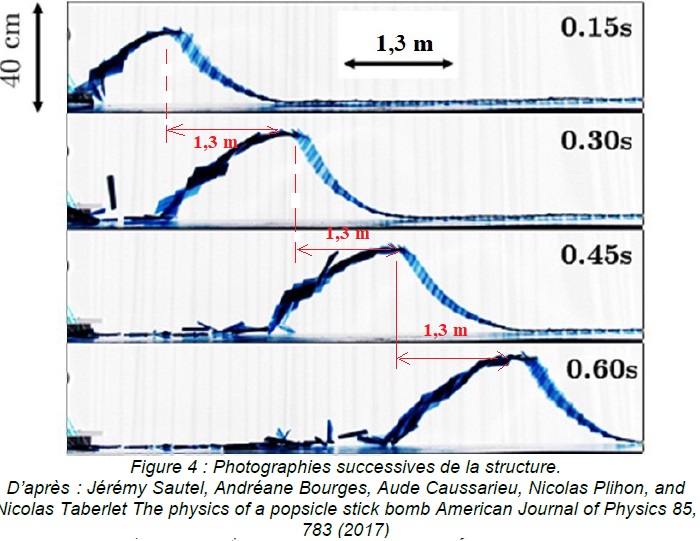

Des chercheurs ont réalisé des photographies successives de la

structure se soulevant au cours du temps. Quatre photographies

successives sont fournies sur la figure 4 ci-dessous. Le

croisillon a été réalisé avec des bâtonnets de longueur 11,4 cm et un

pas voisin de 5 cm (ce qui correspond à des bâtonnets disposés

perpendiculairement les uns par rapport aux autres ). L’échelle

verticale et l’échelle horizontale ne sont pas les mêmes.

3. À l’aide de la

figure 4, justifier sans calcul que la célérité de l’onde cobra semble

approximativement constante.

4. Déterminer la

valeur de la célérité de l’onde cobra. On explicitera clairement la

méthode.

Le front d'onde avance de 1,3 m toutes les 0,15 s.

Célérité : c = 1,3 / 0,15 ~8,7 m /s.

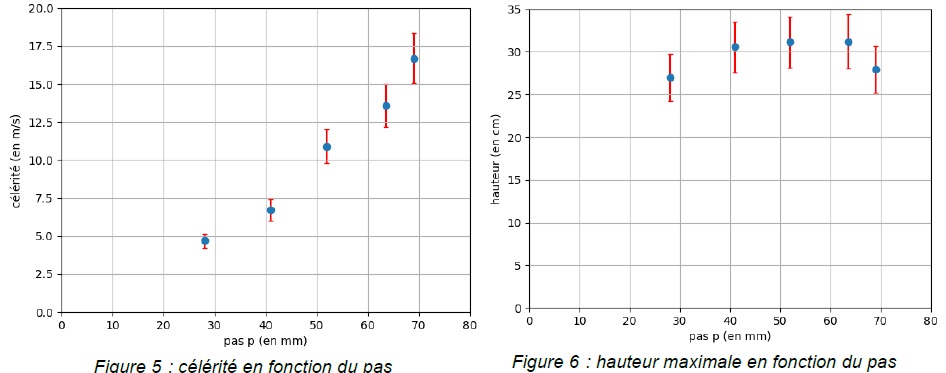

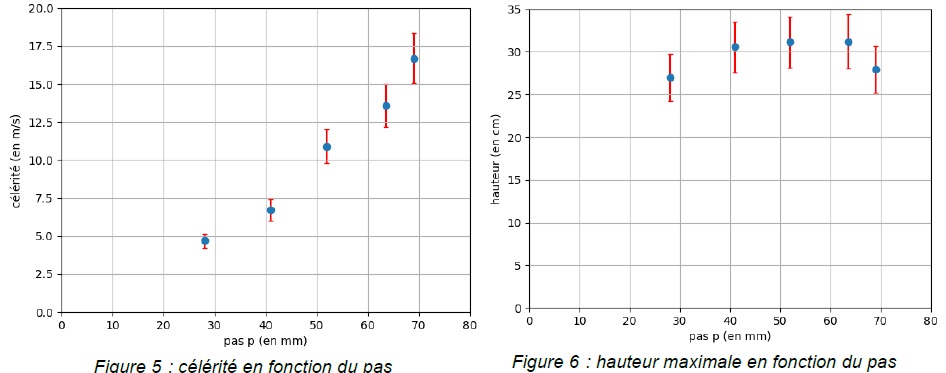

L’évolution de la célérité de l’onde et de la hauteur maximale atteinte

par chaque bâtonnet en fonction du pas sont reproduites ci-dessous

(pour des bâtonnets de longueur 11,4 cm). Les

barres indiquent l’incertitude-type pour chaque mesure.

5. Indiquer comment

on a intérêt à déformer le croisillon afin d’augmenter la vitesse par

rapport à la situation étudiée aux questions 3 et 4. On pourra faire un

schéma.

La célérité augmente quand le pas croît. La célérité passe de 5,0 m /s

pour un pas de 30 mm à près de 17 m /s pour un pas de 70 mm.

Le pas noté p est la distance entre deux sommets consécutifs sur un des

bords du croisillon. Augmenter la distance entre deux sommets

consécutifs sur un bord du croisillon revient à faire croître la

célérité.

6. Indiquer en

argumentant avec précision si la forme du croisillon a une influence

sur la hauteur atteinte par les bâtonnets.

Pour un pas compris entre 40 mm et 65 mm, la hauteur maximale atteinte

est constante.

Si p ~30 mm ou si p ~70 mm, la hauteur maximale atteinte est un

peu plus faible.

Analyse énergétique.

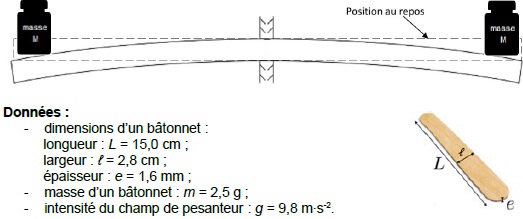

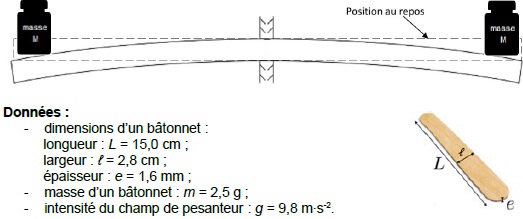

On souhaite estimer l’énergie nécessaire à la déformation d’un bâtonnet

dont les caractéristiques sont données ci-dessous. Pour ceci, on étudie

la situation suivante où on pose deux masselottes identiques à chaque

extrémité d’un bâtonnet fixé en son centre. Celui-ci se courbe et

stocke de l’énergie potentielle élastique. On note M la masse de

chacune des masselottes pour que les extrémités du bâtonnet descendent

d’une hauteur égale à son épaisseur. Pour déformer à ses deux

extrémités le bâtonnet décrit dans les données, on observe

expérimentalement qu’il faudrait que les masselottes aient chacune une

masse M environ égale à 100 g.

7. Exprimer le

travail du poids d’une masselotte durant sa descente. Calculer sa

valeur.

Chaque masselotte descend d'environ l'épaisseur e, soit 1,6 10-3

m.

Le travail du poids est moteur en descente.

W = M g e = 0,100 x 9,8 x 1,6 10-3 =1,568 10-3 J

~1,6 mJ.

On suppose que l’énergie transférée par travail mécanique est

entièrement stockée par le bâtonnet sous forme d’énergie potentielle

élastique.

8. En déduire la

valeur de l’énergie potentielle élastique d’un bâtonnet qui serait

déformé de cette façon par les deux masselottes avec un fléchissement

égal à son épaisseur à

chaque extrémité.

1,568 10-3 x2 ~3,1 mJ.

En pratique, puisque chaque bâtonnet est déformé en quatre points,

l’énergie potentielle stockée par bâtonnet est bien plus grande et vaut

approximativement 50 mJ.

L’énergie mécanique d’un bâtonnet est la somme de son énergie

cinétique, de son énergie potentielle de pesanteur (considérée nulle

lorsque le bâtonnet est au sol) et de son énergie

potentielle élastique (nulle lorsque le bâtonnet n’est pas déformé).

Lors de la propagation de l’onde, chaque bâtonnet est propulsé vers le

haut et n’est plus déformé. Lorsqu’il atteint sa

hauteur maximale, on peut considérer sa vitesse comme nulle.

9. En exploitant la

conservation de l’énergie mécanique pour un bâtonnet donné, exprimer

puis calculer la valeur de la hauteur maximale théorique atteinte par

chaque bâtonnet.

L'énergie mécanique initiale ( bâtonnet déformé immobile au sol ) est

sous forme potentielle élastique : 50 mJ.

L'énergie mécanique finale ( bâtonnet non déformé ayant atteint

l'altitude maximale ) est sous forme potentielle de pesanteur : m g hmax.

L'énergie mécanique se conserve : hmax = 50 / (mg) =50 /

(2,5 x9,8) ~2,0 m.

Lors de la propagation observée expérimentalement, la hauteur atteinte

par chaque bâtonnet est comprise entre 25 et 35 cm.

10. Proposer une

interprétation de la différence avec la valeur calculée précédemment.

Le bâtonnet n'est pas projeté verticalement mais de manière oblique ;

au point le plus haut le bâtonnet possède une vitesse horizontale non

nulle et donc de l'énergie cinétique.

Seule la composante verticale de la vitesse est nulle au point le plus

haut.

|

|

|