Physique

chimie, aspects énergétiques des phénomènes électriques, l'allantoïne,

détection du tabagisme passif.

E3C : enseignement de spécialité première générale.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

.

.

|

|

Aspects

énergétiques des phénomènes électriques.

Partie 1 :

consommation énergétique des appareils électroménagers

1.1. En utilisant

vos connaissances, choisir un ordre de grandeur pour la puissance de la

machine à café parmi les trois propositions suivantes : a : 10 W ; b : 1 kW (vrai) ; c : 100 kW.

1.2. Nommer le

phénomène physique commun mis en jeu pour griller les tartines dans le

grille-pain ou pour chauffer l’eau de la machine à café ou de la

bouilloire.

Effet Joule.

1.3. Calculer la

consommation supplémentaire d’énergie qu’apporterait l'usage de la

machine à café et du grille-pain (puissance 1,5 kW) sur une

année. En déduire la dépense engendrée en euros sur une année.

La famille compte utiliser le grille-pain 5 minutes par jour tous les

jours lors du petit-déjeuner.

Les deux parents prennent chacun un café par jour. ( 30 secondes pour

faire un expresso).

Durée de fonctionnement annuel du grille pain : 5 x365 / 60 = 30,4 h.

Energie consommée : 1,5 x 30,4 = 45,6 kWh.

Durée de fonctionnement annuel de la machine à café : 365 /60

=6,08 h.

Energie consommée : 1 x6,08 ~6,1 kWh.

Total : 30,4 +6,08 ~36,5 kWh.

Prix du kWh : 0,15 €.

Dépenses supplémentaires : 36,5 x0,15 ~5 5 €.

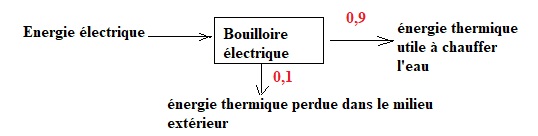

Partie 2 : rendement de la

bouilloire.

2.1. Pourquoi

peut-on qualifier le grille-pain ou la bouilloire de convertisseurs

d’énergies ?

Ils reçoivent de l'énergie électrique et la convertissent en énergie

thermique.

2.2. Définir le

rendement d’un convertisseur. Expliquer sans calcul pourquoi le

rendement de ces deux appareils électriques n’est pas de 100 %.

Rendement = énergie utile / énergie consommée.

Une partie de l'énergie thermique chauffe l'appareil et l'air extérieur.

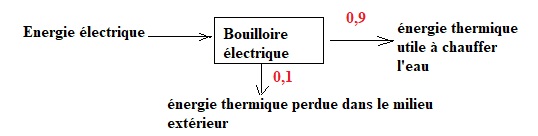

2.3. La bouilloire

( P = 2,2 kW) contient un volume V = 0,60 L d’eau initialement à la

température T1 = 20 °C et la chauffe à la température T2

= 90 °C en 1 min 30 s. Calculer le rendement. Établir un bilan

énergétique relatif à la bouilloire sous la forme d’un schéma

énergétique. Commenter.

Energie reçue par l'eau : meau Ceau ( T2-T1)

=0,60 x 4,18 x(90-20) = 176 kJ.

Energie électrique consommée : P Dt = 2,2 x(60+30) =198 kJ.

Rendement : 176 / 198 ~0,89 ( 89 %).

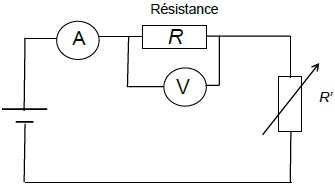

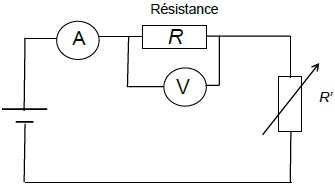

Partie 3 : modélisation

d’une résistance chauffante au laboratoire.

La résistance chauffante d’une bouilloire peut être assimilée à un

conducteur ohmique.

Au laboratoire, on dispose d’un conducteur ohmique immergeable de

résistance R que l’on place dans un calorimètre (récipient fermé et

isolé thermiquement ; les échanges d’énergie thermique avec l‘extérieur

sont ainsi très faibles).

La résistance est en série avec un générateur de tension, de force

électromotrice E, ainsi qu’un rhéostat de résistance variable R’ = 33

Ω. Le calorimètre est rempli d’un volume V d’eau.

Un voltmètre indique la valeur de la tension aux bornes de la

résistance immergeable : U = 12,18 V.

L’ampèremètre indique que la valeur de l’intensité dans le circuit est

I = 2,26 A.

On mesure également la valeur de la température de l’eau à l’aide d’un

thermomètre électronique.

Initialement la température de l’eau est T1 = 28,1 °C.

On déclenche le chronomètre au moment où allume le générateur. Les

résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

t(s)

|

60

|

120

|

180

|

240

|

300

|

360

|

420

|

480

|

540

|

température

T de l'eau (°C)

|

29,1

|

29,8

|

30,5

|

31,8

|

32,5

|

33,4

|

34,3

|

35

|

35,9

|

T-T1

°C

|

1

|

1,7

|

2,4

|

3,7

|

4,4

|

5,3

|

6,2

|

6,9

|

7,8

|

3.1. Calculer la

valeur de la résistance R immergeable.

R = U / I = 12,18 / 2,26 =5,39 ohms.

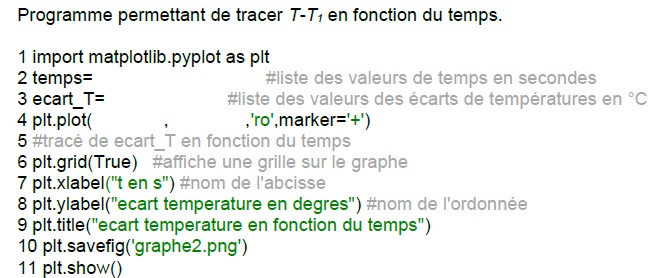

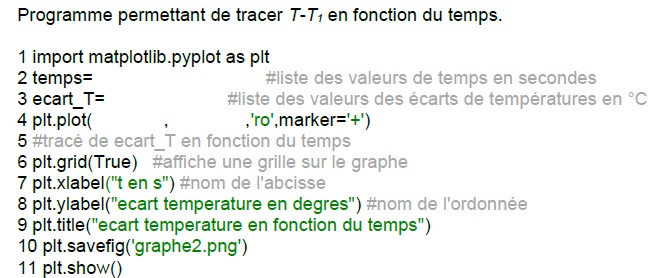

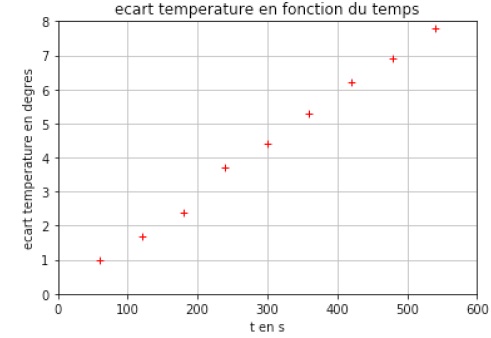

3.2. Compléter le

programme écrit en langage Python aux lignes 2, 3 et 4 afin que

celui-ci réalise le tracé de l’écart de température T-T1 en

fonction du temps exprimé en secondes.

Ligne 2 temps =(60, 120, 180, 240, 300, 360, 420 , 480, 540)

Ligne 3 écart_T=(1, 1,7, 2,4,3,7, 4,4, 5,3, 6,2, 6,9, 7,8)

Ligne4 plt.plot(temps, ecart_T, 'ro',marker='+')

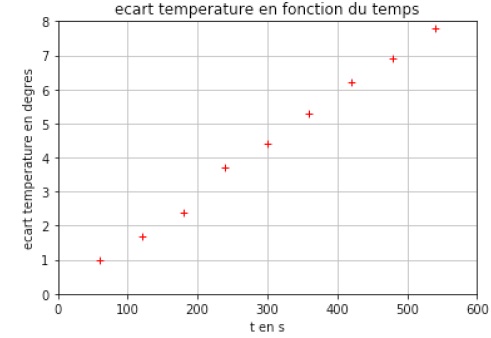

Le graphe représentant T-T1 en fonction du temps est donné

ci-après.

3.3. On montre que :

(T−T1 )= R. I 2 t / (mc).

avec m la masse d’eau introduite, c la capacité thermique massique de

l’eau. Déterminer la valeur du volume d’eau V introduit dans le

calorimètre à l’aide du graphe. On prendra R = 5,4 Ω.

Le graphe est une droite de coefficient directeur 4,35 / 300 ~0,0145 °C

s-1.

T-T1 =0,015 t.

On identifie 0,0145 à RI2 /( mc).

m = RI2 /(0,0145 c) =5,4 x2,262 /(0,0145

x4180)=0,455 kg ( Volume d'eau : 0,455 L).

|

|

Allantoïne.

L’objectif

de l’exercice est d’étudier l’acide glyoxylique et l’urée, puis un

protocole de synthèse de l’allantoïne au laboratoire.

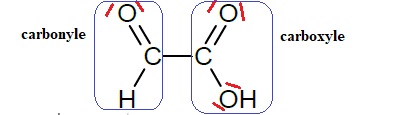

1. À propos de l’acide

glyoxylique.

L’acide glyoxylique est un solide, très utilisé dans l’industrie.

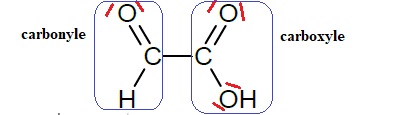

1.1.Recopier sur la

copie la formule semi-développée de la molécule d’acide glyoxylique et

identifier les groupes caractéristiques qui la composent.

1.2.Représenter le

schéma de Lewis de la molécule.

1.3.Donner, en

justifiant, la géométrie de cette molécule autour de l’un ou l’autre

des atomes de carbone.

Autour de chaque atome de carbone il y a trois directions de

liaisons ; les carbone ne portent pas de doublets non liants.

La géométrie de chaque carbone est triangulaire.

2. A propos de l’ammoniac

et urée.

L’urée est un composé organique de formule chimique semi-développée : H2N

– CO – NH2

L’urée naturelle fut découverte en 1773 par le pharmacien Hilaire

Rouelle. Formée dans le foie, à partir de l’ammoniac, NH3,

provenant de la dégradation d’acides aminés, l’urée naturelle est

éliminée au niveau des reins par l’urine.

En 1828, le chimiste allemand Friedrich Wöhler réussit à synthétiser en

laboratoire l’urée, molécule dite « organique » à l’époque, à partir

d’ammoniac. On considérait avant cette synthèse que les molécules «

organiques » ne pouvaient provenir que de constituants ou de

dérivés d’organismes vivants habités par la « force vitale » (vis

vitalis). Cette date, gravée dans l’histoire, est retenue comme étant

celle fondatrice de la chimie organique. D’après

http://www.societechimiquedefrance.fr/uree.html

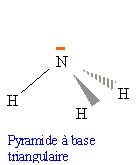

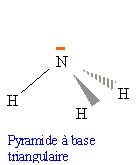

2.1.Donner la

configuration électronique de l’azote N et de l’hydrogène H. En déduire

la géométrie de la molécule d’ammoniac.

H : 1 s1 ; N 1s2 2s2 3p3.

2.2. Justifier le

caractère polaire de la molécule d’ammoniac.

L'atome d'azote est plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. Les

liaisons N-H sont polarisées. L'atome d'azote porte un doublet non

liant. L'ammoniac est une molécule polaire.

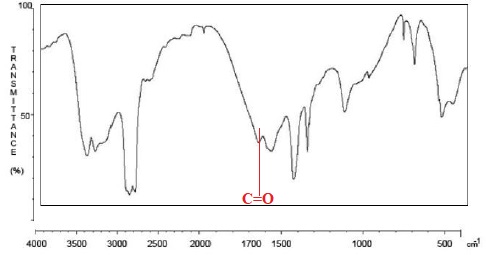

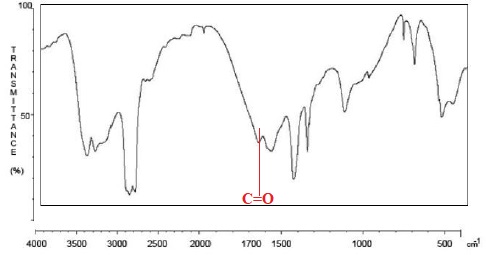

2.3.On s’intéresse

au spectre Infrarouge de l’urée.

2.3.1. Nommer la

grandeur qui figure en abscisse du spectre Infrarouge.

Nombre d'onde en cm-1.

2.3.2. Que confirme

la bande la plus à gauche du spectre ?

Liaison C-NH2 double forte.

2.3.3. Repérer la

bande du spectre qui confirme la présence d’une liaison C = O.

Peut-elle être attribuée sans ambiguïté à la liaison C=O de l’urée ?

Justifier.

Oui, la bande C=O d'un aldehyde ou d'un acide carboxylique se situe un

peu plus haut.

3. Synthèse de l’allantoïne.

Une voie de synthèse de l’allantoïne s’effectue à partir d’urée et

d’acide glyoxylique et peut être modélisée par une réaction chimique

d’équation suivante :

2 CH4N2O(s) + C2H2O3(aq)

→ C4H6 N4O3(s) + 2 H2O(l)

Le protocole expérimental d’une synthèse de l’allantoïne, réalisée au

laboratoire, est décrit ci-après.:

a. Placer un barreau aimanté dans un erlenmeyer de 100 mL puis, à

l’aide d’un entonnoir à solide, verser 13,6 g d’urée et 10,0 mL de

solution aqueuse d’acide glyoxylique à 50% en masse. Agiter jusqu’à

l’obtention d’une solution limpide. Introduire lentement 1,5 mL d’acide

sulfurique concentré, sous agitation magnétique. L’acide sulfurique a

pour rôle d’accélérer la réaction. Adapter un réfrigérant ascendant.

b. Placer l’erlenmeyer dans un bain-marie. Maintenir l’agitation, le

chauffage et l’ébullition de l’eau du bain-marie pendant 45 minutes. Le

milieu réactionnel se trouble au bout de 15 à 20 minutes avec

l’apparition d’un précipité blanchâtre.

c. Plonger ensuite le bécher dans de la glace pendant quelques minutes.

Récupérer le solide à l’aide d’un dispositif de filtration sous vide de

type Büchner.

d. Laver avec suffisamment d’eau glacée. Sécher à l’étuve le temps

nécessaire. e. Peser le solide obtenu.

3.1.Associer aux

différentes étapes (a, b, c, d, e) mises en oeuve les différentes

étapes d’un protocole de synthèse : transformation ; séparation,

purification, analyse.

b : transformation ; c : séparation ; d : purification.

3.2.Préciser

Expliquer l’apparition progressive du précipité blanchâtre.

L'allantoîne est peu soluble dans l'eau chaude ( 150 g / L dans l'eau

bouillante).

3.3.Justifier

l’utilisation de la glace dans l’étape c.

L'allantoîne est

très peu soluble dans l'eau froide ( 5 g / L).

3.4. Justifier l’intérêt de laver à

l’étape d du protocole, le solide obtenu avec suffisamment d’eau glacée.

Eliminer le réactif en excès et l'acide sulfurique solubles dans l'eau.

3.5. Déterminer le

rendement de la synthèse ainsi effectuée, sachant que la masse

d’allantoïne sèche obtenue vaut m = 8,60 g.

Quantité de matière d'urée : 13,6 / M(urée) =13,6 / 60 = 0,227 mol.

Quantité de matière d'acide glycolique à 50 % en masse ( r = 1,3 g / mL):

masse : 10,0 x1,3 = 13,0 g ; 13,0 / M(acide glycolique) = 13,0 /

74 = 0,176 mol.

Une mole d'acide glycolique réagit averc 2 moles d'urée.

0,176 mol d'acide glycolique réagit avec 2 x0,176 = 0,351 mol d'urée.

L'urée est donc en défaut.

On peut espérer obtenir au mieux 0,227 /2 =0,114 mol d'allantoïne soit

0,114 x M( allantoïne) = 0,114 x158,1=17,9 g.

Rendement = masse réelle / masse théorique = 8,60 / 17,9 ~0,48 (

48 %).

|

Le tabagisme passif.

Le

tabagisme passif est défini comme l'inhalation involontaire de la fumée

de tabac présente dans l'air. Dans cette partie on cherche à déterminer

si une femme enceinte est victime d’un

tabagisme passif.

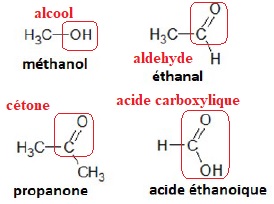

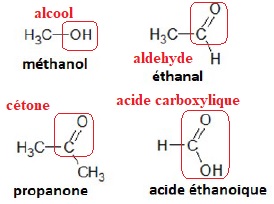

1. Après avoir

recopié la formule semi-développée de chacune des quatre molécules

représentées, identifier le groupe caractéristique présent et

l’associer à une

famille de composés.

2. Justifier le nom donné à la propanone.

Trois atomes de carbone, ce qui rappelle la structure du propane.

Un groupe carbonyl sur le carbone central. On remplace le "e" terminal de propane par la terminaison "one".

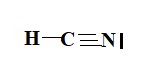

3. Établir le schéma de Lewis de la molécule de cyanure d’hydrogène de formule HCN et proposer une géométrie pour cette molécule.

H : un électron de valence, donc une liaison.

C : 4 électrons de valence donc 4 liaisons.

N : 5 électrons de valence, donc trois liaisons et un doublet non liant.

Carbone central : deux directions de liaisons et aucun doublet non liant, donc structure linéaire.

Le cyanure d’hydrogène est absorbé par le corps, puis en partie dégradé en ions thiocyanate SCN− que l’on retrouve ensuite dans la salive ou dans l’urine. Dans la salive, par exemple, les

concentrations en masse en ions thiocyanate sont en moyenne de 112 mg·L-1 chez les non fumeurs et de 349 mg·L-1 chez les fumeurs. Les ions thiocyanate peuvent donc être considérés

comme des marqueurs biologiques du tabagisme car leur concentration

renseigne sur l’exposition d’une personne à la fumée du tabac.

Principe du dosage.

Un échantillon noté S de 250 μL de salive d’une femme enceinte est

prélevé. Les ions thiocyanate présents dans l’échantillon étant

incolores et n’absorbant pas dans le proche

ultraviolet, on les fait réagir avec une solution d’ions fer III, Fe3+(aq). On obtient 10,0 mL d’une solution S’ dans laquelle s’est formée l’espèce ionique de formule Fe (SCN )2+, soluble dans

l’eau. La transformation chimique est modélisée par la réaction d’équation suivante :

SCN-(aq) +Fe3+aq --> Fe(SCN)2+aq.

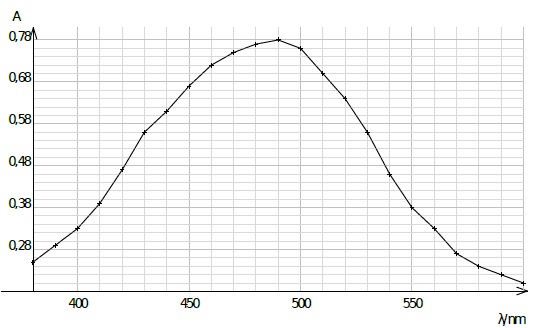

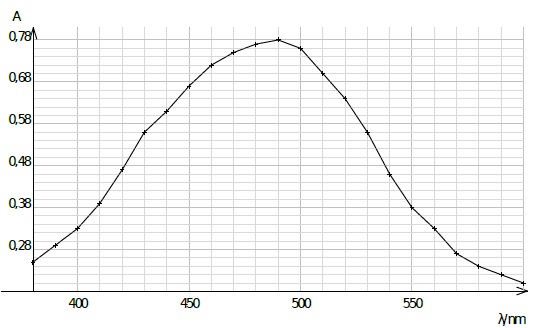

La courbe ci-dessous représente l'absorbance d'une solution aqueuse contenant l’espèce ionique Fe (SCN )2+ en fonction de la longueur d'onde.

4. Expliquer

pourquoi les ions thiocyanate ne peuvent pas être dosés directement par

spectrophotométrie UV-visible. Indiquer l’intérêt de les faire réagir

avec les ions Fe3+aq.

Ils sont incolores et n'absorbent pas dans le proche UV. Par contre Fe (SCN )2+ présente un maximum d'absorption vers 490 nm (bleu)..

Préparation de la gamme de solution étalon et tracé de la droite d’étalonnage

On cherche à doser l’espèce chimique Fe (SCN )2+présente dans la solution S’.

À partir d’une solution S0 de concentration C0 = 2,0×10−4 mol.L-1 en ions Fe (SCN )2+, on prépare la gamme d’étalonnage composée des solutions S0, S1, S2, S3 et S4 dont les concentrations sont

données dans le tableau ci-dessous.

Solution

|

S0

|

S1

|

S2

|

S3

|

S4

|

[ Fe (SCN )2+] mol / L

|

2,0 10-4

|

1,6 10-4

|

1,0 10-4

|

0,80 10-4

|

0,40 10-4

|

5. Indiquer la verrerie nécessaire pour préparer 50,0 mL de solution S2 à partir de la solution S0 en justifiant votre raisonnement.

Facteur de dilution : F = 2.

Fiole jaugée de 50,0 mL et pipette jaugée de 50 / 2 = 25,0 mL.

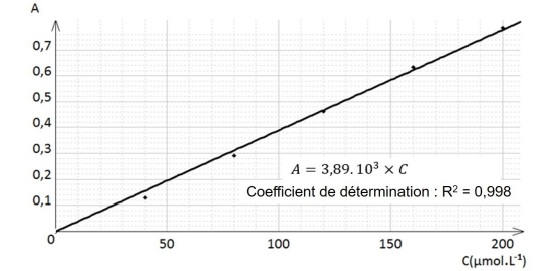

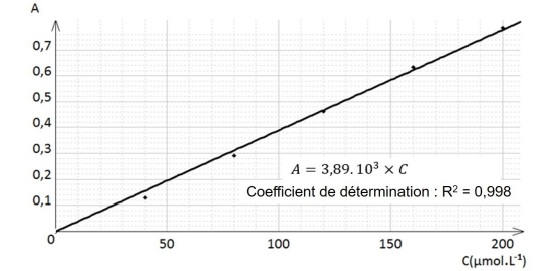

On mesure l’absorbance de chacune des solutions et on trace le

graphique ci-dessous donnant l’évolution de l’absorbance en fonction de

la concentration en ions Fe(SCN)2+.

6. Après avoir

rappelé l’expression de la loi de Beer-Lambert en indiquant les unités

des grandeurs, déterminer si les résultats expérimentaux obtenus sont

en accord avec cette loi.

L'absorbance A ( grandeur sans unité) est proportionnelle à la concentration C ( mol / L).

Le graphe est une droite passant par l'origine, cette loi est donc vérifiée.

Détermination de la concentration en ions thiocyanate dans la salive.

Dans la solution S’ tous les ions thiocyanate contenus dans la salive de la femme enceinte ont réagi avec les ions Fe3+ présents en large excès. L'absorbance de la solution S’ a pour valeur

A = 0,65.

7. Déterminer la concentration en quantité de matière des ions Fe (SCN )2+dans la solution S’. En déduire leur quantité de matière dans la solution de volume V = 10,0 mL.

C = 0,65 / (3,89 103) =1,67 10-4 ~1,7 10-4 mol / L.

Soit 1,7 10-4 x0,010 = 1,7 10-6 mol.

8. Recopier et

compléter le tableau d’avancement ci-dessous. En déduire la relation

entre la quantité de matière des ions Fe (SCN )2+ à la fin de la transformation et la quantité de

matière en ions SCN−initialement présente dans la solution.

|

avancement (mol)

|

SCN-(aq)

|

+Fe3+aq |

--> Fe(SCN)2+aq |

initial

|

x=0

|

1,7 10-6

|

excès

|

0

|

final

|

xmax =1,7 10-6

|

0

|

1,7 10-6

|

9. Déterminer la valeur de la concentration en masse des ions thiocyanate SCN− dans l’échantillon de salive de la femme enceinte et conclure sur le potentiel tabagisme passif de

cette femme.

1,7 10-6 mol d'ion SCN- dans 250 10-6 L de salive.

Concentration : 1,7 / 250 =6,8 10-3 mol / L.

M(SCN-) = 58,0 g / mol.

Concentration massique : 6,8 10-3 x 58,0 =0,394 g / L = 394 mg / L.

Cette valeur étant supérieure à 349 mg / L, la femme a été exposée au tabagisme.

|

|

|