E3C

première, le son : de l'analogique au numérique.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

.

.

|

|

L’objectif de l’exercice est de comprendre l’influence de certains paramètres sur la qualité du son numérisé.

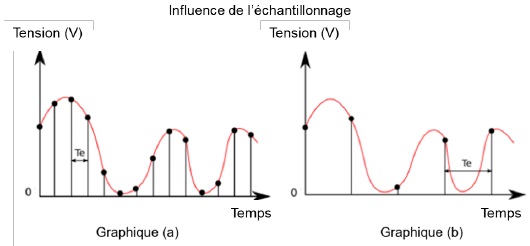

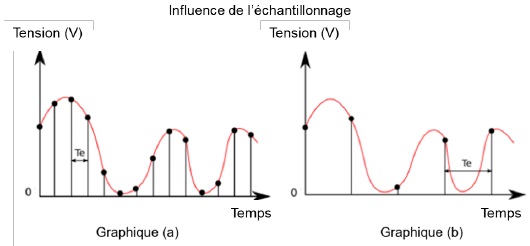

On note Te, la période d’échantillonnage.

1- À partir de l’exploitation des graphiques suivants, recopier la ou les bonnes réponses pour chaque situation ci-dessous.

a La fréquence d’échantillonnage est plus élevée dans le cas du graphique (a) que dans le cas du graphique (b). Vrai.

Fréquence d'échantillonage = 1 / Te.

b

Le son numérisé est plus fidèle au signal analogique dans la situation

correspondant au graphique (b) que dans celle correspondant au

graphique (a). Faux.

Graphique b : la fréquence d'échantillonnage est bien trop faible. Il y a peu de points de mesures.

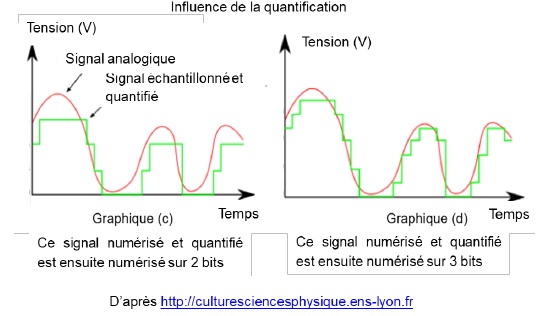

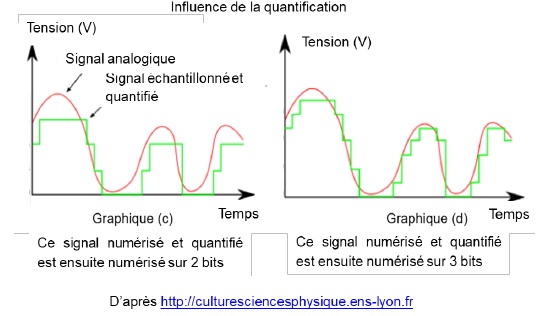

c Le fichier numérique correspondant à la situation du graphique (c) a une plus petite taille que le cas du graphique (d). Vrai.

Graphique c : numérisation sur 2 bits ; graphique d : numérisation sur 3 bits.

d

Le son numérisé est plus fidèle au signal analogique dans la situation

correspondant au graphique (c) que dans celle correspondant au

graphique (d). Faux.

Le nombre de points de mesures est plus important dans le cas du

graphique d, donc le signal numérique est plus fidèle au signal

analogique.

2- À partir de

vos connaissances, indiquer la condition que doit vérifier la fréquence

d’échantillonnage si on veut numériser fidèlement un son analogique

sinusoïdal de fréquence f.

La fréquence d'échantillonnage fe doit être supérieure au double de la fréquence f du son à numériser.

|

|

3- Justifier,

à partir des informations du document 2, que le choix de la fréquence

d’échantillonnage permet une numérisation fidèle des sons sur un CD

audio.

La plage des fréquence transmises est 20 - 20 000 Hz. la

fréquence d'échantillonnage est de 44,1 kHz, soit plus du double de 20

000 Hz. La quantification s'effectue sur 16 bits. La numérisation est

donc fidèle.

4- À partir de vos

connaissances, donner l’intervalle des fréquences des sons audibles par

les humains. Indiquer, en justifiant, si tous les sons correspondant à

ces fréquences sont transmis lors d’une audioconférence numérisée.

Les fréquences des sons audibles pour les humains sont comprises entre

20 et 20 000 Hz. Lors d'une audioconférence seules les fréquences

comprises entre 50 et 7000 Hz sont transmises.

5- Un morceau de

musique de 4 minutes 27 secondes est enregistré en stéréo sur un CD

audio. Justifier par un calcul que la taille du fichier enregistré est

de 47 Mo.

T = fe × n × Dt × k.

k = 2 en stéréo ; Dt = 4 min 27 s = 4 x60 +27 = 267 s, durée de l'enregistrement.

n = 16, nombre de bits utilisés pour la quantification.

T : taille du fichier en bits.

fe = 44,1 kHz, fréquence d'échantillonnage.

T = 44,1 103 x16 x267 x2 =3,77 108 bits ou 3,77 108 / 8 =4,7 107 octets = 47 Mo.

6- Le format MP3 est un format de compression audio avec perte d’informations.

Si on admet que le taux de compression du format CD au format MP3 à 128

kbits/s est égal à 9%, calculer la taille du fichier MP3 à 128 kbits/s

correspondant à l’enregistrement précédent. On rappelle que le taux de

compression est défini comme le rapport de la taille du fichier

compressé sur la taille du fichier initial.

0,09 = taille du fichier compressé / taille du fichier initial.

Taille du fichier compressé = 0,09 x 47 =4,23 Mo.

|

|