E3C

première, le soleil source de vie sur terre.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

.

.

|

|

Partie 1. Le rayonnement solaire.

La relation entre la température en degré Celsius θ (°C) et la

température absolue T en Kelvin (K) est : T(K) = 273 + q(°C)

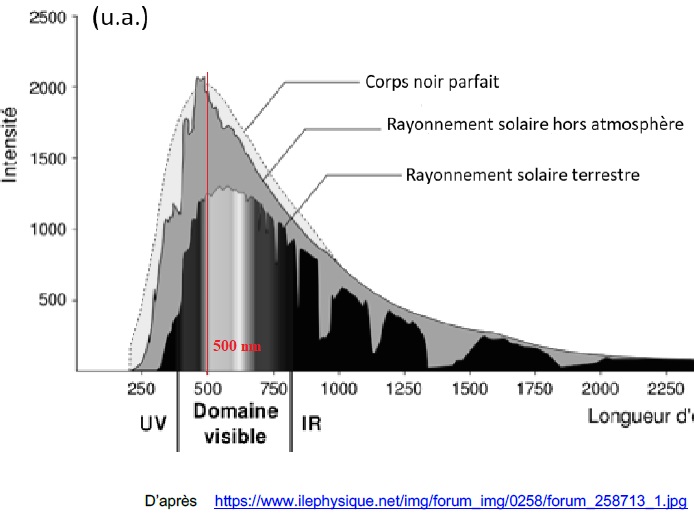

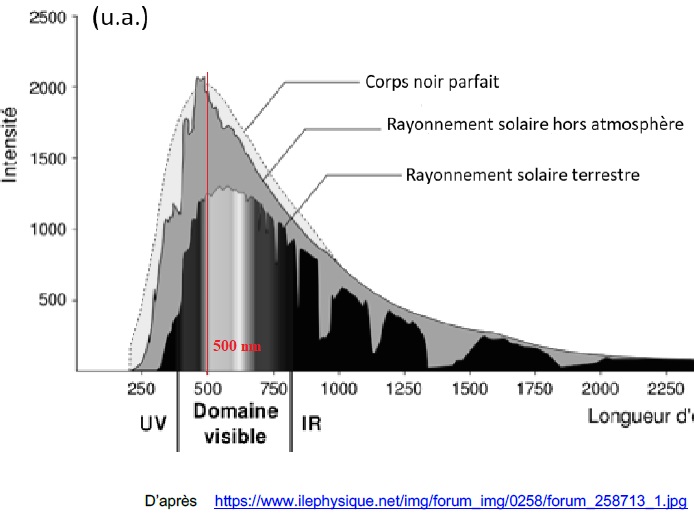

Le Soleil peut être modélisé par un corps noir, qui émet un rayonnement

thermique correspondant à une température d’environ 5800 K.

La loi de Wien est la relation entre la température de surface T d’un

corps et la longueur d’onde lmax au maximum d’émission :

lmax × T = 2,90 ×10-3 m.K avec T en Kelvin et lmax en m.

1- Déterminer approximativement, la valeur de la longueur d’onde correspondant au maximum d’intensité du rayonnement solaire hors

atmosphère ?

2- Justifier par un

calcul que dans l’hypothèse où le soleil est modélisé par un corps

noir, sa température de surface est voisine de 5800 K.

2,90 10-3 /(500 10-9) = 5800 K.

3- Définir, l’albédo terrestre à l’aide de vos connaissances.

L'albédo terrestre correspond à la partie du rayonnement solaire

réfléchi par l'atmosphère et par le sol terrestre, soit environ 30 %..

4- Montrer

que le bilan énergétique à la surface de la Terre est équilibré,

autrement dit que la puissance que la Terre reçoit est égale à celle

qu’elle fournit à l’extérieur. Montrer que cela est également le cas

pour le système global Terre-atmosphère.

La terre reçoit par m2 une puissance égale à 168 W (rayonnement solaire ) et 324 W ( venant de l'atmosphère) Total reçu : 492 W.

Les pertes thermiques du sol étant égales à 392 W m-2, le bilan énergétique de la surface est équilibré.

Le système global terre + atmosphère reçoit 342 W m-2 ( rayonnement solaire).

77 W m-2 sont réfléchis par l'atmosphère ; 30 W m-2 sont réfléchis par la surface terrestre ; 195 W m-2 sont émis par l'atmosphère et 40 W m-2 correpondent au rayonnement terrestre non absorbé. Total : 342 W m-2. Le bilan énergétique du système terre + atmosphère est équilibré.

Partie 2. La conversion de l’énergie solaire.

5- Pour chacune des propositions suivantes (5.1 à 5.3), indiquer la bonne réponse.

5-1- Ces différents spectres nous permettent alors :

a- de déterminer la température de la plante.

b- d’en déduire la composition chimique des pigments.

c- d’en déduire les longueurs d’ondes absorbées par chaque pigment photosynthétique. Vrai.

d- d’en déduire la quantité de chaque pigment.

5-2- Dans la cellule, l’énergie solaire captée par les pigments photosynthétiques :

a- permet la synthèse de la matière minérale.

b- permet la synthèse de la matière organique. Vrai.

c- permet la consommation de matière organique.

d- permet la consommation de dioxygène.

5-3- L’être humain

est dépendant de l’énergie solaire utilisée par les plantes pour son

fonctionnement car, en présence de lumière et lors de la photosynthèse,

les plantes produisent :

a- matière organique et O2 . Vrai.

b- matière organique et CO2 .

c- matière minérale et O2 .

d- matière minérale et CO2.

|