La

correction de l'hypermétropie,

enseignement de spécialité, classe de première générale.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

|

.

.

|

.

..

.....

|

L’objectif

de cet exercice est d’étudier un défaut visuel, sa correction et les

résultats d’une échographie oculaire.

1. Un défaut visuel : l’hypermétropie.

Une élève de première constate, depuis quelques mois, qu’elle rencontre

des difficultés pour voir correctement de près. Elle décide d’aller

consulter un médecin ophtalmologiste afin de réaliser un bilan

ophtalmologique.

1.1. Lors de sa

visite chez le médecin ophtalmologiste, l’élève apprend qu’elle est

hypermétrope. Cela est-il cohérent avec les informations présentes sur

la brochure de la salle d’attente ?

Oui, l'hypermétropie

est une affection qui perturbe la vision d'objets proches qui sont

alors flous, leur image se formant après la rétine.

1.2. Une lettre du texte

inscrit sur la brochure est modélisée par un objet AB de hauteur égale

à 1,0 cm situé à une distance de 25 cm de l’oeil. Dans cette situation,

on modélise le cristallin de l’oeil hypermétrope par une lentille mince

convergente (L1) de centre optique O et de distance focale f1′ = 2,0

cm.

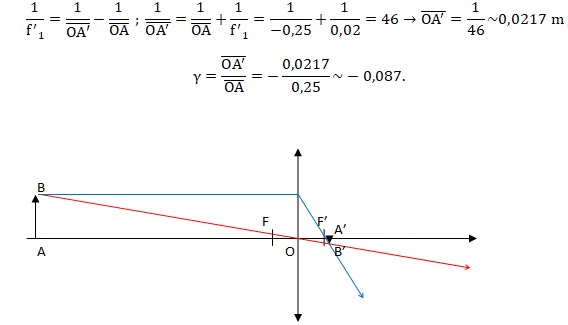

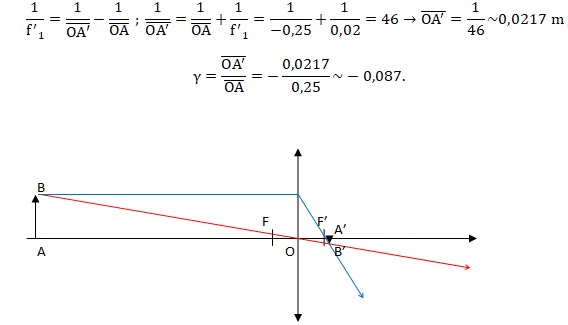

1.2.1. Réaliser un schéma de l’image A’B’ de l’objet AB à travers la lentille (L1) en respectant les échelles suivantes :

- échelle horizontale : 1 cm sur la figure représente 2 cm en réalité (échelle 1/2) ;

- échelle verticale : 1 cm sur la figure représente 0,25 cm en réalité (échelle 4).

1.2.2. Estimer, à l’aide de la construction géométrique, la taille de l’image A’B’. Commenter le résultat obtenu.

1.2.3. Déterminer, par un calcul, la position de l’image sur l’axe optique.

L'image se trouve après la lentille telle que OA' = 0,0217m soit ~2,2 cm.

Dimension de l'image : 1 x0,087 = 0,087 cm ~ 1 mm.

1.2.4. Pour cet

oeil hypermétrope, on estime que la rétine se situe à une distance de

2,0 cm du cristallin. Expliquer qualitativement pourquoi, dans les

conditions d’observation précédentes, le texte de la brochure peut être

perçu comme flou par l’élève.

L'image se forme à 2,2 cm du cristallin, c'est à dire derrière la rétine. l'image est floue.

2. Correction de l’hypermétropie.

Suite à sa visite chez le médecin, une paire de lunettes constituée de

verres correcteurs est prescrite à l’élève. Le verre correcteur pour

l’oeil droit possède une vergence égale à +2,25 dioptries.

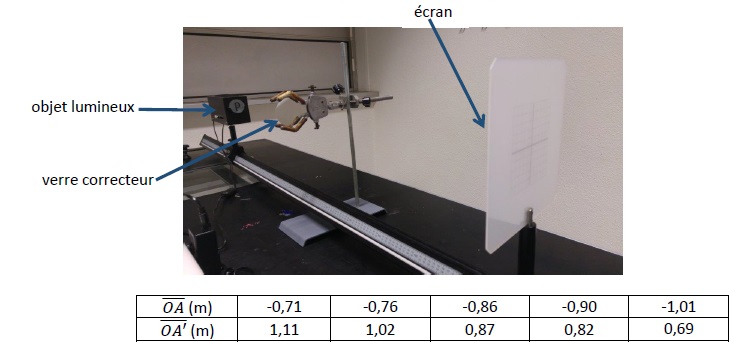

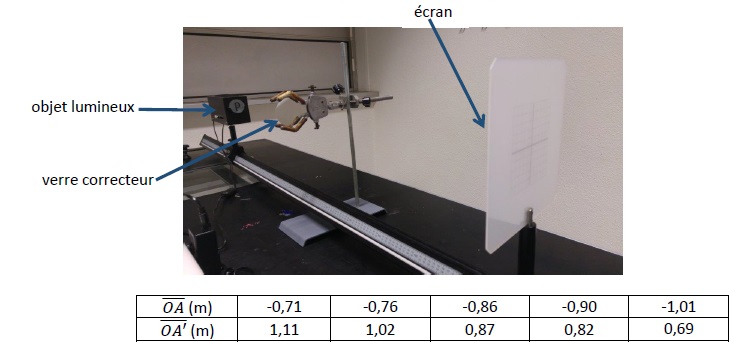

Au cours d’une séance de travaux pratiques, l’élève souhaite, en

utilisant le modèle de la lentille mince convergente, estimer la valeur

de la distance focale de la lentille mince convergente modélisant ce

verre correcteur.

Pour cela, elle mesure la position de l’image formée par ce verre

correcteur, extrait de sa monture, pour différentes positions d’un

objet lumineux. Une photographie du dispositif expérimental et les

résultats obtenus sont consignés ci-dessous.

|

| ..

... |

.

.

|

|

-1,41

|

-1,32

|

-1,16

|

-1,11

|

-0,99

|

|

0,90

|

0,98

|

1,15

|

1,22

|

1,45

|

|

2,31

|

2,30

|

2,31

|

2,33

|

2,44

|

La dernière valeur s'écarte des autres. On ne la retient pas.

Moyenne des 4 premieres valeurs : 2,31 dioptries.

Ecart relatif : (2,31 -2,25) / 2,25 =0,027 ( ~ 3 %).

Donc accord avec la valeur indiquée 2,25 dioptries.

L'oeil corrigé est plus convergent ; l'image nette de l'objet situé à 25 cm se formera sur la rétine.

|

. .

|

.

|

3. Échographie oculaire.

L’échographie permet d’observer la structure de l’oeil et de mesurer sa taille.

Principe de l’échographie d’un oeil.

Avant l'échographie, pour le confort du patient, le médecin réalise une

anesthésie de la cornée à l’aide de quelques gouttes de collyre

anesthésique. Il dépose ensuite du gel ophtalmique stérile à la surface

de la cornée et balaie cette surface à l'aide d'une sonde émettant des

ultrasons de fréquence égale à 10 MHz. En mesurant notamment des durées

séparant le signal émis et les signaux reçus après réflexion (les

échos) sur les différentes parties de l’oeil, un système informatique

permet d’obtenir une image en nuances de gris. Les amplitudes les plus

importantes des ondes réfléchies sont codées en blanc, les plus faibles

sont codées en noir.

On peut ainsi mesurer la distance séparant la cornée de la rétine,

appelée longueur axiale de l'oeil. La longueur axiale d’un oeil normal

est comprise entre 22 et 24 mm. En deçà de 22 mm, l’oeil est trop

court, il est hypermétrope. Au-delà de 24 mm, l’oeil est trop long, il

est myope.

3.1. Quelle est la nature des ondes utilisées pour réaliser ce diagnostic ?

Les ultrasons sont des ondes mécaniques.

3.2. Déterminer la longueur d’onde des ondes utilisées lorsqu’elles traversent l’humeur vitrée.

Célérité des ultrasons dans l'humeur vitrée : c = 1532 m /s.

l = c / f = 1532 / (1,0 107) =1,532 10-4 m ~1,5 10-4 m.

3.3. Expliquer qualitativement, à l’aide d’un schéma, l’origine de ces

quatre échos. On suppose que le gel permet à l’onde ultrasonore de

pénétrer dans la cornée sans réflexion sur sa face avant.

3.4. Cet oeil est-il hypermétrope ?

Milieu traversé

|

Cornée

|

Humeur aqueuse

|

Cristallin

|

Humeur vitrée

|

Célérité des ultrasons ( m / s)

|

1620

|

1532

|

1641

|

1532

|

Durée nécessaire à la réception

des principaux échos ( µs)

|

0,6

|

3,6

|

9,2

|

27,0

|

Epaisseur du milieu (m)

= ½ célérité x durée

|

1620 x (3 10-7)

=4,86 10-4

|

1532 x (1,8-0,3) 10-6

=2,30 10-3 |

1641 x (4,6-1,8-0,3) 10-6

=4,10 10-3 |

1532 x(13,5-4,6-1,8-0,3) 10-6

=1,04 10-2

|

Longueur axiale : 4,86 10-4 +2,30 10-3 +4,10 10-3 +1,04 10-2 ~1,7 10-2 m ou 17 mm.

Cette valeur étant inférieure à 22 mm, l'ooeil est trop court : il est hypermétrope.

|

|

|