La

thalassothermie, pompe à chaleur, bac Nlle

Calédonie 2022.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

.

| . |

.

.

|

|

.

.

|

..

..

......

...

|

L’intérêt de ce procédé réside dans le fait qu’un faible apport

d’énergie électrique à l’énergie thermique captée dans la mer, permet

d’obtenir une quantité importante d’énergie issue de sources d’énergie

renouvelables.

Une pompe à chaleur est un dispositif qui permet de récupérer de

l’énergie d’une source sous forme de transfert de chaleur en

investissant un minimum d’énergie.

À cause de son caractère corrosif, l’eau de mer ne doit pas être en

contact direct avec la pompe à chaleur.

Au sein d’une pompe à chaleur, circule un fluide caloporteur. Il

constitue le système de l’étude. Au cours de son mouvement dans la

pompe, il passe par différents états physiques et différentes

températures :

- dans l'évaporateur, il y a un transfert d’énergie thermique Q1

vers le fluide. La température du fluide augmente. Il devient gazeux ;

- dans le compresseur, il y a un transfert d’énergie du compresseur

vers le fluide sous forme de travail Wel. La pression

augmente ce qui a pour conséquence une élévation de la température du

fluide.

1. Quel est le

principal mode de transfert thermique entre la pompe à chaleur et le

circuit d’eau chaude sanitaire ? Le décrire de façon qualitative.

Transfert par conduction du corps le plus chaud ( le fluide

caloporteur) vers le circuit d'eau chaude sanitaire ( le corps le

plus froid ).

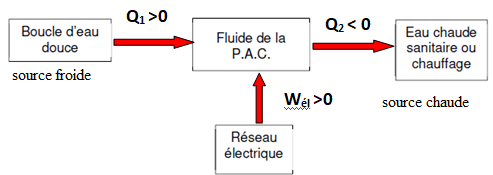

2. Représenter à

l’aide de flèches, le sens des transferts d’énergie entre les

différentes parties du diagramme et faire figurer

Q1, Q2 et Wel. Préciser leurs signes.

En 2013, la ville de Cherbourg a installé deux pompes à chaleur à l’eau

de mer d’une puissance thermique totale de valeur F= 2,2 MW dans la chaufferie

collective d’un quartier qui compte 1 300 logements.

Le coefficient de performance (CoP) de ces pompes à chaleur est défini

comme le rapport de l’énergie thermique fournie par un système

technique sur l’énergie électrique investie.

Dans les conditions optimales de fonctionnement, il est égal à 3,4.

On considère dans la suite de l’exercice, que :

- toute l’énergie thermique fournie par les pompes à chaleur est

utilisée pour le réseau d’eau chaude sanitaire ;

- chaque logement a un ballon d’eau chaude sanitaire de 200 L ;

- le volume d’eau dans les tuyaux est négligeable devant le volume

d’eau dans les ballons.

Données :

masse volumique de l’eau : r=

1 000 kg·m-3

capacité calorifique massique de l’eau : C = 4,18 kJ×kg–1×K–1

coût de l’électricité (tarif règlementé) = 0,159 € par kW∙h

Lors de la mise en route de l’installation, la température de l’eau

dans le réseau d’eau chaude est de 15,2 °C.

3. Calculer la

température de l’eau, considérée comme un liquide incompressible, après

5 h de fonctionnement des pompes à chaleur.

Energie (J)= Puissance (W) fois durée (s) =2,2106 x5

x3600=3,96 1010 J.

Masse d'eau : m =1300 x 200=2,6 105 kg.

Energie reçue par l'eau : m C (Tfin -Tinitial)

=2,6 105 x4180 Tfin

-Tinitial) =1,09 109(Tfin -Tinitial)=3,96 1010 J.

Tfin -Tinitial

=39,6 / 1,09=36,3.

Tfin

= 15,2 +36,3 =51,5 °C.

4. Calculer, en pourcentage,

l’économie réalisée sur une facture électrique par rapport à

l’utilisation d’un chauffe-eau électrique dont le coefficient de

performance est égal à 1. Commenter.

Energie électrique dépensée dans le cas des pompes à chaleur : 2,2 106

x5 x 3600/ 3,4 =1,16 1010 J

ou 1,16 1010 / 3600 =3,24 106 Wh ou 3,24 103

kWh.

Energie électrique dépensée

en absence de pompes à chaleur : 2,2 106 x5 x 3600

=3,96 1010 J.

Soit 3,96 1010 /

3600 =1,1 107 Wh soit 1,1 104 kWh.

Economie :(1,1 -0,324) 104 =7,76 103 kWh.

7,76 103 /(1,1 104 )~0,71 ( 71 %).

C'est loin d'être négligeable. L'amortissement des pompes est réalisé

en quelques années.

|

...

|

....

|

Avant

la commercialisation d’une pompe à chaleur (PAC), le bureau d’étude

d’une entreprise de chauffage étudie son fonctionnement et ses

performances.

Une PAC est un dispositif technique destinée à assurer le chauffage

d’un habitat à partir d’une source externe (l’air, le sol ou l’eau)

dont la température est inférieure à celle du système à chauffer. La

PAC assure le transfert thermique d’un milieu froid vers un milieu

chaud, c’est à dire l’inverse du sens naturel.

Pour fonctionner, la pompe à chaleur reçoit de l’énergie complémentaire. Les PAC consomment donc de l’électricité ou du gaz.

La pompe à chaleur étudiée ici est constituée d'un circuit fermé et

étanche danslequel circule un fluide caloporteur, à l'état liquide ou

gazeux selon les organes qu'il traverse.

Le fluide caloporteur est un système physique qui prélève depuis l’air

extérieur par transfert thermique, de « l'énergie aérothermique » et

qui cède une quantité d’énergie, encore par transfert thermique au

logement à chauffer.

Pour fonctionner, une PAC absorbe de l'énergie en recevant un travail

électrique, nécessaire aux fonctionnements du compresseur, du détendeur

et à la circulation du fluide caloporteur décrivant une boucle fermée

appelée cycle.

Le coefficient de performance, ou CoP, d’une PAC est défini comme le

quotient entre la valeur absolue de l'énergie utile, c’est-à-dire la

valeur du transfert thermique cédé à la source à chauffer, et l'énergie

électrique consommée nécessaire à son fonctionnement.

Le CoP d’une PAC dépend de la technologie employée.

Le système d’étude choisi ici est le fluide caloporteur. Il subit des

cycles de transformations au cours desquels il passe successivement de

l’état liquide à l’état gazeux, et inversement.

À la fin de chaque cycle parcouru, le fluide caloporteur de la PAC se

retrouve dans le même état physique qu'au début du cycle, les

températures et pressions sont donc les mêmes.

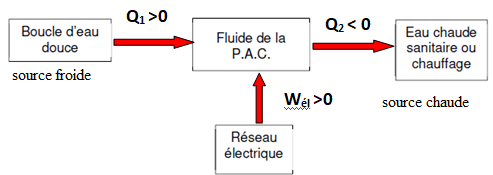

1. Q1, Q2 et Wél

sont les deux transferts thermiques et le travail algébriquement reçu

par le fluide caloporteur, respectivement de l’air extérieur, du

logement à chauffer et du réseau électrique. Recopier le schéma de la

chaîne énergétique d’une pompe à chaleur et le compléter avec les

termes suivants : source froide, source chaude, réseau électrique, Q1, Q2 et Wél.

2. Indiquer, en expliquant, la valeur de la variation d'énergie interne DU du système {fluide caloporteur} au cours d'un nombre entier de cycles thermiques.

Sur un cycle l'état initial et final sont identiques, donc DU =0.

3. À partir du premier principe de la thermodynamique appliqué au système {fluide caloporteur}, établir la relation entre Q1, Q2 et Wél

.

DU = Q1+ Q2 + Wél = 0 sur le cycle.

La pompe à chaleur étudiée est telle que les transferts d’énergie mis

en jeu au cours d’un cycle de transformations, sous forme thermique,

vérifient la relation : Q1 = −2 / 3× Q2.

4. À partir de cette dernière relation, vérifier que la valeur du CoP dans le cas étudié est égale à 3.

Energie utile : | Q2|

Travail mis en jeur ( dépense) : Wél = - (Q1+ Q2).

CoP = | Q2| / |Q1+ Q2| = | Q2| / |-2 /3Q2+ Q2| = | Q2| / |Q2/3| =3.

Le transfert thermique cédé par un radiateur électrique est considéré comme égal au travail électrique fourni.

5. En déduire

l’intérêt d’une pompe à chaleur en comparant la consommation électrique

d’une PAC à celle d’un radiateur électrique pour un même chauffage du

logement.

Energie électrique mise en jeu par un radiateur électrique : Wél.

Energie électrique mise en jeu par la PAC : 1 / 3 Wél.

Economie d'énergie réalisée avec la PAC : ~ 66 %.

C'est loin d'être négligeable. L'amortissement des pompes est réalisé

en quelques années.

|

|