Des

piles historiques,

bac Métropole 2022.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

|

.

.

|

..

..

......

...

|

Le physicien italien Alessandro Volta a créé la première pile en 1799 ;

elle était formée d’un empilement

de disques métalliques. Quarante ans plus tard, le chimiste anglais

John Daniell propose un nouveau type

de pile permettant de pallier certains défauts de la pile Volta.

L’objectif de cet exercice est d’étudier le

fonctionnement de ces deux piles

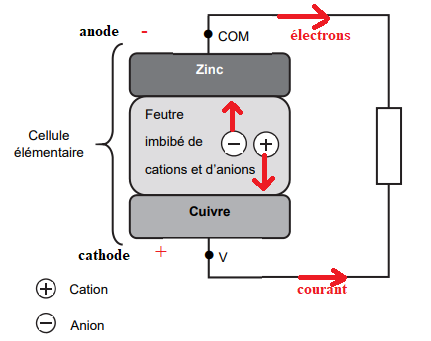

Une pile Volta est réalisée en

empilant successivement des « cellules élémentaires ». Chaque

cellule élémentaire est constituée d’une rondelle de cuivre, d’une

rondelle de matériau absorbant imbibé

de solution aqueuse contenant des ions et d’une rondelle de zinc.

Couples oxydant / réducteur mis en jeu dans la pile Volta : Zn2+(aq)

/ Zn(s), H+(aq) / H2(g).

Au laboratoire, on réalise une cellule élémentaire avec une rondelle de

cuivre, une rondelle de feutre (sorte

de tissu épais) imbibée d’une solution d’eau salée (les cations seront

par la suite notés ⊕ et les anions )

et une rondelle de zinc. Lorsque la cellule est reliée à un conducteur

ohmique de résistance d’une dizaine

d’ohms, on observe un dégagement gazeux. Pour la suite, on considère

que le cuivre est inerte, c’est-àdire qu’il ne subit pas de

transformation chimique.

Q1. Justifier que

l’équation modélisant la transformation chimique ayant lieu lorsque la

cellule débite s’écrit :

Zn(s) + 2 H+(aq) → Zn2+(aq) + H2(g).

Q2. En déduire

quelle électrode, parmi celle en zinc et celle en cuivre, joue le rôle

de cathode. Justifier.

Oxydation du zinc à l'anode négative: Zn

(s) --> Zn2+aq + 2e-.

Réduction des ions H+aq à la cathode posiitive.

2H+aq + 2e- --> H2(g).

On additionne ces deux demi-équations et on simplifie :

Zn(s) + 2 H+(aq) → Zn2+(aq)

+ H2(g).

Q3. Compléter le schéma

en indiquant les pôles de la cellule,

le mouvement des électrons, le mouvement des cations ⊕ et des anions

dans la rondelle de feutre et le

sens conventionnel du courant d’intensité I.

Pour compenser l'apparition des cations Zn2+ au niveau du

zinc et respecter l'électroneutralité des anions arrivent.

Pour compenser la disparition des cations H+

au niveau du cuivre et respecter l'électroneutralité des cations

arrivent.

On mesure

la tension U aux bornes de cette cellule élémentaire en reliant la

borne « V » du voltmètre à

l’électrode de cuivre et la borne « COM » à l’électrode de zinc. On lit

U = 0,82 V.

Q4. Justifier la

cohérence du signe de cette mesure avec les réponses données

précédemment.

La borne COM du voltmètre doit être reliée à la bone négative de la

pile, c'est à dire le zinc.

La tension délivrée par une cellule élémentaire étant trop faible pour

certaines expériences, Volta a réalisé

sa pile en associant plusieurs cellules élémentaires.

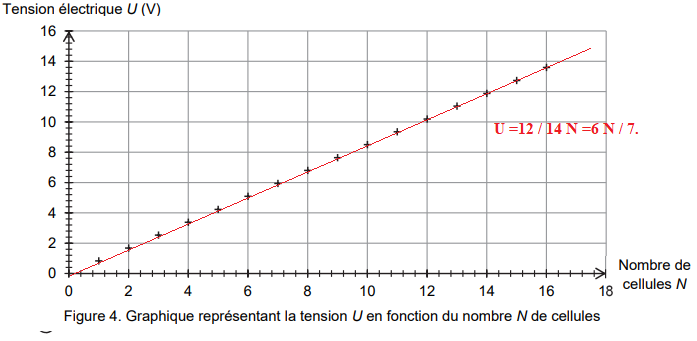

On souhaite étudier l’évolution de la tension électrique délivrée par

l’ensemble des cellules en fonction du

nombre de cellules constituant le système. Ainsi, on réalise plusieurs

mesures de tension U aux bornes

d’un ensemble de N cellules, associées en série, en modifiant le nombre

N de cellules. Les résultats sont

donnés.

Proposer une relation numérique entre la

tension U et le nombre N de cellules.

.

Q6. En supposant que la relation

précédente est valable quel que soit le nombre de cellules élémentaires

mises en série, déterminer l’ordre de grandeur du nombre de cellules

élémentaires nécessaires à

l’obtention d’une tension d’une centaine de volts. .

Q6. En supposant que la relation

précédente est valable quel que soit le nombre de cellules élémentaires

mises en série, déterminer l’ordre de grandeur du nombre de cellules

élémentaires nécessaires à

l’obtention d’une tension d’une centaine de volts.

N = 7 U / 6 =700 / 6 ~117.

2. La pile Daniell

Le gaz qui se forme lors de l’utilisation de la pile Volta empêche la

production d’un courant constant au

cours du temps, nécessaire pour l’alimentation de certains appareils

électriques, comme le télégraphe.

Progressivement, la pile Daniell remplace les piles basées sur le

principe de Volta. Elles peuvent être

associées en série pour augmenter la tension globale délivrée.

On peut schématiser une pile Daniell de la manière suivante :

- une électrode en cuivre plonge dans un volume V = 100 mL de solution

aqueuse de sulfate de

cuivre (Cu2+(aq) ; SO4

2–(aq)) de concentration C = 0,100 mol·L–1,

cette solution étant elle-même

contenue dans un vase poreux ;

- le vase poreux joue le rôle de pont salin ;

- le vase poreux plonge dans un bécher contenant une solution acide et

une électrode de zinc de

masse d’environ m ≈ 100 g.

L’équation modélisant la transformation chimique ayant lieu lorsque la

pile Daniell débite un courant est :

Cu2+(aq) + Zn(s) → Cu(s) + Zn2+(aq)

Données : masse molaire du sulfate de cuivre CuSO4 :

159,6 g·mol–1 ;

masse molaire du zinc Zn : 65,4 g·mol–1 ;

charge électrique d’une mole d’électrons : 9,65×104 C.

Q7. Montrer que l’ion Cu2+

est le réactif limitant dans la transformation considérée.

n(Cu2+) =0,100 x 0,100 =1,0 10-2 mol.

n(Zn) =100 / 65,4 ~1,5 mol en large excès.

Q8. En supposant que la

pile soit destinée à l’alimentation d’un appareil nécessitant un

courant électrique

d’intensité 20 mA, déterminer la valeur de la durée maximale de

fonctionnement de la pile.

Quantité de matière

d'électrons : Cu2+(aq) +2e- -->

Cu(s).

n(e-) =2 n(Cu2+)

=2,0 10-2 mol.

Quantité d'électricité : Q = n(e-)

F =2,0 10-2 x 9,65×104 =1,93 103

C.

Q = I t ; t = Q / I =1,93 103 / 0,020 =9,65 104 s

ou environ 26 heures 48 minutes..

|