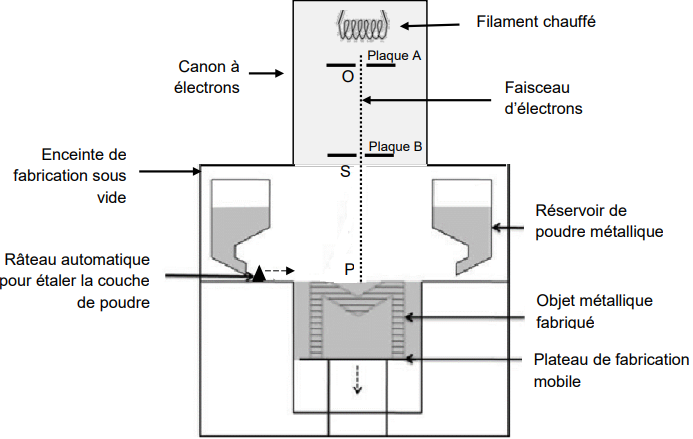

L’impression 3D de métaux est très utilisée dans l’industrie. Ce procédé permet de

fabriquer des objets métalliques à la fois complexes et extrêmement résistants dans des

domaines tels que l’aéronautique ou le médical.

Les objets métalliques sont conçus couche par couche à partir de poudres métalliques qui

subissent un phénomène de fusion grâce à l’énergie apportée par un faisceau d’électrons

(figure 1). Les électrons sont émis au sommet de l’appareil par un filament chauffé dans le

canon à électrons. Ils sont alors accélérés par une différence de potentiel électrique entre

les deux plaques métalliques d’un condensateur plan.

Les électrons traversent ensuite l’enceinte de fabrication dans laquelle est maintenue une

pression très faible pour arriver sur la couche de poudre (au point P), ce qui crée un

échauffement local par effet Joule et provoque la fusion du métal.

La qualité du matériau ainsi fabriqué dépend notamment de l’intensité 𝐼𝐼 du faisceau

d’électrons. Pour obtenir un objet de bonne qualité, l’intensité du courant doit être

comprise 10 et 20 mA.

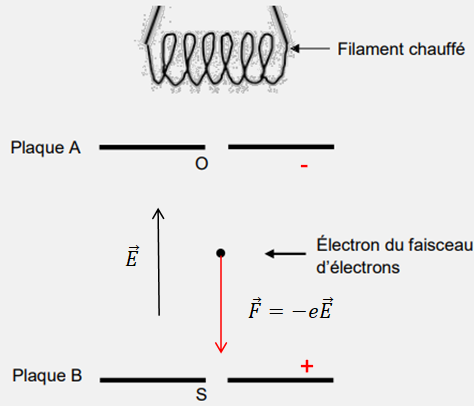

On s’intéresse au canon à électrons qui permet d’accélérer les électrons constituant le

faisceau.

Le système technique d’accélération est modélisé par un condensateur plan formé de

deux plaques A et B entre lesquelles règne un champ électrique E.

Un électron, de masse m, émis par le filament chauffé, pénètre au point O dans l’espace

où règne le champ électrique uniforme E. Ce champ est créé par une tension électrique U = 65 kV appliquée entre les

plaques du condensateur plan.

À l’instant t = 0, l’électron arrive au point O avec une vitesse négligeable. Son mouvement

sera étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen et son poids est négligé devant la

force électrique F.

1. Représenter sur le schéma du canon à électrons, sans souci d’échelle et en justifiant :

- la force F électrique exercée sur l’électron déjà représenté,

- le champ électrique E en un point de la zone où il règne.

Préciser sur le schéma, et en expliquant, la polarité de chacune des deux plaques.

Entre O et S, on considère que le travail du poids de l’électron est négligeable par rapport

aux travaux des autres forces, compte tenu de la masse très faible de l’électron.

2. Montrer en utilisant le théorème de l’énergie cinétique, que l’expression de l’énergie

cinétique de l’électron qui atteint le point S est : Ec = eU.

Calculer alors la valeur de l’énergie cinétique d’un électron situé au point S.

La vitesse en O étant négligeable, la variation d'énergie cinétique entre O et S est :

½mv

S2 -0 =

½mvS2 .

Travail moteur de la force électrique entre O et S.

W =eE OS.Or E = U / OS.

Par suite : ½mvS2 = eU.

3. Montrer, par un calcul, que le travail du poids de l’électron entre les positions S et P

est, en effet, négligeable devant son énergie cinétique.

En déduire que l’énergie cinétique de l’électron se conserve entre les deux points.

W

poids = m

eg SP =9,1 10

-31 x9,8 x0,30 =2,7 10

-30 J.

Ec = e U = 1,6 10

-19 x65 10

3=1,0 10

-14 J >> W

poids.

Le poids est la seule force qui agit sur l'électron entre S et P.

L’énergie cinétique de l’électron se conserve entre les deux points.

4. Pour fabriquer une pièce métallique, le faisceau délivre une énergie de 1,0 kJ par

seconde. Calculer la valeur de l’intensité du courant d’électrons délivré par le faisceau.

Commenter le résultat obtenu.

Energie = U I t avec t = 1 s.

I = 1,0 10

3 / (

65 103)=0,015 A = 15 mA, valeur comprise entre 10 et 20 mA permettant d'obtenir un objet de bonne qualité.