Défibrilateur

cardiaque implantable, bac G

Amérique du Sud 2022.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

.

| . |

.

.

|

|

.

.

|

..

..

......

...

|

La

défibrillation est une méthode utilisée afin de régulariser le rythme

cardiaque. Elle consiste à appliquer un « choc électrique » très bref

au coeur du patient. Un défibrillateur interne est un petit boitier qui

est implanté dans le thorax du patient. Ce boitier comporte trois

éléments fondamentaux :

- une pile au lithium permettant l’apport d’énergie nécessaire au

fonctionnement du dispositif.

Cette pile délivre une tension à vide Ug = 3,0 V ;

- des circuits électroniques permettant, entre autres choses,

d’analyser le rythme cardiaque du patient, de reconnaître des troubles

et de déclencher un choc en cas de nécessité ;

- des condensateurs qui permettent de stocker l’énergie qui sera

délivrée lors d’un choc ;

- des électrodes qui relient le dispositif au coeur du patient.

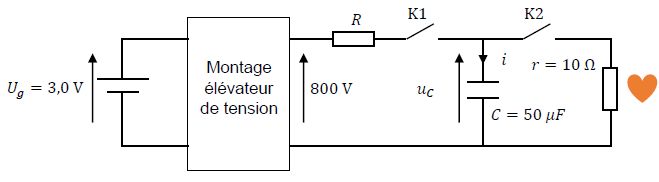

Le défibrillateur peut être modélisé par le circuit ci-dessous.

Le fonctionnement du défibrillateur se décompose en deux phases :

− dans la première phase, l’interrupteur K1 est fermé

pendant que K2 est ouvert ; au début de cette phase, pris

comme origine des temps, le condensateur est déchargé ;

− dans la seconde phase, l’interrupteur K2 est fermé pendant

que K1 est ouvert ; c’est dans cette phase que le choc a

lieu. La résistance r modélise le comportement électrique du coeur.

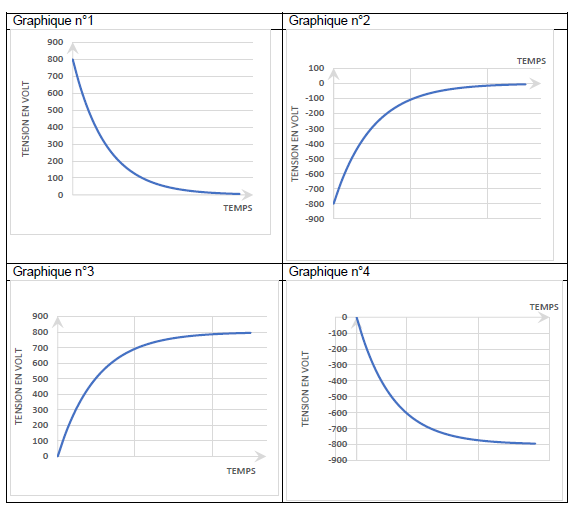

1. Les quatre

graphiques à la page suivante représentent des évolutions possibles de

la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps. Déterminer

celui qui correspond à la première phase de fonctionnement en

justifiant la réponse.

Le condensateur est initialement déchargé, uc(t=0) = 0.

En fin de charge, la tension aux bornes du condensateur vaut 800 V.

Le graphique 3 convient.

|

...

|

....

|

À

l’issue de la première phase, la charge du condensateur étant

terminée, on passe à la deuxième phase de fonctionnement.

2. Établir

l’équation différentielle vérifiée par la tension uC(t) lors

de cette seconde phase.

q(t)

=C UC(t) ; i(t) = dq(t) / dt = C duC(t)/dt.

Additivité des tensions : 0=

uR(t) + uC(t) = R i(t) +uC(t) =RCduC(t)/dt + uC(t).

duC(t)/dt + uC(t) / (rC) =0.

On pose t = rC :

duC(t)/dt + uC(t) / t = E / t.

3. À la date t1

l’interrupteur K2 est fermé. Vérifier que la solution de

cette équation différentielle peut s’écrire sous la forme :

uC(t) = A exp((-(t-t1) / t).

duC(t)/dt = -A / t exp((-(t-t1) / t).

Repport dans l'équation différentielle : -A / t exp((-(t-t1) / t)+ A/ t exp((-(t-t1) / t)= 0 est vérifiée quelque

soit le temps.

Exprimer le temps

caractéristique t

en fonction de r et C et calculer sa valeur.

t = rC =10 x50 10-6

=5 10-4 s.

4. Déterminer la valeur du paramètre

A sachant qu’à l’instant t = t1, la tension aux bornes du

condensateur uC (t1) vaut 800 V.

uC(t1)

= A exp(0) = 800 ;

A = 800 V.

5. Estimer la durée approximative du

« choc électrique ». Commenter.

La durée approximative du choc est voisine de 5 t soit 2,5 ms.

Le «

choc électrique » appliqué au coeur du patient est très bref.

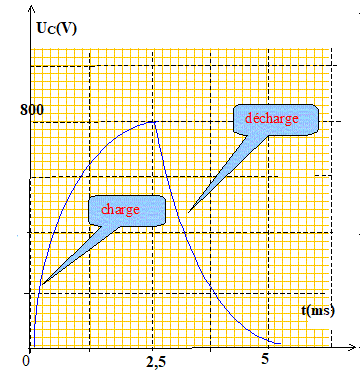

6. Donner l’allure

de la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps lors d’un

cycle complet charge – décharge du condensateur.

|

|