Sciences,

SVT, Physique chimie,

DNB Polynésie 2022.

En

poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation

de Cookies vous proposant des publicités adaptées à vos centres

d’intérêts.

.

| . |

.

.

|

|

.

..

|

..

..

......

...

|

SVT . 25 points. Dans

ce sujet, nous nous intéressons au rôle des testicules dans le

développement des caractères sexuels. Pour cela des essais vétérinaires

ont été réalisés chez des chapons et des coqs.

Question 1 (6 points) :

Décrire l’évolution de la taille de la crête du chapon en fonction de

la quantité de testostérone injectée au chapon. Des valeurs chiffrées

sont attendues.

Quantité de testostérone

injectée( ng/L)

|

0,45

|

1,2

|

2,5

|

5

|

Taille de la crête ( mm)

|

5

|

10

|

15

|

20

|

A partir de 1,2 ng/L injecté, la taille de la crête augmente de 5 mm lorsque la quantité de testérone double.

Question 2 (4 points) :

Proposer une hypothèse sur le rôle de la testostérone.

La testostérone est responsable de l'apparition des caractères sexuels secondaires tels que la crête du coq.

Question 3 (6 points). Décrire le trajet d’une hormone.

Les testicules produisent la testostérone. Elle est véhiculée par le sang jusqu'à l'organe cible ( la crête par exemple).

Question 4 (9 points) :

Montrer que la testostérone est produite par les testicules et circule dans le sang.

En présence des testicules irrigués par le sang, ou après castration et

réimplantation des testicules avec circulation du sang rétablie, le

poulet se développe avec les caractères sexuels secondaires du coq.

En absence de testicules ( castration) le poulet conduit au chapon.

La testostérone est produite par les testicules et circule dans le sang.

Physique chimie. La plongée sous-marine.

La plongée sous-marine

Il est possible d’explorer les mers et les océans à condition de

disposer d’un équipement particulier et de respecter des règles de

sécurité.

Partie 1 - Des bouteilles d’air comprimé pour respirer (13 points)

Pour respirer sous l’eau, un plongeur utilise une bouteille dans laquelle de l’air est comprimé.

1. Donner les noms des deux constituants majoritaires de l’air.

Diazote et dioxygène.

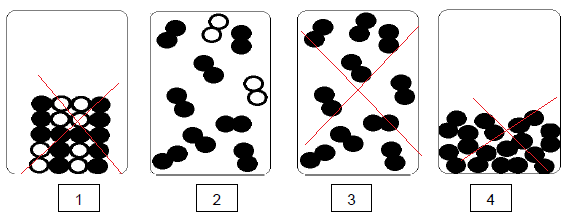

2. Parmi les

représentations au niveau microscopique ci-dessous, préciser celle qui

correspond à la modélisation de l’air à l’état gazeux. Justifier.

Indication : les ronds noirs et les ronds blancs représentent des atomes différents.

Proportions de diazote dans l'air : ~80 % ; proportion de dioxygène ~20 %.

On modélise la respiration par une transformation chimique : du glucose (C6H12O6) réagit avec du dioxygène (O2) et il se forme du dioxyde de carbone (CO2) et de l’eau (H2O). L’équation de la réaction est :

C6H12O6 + 6 O2 -->6 CO2 + 6 H2O (équation de réaction 1)

3. Montrer que,

pour cette équation de réaction 1, tous les atomes d’oxygène présents

dans les réactifs sont bien conservés et redistribués dans les produits

de la réaction.

Parmi les réactifs : 6 atomes d'oxygène dans C6H12O6 et 12 atomes d'oxygène dans 6 O2. Total 18.

Parmi les produits : 6 atomes d'oxygène dans 6H2O et 12 atomes d'oxygène dans 6 CO2. Total 18.

Pour faire

réagir 18,0 g de glucose, il faut 19,2 g de dioxygène. On obtient alors

10,8 g d’eau et une masse m de dioxyde de carbone.

4. Déterminer la masse m de dioxyde de carbone produite lors de la combustion de 18,0 g de glucose.

Masse des réactifs : 18,0 +19,2 =37,2 g.

Masse des produits : 10,8 + m = 37,2 ; m = 37,2 -10,8 =26,4 g.

|

...

|

....

|

Partie 2 - La détection des lieux de plongée (6 points)

Pour connaître la profondeur d’un océan, on peut utiliser un SONAR. Cet

appareil émet un signal sonore de fréquence 40 kHz et il mesure la

durée entre l’émission et la réception de ce signal.

5. Indiquer le domaine auquel appartient le signal sonore émis par un SONAR. Justifier la réponse.

Le domaine audible s'étend de 20Hz à 20 000 Hz ou 20 kHz.

40 kHz appartient au domaine des ultrasons.

Un plongeur débutant a pour projet d’explorer les fonds sous-marins à

un endroit donné. À l’aide d’un SONAR, il mesure la durée t d’un

aller-retour. Il obtient t = 0,040 s.

6. Sachant qu’un

plongeur débutant n’est pas autorisé à plonger à plus de 20 m de

profondeur, déterminer si cette plongée est autorisée ou non.

Donnée : vitesse des ultrasons dans l’eau v = 1500 m/s.

Durée de l'aller = durée du retour des ultrasons = 0,020 s.

Profondeur (m) = vitesse (m /s) x durée (s)= 1500 x0,02=30 m.

Cette plongée n'est pas autorisée pour un débutant.

Partie 3 - Les paliers de décompression (6 points)

Les plongeurs portent des plaquettes de plomb à leur ceinture qui leur

permettent de stopper leur remontée à des profondeurs particulières

appelées paliers de décompression.

Un plongeur immergé est soumis à deux forces :

- le poids du plongeur et de son équipement : force verticale, dirigée vers le bas ;

- la poussée d’Archimède exercée par l’eau sur le plongeur : force verticale, dirigée vers le haut.

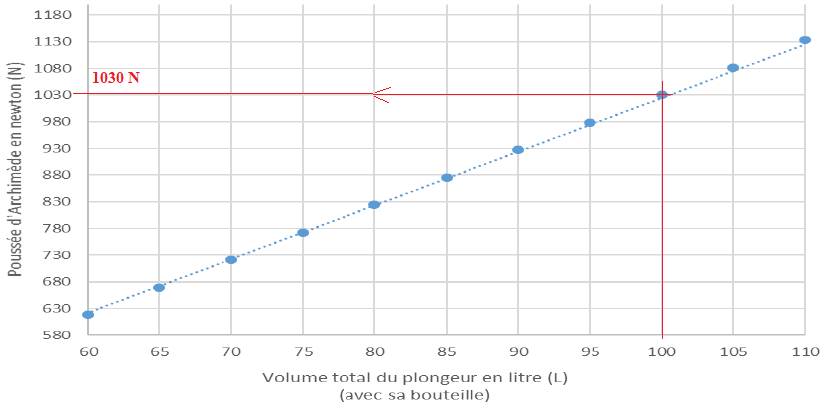

7. Déterminer la valeur de la poussée d’Archimède subie par un plongeur de volume total (avec sa bouteille) égal à 100 L.

Lors d’un palier de décompression, le poids du plongeur et la poussée

d’Archimède doivent avoir la même valeur. Pour ajuster la valeur du

poids, plusieurs plaquettes de plomb sont ajoutées à la ceinture du

plongeur.

8. Déterminer le

nombre de plaquettes de plomb que doit porter le plongeur de la

question précédente au cours d’un palier de décompression.

Données :

- Masse du plongeur avec sa bouteille : m1 = 96 kg.

- Masse d’une plaquette de plomb : m2 = 1 kg.

- Intensité de la pesanteur : g = 10 N/kg.

Poids du plongeur et de sa bouteille : m1 g =96 x 10 =960 N.

Poids plongeur + bouteille + plaquette de plomb : 1030 N.

Poids des plaquettes : 1030 -960 = 70 N.

Poids d'une plaquette : 10 N.

Nombre de plaquettes : 70 / 10 = 7.

|

|